乍看上去,轻视漫画与中国动漫的民族性培育之间似乎并无直接关联。其实不然。中国动漫的民族性培育与动漫界提出的“打造中国学派”实为同一理念,它们都离不开两个关键词:“民族性”与“创造性”。这意味着具有民族精神的动漫作品既不是对传统文化资源的简单挪用,也不是对传统艺术样式的简单照搬,而是将中国民族文化中的精粹创造性地融入动漫作品。任何领域的创造都意味着大胆尝试,制作成本昂贵的动画显然不能经常承担实验失败所致的“沉重负荷”。因此,孕育动漫创造性的最佳“实验场”莫过于漫画。动漫艺术的两个核心——动漫形象和图像叙事,离不开“漫画”这块肥沃的土壤,漫画具有先行于动画的优势。然而,急于求成的心态和急于上马的运作方式在国内动漫产业发展过程中普遍存在,这势必造成行业内没有足够的耐心通过发展见效相对缓慢的漫画培育动漫原创力。

在中国动漫产业发展中,“重动轻漫”已是既成事实。“大约有95%的资金都投向了动画,而动漫产业其他门类则资金明显不足。”[1]在中国高校的动漫教育中,“软件学习”成为大部分动画学院的重头戏。即使在漫画专业的教学中,重“技术”轻“创作”也成为不约而同的取向,这直接导致中国动漫人才结构失衡,创意人才匮乏,众多的“动漫技工”只能从事国外动漫作品加工和承接外包。

然而,占世界动漫出口份额60%的日本有其坚实的漫画文化。“日本是世界上最大的漫画书刊生产国,拥有的读者人数也最多。差不多每年有20亿册漫画书和杂志在日本售出,漫画类出版物占到了日本全年出版物总量的40%……日本漫画的年销售额折算起来约为20亿美元。”[2]周刊《少年JUMP》单期发行量曾高达700万份以上[3]。仅以今天的法国漫画市场为例,日本漫画独占40%的份额。由此可见,漫画在创造跨国经济效益和文化输出中所扮演的角色不可低估。

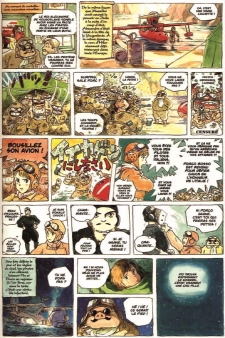

漫画和动画之间良性的互动关系是日本动漫产业之所以繁荣的最好诠释。手冢治虫的《森林大帝》和《铁臂阿童木》[4],宫崎骏的《风之谷》和《红猪》均分别改编自他们的漫画作品(图149、150)。尽管日本的漫画产业如今已过了鼎盛期,但其脉络延续,发展势头依旧良好。动画电视《灌篮高手》《龙珠》和《钢之炼金术师》亦有同名漫画在先;而热播动画片《火影忍者》和《名侦探柯南》分别根据岸本齐史和青山刚昌的同名漫画改编,如今这两部漫画和动画片都在不断出新中,呈现出“动”“漫”争相辉映的互动景象(图151)。正因为有大量的原创漫画作为储备和坚实后盾,日本动漫产业在世界市场上写下的神话还在继续。

图149 漫画《风之谷》

图150 漫画《飞行艇时代》

图151 漫画《火影忍者》

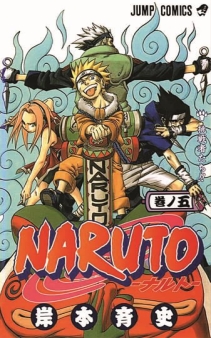

图152 漫画《超人》

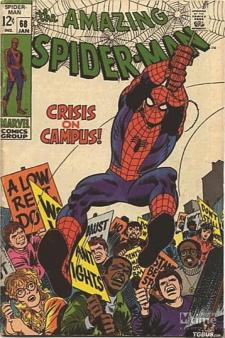

美国漫画和动画之间的关系与日本的情况不尽相同。但自20世纪20、30年代,类型漫画就在美国得到了充分的发展,可细分为科幻、侦探、历险、超级英雄、浪漫爱情、犯罪恐怖、动物拟人等七种类型[5]。我们熟知的动画片《超人》《蝙蝠侠》《闪电侠》和《蜘蛛侠》就改编自同名的超级英雄类漫画,这些漫画形象成为美国超级英雄梦的代表(图152~154)。而科幻类漫画对今天的科幻动画电影可谓影响深远。

图153 漫画《闪电侠》

图154 漫画《蜘蛛侠》(www.zuozong.com)

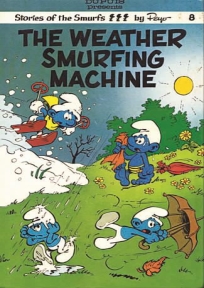

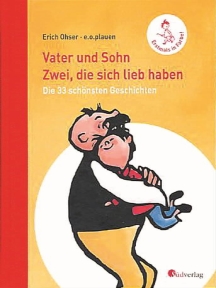

欧洲漫画的实力也不可小觑。据2008年的统计,漫画书籍在欧洲出版业中所占份额为37%[6]。关于欧洲漫画,最被人津津乐道的莫过于其漫画读者的年龄跨度——从7岁到77岁。法国漫画杂志《领航员》和比利时漫画杂志《丁丁》曾经在欧洲各领风骚数十载[7]。埃尔热塑造的小记者“丁丁”的形象家喻户晓(图155)。创刊于1938年的比利时漫画杂志《斯皮鲁》孕育了风靡世界的“蓝精灵”,至今仍在刊行(图156)。德国卜劳恩的《父与子》在今日中国依旧热销(图157)。欧洲漫画不仅拥有骄人的过去,也有灿烂的今天。法国的桑贝、德国的布赫兹、英国的昆汀和伯宁罕等漫画家的作品都享有国际性的声誉。讲究艺术性和文化底蕴的欧洲漫画对欧洲动画具有导向作用,艺术家自觉追求与好莱坞和日本动画迥然相异的风格,《青蛙的预言》即为个中代表。法国出现《国王与小鸟》和《美丽城三重奏》这样风格独特、寓意深刻的动画片也绝非偶然,这与其“动”“漫”相生的良性循环不无关系。

图155 漫画《丁丁历险记》

图156 漫画《蓝精灵》

图157 漫画《父与子》

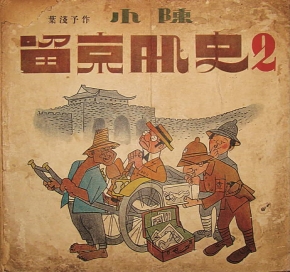

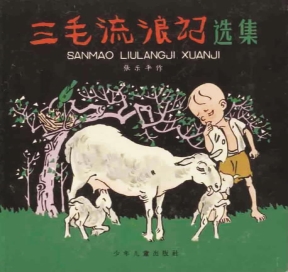

中国漫画的发展状况却相形见绌。根据当当网统计,该网站2009年销售的动漫图书只占其图书总销量的0.85%[8]。漫画如此稀缺,预示着可成为动画制作蓝本的本土漫画资源极度匮乏,尤其缺乏故事性强、篇幅长的原创漫画连载作品。叶浅予的《王先生》和《小陈留京外史》是早期现代漫画的精品(图158)。张乐平的《三毛流浪记》不仅内容丰富曲折,思想深刻,而且塑造了“三毛”这一颇具符号魅力的漫画形象(图159)。遗憾的是,“三毛”并没有在漫画界引发连锁效应,未能推动好作品不断涌现。中国漫画发展经历了严重的断层,没有形成强大的漫画创作梯队和普遍阅读漫画的受众基础。虽然连环画在中国繁荣一时,其中也不乏精品,但严格意义上讲,不能将之归为漫画。因为连环画表现手法较为单一(以写实为主),题材内容过于局限(以现实或历史故事为主)。由此看来,中国漫画家之所以写实功底不错,但讲故事能力和想象力却十分薄弱不是没有缘由。

图158 漫画《小陈留京外史》

图159 漫画《三毛流浪记》

漫画在中国动漫产业中处于较为边缘的地位,政府和业界对漫画产业都不够重视。纸质媒介的漫画今天无疑受到了影像媒介的冲击,有人因此慨叹中国已错失发展漫画的最好时机。但欧美与日本的漫画为什么在今天仍有成千上万的热心读者?只要有足够吸引受众的内涵和品质,纸本漫画魅力依然。况且,漫画制作成本低、便于携带、表现方式自由等特点使其拥有了无可替代的优越性。总之,亡羊补牢,犹未为晚。

经过十几年的市场筛选,中国的漫画杂志如《知音漫客》《漫友》《新蕾·STORY 100》和《漫画世界》等成为行业中较为成熟的品牌杂志。目前大陆各类漫画杂志有60多种,这在杂志总量中所占比例仍然有限。近十年来新一代的中国漫画家逐渐成长,如本杰明、寂地、姚非拉和聂俊等,他们的作品已确立鲜明的个人风格,《记得》《我的路》《我街》和《丢丢侠》等相继在国内外出版。但以挑剔的眼光审视,他们的作品依然稚嫩,要走的路还很漫长。相比之下,中国香港和台湾的原创漫画家则更为成熟,马荣成、敖幼祥、蔡志忠、朱德庸、几米(幾米)为其中佼佼者。朱德庸的漫画《涩女郎》被改编成电视剧《粉红女郎》,《绝对小孩》成为畅销漫画书。几米的作品多为畅销书并最具国际化特征,其作品不仅画风精美且颇具思想深度,他的《微笑的鱼》(图160)被改编成动画短片,获2006年柏林影展国际评审团特别奖。其作品还受邀于2006年上海双年展。

图160 漫画《微笑的鱼》

漫画是一项有待长期积累的文化产业,除了资金投入和政策扶持,更需要时间的沉淀。漫画从视觉效应和传播效应上看,不如动画影片“显赫”,但“小漫画,大世界”,漫画不仅对人们的阅读习惯具有潜移默化的影响力,还可以对动漫普及、原创力培育、文化传播发挥巨大作用。动漫发达国家的成功经验即是明证。漫画和动画在中国完全可以并行不悖地同时发展。动漫行业要想打出“中国创造”的品牌,需转变“重动轻漫”的短浅目光,将漫画行业作为原创力培育的温床。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。