第二节 行书的结构

赵孟 《兰亭十三跋》:“书法以用笔为上,而结字亦须用工。盖结字因时相传,用笔千古不易。”学书法,贵在能化、能变,不能变化,终为“书奴”。用笔已有了一整套明确的法则,既已学得,关键在结构。结构是因时相传、因人因情,因时代的不同而不同。同时,又表现出一个否定之否定的过程。正如孙过庭《书谱》中所说:“至于初学分布,但求平正,既知平正,务追险绝,既能险绝,复归平正。初谓未及,中则过之,后乃通会。通会之际,人书俱老。”

《兰亭十三跋》:“书法以用笔为上,而结字亦须用工。盖结字因时相传,用笔千古不易。”学书法,贵在能化、能变,不能变化,终为“书奴”。用笔已有了一整套明确的法则,既已学得,关键在结构。结构是因时相传、因人因情,因时代的不同而不同。同时,又表现出一个否定之否定的过程。正如孙过庭《书谱》中所说:“至于初学分布,但求平正,既知平正,务追险绝,既能险绝,复归平正。初谓未及,中则过之,后乃通会。通会之际,人书俱老。”

就行书而言,其结字的形式之美,更多的是在字与字的关系之中,通过上下左右的对比呼应,展示其更生动、更完美的形式。

(一) 侧相应似斜反正

侧相应似斜反正

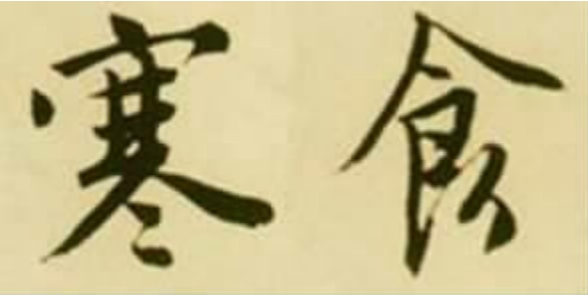

在行书中,最忌字字过正。过正,则形式全失。董其昌《画禅室随笔》:“字须奇宕潇洒,时出新致,以奇为正,不主故常。”正与斜相配合、相统一,字形才能产生起伏感、默契感。这里主要包含有三种形式:以斜衬斜、以斜衬正、以正衬斜,最终在整体上达到重心的平衡。见图5-18中,“寒”字上重下轻,并向右 侧,似有倾倒之势,重心颇不稳定。“食”写得很正,加上最后一笔较重,正好支撑着上字

侧,似有倾倒之势,重心颇不稳定。“食”写得很正,加上最后一笔较重,正好支撑着上字 侧过重的重心,在正与不正中产生一种左右摆动的动感。

侧过重的重心,在正与不正中产生一种左右摆动的动感。

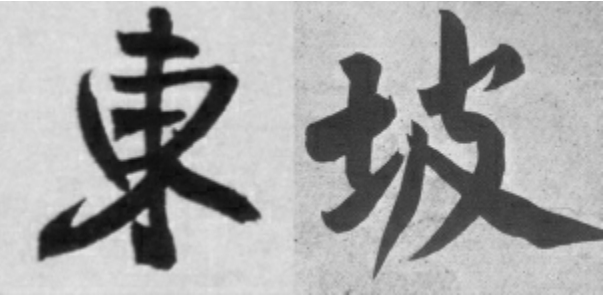

(二)伸缩疏密互为参差

伸缩是就点画的长短变化而言;疏密是指字的内部空间的大小变化。在行书中,这种变化度显然要比楷书要强烈、灵活,表现出更强烈的形式上和笔势上的对应关系。见图5-19中,“东”字疏左密右,体势向右上仰侧;与“东”字相对应的“坡”字,除疏左右间的内部空间之外,最后一捺伸得很开,这样正好同上字的左点形成上下左右的对应关系,获得了一种整体上的新的平衡;而或字按楷书的方法一般主笔必伸,因上字捺伸得较开,故此字的戈法不宜右伸,而采用伸上缩下、打开右上空间的方法,从而使三个字形成一个完整的结构形式。此中原理,正如姜夔《续书谱》中所说:“当疏不疏,反成寒乞;当密不密,必致凋疏。”只有将几个字作为一个整体来进行构建,才是行书结构的最首要的原则。

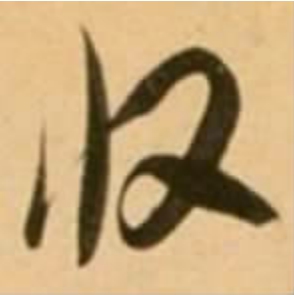

(三)开合收放上下照应

汉字本身有开有合者,但在行书的创作过程中,即便相同类型的字连在一起,也必须要表现出不同的开合度以加强空间上的节奏。见图5-20中,一般情况,“收”字易打开,但由于上字撇捺在极力舒展,如再将“收”字展得很开,必然会产生散的弊病,故采用上开下合的方式,互相照应,各分主次。

图5-18 攲侧相应似斜反正

图5-19 伸缩疏密互为参差

图5-20 开合收放上下照应(www.zuozong.com)

(四)纵横交错各逞其势

在汉字中所占比重较多的是左右形式的字,如“增”、“性”、“环”、“雅”等字。在行书中,这类字的变化也较多,可参差、可纵横,故在书写时,一定要注意上下间的对应关系。见图5-21中,“为”字取纵势,而“道”为收,“增”字极力打开横向,而“胜”字夸张其纵向,通过空间的结构,表现出丰富多彩的节奏形式。

图5-21 纵横交错各逞其势

(五)避就相让和而不犯

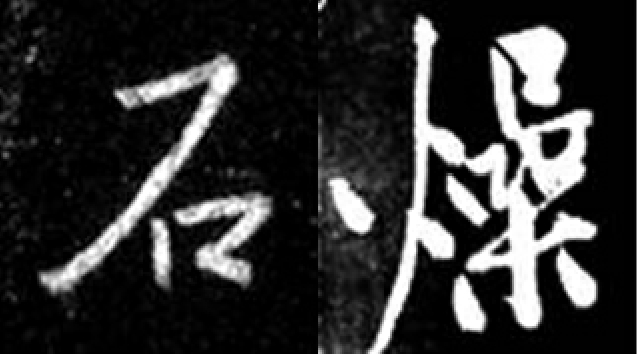

这在结构最有韵味的形式之一。避,是避其实处和锋芒就其虚处,从而使字的各个部分或字与字之间形成一种互相相嵌又相和的默契的关系。见图5-22中,因“石”的一撇十分舒展,故“燥”的一撇避其锋芒而就其虚处;另“燥”字的第二个“口”,既避“火”字旁的第二点,又将一短竖就其虚处,使左右上下的空间更为紧凑,具有很强的整体感。

(六)大小瘦肥妙合自然

在楷书中,笔画少的字,一般可以写得小一点、肥一点;而笔画多的字,一般可以写得大一点、瘦一点。但在行书中并非仅仅如此,它是随着节奏的变化而变化的,见图5-23中,“元”字虽仅四笔,但写得又大又丰润;与此相对应的“祜”字就写得比较小,并以左低右高的形式与上字相呼应,在变化中,求得整体的和谐性。

图5-22 避就相让和而不犯

图5-23 大小瘦肥妙合自然

从上述的分析来看,行书的结构变化主要服从于上下左右间的对应关系,服从于一气运化的势的贯串,随机应变、得势而生、妙合自然、气韵生动。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。