第三节 现实主义美术

19世纪,法国艺术始终处在西方艺术舞台的中心,各种思潮、流派纷呈迭出,大放异彩。法国美术自新古典主义、浪漫主义之后,于19世纪中期又萌发了现实主义美术思潮,并在1848—1870年达到高峰,进而影响到欧洲各国。

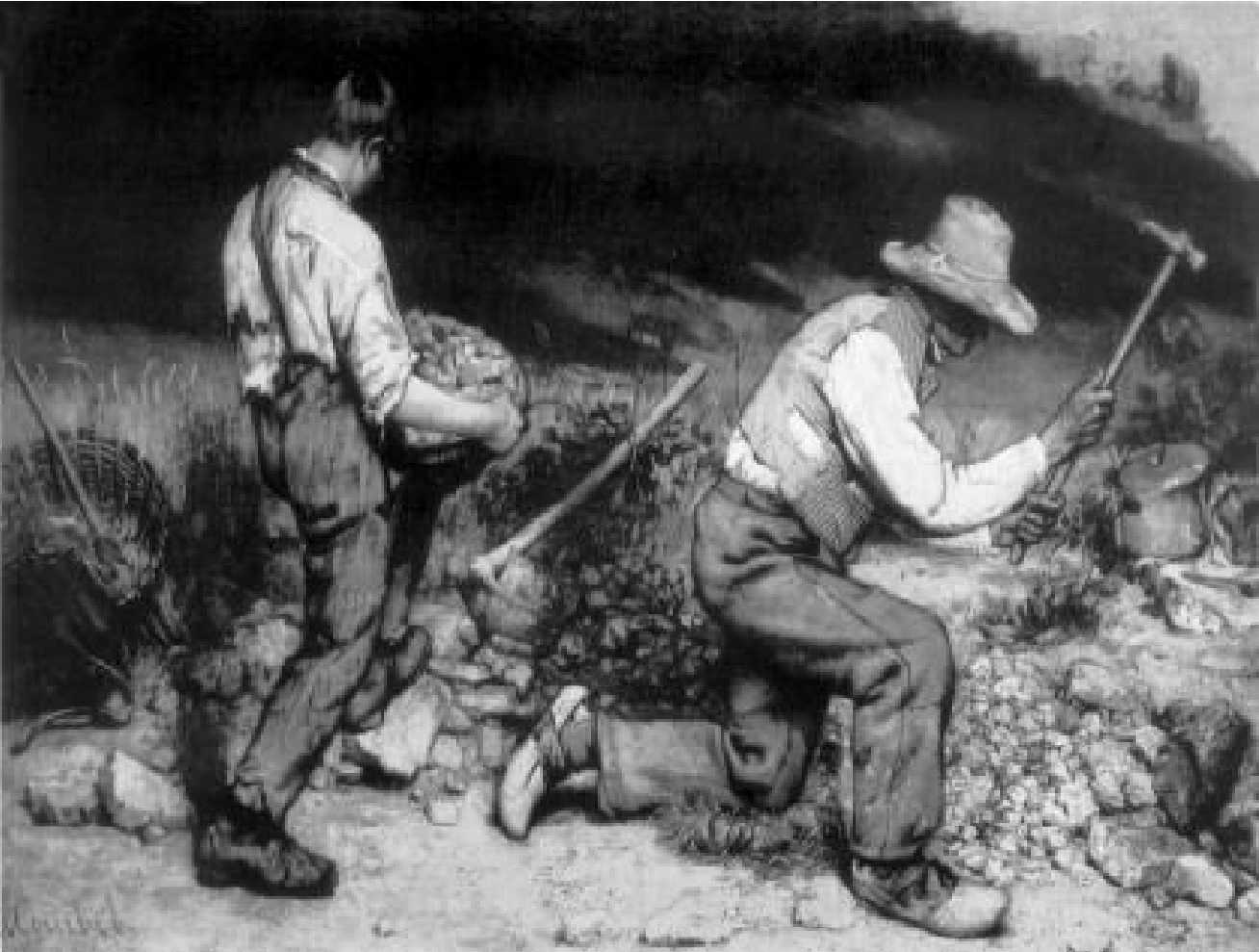

新古典主义和浪漫主义在各自经历了一段辉煌之后,均逐渐趋向没落。巴黎公社的狂飚席卷法兰西大地,也吹落了法国画坛上的尘埃。巴黎公社时期积极的政治活动家库尔贝,第一次以《石工》这幅毁于二战时期的名作,描绘自己亲眼目睹的工人劳动场面,和安格尔的《大宫女》分庭抗礼。米勒是一个避世的画家,他拒绝了库尔贝劝他参加巴黎公社的鼓动,却身着粗布衫,脚穿木履在田间劳动,并用画笔为穷困潦倒的下层民众唱赞歌。柯罗的目光像一面清澈的镜子,忠实地反映出法兰西那洒满阳光、宁静祥和的诗情画意。杜米埃则驻脚在巴黎那每日每时都沸腾着悲剧、喜剧场景的喧闹中心,并把跃入眼帘的场景记录在画布上……

画家们一个个都在聚精会神、一丝不苟地表现他们眼前看得见的一切,如实地在记录那个时代的风俗、思想和面貌。

19世纪,法国现实主义美术,既指艺术的创作方法,也指艺术的写实手法。在题材上,它抛弃了新古典主义的神话传说与英雄人物、浪漫主义的中世纪与东方题材,把目光投向现实生活,扩大了艺术创作的题材范围。在艺术表现上,它强调自然美和真实美,以追求写实手法为特点,如实地描绘大自然和反映现实生活。

法国现实主义美术的形成和发展,有其深刻的历史原因。首先,法国社会的数次大革命,如急风暴雨般荡涤着社会的各个方面,社会阶级矛盾日益激化,在人们精神世界中占据主要地位的宗教在处理社会问题时已显得无能为力,人们不再抱有幻想,迫切要求对现实作客观的认识。其次,科学技术在社会实践中的广泛应用和注重科学的实证精神的发展,使人们充满对进步和自然重新认识的渴求。另外,资产阶级的叛变,“自由、平等、博爱”口号被践踏,社会中下层,特别是工人阶级在革命中所起的作用举世瞩目,促进了新的社会学说和民主主义思想的传播。这些都促使当时的艺术更多地反映时代精神的内容,而在当时的画坛上,浪漫主义已发展到了极致,官方学院派绘画则更为僵化。现实主义美术的出现,表明艺术家们充满了求新的要求和直接观察与表现现实生活的兴趣,也反映出他们向陈腐题材和清规戒律的挑战。

法国现实主义美术的先驱是巴比松画派,而主将则是库尔贝。

库尔贝作为现实主义美术的突出代表,1855年,他在题为“现实主义——库尔贝的40件作品”的个人画展目录中写道:“我要如实地表现出我所生活的时代的风俗、思想和面貌。”这句话被称为库尔贝的现实主义宣言。他主张创作富有时代气息的活的艺术,确立了真实反映生活的创作原则,肯定了平民在社会生活中的地位和作用,提出“现实主义就其本质来说是民主的艺术”。这些艺术思想说明了新古典主义的理想美和浪漫主义的夸张美已被现实主义的生活美所取代。现实主义为法国画坛带来了新的时代气息。

居斯塔夫·库尔贝(1819—1877)出生于法国东部的奥尔南。原来是学法律的。祖父早年曾参加雅各宾派,积极投身法国大革命。这对他有深刻影响。1870年普法战争爆发,巴黎被围,在这期间库尔贝积极投身于保卫祖国的斗争中,被选为艺术保护委员会主席。1871年,他加入巴黎公社,被选为领导艺术部门的公社委员。巴黎公社失败后,因他签字批准拆毁拿破仑纪功柱一事而遭逮捕,并抄没家产,服刑6个月后流亡瑞士,1877年病死他乡。

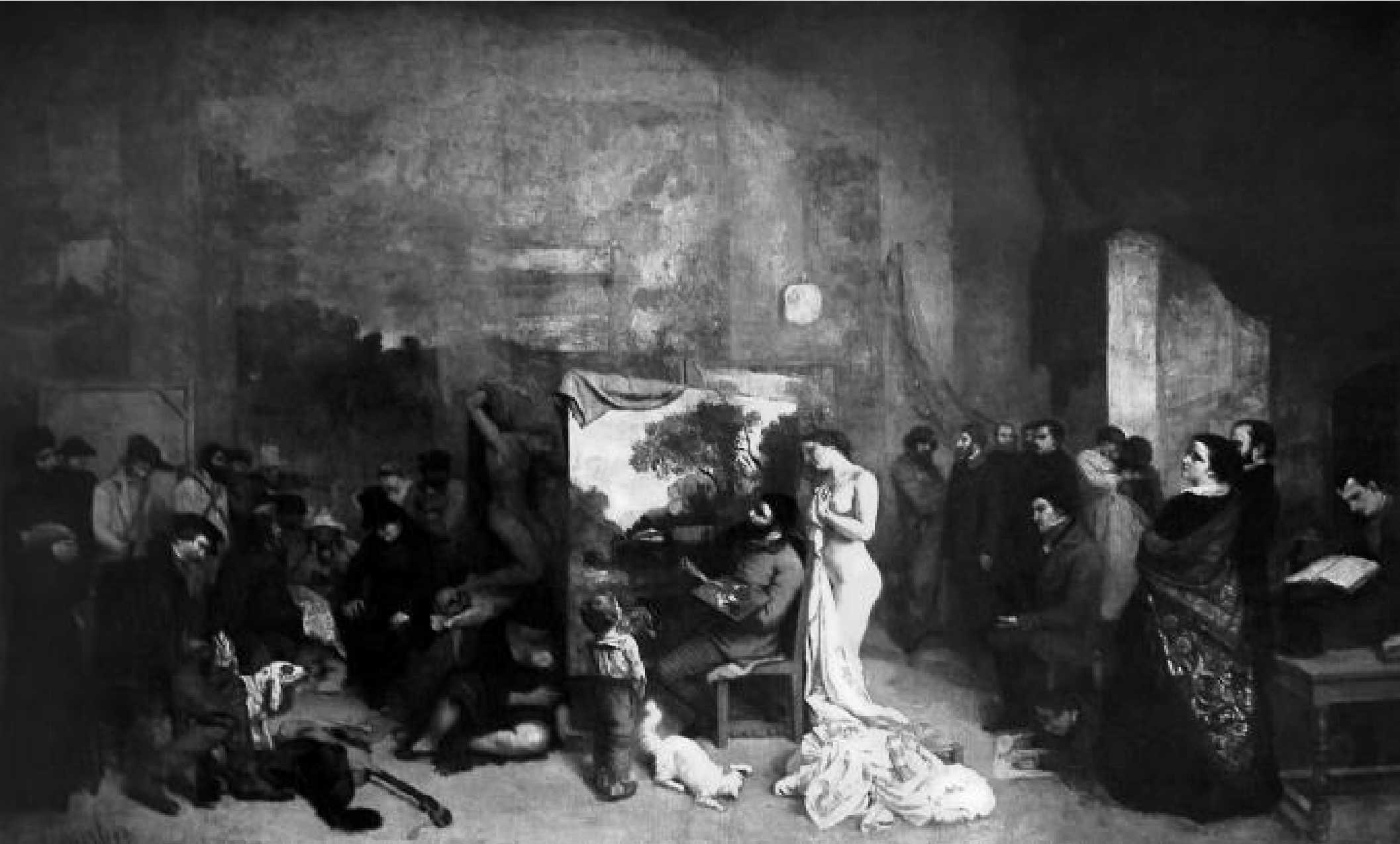

尽管“现实主义”这个称号是由别人撰文赠送给他的,然而称号本身并不重要,而是这一称号和新古典主义、浪漫主义一样,十分恰当地代表了特定的时代气息和社会思潮,反映了19世纪中叶法国的社会现实、艺术家对社会矛盾的关注和对新的创作原则的追求。这里以那两幅被官方沙龙拒展的作品《画室》和《奥尔南的葬礼》为例,来分析一下什么是“现实主义”。

《画室》原名《我的画室·概括我七年创作生活的真实寓言》。这是1855年库尔贝满怀信心,以惊人的毅力和速度(仅用了6周时间)而赶制的一幅361.5×597.5厘米的巨幅油画。全画共画了23个等人大小的人物,并起了一个富有哲理的画题。库尔贝满怀热情地来争取沙龙对他的承认。画面中间是画家本人正在作画,身后是画家模特儿,右侧画的是与画家交往密切、热爱艺术的朋友,有社会学家蒲鲁东、诗人波特莱尔、文艺批评家尚弗勒里、收藏家布鲁阿、音乐家普罗马埃等。画家以这些真实人物的形象来象征在哲学、诗歌、散文、音乐和绘画等领域代表时代进步的主流。而在左边,画的则是神父、犹太教徒、失业者、商人、妓女、乞丐、剧场小丑、猎人、掘墓人等等。画中以这些人来象征社会各个阶层——特别是下层社会的生活。这幅画真实地反映了19世纪中叶法国的社会面貌,而且颇有艺术的精神殿堂与人间生活荟萃的深刻含义,是一幅典型的现实主义杰作。

另外一幅巨幅油画《奥尔南的葬礼》取材于库尔贝故乡奥尔南的民间丧葬风俗。画中描绘了40多个参加葬礼的人物,有死者的亲友,有当地的居民,也有面无表情的市长、检察官和教士。在构图上,库尔贝一反学院派绘画传统,把众多的人物安排在长条带状的画面中,人物排列稍有错落,用灰色的调子统一在构图的节奏中,没有突出的重点,没有加工处理,人物形象刻画得细致入微。在这里,画家用鸿篇巨制所要表现的似乎就是一个乡间极为普通的葬礼仪式,从题材到表现手法上都与官方学院派绘画完全不同。

这两幅画无论从表现内容或表现技巧上看,都是与官方学院派陈陈相因的古典趣味或自我陶醉于艺术幻想的浪漫派相对立。库尔贝这种对现实抱有一定批判态度的现实主义作品被官方沙龙拒之门外,也是当时时代之必然。然而库尔贝自幼就性格倔强,不盲目顺从,在学校读书时就常与官方教育思想发生冲突,因此,父亲只好把他送到美术学院去学画,其实开始他是学法律的。对于这样一位无政府主义者,自命不凡的性格和对所有事物不屑一顾的态度,表现在艺术上一开始就与官方格格不入。1849年他创作的那幅激动人心的现实主义杰作《石工》,就严重地触动了官方沙龙权威人士们那根敏感的神经,社会上也开始对库尔贝发起攻击、讽刺、挖苦与谩骂,就像后来那些沙龙权贵攻击《奥尔南的葬礼》一样,“把卑俗的乡下人搬进了高贵的艺术殿堂”,“怎么能给几个打石头的工人以皇太子的待遇”。

图12-19 画室 库尔贝 法国 361.5×597.5厘米 1854-1855年作 巴黎卢浮宫藏

按意大利著名评论家文杜里的说法,“与其称之为现实主义艺术,还不如称之为自然主义艺术更为合适”。库尔贝的艺术就是这样,直接取材于现实生活,从写实主义发展到自然主义,以最真实、亲切的形象给人以美感享受。最突出的例子是,库尔贝有一幅画,题为:《库尔贝先生,您好!》画面上画家背着画箱正准备外出写生,遇到两位绅士打扮的朋友向库尔贝问好,情节就是这样简单,现实主义艺术简直就是现实生活的摄影。《石工》这幅画也同样如此,它是画家在外出的路上,见到两个打石头的修路工人,于是决定去描绘他们,把他们请进画室,请他们作模特儿。画面表现在一片荒凉的山坡上,烈日下一老一少正在道旁打石劳动的情景。这幅情节极为简单的作品,表现了画家对贫苦不堪的人民生活的一种深切的同情。几乎与此同时完成的还有一幅名为《筛谷的女子》的画,同样也是现实生活的真实记录,它描绘正在麦场上劳动着的两个农村妇女和一个男孩的形象。左侧一位没精打采地坐在地上拣麦粒,显得有些疲倦;正中一位跪在地上正在筛麦的女子,从丰满农姐健壮的背影上,可以想象这是一个年轻健康的村姑娘。这两个筛谷女子据说是画家以他两个姐为模特儿画成的。画家通过筛谷女劳累的动作,企图引起观者的同情,而那富有韵律的劳动姿态又给人以审美享受。库尔贝的现实主义艺术表现了对普通人生活的关注,他提出了“为生活,为民众的艺术”的创作主张。这与他受当时空想社会主义学者蒲鲁东的影响有关。库尔贝笔下出现的尽是一些“低级的”下等人的形象,与当时沙龙贵族们的审美趣味格格不入,就是很自然的现象了。库尔贝曾连续三年被拒绝在沙龙展出作品,理由就是他的艺术过于丑恶与庸俗。这才激怒这位倔强的汉子在沙龙美展旁搭起木棚,自办画展,与官方唱对台戏。

图12-20 奥尔南的葬礼库尔贝 法国 314×663厘米 巴黎卢浮宫藏

图12-21 石工 库尔贝 法国 160×259厘米 1849年作 原藏德累斯顿国立画廊

库尔贝笔下的村妇那粗壮、结实的形体,曾给他带来一些麻烦。1853年展出的《浴女》,法国皇帝拿破仑三世参观时,感到这幅画太“粗俗”,便从随从手中拿来马鞭,狠狠地向这幅画抽去。这是历史留给库尔贝艺术作品的伤痕,但是这位硬汉子没有屈服。在1869年慕尼黑世界博览会上,他的作品获得巨大声誉后,拿破仑三世为收买他,又以法国政府名义颁发给他荣誉勋章,但他坚决不要,并公开声明,他不属于任何一种政权,他是一个无政府主义者,他向往的是一种自由政权。由此可以看出,库尔贝和他的现实主义艺术,是19世纪法国革命曲折复杂的政治形势的产物。

巴比松画派的出现是法国19世纪30年代复杂而又严酷的政治斗争在艺术上的一个剪影。大革命失败,王朝复辟,接着又经历了七月革命,政治风云变幻,社会进步思潮低落,人们普遍希望能在精神上寻求一片能安顿心灵的绿洲。而以枫丹白露大森林以及巴比松为代表的农村景物正是他们寻找到的一片最纯洁的土地,没有受到政治空气污染的一片蓝天。因此这批画家摆脱了古典主义艺术的虚伪和做作,也摒弃了荷兰风景画中的模仿画风,提出“面对自然,对景写生”的口号,走上了以农村真实景象为描绘题材的独立道路。在最早一批画家中,有被誉为“风景画中的贝多芬”的杜勃莱,有专画橡树“精神气质”的卢梭,有在“画船”上描写河上的天光水色的杜比尼,有专画乡村土地上的牛羊群的特罗扬,以及表现大自然诗意的柯罗和表现农村风情朴素美的米勒。

泰奥多尔·卢梭(1812—1867)是一位对大自然极为敏感的画家,对大自然特别是大森林充满了感情。他最爱画的题材是橡树。据传记作者说,卢梭最恨护林员,因为他们老是在树上作记号,预示着这棵树一定要砍伐。卢梭似乎把树看作了有灵性的东西,树的挺拔身姿,有如少女亭亭玉立,沾在树叶上的点点露珠,犹如少女那喜悦的泪花。他总是把自己在对自然的仔细观察中而产生的感情记在画面上,而不是机械地复制自然景物的表面状貌。卢梭的风景画开始并不符合沙龙的兴趣,常遭拒展,理由是他的画充满了一种“革新味”。一直到1855年的万国博览会上,他的风景画获得了一枚金奖章,画商与观众也开始喜欢他的画了。这时他的生活有了较大改善,不仅将他在巴比松村住的那间破旧草房修整得焕然一新,而且还有钱去帮助他的同行画家,比如米勒等。

康斯坦·特罗扬(1810—1865)是巴比松画派中最年轻的画家。他对在充满阳光和新鲜空气中的牛羊群产生了特别强烈的感情,并以专画牛羊群见长,故有杰出的动物画家之称。他在《去耕作的牛群》这幅画中,描绘了在阳光照耀下的一片广阔原野,农民赶着牛群从地平线远处缓步而来,牛群的蹄下踩着被霞光逆照而投射出来的阴影,土地似乎还有点点露珠。这种牧歌式的情调,清新、恬静、舒旷,确实能使人远隔闹市,沉醉在散发浓郁的土地芳香的世外桃源境界之中。

卡米耶·柯罗(1796—1875)早年师从古典风景画家维克多·贝尔丹学画,后去意大利、瑞士、荷兰、英国旅行,40岁后加盟巴比松画派,与巴比松画家们共享自然写生的乐趣,是一位才华横溢、慷慨侠义的大画家。

图12-22 筛谷的女人 库尔贝 法国 131×167厘米 1854年作 法国南特美术馆藏

图12-23 去耕作的牛群 特罗扬 法国 1854-1855年作 巴黎卢浮宫藏

柯罗的家庭比较富有,父亲原准备拿出10万法郎让他去独立经商,但他却走上了艺术家这条艰难的道路。父亲只得每年供给他1000到2000法郎,投其所好。柯罗终身未婚,仗义疏财,不少处在困境中的画家都得到了他的帮助。他从不嫉恨,从不对人怀有恶意,是一位不抱有奢望、不动声色的画家。默默作画时他口中哼着歌曲,从不大喊大叫泻泄心中的感情。当有人对他提起与他同时代的艺术才华登峰造极的德拉克罗瓦时,他那善良、修饰得体的面庞上,仅仅是淡然一笑。“他是只雄鹰,而我不过是只百灵鸟,充其量我只是在灰色的云层里轻声歌唱。”他用抒情诗般的得体语言来回答别人。他的艺术亦如其人,纯净透明,宽容大度。他黎明即起,为的是去观察清晨雾霭中的田野。薄雾中,空气和大自然中的一切景物:树林、田野、小溪都被笼罩在一片透明、细腻和纯洁的淡淡色调之中,像一面清澈的镜子,把洒满阳光、宁静祥和的诗意反射在画面上;像一只百灵鸟,用抒情的色彩,把闪着银光的河流、娇嫩的杨柳、微微起伏的山峦变成和谐的乐曲,“在灰色的云层里轻声歌唱”。这种田园诗的格调和甜美的音乐感使他的作品给人以一种醉人的神秘感,令欣赏者心旷神怡。

《意大利的回忆》这幅作品表现了他对异国乡村景色的回忆。柯罗3次在意大利作长时间的旅行,不过这幅画是在法国画的,每当他在欣赏法国那柔和、清新、静谧的田园景色时,脑海时常常浮现出一道意大利的美丽风景线。这道风景线像大提琴奏出的深沉、纯净的乐曲一般扣动着他的心弦,因此对意大利风景的回忆,实际上是这只百灵鸟对他在异乡的广阔蓝天下轻声歌唱的一种回忆。

这幅画着重表现一棵高大的树在清新、肥沃的土地上生长得枝繁叶茂,一株嫩弱的小树和那棵大树形成强烈的对比;潮湿的空气、淡淡的阴云、松软的土地,被一种淡绿色调统一得极其和谐透明;点缀在树边的牧人似乎在吹长笛,牧歌式的情调和诗情画意结合得真是尽善尽美。

图12-24 意大利的回忆 柯罗 法国 64×98厘米 1864年作 巴黎卢浮宫藏

(www.zuozong.com)

(www.zuozong.com)

图12-25 孟特芳丹的回忆柯罗 法国 65×81厘米 巴黎卢浮宫藏

《孟特芳丹的回忆》是柯罗晚期一件成熟作品。孟特芳丹位于巴黎北郊桑利斯附近,这里是一片森林沼泽,空气清新,风景优美。柯罗当年曾到过这里,美丽的景色给他留下了深刻的印象。画中表现的就是对这一美景的回忆。一共画了两棵树,一棵大树占据画面主要位置,枝繁叶茂,顶天立地;另一棵小树显得十分柔弱,树枝都伸向同一个方向,表现了微风吹拂的婀娜多姿。土地上开满了朵朵红花,一位穿红裙妇女和两个小孩点缀在那棵小树的周围,既造成了构图上的平衡,又增添了画面的生意。这种梦幻般的抒情诗意以其极度的宁静感来激起欣赏者心中的感情狂澜。

巴比松画派中的佼佼者是米勒。

让·弗朗索瓦·米勒(1814—1875),他的祖母是一个严肃、威严、具有清教徒灵魂的罗马天主教徒,这位纯朴、节俭的乡下老太太临终时对米勒的遗言是:“我宁可看到你死,我的孩子,而不愿看到你背叛上帝圣训……记住,在你成为艺术家之前,你首先是一个基督徒。”也许祖母的遗训对米勒影响很大,因此批评家们后来根据米勒艺术中的品质,把他说成是一位基督徒艺术家。

米勒父亲是一个过度劳累而过早去世的贫苦农民。幼年米勒当过牧童,以后帮助父亲在田间劳动。由于他喜爱绘画,18岁时,父亲带他去瑟堡,先后找过两位老师,但对他在艺术实际上并无影响。23岁时他到巴黎投入画家德拉罗什门下,与米勒同窗的都是城里人,对这位土里土气的“山里人”看不起,老师也很少给他以爱抚,因此他与德拉罗什的师生关系也名存实亡。他的真正老师在卢浮宫内,是曼坦那、米开朗基罗、普桑等等。

1840年是他交好运的一年,他的作品第一次在沙龙展出,并获得了小小的成功。同时又巧遇了一位年轻的姑娘,第二年与她结婚,但这位娇嫩、体弱多病的妻子与他共处不到几年,就一病3年而亡。1847年他第二次结婚,妻子任劳任怨。两个妻子给他生下了一群孩子,这群可爱的“小蛤蟆”每天都围着他嗷嗷待哺,使他的生活陷入困境。1848至1849年巴黎发生的革命风暴,把米勒也卷了进去,他也曾持枪参加街头的巷战。但这位人道主义者,基督徒式的艺术家在本质上与暴力、流血是格格不入的。不过革命使沙龙从官方手中解放出来,米勒的作品也可以和库尔贝、杜米埃等画家的作品同时在大厅中展出。1849年,他的一幅《拾枯草的人》获得了1000法郎的奖金。当时巴黎正流行黑死病,加上政局不稳,于是全家迁至巴比松村,住在一间烧木柴取暖的小谷仓里,一住就是27年。在这里他每天上午去田间劳动,午后作画,过着极其贫苦的生活,身无分文的日子屡见不鲜。在他最艰苦的日子,卢梭——他的最亲密的好友最先认识这位无限忧伤的天才画家,假借一位有钱的美国买主,以数百法郎买了他一幅画,才使其暂缓困窘。在米勒母亲病危之际,他因无钱买车票不能回去看望,他痛心疾首,绝望地高呼:“我被钉在岩石上,罚做无尽的苦役!”在米勒的另一幅作品《拾穗》问世后,《费加罗报》上一篇耸人听闻的文章说:“这三个突出在阴霾的天空前的拾穗者后面,有民众暴动的刀枪和1793年的断头台。”其实人们哪里知道,在1859年米勒完成这幅作品的时候,艺术家正处在山穷水尽之际。“我们只有够烧两三天的燃料了。”“不知怎样才能再弄一点,因为没有钱,他们不会给的……”其穷困潦倒已使他产生了自杀的念头。但就在米勒逝世后不久,这幅画竟以20万美元之高价售出。因为人们已经认识到,像《拾穗》这样的作品,并不像被革命吓破胆的那些有闲阶级给3个拾穗者所起的绰号——“雅各宾主义和革命的呐喊”,更不是把国王送上断头台的国民自卫队的战士。米勒是由《圣经》抚育长大的上帝的纯朴和孤独的羔羊。《拾穗》中那些乡巴佬——贫困、受虐待、浑身粘满泥土的不幸创造物,他们是一首伟大的生活史诗——圣洁的宗教史诗。

也许祖母的遗训对米勒影响太大了。“画吧,为永世而画,想想召唤你接受最后审判的号角总是处于吹响的前夕。”这是铭刻在他记忆中祖母所讲的最后的一句话。这是米勒生活的精神支柱,也是他的艺术的精神支柱。我们从《晚钟》、《牧羊女》等作品中同样可以很清晰地感受到这种精神力量。

《晚钟》作于1858—1859年,画面上,夕阳西下,远处教堂里的钟声敲响了,一对农民夫妇结束了一天的辛勤劳动,很自然而习惯地在低头祈祷,他们在感谢上帝赐予他们一天劳动的恩惠,这恩惠就是农妇身旁那小车上的两袋马铃薯!落日的余晖满大地,也像圣光一般洒在他们的身上,逆来顺受的农民已习惯于听天由命,这是一种多么虔诚而伟大的宗教感情。当这些作品被送到巴黎展出时,连早先对他并不宠爱的老师德拉罗什也不得不惊服他的艺术成就,说他是艺术上的强者!

《牧羊女》表现一个乡村牧羊女,站立在草原的旷野中,画面的地平线与站立的牧羊女形成一个十字架式的构图。大地广阔无垠,宁静安详。牧羊女披着一件旧毛毡披肩,围着一条红色头巾,手上一根放牧棍支撑在胸前,低着头正在默默地祷告上帝赐予的一天平安生活。牧羊女豆蔻年华,娇小可爱,身后是她放牧的羊群。画面简洁、统一、真实、和谐,充满了浓郁的乡土气息和虔诚的宗教感情。

图12-26 拾穗 米勒 法国 84×111厘米 1857年作 巴黎卢浮宫藏

这些感人的艺术作品,后来不仅震撼了巴黎画坛,而且也使那些先前的攻击者和资产阶级惊恐得手忙脚乱。

米勒一生多经磨难,不过偶尔也有一段安定生活。1859年,他创作了一幅揭示农村严酷现实的象征性作品《死神与樵夫》,在送往巴黎展出时,引起了沙龙评委会的极大分歧,最后被拒展。这件事引起了包括攻击过他的敌人在内的许多正义人士的愤怒,他们认为米勒的艺术是社会道德力量的代表,这样做是不公正的,连大仲马也出来为米勒申辩,并在当时掀起了一场反评委会的运动。与此同时,米勒又得了一场大病。到了1860年米勒时来运转,一名艺术保护人与他签订了3年合同,规定在这3年内米勒所有作品都得卖给他,报酬是每月1000法郎。但米勒不善处理,合同到期时反欠买主6000法郎,米勒只好再用画来抵偿。尽管如此,米勒总算有了稳定的收入。他创作了一幅反映这段时期安定生活的代表性作品《小鸟的哺食》。

图12-27 晚钟 米勒 法国 55.5×66厘米 1858-1859年作 巴黎卢浮宫藏

图12-28 牧羊女 米勒 法国 81×101厘米约 1863年作 巴黎卢浮宫藏

《小鸟的哺食》描绘了在一座普通的农舍门口,3个孩子轮流张开小嘴,等待坐在对面的母亲给他们喂食的情景。农舍已很破旧,画面的左侧即农舍外面的土地上,孩子们的父亲正在地里干活。画中尽管听不到教堂的钟声,但上帝的影子却依然存在。这3个稚嫩可爱的孩子,像食人间烟火的3个美丽的小天使,米勒的艺术总是把神性融化在人性之中:上帝惩罚人类,亚当、夏娃必须终生劳动,地里才能长出庄稼,养活自己,因为他们触犯了天条——偷吃禁果。但即使如此,也是值得的,因为人比神多了一份人类之爱和天伦之乐。

法国现实主义画家还有杜米埃(1808—1879),他不属于巴比松画派。他是一位政治讽刺画家,一生大约画了4000张漫画,其中主要是石版画。这些作品锋芒毕露,尖锐辛辣,直指法国当时政局和黑暗势力。因一幅讽刺法国国王路易·菲力浦的漫画《高康大》曾被判刑坐了6个月的监牢。《高康大》借用了法国大作家拉伯雷的家喻户晓的名作《巨人传》的人物来讽刺菲力浦,尖锐的批判效果使国王恼羞成怒也就可想而知。在狱中他说:“在这个美妙的地方,人们并不怎么快活,可我是快活的,至少是与众不同嘛!”

当菲利浦下台后,野心家拿破仑的侄子路易·拿破仑上台,杜米埃又画了好几幅漫画来揭露这个政客。其中一幅《拿破仑之舟》最为有名。画面上,大鼻子拿破仑三世驾着小船——这只船是老拿破仑的帽子,当年作为拿破仑一世徽号的那只鹰,现在已成了一只落汤鸡,吃力地拉着小船前进,水快干了,船就要搁浅了,拿破仑三世哭丧着脸,感到他的前途不妙。

此外还有《特朗斯诺宁街的屠杀》,描写1834年4月15日复辟王朝残酷镇压巴黎和里昂工人起义,表现一个工人全家遭到屠杀的惨状。《立法肚子》形象地揭示了议会中那些大肚子议员们的丑态。这些作品的矛头都直指当时的反动统治者。

著名的政治讽刺画大师杜米埃一生从事石版画创作,但1848年后也画些油画和水彩画。这些作品同样也具有鲜明的政治倾向性。代表油画作品有《三等车厢》等。

图12-29 高康大(漫画)杜米埃 法国

图12-30 特朗斯诺宁街的屠杀 杜米埃 法国

看来,杜米埃的艺术和米勒的艺术大不相同:米勒的艺术是在用上帝的慈爱抚慰下等人的心;而杜米埃的艺术是在用外科医生的手术刀解剖上等人的灵魂。

19世纪下半叶,以库尔贝为代表的现实主义极为风行的同时,还存在着一个以居斯塔夫·莫罗为代表的象征派。莫罗的艺术喜欢摄取极为怪诞的题材,描写神话或宗教题材中充满情欲的故事,他笔下的女人大多妖艳而邪恶,充满了异性的冲突、生与死之谜、善与恶的寓意。例如他创作的《在希律王面前跳舞的莎乐美》,于1876年在沙龙展出时,这幅有着宝石般明亮色彩和梦幻般神秘情调的作品,曾吸引了50多万名观众。

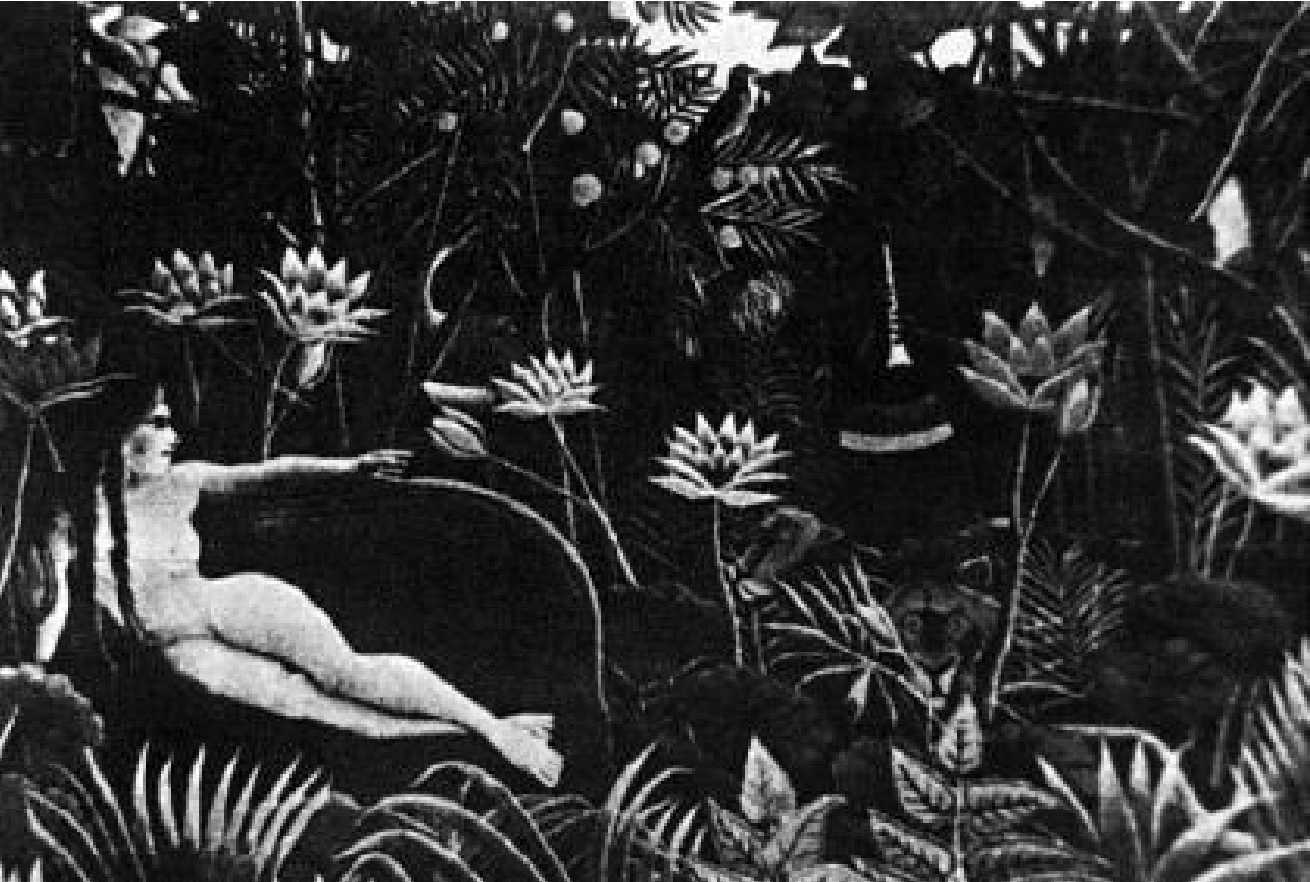

图12-31 梦 亨利·卢梭法国 204.5×298.5厘米 1910年作 纽约现代艺术博物馆

在莫罗一生所画的女性形象中,“莎乐美”这个圣经传说中的女人占最大多数。

在莫罗笔下的莎乐美是一个妖艳、令人毛骨悚然的妖女。在另一幅《施洗者约翰的头在显灵》画中,采用一种极具神秘感的处理手法,把莎乐美外貌的美与内心的冷酷含蓄相统一在艺术美之中。画面上,约翰的头在宫殿幽暗的背景中央显灵,而妖女莎乐美以一种极富肉感的舞姿一手指着约翰的头。这种惊心动魄的恐怖场面令人战栗,但那宝石般装饰性色彩,豪华的王宫,幽灵般约翰的头以及莎乐美那妖艳体态,给人以一种神秘主义的美感。

皮维·德·夏凡纳与莫罗是同时代画家。他的作品也大多采用象征手法来传达对生活的寓意,如他为里昂艺术宫所作的《文艺女神们在圣林中》就是一例。这幅画给人以梦幻的、充满诗意的意境。在和平宁静之中带有一丝忧郁,这是典型的世纪末情调。此外还有奥迪隆·雷东,他的美学主张是发挥想象力而不依赖于视觉印象。例如他的《在梦中》这幅画,被人称为“病和狂的梦幻曲”。

此外19世纪末还出现了一个与象征主义较接近的,以阐发人的原始本性为宗旨的绘画。这种绘画当时虽令不少鉴赏者反感,追随者不多,但它却是20世纪现代艺术的先兆。代表画家是亨利·卢梭。他的一些作品,如《狂欢节之夜》、《沉睡的吉普塞人》、《梦》等,都蒙上了一层不可思议的神秘主义色彩。其中如《梦》,作品中展现的是一个幻觉中的原始森林。画中有奇怪的野兽,繁茂的热带植物,茂密的阔叶丛林和美丽的花朵。一个裸体女人却躺在一张沙发上,中间是一个皮肤黝黑的人在吹长笛。画家表现了一个违反常理的怪异的梦境。这种童趣般的想象力在20世纪现代艺术中,已是司空见惯,比比皆是。但在当时,这种天真、拙朴和离奇的艺术处理,却很难让大多数人赏识,只有诗人们对他抱以热情的赞颂,因为它是无声的、可视的诗。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。