法国君主政体的各种制度大致形成于路易十四时期,路易十四把君主制度的权威推向前所未有的高度。到了路易十六,继续用与其祖辈同样的政府和御前会议进行统治,但其穷奢极欲和挥霍无度已达到极点。有4000多名贵族出没于宫廷,在凡尔赛宫簇拥着国王,他们服饰华丽,挥金如土,举办庆典、组织演出、外出狩猎,极尽豪华奢侈之能事。

与此同时,继18世纪末英国工业革命后,机器生产代替了手工业生产,这种生产关系很快推广到欧洲各地。资本主义的经济在欧洲迅速发展。法国的资产者在进行资本的原始积累过程中,越来越感觉他们与贵族阶级不可避免地要处于敌对地位。因此在1789年国王召开的三级会议期间,资产阶级以增加第三等级代表为由,领导着法国人民群众反对封建贵族特权,争取第三等级在国民议会中的合法席位和权力,而引发了一场巴黎暴动,并由此拉开了法国资产阶级大革命的序幕。当国王企图动用军队来解散国民议会时,巴黎人民干预并挽救了束手无策的国民议会。人民行动起来了:关闭交易所和游艺场,股票下跌,警钟长鸣,军火商店被一抢而空。为得到武器,人群还拥向残废军人院,冲进巴士底监狱。

在强大的人民力量的面前,国王企图出逃国外,但半路上被识破后押解回巴黎。1793年1月14日,国民议会就一份《路易·卡佩罪行公诉状》,由议员们进行投票表决,结果以387票对334票多数通过,宣判了国王死刑。这就是18世纪末的法国资产阶级大革命最波澜壮阔的一幕。法国新古典主义美术在战火与硝烟中诞生了。倡导这一美术运动的大画家是大卫特。

杰克·路易·大卫特(1748—1825),出身于巴黎一个中产阶级家庭。自幼失去父亲,由其叔父和一位叫德麦戎的建筑师抚养成人。他的第一位老师是著名的罗可可画家布歇。布歇与他家是亲戚关系,所以对大卫特倍加关心和爱护。后来,大卫特就学于法国皇家美术学院,以维恩教授为师。毕业创作荣获罗马大奖,赴意大利求学。在意大利他醉心于文艺复兴时期米开朗基罗、拉斐尔等大师们的不朽作品,这对他建立新古典主义的画风产生极大的影响。回国以后,正值法国资产阶级革命风暴即将来临,山雨欲来,人们在巴黎的大街小巷似乎已经闻到了火药味,年轻气盛的大卫特精神振奋,拿起画笔,满怀激情地创作了3幅具有鼓动性的作品——《贝里采尔》、《荷拉斯三兄弟之誓》和《布吕特斯》。

《贝里采尔》(又名《乞食者贝里采尔》,1781年作)描绘古罗马帝国一位战功显赫的将军——贝里采尔,在他双目失明之后,被皇帝遗弃而流浪街头乞食为生的悲惨故事。画面上:年老失明的将军抱着自己的幼女,坐在拜占庭街头那高大建筑物的柱脚下向人乞食,一个年轻的妇女正在向他施舍,而前面有一位尚未退职的将军以无比惊愕的神态目睹这眼前的现实。这件作品引起了人们对忘恩负义的皇帝的憎恨,画家的目的就是把这种憎恨情绪引向法国封建王朝。

图12-1 布吕特斯 大卫特法国 323×422厘米 1789年作 巴黎卢浮宫藏

《布吕特斯》这幅画描写热衷于共和政体的古罗马英雄布吕特斯处死了反对罗马共和政体的亲生儿子的悲壮情节。画面上,画家把布吕特斯安放在色彩较暗的左角位置,从他那沉思的表情,可以看出此刻他那坚决而又悲痛的复杂内心活动;右边的几位妇女已哭成一团,她们眼看着亲人的尸体从远处抬走。这是一个撕裂人心的悲剧场面,鼓动性极强,它鼓舞巴黎人民为共和而战,即使是亲生父子,也要把争取共和放在高于一切的地位。这些作品,对法国资产阶级大革命起到了推波助澜的作用。

1789年,法国资产阶级大革命正式爆发,大卫特成了大革命的积极活动家。他不仅是雅各宾派重要成员、国民议会议员,而且还身兼数职:公安委员、雅各宾俱乐部主席、艺术委员会和国民教育委员会委员。在此期间,他领导群众游行,关心纪念物的布置,设计服装新式样,创立卢浮美术馆,并下令封闭了皇家美术学院。他认为:“那缺少人类美德的历代暴君们,在很长的时间里奖励淫靡风俗,使各种艺术堕落为仅供少数逸乐之徒所好而作。因此,美术学院将天才的人们以及抱着道德与纯粹思想来到这里的一切人们,逼得无路可走了。”为了配合革命斗争,大卫特还创作了一系列激动人心的伟大作品,如《球厅宣誓》、《列比列蒂埃》、《马拉之死》等。这些作品不再以古希腊罗马的英雄人物为题材,而是表现当代的英雄,大革命活动家、烈士以及轰轰烈烈的革命事件。如《球厅宣誓》这幅巨制油画本来可以把1789年6月20日三级会议这一历史性会议传为不朽。画面表现的是在巴黎暴动前夕召开的一次会议。会议原定于默尼大厅,但6月20日清晨,第三等级代表发现大厅四门紧闭,原来是国王下令关闭大厅,阻止三级会议的召开。于是第三等级的代表转移到附近的网球场大厅,在一派群情激昂的气氛中,所有代表参加了表达坚定斗争意志的“网球场宣誓”。画家准备以宏伟构图来记录这场暴风雨来临前夕这一激动人心的场面,但因革命形势迅速发展,7月14日发生巴黎暴动,巴黎人民攻克巴士底监狱,大卫特只好暂时搁下画笔,投入革命斗争激流之中,因此使这一作品没有最后完成。然而几幅保留下来的草图使我们看到了一个伟大的场面:画面上站在高处正在宣读誓约的是第三等级领袖之一——巴依,窗上的帷幔被狂风暴雨所撕破,透过窗户还可以看到窗外人山人海,他们在那里保卫着人民代表。从这些草图中可以看出,当时画家对于这场轰轰烈烈的大革命寄予了多么大的热情!

1793年,路易十六被处死,保皇党吉伦特派和雅各宾派的斗争达到白热化。在这场错综复杂的斗争中,代表中产阶级利益的雅各宾派暂时取得了领导权。身为雅各宾派的成员大卫特在这个时期画了许多革命家的肖像,如《列比列蒂埃》、《马拉之死》。这些不是一般的肖像画,而是为大革命建立英勇功勋的英雄人物的塑像。

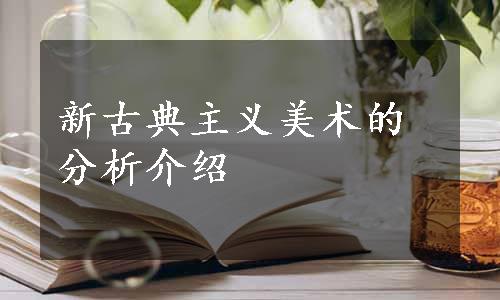

《马拉之死》是他为大革命中英勇献身的一位英雄人物而作。马拉是雅各宾派的领导人之一,又是该派舆论喉舌——《人民之友》报的主办人。1793年7月13日,在国王被处死不到半年,保皇党吉伦特派派遣一名女杀手夏绿蒂·科尔兑以申请困难救济为名,潜入马拉的浴间将其害。马拉在当时的恐怖年代,为了革命工作常躲在阴暗潮湿的地窖里,染上一身湿疹,为此他每天得花几个小时浸在浴缸里进行水疗。因公务繁忙,已形成一边治疗,一边工作的习惯,致使杀手有机可乘,将他杀死在浴缸里。

马拉被害引起了全国人民的极大愤怒,有人义愤填膺,大声高呼:“大卫特,你在哪里,你该拿起你的笔,为马拉报仇。”大卫特在马拉被刺后的两小时即赶赴现场,目睹了马拉被害的惨景,面对激愤的人群,满怀激情地答应:“我一定画一幅。”后来他仅用了3个月的时间,以最快的速度完成了这幅杰作。

画面上马拉似乎熟睡在浴缸里,殷红的血从胸口流出,他的左手还紧紧握着凶手科尔兑递给他的申请救济的便笺,右手握着鹅毛笔,无力地垂落在浴缸外。当然,凶手早已逃之夭夭,但是匕首还掷在地上。大卫特在这幅画上没有去过分渲染马拉痛苦的表情,一方面是为了表现马拉视死如归的英雄品质,另一方面表现了画家对英雄的深切感情。马拉犹如在睡梦之中,这样处理更能激起法国人民的崇敬和哀痛之情。

图12-2 球厅宣誓 大卫特法国

图12-3 马拉之死 大卫特法国 162×125厘米 1793年作 比利时布鲁塞尔博物馆藏

1794年7月2日,代表大资产阶级利益的热月党人发动了“热月政变”,推翻了雅各宾派专政,革命形势急转而下。雅各宾派领袖罗伯斯比尔被送上断头台,马拉及小英雄巴拉的遗骸被赶出先贤祠,禁止唱《马赛曲》,大卫特替勒佩勒蒂埃以及马拉所绘制的肖像被从国民公会议会厅搬走,大卫特本人也被罗列了17条罪状而被捕入狱,险遭杀身之祸。1799年又发生了“雾月政变”,拿破仑于1804年建立了第一帝国。拿破仑执政后,立即把大卫特从狱中请出来。不过出狱后,他的革命热情已大大降温。他深居简出,情绪消沉,游离于政治斗争之外。这时他从他的画室里找出一幅搁置多年的油画画稿,抹去灰尘,重新加工绘制,以这幅画来填补他此刻的沮丧和空虚的心灵,这幅画为《劫夺萨平妇女》。

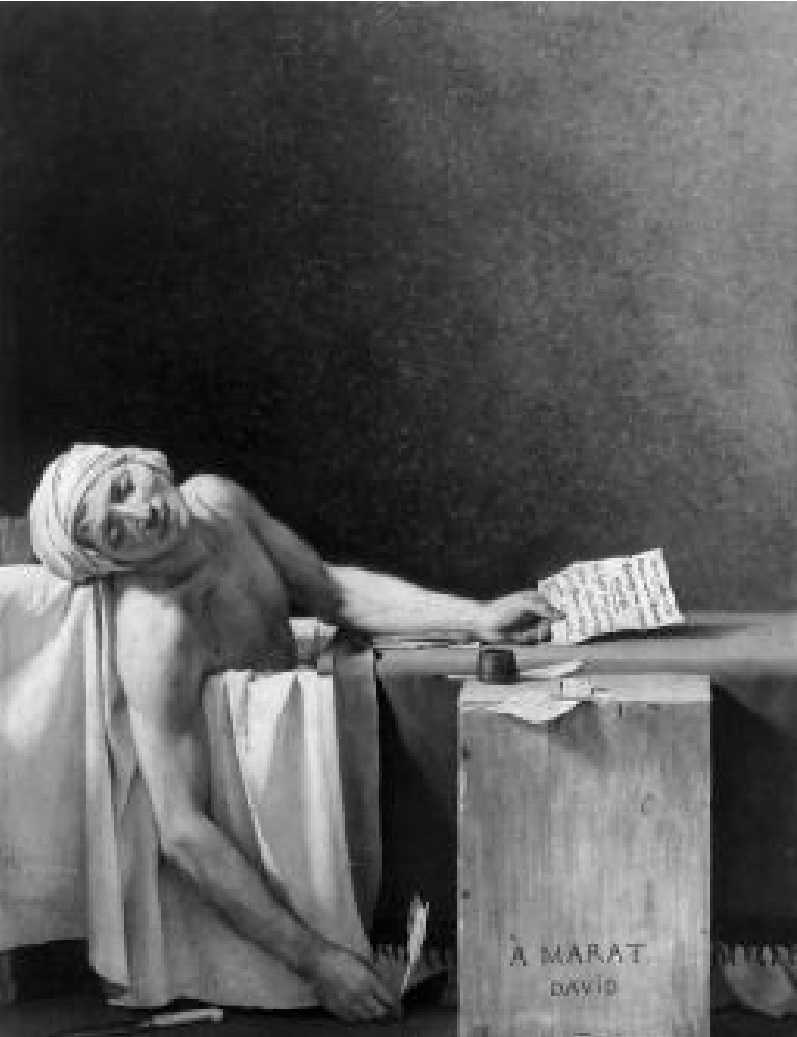

相传罗慕路斯建成罗马城后,城内居民很少,特别是缺乏女性,领地的居民又都不愿将自己的女儿嫁给罗马人,因此罗马民族的发展成了大问题,此事实令罗慕路斯忧虑和烦恼。经元老院研究,他们决定使用欺骗手段去人丁兴旺的领地萨平夺取妇女。那天,罗慕路斯邀请萨平的居民前往罗马城参加狂欢节,大批身强力壮、年轻美貌的罗马青年男子混在欢乐的人群中,把萨平的姑娘们拐骗到罗马。萨平国王知道这件丑事后,十分气愤,立即动员全国训练兵丁,准备攻打罗马城,以报仇雪恨。经过多年准备,萨平正式向罗马宣战,一场血腥厮杀箭在弦上。但事隔数年,萨平妇女已习惯于罗马生活,而且有的已生儿育女,一旦战争爆发,双方亲人都有可能死于非命。就在这一触即发之际,她们携儿带女奔向战场,苦苦哀求双方休战,以免他们成了孤儿寡母。这幅画生动地表现萨平妇女为制止这场战争而奋不顾身的宏大场面。画面中央一萨平妇女伸开双臂挡开敌对双方,孩子从她怀中掉落在地上,左右几个妇女抢步上前来搂住幼儿。画面上刀光剑影,杀气腾腾。背景是高大的建筑物,所有人物均以裸体或半裸体展现,左右人物安排对称均衡,严格遵循古典主义的构图法则。

图12-4 劫夺萨平妇女 大卫特 法国 386×520厘米 巴黎卢浮宫藏

这幅画表现了大卫特对政治斗争的厌倦,他劝告人民放下武器,言归于好。据说,这幅画也是大卫特向他妻子表示的承诺。大卫特的妻子当时是倾向保皇的,因此自大卫特成了雅各宾派的要人之后,两人分居多年,直到他被捕入狱,妻子来狱中探望他,两人才重归于好。这幅画中那位振臂阻拦双方,呼吁休战的萨平女子,含有对他妻子的赞颂。因此,当这幅画展出后,人们立即意识到大卫特思想的转变。所以,当拿破仑政权巩固之后,立即授予大卫特“宫廷首席画师”的称号,大卫特也就顺应潮流变成了拿破仑的讴歌者。

拿破仑重用大卫特,是为了维护其统治需要,同时,拿破仑“穿上古代罗马的服装”,借用罗马时代一些帝王惯用的手段,对外实行军事扩张,与大卫特崇尚古典主义艺术也有趣味相同之处。拿破仑对大卫特器重,使大卫特仍然处于法国美术界的领导地位。大卫特在彷徨中振作起来,以新的热情为拿破仑政权效力。他创作了一系列有关拿破仑的作品,如《拿破仑加冕》、《拿破仑越过圣伯尔拿山隘》、《军旗授予式》等。

《拿破仑加冕》这幅画是拿破仑于1804年12月2日在巴黎圣母院隆重举行国王加冕仪式的真实记录。拿破仑为了巩固帝位,特地让罗马教皇庇护七世来巴黎为他加冕,目的是借教皇在宗教上的巨大号召力,来让法国人民以至欧洲人民承认他的“合法地位”。加冕时,傲慢的拿破仑不仅不给教皇跪拜,还把象征帝王权威的皇冠夺过来自己戴上。大卫特为了抹去这一尴尬场面,只好把教皇给皇帝加冕改画成拿破仑给皇后加冕。

这幅画描绘身穿紫红丝绒与华丽锦绣披风的拿破仑,自己戴上皇冠,他的双手正捧着小皇冠,准备给跪在他面前的皇后约瑟芬戴上;约瑟芬款款下拜,身后拖地的紫红丝绒大披风由两个贵妇提起;拿破仑身后那位身着镶有红边白色法衣的教皇,身材臃肿,他双手搁在胸前,似乎低头默认了这一事实。整个画面,人物众多,构图宏大,气势辉煌,不愧为大卫特一生精心之作。这幅画把古典主义绘画的创作原则推向一个无以复加的高度。

1814年,拿破仑帝国崩溃,波旁王朝复辟,大卫特因在1793年的国民议会上投下了神圣的一票,赞成判处路易十六死刑,而被复辟王朝流放到比利时的布鲁塞尔。对这位被贬谪的流亡艺术家,布鲁塞尔人并没有冷落他,而给予他以极大的热情,这使大卫特感到安慰。晚年,他继续编织他那古典主义艺术之梦,除画了一些优秀的肖像之外,也画一些神话题材的作品。如《维纳斯与被三美神解除武装的马瑞斯》,表现三美神解下战神马瑞斯的头盔盾牌,献上美酒,连小爱神也帮忙,给马瑞斯解鞋带。画家好像在说:“疲于戎马生涯的勇士们,该卸下武装享受一下人生与爱情的乐趣了。”也许这是大卫特对流亡生涯的一种自我安慰,或许是通过对这些光洁柔美的女人体描绘来满足他的创作欲望。

图12-5 拿破仑加冕 大卫特 法国 610×931厘米 1806-1808年作 巴黎卢浮宫藏

总之,大卫特的一生是荣宠与屈辱共存的一生。在大革命爆发之初,他满怀革命激情,创作了一系列激动人心的作品鼓舞了法国人民;由于历史的摆布,在拿破仑执政时期,这个拥护共和政体的艺术家又竭力为拿破仑唱赞歌,他那鸿篇巨制《拿破仑加冕》为他带来极大的荣誉。由于时代的动荡,斗争的反复,晚年又走上了流亡生涯。他在满足与空虚、充实与苦闷的复杂心情下,站在凯旋门前,心中充满了无比感慨。他陷入了一种经久的困窘之中不能自拔,那就是他所感悟到的真理与他自认为征服了的生活之间的矛盾。大卫特的一生经历曲折,尽管有人称他为“潮流大师”,但在他的内心确实有他不可言说的苦衷,但是大卫特还是有权得到人们的尊敬,因为他创造的不少极有感召力和极富坚毅性、忠诚性的作品,不仅在欧洲掀起了狂涛,而且在那个时代直至今天我们这个时代仍然能在人们的感情中激起巨澜。

由于大卫特在法国画坛上的地位和影响,下一代著名画家大半出自他的门下。这些弟子有的政治上接受了他的老师的教训,不再大起大落;在艺术上也恪守古典主义的传统,甚至把它推向一个僵化的胡同。最有代表性的画家有安格尔、格罗等。(www.zuozong.com)

图12-6 瓦平松浴女 安格尔 法国 146×97厘米 1808年作 巴黎卢浮宫藏

让·奥古斯特·多米尼克·安格尔(1780—1867)生于法国南部的蒙托榜,父亲是法国皇家美术学院院士、装饰雕刻师和画家,母亲是宫廷制假发师的女儿。他自幼受家庭熏陶,接受良好的艺术教育。在图卢兹学院学美术时,同时兼学小提琴。17岁来到巴黎,拜大卫特为师,毕业时因成绩优异而获大奖。本来他可以出国深造,因国内处于大革命动荡时期,缩紧财政开支,致使他迟迟不能出国。

安格尔去罗马后,罗马的古典艺术掀起了他心中崇拜的狂澜,特别是对拉斐尔的艺术更是如醉如痴。他仿效意大利16世纪的传统,画了不少裸女形象,其中有一些是表现东方情调的土耳其裸女形象。《瓦平松浴女》就是在此期间创作的,安格尔画这幅画时才28岁,画中女子柔嫩的背部笼罩着一层半明半暗的光和色,白色的床单,绿色的帘子,灰色的墙壁,这一切都成了这女人柔和肤色的陪衬。极富素描情趣的细致描绘和微妙的色调变化产生了一种宛若音乐般的特殊美感。安格尔一生中有很多时间是在以浓厚的兴趣描绘裸女,直到晚年82岁时还怀着对青春与美的无限留恋创作了一幅集裸女之大成的裸女群像《土耳其浴室》。对于《瓦平松浴女》,当时法国沙龙并不感兴趣,不能接受它所表现的这种审美情调,这使安格尔大失所望。几乎与此同时,安格尔在等待出国期间画的两幅画,《第一执政波拿巴肖像》与《拿破仑一世在御座上》,主题都是歌颂拿破仑的。由于这位军事独裁者恢复帝制,不得人心,而标榜从不过问政治的安格尔却拿起画笔为拿破仑大唱赞歌,因此作品展出后,受到舆论界一片冷嘲热讽。安格尔在罗马获悉此事,心情异常沉重。不过从此以后,确实看不到安格尔直接为统治者歌功颂德的作品了。1813年,他与一位温柔的、关心体贴他的小姐夏佩尔结婚,给安格尔的生活带来了安慰,于是他再度振作精神,画了几幅裸体题材的画,准备送往巴黎展出。其中《大宫女》是他最得意的一幅。展出时遭到观众更大的抨击,当然抨击的原因和歌颂拿破仑的作品不同,不是题材,而是表现形式。因为安格尔为了表现宫女的秀美而把形体拉长,就像评论家德·凯拉特里说的那样,“他的这位宫女的背部至少多了三节脊椎骨”。不过安格尔的学生阿莫里·杜瓦尔竭力为老师辩护:“可是这又怎么样呢?也许正因为这段秀长的腰部才使她如此柔和,能一下子慑服住观众,假如她的身体比例绝对准确,那就很可能不这样诱人了。”也许安格尔的学生的说法是对的。安格尔有自己的美学信念,他不认为恪守古典法则就绝对不能革新,尽管这幅《大宫女》带有一定的虚构性,但是适当拉长女人体的线条,将古典美与写实风格,完美地结合起来,不失为对“永恒的美”的一种探索。

1824年,安格尔从意大利回国,应蒙托榜教堂之约带回一件《路易十三的誓言》的大型油画,希望以这幅画来挽回他的声誉。果然不出所料,这幅画受到官方一致好评。紧接着安格尔被选为皇家美术学院院士,自己在巴黎也设立了画室。但他企图亦步亦趋,第二年,他又完成一幅继续以拉斐尔为楷模的古典油画《圣西姆弗里昂的殉难》,希望再创辉煌,可是得到的反应是安格尔“食古不化”,受到猛烈的抨击。安格尔恼羞成怒,再返回罗马,一住就是6年。在罗马他完成两件杰作:一幅是《安条克与斯特拉托尼丝》,另一幅是《土耳其宫女与奴婢》。第一幅画讲述古代叙利亚国王安条克爱上了他的继母斯特拉托尼丝而得病的故事。画面上描述国王卧于龙床,皇后伏床痛哭,御医正在给国王诊病,而柱子一侧亭亭玉立的少妇正是前来探视国王的斯特拉托尼丝。戏剧性的矛盾冲突和精心组织的画面,特别是那令安格尔煞费苦心长达5年之久而创造的年轻美丽的继母形象,不仅画家本人为之销魂,而且也确实征服了订主,这给安格尔带来了极大的愉悦。另一幅《土耳其宫女与奴婢》,描绘的是土耳其王族宫女的闺房生活,光洁透明的女人体与室内昏暗的暖色调形成强烈的对比,室内陈设与弹琴女奴的装饰具有浓厚的东方情调。这两幅画在罗马展出,立即轰动了罗马画坛。不久,他载誉回到巴黎,法国政府为了弥补过去对他的不恭,特地为他举行了有400多人参加的盛大宴会,请他参观凡尔赛宫,从此安格尔登上了法国画坛的首席宝座。安格尔宾客盈门,弟子云集,订画者络绎不绝。此后,安格尔一直以不知疲倦的充沛热情和旺盛精力,精心描绘他那可爱的美人,以及女人的项链、戒指、手镯、毛皮椅垫和手帕等等。1862年,他取得了元老的称号。翌年,又接受了他的家乡蒙托榜市献给他的一顶金色桂冠,以表彰他在艺术上的杰出贡献。1867年死于肺炎,享年87岁。

图12-7 大宫女 安格尔 法国 91×162厘米 1814年作 巴黎卢浮宫藏

图12-8 土耳其宫女与奴婢 安格尔 法国76×105厘米 1842年作 巴尔的摩沃尔特斯美术陈列馆藏

在安格尔的创作生涯中,他的历史画确实很难叫人恭维,而他的素描、肖像以及宫女题材的创作实不愧为一代大师的作品。尽管他最不喜欢别人称他是肖像画家,但最有成就的则正是这些肖像和人体作品。

图12-9 泉 安格尔 法国 163×80厘米 1848年作 巴黎卢浮宫藏

《泉》这幅人体画是体现安格尔向往的“清高绝俗和庄严肃穆的美”的绝代佳作。这幅画约从1820年就开始酝酿,但一直到1856年,即相距36年以后才最终完成。开始画家想仿效意大利大师表现维纳斯诞生的画法,但后来不满意,以至求索了几十年的时间才大功告成。这幅画中充满青春活力,纯真无邪的少女形象,是76岁高龄的安格尔经过长期的不间断的观察而抽象出来的古典美与写实美的完美结合的典型。画面对美的恬静、抒情和纯洁性的表现,充分反映了画家终生对“永恒的美”的抽象概念的追求。因此当这幅表现少女青春活力的杰作《泉》完成之后,5个买主争执不休,有的简直向作者猛扑过来,都想占为己有,最后被一位名叫迪麦泰尔的伯爵私人购得。这位伯爵临终嘱其家人将此画赠给国家,使其成为巴黎卢浮宫内一件珍贵藏品。

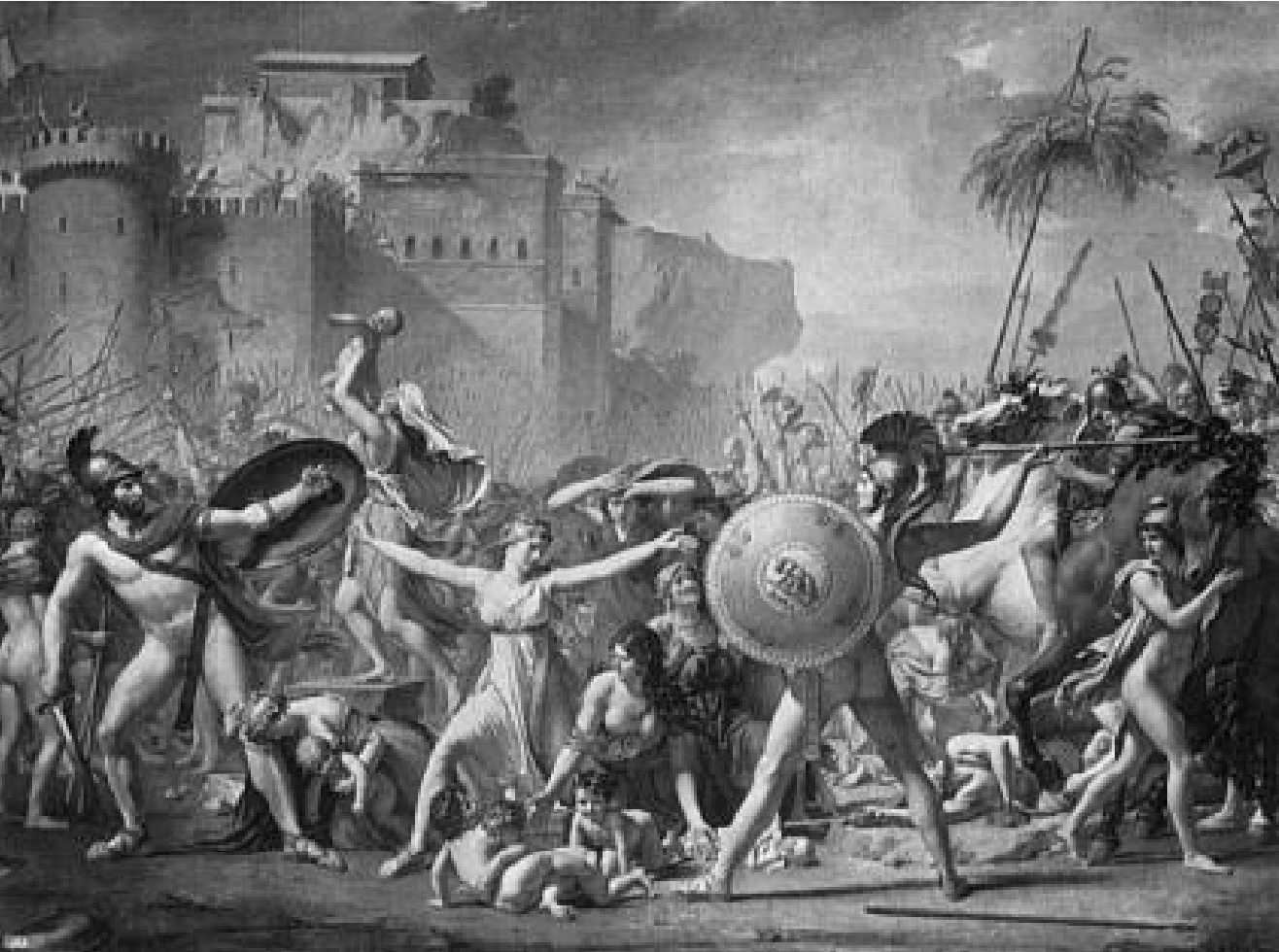

大卫特另一位弟子格罗(1771—1835)是一位徘徊于古典主义与浪漫主义之间的画家。早年,当他在展览会上看到大卫特的《荷拉斯三兄弟之誓》时激动不已,决心以大卫特为榜样,立志做一个从事历史题材创作的画家。1785年,他进大卫特画室,是大卫特5个弟子中最突出的一位,后赴意大利深造。回国后正值拿破仑执政,他获得了皇后约瑟芬的好感,通过给贵妇人画像的机会,这位艺术家把自己的艺术生命紧紧地和政治野心家的事业联系在一起。他的一些成名之作都是歌颂拿破仑的,如《拿破仑在阿尔柯桥上》、《拿破仑在罗埃战场》、《拿破仑在雅法鼠疫病院》等。特别是《拿破仑在雅法鼠疫病院》,这幅画是作者曾随军在热那亚目睹那场瘟疫的惨状而构思的,画面上一个个赤身裸体、生命无望的病人以惊愕的目光望着这位政治野心家,期望这位“常胜将军”能给他们——生命无望的鼠疫病患者,带来一线生存的希望。整个画面气氛紧张、怪异,色彩绚烂、响亮。这幅使他名扬天下的杰作成为地地道道的浪漫主义历史画。

格罗不愧为大卫特的忠诚弟子,他恪守师训,但叱咤风云的时代逼得他陷入困境不能自拔。早年曾拜倒在画坛宗师鲁本斯的脚下,鲁本斯那气势磅礴的大笔触曾使他激动不已,这时他对老师的理性风格一度产生怀疑。尔后追随拿破仑,足迹从阿尔卑斯山脚到奥地利的蒂罗尔,住进拥塞不堪的军营,参加疲于奔命的行军,目睹一幕幕悲壮的场面,他不得不把笔下的战马画成大张鼻孔,让鼻息和汗水与战场上的硝烟混为一体,不得不让战死者的身躯静卧在血染的雪地上。因为那惊心动魄的悲剧场面牵动着年轻人的心。倘若格罗能把自己那怒不可遏的举止与强有力的内在和谐,像一阵风暴一样尽情地宣泄出来,那么,浪漫主义的绘画也就一锤定音了。但是,他却犹豫不决,即使在颂扬武功的史诗般的油画中,还是借鉴了大卫特的风格:艺术结构严谨,造型坚实有力。波旁王朝复辟后,大卫特被流放,格罗成了大卫特画室的领导人,并转而为复辟王朝作颂歌。但格罗还是一如继往地恪守师训,以大卫特的理论来传授弟子。在席里柯、德拉克罗瓦纷纷举起反叛旗帜,浪漫主义艺术大潮已势不可挡之时,格罗仍然固执己见,利用自己的声望,为维护古典学派不遗余力。但是他毕竟在执拗地追求与自己本质背道而驰的自我,这种无法打碎的紧箍,使他越来越才智枯竭,以致画不出什么好作品,每次新的画展都使他的精神受到创伤。最后,这位彷徨而又认为有辱先师的画家,只好魂断塞纳河,选择了投河自杀的悲剧道路。

图12-10 拿破仑在雅法鼠疫病院 格罗 法国 532×720厘米 1804年作 巴黎卢浮宫藏

大革命初期,在大卫特的画室里共有5位后继者,除安格尔、格罗外,还有热拉尔、吉罗代和格拉内。这5个学生各有禀赋,所走的艺术道路也各不相同。

弗朗索瓦·热拉尔(1770—1837)是大卫特最喜欢的弟子之一,但他不像他的老师那样热衷于政治,而是醉心于为欧洲的名人、法兰西第一帝国和复辟王朝的显贵们绘制肖像,因而深得这些贵族的青睐,名声很大。

1810年,热拉尔与其同窗吉罗代被召为装饰约瑟芬皇后的马尔梅松堡而完成一批作品,使他声誉大增。在这之前,热拉尔已在宫廷为贵族们画一些以神话题材为主的油画。《普绪刻接受爱神的初吻》便是其中一幅。

《普绪刻接受爱神的初吻》取材于古希腊神话。表现美神阿芙罗底德的儿子厄洛斯爱上了某国王的女儿普绪刻,但阿芙罗底德却冷酷地要拆散这对恋人,后在宙斯和奥林匹斯众神们的帮助下,这对情侣才不再分离。

热拉尔在这幅画中,把一对少年男女表现得情意缠绵,光洁细嫩的裸体美令人为之感叹!尽管这幅古典主义作品素描严谨、线条流畅、构图对称均衡,但由于充满了一种浪漫主义情调,在大卫特及其大弟子格罗占权威地位的年代,还是被当时评论家们贬为末流作品。

图12-11 普绪刻接受爱神的初吻 热拉尔 法国 186×132厘米 1879年作 巴黎卢浮宫藏

吉罗代·特里奥松(1767—1824)比格罗大4岁,与格罗同年入大卫特画室。吉罗代与其师弟格罗一样,也是法国浪漫主义绘画的先驱,而且也像格罗那样谨守师训。只是在某些古典画法的形式规范上,有违师风。1806年,他画的那幅《洪水》,把《圣经》故事糅进古典主义的美的境界,从而使他的声誉一度与他的老师形成共振。大卫特还有一位弟子格拉内,与其他几位同窗相比,其艺术成就显然要相对逊色。

与大卫特同时代的古典主义画家还有皮埃尔·保罗·普吕东(1758—1823)和女画家维瑞·勒布伦(1755—1842)等。

普吕东早年是一位大革命的同情者,不论其革命热情还是艺术成就都不可与大卫特相提并论。他在拿破仑执政时期,也曾得到拿破仑的器重,绘有《约瑟芬皇后像》等。

勒布伦这位当时法国极为少见的女画家,她一生所作的大部分作品是女性肖像。她的作品把古典主义肖像传统引向现代化,突出表现的是她尽量摆脱古典传统程式,赋予更多的女性娇媚成分。如她的一幅《自画像》,就着重表现画家自己那秀美的容姿和女艺术家的风采。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。