第四节 19世纪俄罗斯其他画家

19世纪,特别是19世纪末,俄罗斯美术发展形势极为复杂,一些艺术家敏锐地感觉到过去夸大绘画的叙述性作用,会导致色彩运用上的局限,因此他们努力探索艺术中形式美的自身规律,出现了一批非常具有独特个性的画家,他们主要有弗鲁贝尔、瓦斯涅佐夫、谢洛夫、柯罗文等。

米哈依尔·阿列克德罗维奇·弗鲁贝尔(1856—1910)原是彼得堡大学的学生,1880—1884年,在彼得堡美术学院跟契斯恰柯夫学画,此后作为乌克兰美术史家普拉霍夫的助手,曾参与基辅一座古老教堂的壁画修补工作。

1889年底,迁居莫斯科。1896年弗鲁贝尔欢天喜地同自己的心上人——娜杰日达·伊万诺娃·扎别拉结了婚之后住在一位知名画家的庄园里,完成了一系列的杰作。

弗鲁贝尔的代表作主要有《恶魔》、《天鹅公主》、《潘》等。

《恶魔》(亦称《天魔》)是莱蒙托夫从15岁起就开始酝酿,直到去世那年才告完成的一首神话诗。诗篇是写一名刚愎自用的天使,不受上帝宠信,被贬黜为魔鬼。魔鬼渴望人间的幸福与爱情,但被降为魔鬼后,人间的一切对他是可望而不可及。他在愤懑之余,诱劝人们反抗上帝,使自己成了天国的仇敌。诗人把天魔描绘成了不为世间和天国所容的孤独者,处在一种无垠的寂寞之中。1890年,为纪念莱蒙托夫逝世50周年,弗鲁贝尔为诗人绘制了几十幅诗集插图,其中《恶魔》是最成功的一幅。

图11-19 恶魔 弗鲁贝尔俄罗斯 114×211厘米 1890年作 特列恰柯夫美术馆藏

这幅画以荆棘丛生的山崖后面燃烧着金色的晚霞为背景,在深红与灰蓝调子的天空映衬下点缀着神奇的结晶体般色彩微妙的花朵,年轻的巨大“恶魔”冥冥沉思的眼中闪耀着霞光。他在长途跋涉之后坐下小憩,他为了作新的努力和选择正确的道路而作的苦苦思索使他倍感疲倦。赤裸的上身肌肉强健,结实的双手紧握在一起,手指仿佛凝结住了。巨人皱眉蹙额,痛苦地咬紧嘴唇,这是一个刚强和软弱、意志坚定和优柔寡断的结合体,充满了思绪万千的烦躁和梦想难以实现的痛苦。画中那有棱角的巨大花瓣闪烁着冰冷晶莹的淡紫色光芒。在这令人窒息的深红色的昏暗气氛中,青年人的蓝色衣服特别突出,蓝色在这儿是希望的象征。

弗鲁贝尔的这幅画以冷暖色调的奇妙配合独步画坛。这种色调使人想起天然矿石或人迹罕至的山岩里神秘的晶洞,暖暖的深红、鲜红、紫、金紫的色调仿佛描绘出某个行星般的新世界。为了与这些色调对照、对比,加入了冷冷的灰色、浅灰色、蓝灰色,突出了虚幻性。画家青年时代潜心于矿物学的研究,长久地研究宝石晶面的闪光,这些研究不是徒劳无益的。这幅色彩神秘的巨制仿佛一块闪闪发光的深红玉璧。画家期望塑造出宏伟庄严的形象来唤醒观者的心灵,这一愿望完全实现了。

弗鲁贝尔和另一幅作品《潘》(牲畜之神)作于1899年。画面上水波粼粼的小溪映着傍晚天空的青光,在浓郁的暮色中,黑色栅栏一般的莽林后面,冉冉升起一轮绯红色的新月。白桦树在窃窃私语,大自然显得静悄悄的,潘神的眼睛像泉水那样清澈明亮。在覆盖着画面的玻璃罩上反映着几十双年轻人的眼睛,这些眼睛入神地端详着这位充满童心的老人,似乎他就要吹奏起芦笛来了。这幅画为我们展示了一个任凭幻想驰骋的广阔天地。弗鲁贝尔那充满神秘感的艺术深深打动着人们的心灵,在那赤日炎炎的7月,弗鲁贝尔的展览大厅里挤满了人,他们看着,默默地思考着……

但是弗鲁贝尔创作生涯的可怕结局终于来临了,1902年,他再度创作《恶魔》时已预感到不可避免的终点临近了。他集中全部精力,许多次重画这幅大油画。当时的人们记得,当这幅画已在“艺术世界”的展览会上展出时,弗鲁贝尔每天早晨还在这幅画前加工。这幅画就是《被打翻的恶魔》,这幅画与1890年的《恶魔》相比发生了巨大的变化。总共不过12年光景,那位血气方刚、浑身是劲的小伙子,现在已变成一副备受折磨、狼狈不堪的模样,但在恶魔的眼睛里还保持着当年的那种忧郁和洞察力,他紧锁双眉,深深的皱纹刻在额头上。

恶魔从高空跌落下来,翅膀松弛地张开,双手因极度的痛苦而弯曲。假如说在早期的画上我们感觉到混沌初开,充满希望,那么被打翻的恶魔却蒙上了崩溃的阴影。无论是丰富的色彩还是图案装饰都掩饰不住这个被摧毁的个性的悲剧。

1905年,弗鲁贝尔创作了一幅名为《音乐会后》的杰作,画的是他的妻子扎别拉的肖像,肖像显得很可爱,但画面却充满一种凄惨的情调,画家似乎快要与自己的亲人诀别。1910年,这位俄罗斯美丽的歌手,在被扭曲的个性与病魔缠身中,终于随着恶魔而去,他离开了这个世界……

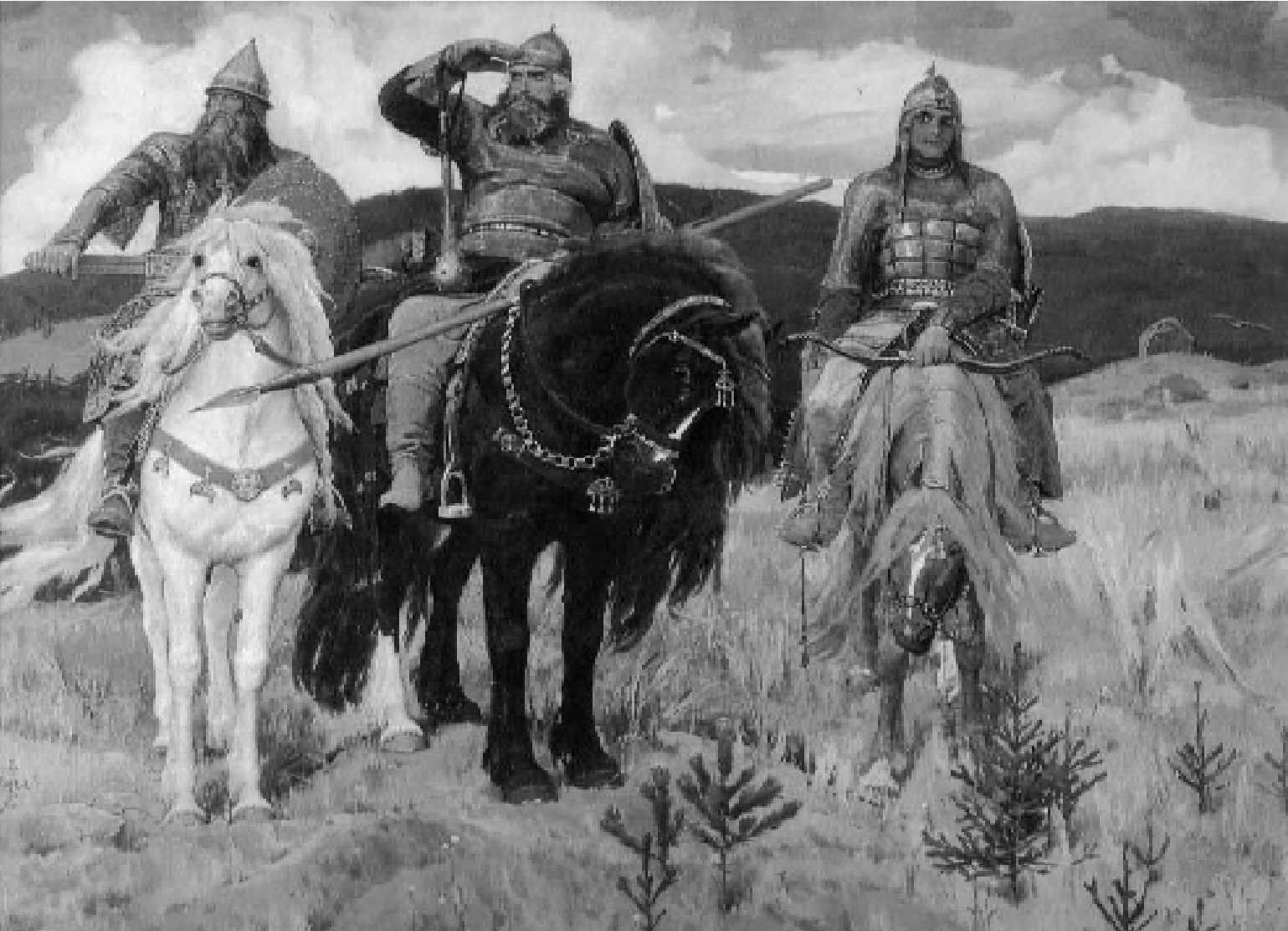

维克多·米哈依洛维奇·瓦斯涅佐夫(1848—1926)是俄国绘画史上占有特殊地位的一位画家,巡回画派成员之一。他喜欢以俄罗斯民间传说中的英雄人物,或史诗和民歌中传颂的人物为主题。《三勇士》就是他的代表作之一,这幅画描绘俄罗斯家喻户晓的三个传说中的民族英雄。他们分别是:伊利亚·穆洛密茨、道布里尼亚·尼基茨契和阿谬沙·波波维奇。三位勇士是保卫祖国的英雄,因此画面上表现三勇士骑在三匹高头大马上,眺望四方,显示了他们的警觉、坚定和大无畏的英雄气概。

瓦斯涅佐夫生于维亚特省乌尔松县罗皮雅尔村一个神父家庭。早年曾在维亚特的教会学校学习,教会学校的教育和家庭的宗法式生活方式,促使他从小就对古老的风俗产生了浓厚的感情。1867年,瓦斯涅佐夫来到彼得堡,在克拉姆斯柯依领导的美术学校学习了一年,1868年进入彼得堡美术学院。在结识列宾、安托柯尔斯基与评论家斯塔索夫的同时,受到了他们进步的民主思想与写实主义绘画原则的熏陶。1875年,瓦斯涅佐夫离开美术学院,开始在各大博物馆和画廊从事古画临摹和研究。例如有一幅罗马教皇英诺森十世的头部素描,便是从委拉斯凯兹所画的肖像临摹下来的。1876年,瓦斯涅佐夫画了一幅油画《从一所住宅到另一所住宅》,曾在第五届巡回展览会展出,博得普遍称赞。他非常关注彼得堡城市贫民的生活状况。画中描绘一对无家可归的、贫苦不堪的老年夫妇流落在街头的情景,冬天的景色一片凄凉。1878年,瓦斯涅佐夫迁居莫斯科,这类风俗画就很少画了,而是转向俄罗斯的传说与民间故事,并且他以后的创作几乎全部采用这样的题材。除《三勇士》外,他的代表作品还有《大战之后》、《阿寥努什卡》、《伊凡王子骑大灰狼》等。

从19世纪80年代下半期开始,瓦斯涅佐夫的创作开始出现了反现实主义的倾向,这种倾向的产生是由于他对周围的现实感到不满,情绪低落,便企图从宗教中寻求慰藉。他此时开始替基辅弗拉基米尔大教堂绘制壁画。在宗教画中他运用神秘的象征主义手法,来寄托自己焦躁不安的疑问和感情。尽管这些作品具有一定的美学价值,但已失去早期那蓬勃的生气与真实的感情,“三勇士”的英雄气概已荡然无存了。

瓦伦丁·阿列山德罗维奇·谢洛夫(1865—1911)是俄罗斯画坛上的神童,他9岁开始跟列宾学画,后考入彼得堡皇家美术学院,并在该院得到了名师契斯恰可夫的素描学派的严格训练。15岁时,随列宾前往查波罗什,学习如何去体验生活,掌握观察生活形象的本领。22岁时就创作了成名之作《少女与桃》。

(www.zuozong.com)

图11-20 三勇士 瓦斯涅佐夫 俄罗斯 295.3×446厘米 1898年作 特列恰柯夫美术馆藏

创作这幅画时,谢洛夫已经常出入于当时俄国进步与民主文化人聚会地阿勃拉姆采夫庄园,该庄园的主人马蒙托夫是一位富有的知名人士,进步艺术的保护人,这幅画中的主人公正是这位庄园主马蒙托夫的女儿薇拉。画家运用传统的艺术语言,但在构图与色彩上都有所创新。画中柔和的阳光洒在窗明几净的室内,少女姿态文静,少女与桃相映生辉,作品构图流畅潇洒,色彩透明,用笔灵活,毫无传统画法的拘谨,寥寥数笔把人物与室内陈设处理得极其和谐,使少女充满了一种天真与活力。这种简洁的表现,对苏联的油画产生了很大影响。

1911年夏,谢洛夫参加世界博览会俄国画展,尔后随俄国芭蕾舞团去伦敦,为该团绘制布景。秋季回国后,又和友人去高加索画画,回莫斯科时即感心脏不适,不久即离开人世,年仅46岁。

谢洛夫是新旧世纪交替时期俄国杰出的画家,从19世纪90年代末开始,谢洛夫对出现在俄国画坛的反传统艺术产生了极大兴趣,并且在有关线条美、色彩韵律等绘画形式方面进行实验性探索,例如作于1910年的《伊达·鲁宾斯坦像》即属于突破原有风格的作品。伊达·鲁宾斯坦是俄国舞蹈演员,她1910年赴法国巴黎演出戏剧《埃及之夜》大获成功。谢洛夫在塑造这位轰动一时的女演员形象时,除人物脸部保持较写实的画法外,其他部分则采用概括、夸张的造型处理方法,使作品具有一种现代派绘画效果。以往苏联学术界片面提倡现实主义艺术,因而偏重肯定谢洛夫现实主义创作的成就,对他后来的追求的创作效果未给予相应的关注。

谢洛夫的作品还有:《彼得二世和伊丽莎白公主巡猎》、《克里米的鞑靼乡村》、《在河边的柯罗文》以及《莫洛卓夫肖像》等。

19世纪末至20世纪初与谢洛夫同时代的俄国画家还有柯罗文、阿尔希波夫、涅斯捷罗夫、索莫夫、穆萨托夫、库斯托季耶夫等。

塞尔盖·阿列克赛叶维奇·柯罗文与其弟康士坦丁·阿列克塞叶维奇·柯罗文是俄国有名的“柯罗文”画家。塞·柯罗文比较遵守巡回画派创作原则,而这位胞弟康·柯罗文(1861—1939)则被称为“俄国的印象派”画家。他生于莫斯科,早年在莫斯科绘画雕塑建筑学校学习,师从彼罗夫和萨甫拉索夫。在毕业以后的创作中,比较注重表现外光等形式要素。《春天的歌》是柯罗文的早期作品,它集风景、风俗题材于一体,作品意境悠远抒情,引人幻想。他的代表作主要有《柳芭·多奇科娃像》、《西班牙姑娘》等。在舞台美术领域,康·柯罗文也取得了杰出成就,他任职莫斯科大剧院、马蒙托夫歌剧院期间为柴科夫斯基的舞剧《天鹅湖》、格林卡的歌剧《卢丝与柳德米拉》等著名剧目设计制作布景,为俄国表演艺术在欧洲舞台的成功发挥了重要作用。1923年康·柯罗文移居法国。

阿勃拉姆·叶菲莫维奇·阿尔希波夫(1862—1910)是后期巡回画派代表之一。他的艺术在继承现实主义美术传统的基础上丰富了艺术表现的形式,与康·柯罗文一样,被冠以“俄罗斯印象派画家”称号。阿尔希波夫出身于农民家庭,1877年进入莫斯科绘画雕塑建筑学校学习,后又转入彼得堡皇家美术学院。他受到民主主义美学思想的影响,主要创作表现俄国农民及城市贫民的生活,代表作品有《奥卡河上》、《归途》、《洗衣妇》等。1892年,阿尔希波夫成为莫斯科绘画雕塑建筑学校教授。十月革命以后,阿尔希波夫热情创作反映新时代生活的作品,对苏联早期美术创作产生过示范作用。

图11-21 少女与桃 谢洛夫 俄罗斯 92×85厘米 1887年作 特列恰柯夫美术馆藏

米哈伊尔·瓦西里耶维奇·涅斯捷罗夫(1862—1942)的艺术生涯贯穿俄罗斯和苏联两个时代。在俄罗斯时代,他的艺术创作同弗鲁贝尔的情况有些相似,即在作品中流露出世纪末一些俄国知识分子忧郁苦闷的心境。涅斯捷罗夫1877年就读于莫斯科绘画雕塑建筑学校,1880年转读彼得堡皇家美术学院。他的早期创作比较接近巡回画派的风格,然而使其成名的则是80年代末期一些表达宗教理念的作品。这些作品还为他赢得了一笔数目可观的资金,使其有条件前往法国、意大利游历。此后,涅斯捷罗夫继续从事宗教题材的创作,代表作品有《削发仪式》等。他的作品表现的是宗教信徒超脱现实的精神生活,画面中的人物沉浸于庄严、神秘的宗教情绪之中。20世纪初,涅斯捷罗夫一度参与“艺术世界”的活动,不久因艺术思想的分歧退出。在苏联时代,涅斯捷罗夫的肖像画成就得到肯定,他为许多苏联名人画像,作于1935年的《巴甫洛夫像》使他荣获了苏联国家奖。

康斯坦丁·安德列维奇·索莫夫是“艺术世界”的主要代表画家。他曾就读于彼得堡美术学院,著名画家列宾对他进行过专业指导,但是索莫夫显然无意继承现实主义绘画传统,而成为倡导艺术复古、追求绘画形式效果的画家。《蓝衣妇人》一画体现了索莫夫利用艺术“回忆过去时代”的观念。被画者是索莫夫的女友、因肺病夭折的女画家马尔蒂诺娃。画中人物身穿流行于18世纪的服装,姿态典雅,背景是法国风格的庭院,其间隐约可见穿戴旧时代装束的人物,这一切使得作品笼罩着时光久远的氛围。索莫夫同“艺术世界”的大部分成员一样,对19世纪末的俄国现实生活感到失望,在他们看来,美的东西产生在18世纪,诸如法国宫廷式的生活方式和艺术品位。所以,他们更多的是借助历史题材的创作来抒发自己的思想感情。

俄国世纪之交的美术形势以风格多元化为特点,其中起影响作用的因素不仅有“艺术世界”这样的文艺团体,也有独具创新精神的个体画家,维克多·埃尔彼蒂弗罗维奇·鲍里索夫·穆萨托夫的情况即是如此。由于某种原因他未被“艺术世界”认同,但他的艺术境界却与“艺术世界”追求的东西相去甚远。1890年后他分别在莫斯科绘画雕塑建筑学校和彼得堡皇家美术学院学习。1859年赴巴黎深造,法国画家夏凡纳的艺术给这位俄国青年画家留下深刻印象。后来他的作品形成了以画面宁静虚幻、情调孤寂伤感为特点的风格。

鲍里斯·米哈依洛维奇·库斯托季耶夫毕业于彼得堡皇家美术学院,曾一度协助画家列宾工作。他有较扎实的绘画基本功,一般说来,他对现实题材是很感兴趣的,但是他采用了一种民间化的艺术语言,这使他的作品别具一格。1910年库斯托季耶夫加入“艺术世界”,当该派画家致力于用“西化”的艺术语言创作怀旧作品时,他却用民间风俗画的画法,选择“以往的俄罗斯”、“外省小市民的俄罗斯”这一类题材,创作出大量表现市井生活内容的作品。《喝茶》一画所绘的人物体形肥硕,但耐人寻味的是他对衬托人物的背景内容作了尽可能丰富的处理,好像借此影射人对物质世界的占有欲。库斯托季耶夫的作品大都具有风趣、滑稽的漫画效果。十月革命后,他积极创作革命题材作品,艺术才能继续得以发挥,并成为苏联时代为数有限的受到肯定的“形式主义”画家之一。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。