尼德兰文艺复兴时期的雕刻艺术,是继承哥特式传统的建筑物的附属品,知名的雕塑家也不如画家多。14世纪的克劳斯·斯留特尔是其中的佼佼者。

克劳斯·斯留特尔出生于哈勒姆。他的艺术主要为腓力普二世所重用,成为大公的首席雕刻师,曾为大公制作过陵墓中的大公夫妇像。当时王公的墓葬讲究制作大理石雕像,极尽豪华。如这一座陵墓,除大公夫妇雕像外,还制了40个送葬的人物行列像,每个像都有41厘米高,神形各异,十分壮观,显示了斯留特尔的高度写实的凿造功力。

罗伯特·康宾作为尼德兰14世纪后半叶的宗教画家,与凡·艾克兄弟同噪于画坛。关于他的生平人们知道得很少,只知他生于1375或1379年的法隆西纳,后来在图尔内(今比利时境内)获得“佛兰芒画师”称号。佛兰芒为今比利时北部地区,所谓“佛兰芒画师”主要是指以扬·凡·艾克为榜样的画家的诨号,康宾即为其中之一。康宾自1406年起,以擅长祭坛画闻名于各地。康宾的绘画风格接近于凡·艾克,而人物形象,特别在细节刻画上,比凡·艾克更细腻,有时画上的各种微小道具被描绘得极其精细。

罗伯特·康宾有不少弟子,如罗吉尔·凡·德·威登,在当时几乎可与凡·艾克相匹敌。不仅如此,他在宗教画上,突破了长期受泛神论影响所形成的桎梏,进一步去揭示人物的真实精神,为尼德兰绘画的现实主义开拓了新的路子。

凡·德·威登(原名罗吉莱特·德拉·帕斯图尔)出生于1399(或1400)年。1432年,在土耳其获得画师称号,1435年迁居布鲁塞尔,从此跃居为官方的画家。1449年后到意大利,1464年病逝于布鲁塞尔。威登的早期绘画所遵循的仍是康宾所探索的道路,即非常注重人物的环境细节描写,然在肖像刻画上,他比别人更加深刻些,威登留下的许多肖像画足以证明这一点。如他的作品《妇女肖像》,表现青年修女表情淡漠,气质冷凝,造型上更多发挥的是素描调子。在威登笔下的肖像几乎都是静止不动的,人与时空始终被割裂开。少妇腰间系着的镀金带扣的腰带,出人意料地打破了形象的明净感,使红色块与修女的头巾构成强烈的对比。如果说凡·德·威登的肖像色彩不够饱满,那么其在形象色彩节奏感上的处理则是耐人寻味的。

图8-1 妇女肖像 罗吉尔·凡·德·威登 尼德兰

尼德兰的文艺复兴较意大利迟一些,其发展过程也较缓慢,这是由尼德兰的地理与政治环境所决定的。尼德兰的封建主义思想根深蒂固,旧习俗和宗教观念深入人心。尼德兰先后受法国布甘地公国统治和西班牙武装势力的控制,人民的反封建与反异族压迫的斗争往往遭到血腥的镇压,而内部新旧力量的对立与形势的复杂性,使这种斗争更带有持久性,由此决定了尼德兰在15到16世纪时期文化艺术发展的曲折与缓慢。15世纪时,尼德兰也受到意大利进步文化的冲击,资本主义生产关系已经形成,然而艺术的发展,仍旧受到中世纪世界观的束缚,它与正在形成的人文主义世界观发生着剧烈的矛盾。

作为15世纪尼德兰美术的标志性作品,乃是凡·艾克兄弟的《根特祭坛画》。这幅出现在尼德兰文艺复兴初期的艺术巨制,具有一种里程碑的意义。所谓凡·艾克兄弟即胡伯特·凡·艾克和扬·凡·艾克兄弟两人。

1415年,根特市长约多库斯·威德的邀向凡·艾克兄弟定制一件大型教堂屏风画,即《根特祭坛画》。胡伯特·凡·艾克与其弟扬·凡·艾克从这一年开始合作,1426年哥哥胡伯特·凡·艾克去世,由其弟一人画至1432年完成,历时18年。祭坛画全部完成后,共有20个画面,是当时最负盛名的一件教堂艺术品,善男信女都想走进根特市圣巴伏教堂,对这一尼德兰民间传统的细密画之集大成一睹为快。所谓祭坛画,乃是置放在教堂圣坛的前面,形似屏风,其实比屏风还大,木板组成,由内外共20个画面构成一种折叠式画障。这套组画在平时,由于祭坛两翼合拢着,只能看到它的外侧,外侧的画分为上中下3层。上层画的是预告耶稣降生的男女先知共4个,分隔在屏风的弧形顶部。中间一层画着传统题材《受胎告知》,在这一层,空间比较宽敞,报知喜讯的天使与满怀激情的玛利亚,被分别安排在4幅的两端。中间描绘着空阔的房间,除了窗台、壁龛以外,没有什么陈设。光线从窗外射入,环境极其单纯,透视感极强。似乎为了强调玛利亚的圣洁,细节处理得很简约。中间的窗台露出城市的景色,给人以当代人的起居生活的印象。洗脸盆与挂着的洗脸巾被描绘得细致入微,甚至边壁龛内一物件的高光都被丝毫无遗地描绘出来。在天使与玛利亚的画面背后还有依稀可辨的花格窗棂、书本等细节,天使背后的阴影非常写实,显示了风俗画的特色。下层是4个画面,中间两尊雕像为施洗约翰与使徒约翰;两边是供养人约多库斯·威德和他的妻子伊丽莎白·布柳特,他们都占满画面。供养人跪着,作为祭坛画的捐献人,表示对基督的虔诚。这两幅跪者像具有肖像特征,形象神态逼真,结构严实。中间两尊雕像的摹绘,则运用了高度熟练的素描技能,画在神龛里几可与雕像乱真,可以看出这两位画家在造型写实能力上的造诣,这也是尼德兰文艺复兴时期的绘画水平的一个重要标志。

当祭坛屏风在管风琴庄严的圣乐声中徐徐展开时,内面的全部画面则更显得光辉夺目,令人神往。一幅幅光彩熠熠的彩画,使人眼花缭乱。随着圣曲的悠扬节奏突然显现时,会把信徒的感情升华到一个神化的境界,从中获得了强烈的美的感受。

这12幅画面的中央一面,分上下两层:上层3幅画着上帝、圣母与施洗约翰。正中的上帝是这3幅画的核心,他比周围其他人物都要魁梧:上帝正襟危坐,双目直视,毫无表情,这是一种画“上帝”的公式,人们已习惯了这种最高形象的木讷感。他左手持权杖,右手微举为祝福的仪式。但上帝身上那件镶金大红袍却被画得极有生气。在这一层,以这一尊偶像为中心,庄严地摆开了圣秩的阵势。左右两侧的圣母与施洗约翰,形象比较潇洒自如,色彩也很饱满,人物虽相对而坐着,但姿势丝毫不显得局促。

在中央下层的一幅是《羔羊的颂赞》,它也是整个组画的核心,是一幅最富戏剧性的横幅的宗教传说场面。

图8-2 羔羊的颂赞 胡伯特·凡·爱 杨·凡·爱克 尼德兰 137×242.3厘米

这一题材取自《圣经·启示录》第7章第9、10两节,圣经上这样写道:约翰到了天上,见一宝座,宝座上放着一本圣书,书上有7道印封着。约翰想读它,但无法揭开这7道印封。正在发愁之际,宝座上出现一只被伤害过的羔羊(象征以色列人在世上受难)。羔羊有七角七眼(象征耶和华有7个灵)。羔羊拿起圣书,周围一长老对约翰说:唯有它可以揭开7道印封。画家对此充满神秘色彩的场景,更多地赋予了对自然与生灵的热情赞颂。画面中央的祭台上站着一只雪白的羊,它的胸部流出的鲜血注入一酒杯之中,祭台四周有4群人,分别是长老、先知、圣女和圣徒。正对祭台的是一口井,象征着生命之泉。背景是耶路撒冷。作品中风景部分尤为突出,花草树木,山丘岩石,描绘入微,画面开阔,色彩鲜艳,评论家认为这是15世纪欧洲最出色的风景画之一。

扬·凡·艾克(1390—1441)是尼德兰文艺复兴的先驱者,出生于荷兰靠近德国的边境小城马塞克。曾在宫廷内任侍从和画师,曾出使国外,执行外交使命。1328年,凡·艾克赴葡萄牙为国王女儿依莎贝拉画像,以供荷兰公爵菲利蒲相亲之用,因而受到公爵的宠爱。1432年,他定居于以出产优质绒而闻名的贸易集散地布鲁日,直到去世。布鲁日现属法国,在这个城市长期耳闻目睹,使扬·凡·艾克对那些商业贵族特别是那些呢绒商们的生活方式、审美心态、人生理想了解得一清二楚。对物质的关注和对宗教的虔诚启发着艺术家创造了一种象征写实主义艺术。《阿尔诺芬尼夫妇像》就是扬·凡·艾克在这一艺术思想启示下创造出来的一幅心理肖像画。关于绘画的象征意义,从罗伯特·康宾开始就有所体现,在康宾的画中,每件物体都具有象征性,如玫瑰花象征圣女的慈悲,紫罗兰象征谦和,百合花象征贞洁,水壶、毛巾象征干净容器和圣水等。《阿尔诺芬尼夫妇像》也是如此,所有描绘的对象都具有象征意义,新娘头戴白毛巾象征纯洁,挺着大肚子象征圣母玛利亚,因为玛利亚就是未婚先孕生下耶稣的。新娘新郎手牵手表示相亲相爱。新娘另一只手放在胸前,这是暗示她和腹中的圣婴一起在向人们祝福。还有画中的圆镜象征天国,吊灯代表圣光,小狗比喻忠诚。这些象征性艺术语言把宗教思想融在世俗观念中,婚姻美满、夫敬妇爱、贞洁平和、相亲相爱。一对新人的服饰极其讲究,全是上等毛料制成的,柔软挺滑。室内的陈设也十分豪华,特别是那盏吊灯,刻画之精微,即使现代摄影也望尘莫及。这些都表明富有的市民对物质财富的极大关注,把宗教信仰和对物质的关注结合起来,以满足这些商业贵族们的审美需要,应该说是这幅画巧妙构思的主要出发点。(www.zuozong.com)

图8-3 阿尔诺芬尼夫妇像扬·凡·艾克 尼德兰

在欧洲绘画史上,凡·艾克还有一项特殊贡献,就是他是欧洲真正所谓油画的创始人。因为他第一个使用松脂或乳剂作为调色涂料,还使用快干油,所绘油画只要一夜就可干燥,而且色泽经久不变,并能防潮。

尼德兰另一位重要画家勃鲁盖尔,因其绘画常以尼德兰乡村山寨中农夫村妇为题,故有“农民勃鲁盖尔”之称。其实勃鲁盖尔是一位很有学问的人,曾和尼德兰人文主义学者奥尔吉黎乌斯交往甚密,是一位具有新思想、反封建的著名画家。

老彼得·勃鲁盖尔(1515—1569)生于今荷兰南部布列达附近勃鲁盖尔村。据说他第一个老师是一位长于画彩色玻璃宗教画的木刻家,勃鲁盖尔大部分时间是在安特卫普度过的,是著名的科学出版商普朗坦和人文主义奥尔吉黎乌斯知识圈子里的重要成员,曾游历法兰西、罗马、意大利等国。1563年他与第一个老师的女儿结婚,后回到老家勃鲁盖尔村,一直到42岁去世。由于他出身于贫苦农民家庭,常年与农民为伍,特别熟悉下层人民的生活,因此在《农民的舞蹈》、《婚礼的聚餐》等作品中,对农民的服饰、举止和表情的描绘极其真实生动,既表现了这些人的愚昧和粗俗,又对他们的朴实纯真抱以极大的欣赏和同情。

其实勃鲁盖尔的画题并非仅限于此,《圣经》和寓言也是他非常感兴趣的题材。如《巴别塔》、《尼德兰谬语》、《伯利恒的户口调查》、《盲人》等,就属于这类题材。

《巴别塔》源于《旧约·创世记》。诺亚在洪水之后于两河流域定居下来,从事生产,繁衍后代,由于人丁兴旺、人口稠密,很快发展为很多城镇,为防水患,决定建造一座通天塔,以便洪水来临时,全城的人可以住进塔中。结果此事被上帝获悉,上帝大怒,如果让塔建成,人不就可以上天了吗?于是令建塔的人彼此语言不通,这样他们就无法通话而无法建塔。画面中心巴别塔拔地而起,几缕彩云拦腰截去塔顶,临海滩处还停靠几艘船只。近处还有密集的房屋和零落的人群,更显示了塔的宏伟高大。这幅画说明了天意不可违,巴别塔建立在人类的狂妄之上,所以注定要倾倒。勃鲁盖尔总是置寓意于画外,让人们从反面去思考。

图8-4 盲人 勃鲁盖尔 尼德兰 86×168厘米 1568年作 那不勒斯国立博物馆藏

《盲人》是根据一句格言“瞎子挽瞎子,一起倒霉”所绘制,完成于1568年。当时尼德兰爆发了一场反西班牙统治的民族独立斗争,参加者达数万人,后遭敌人疯狂镇压,独立运动导致失败。这幅画表现了画家对于人民运动中的盲目现象感到无比忧虑。画面上一共有6个盲人,他们彼此搭肩前进,但由于第一个引路人掉进了沟里,跟在后面的一个瞎子便失去了平衡,后面的盲人继续跟着第一个带路人往前走,其命运也就可想而知了。因此这幅画的含意极其深刻。据说勃鲁盖尔一生画了许多这一类批判性很强的作品,但在他临死前销毁了不少这一类作品,怕其家人受牵连。

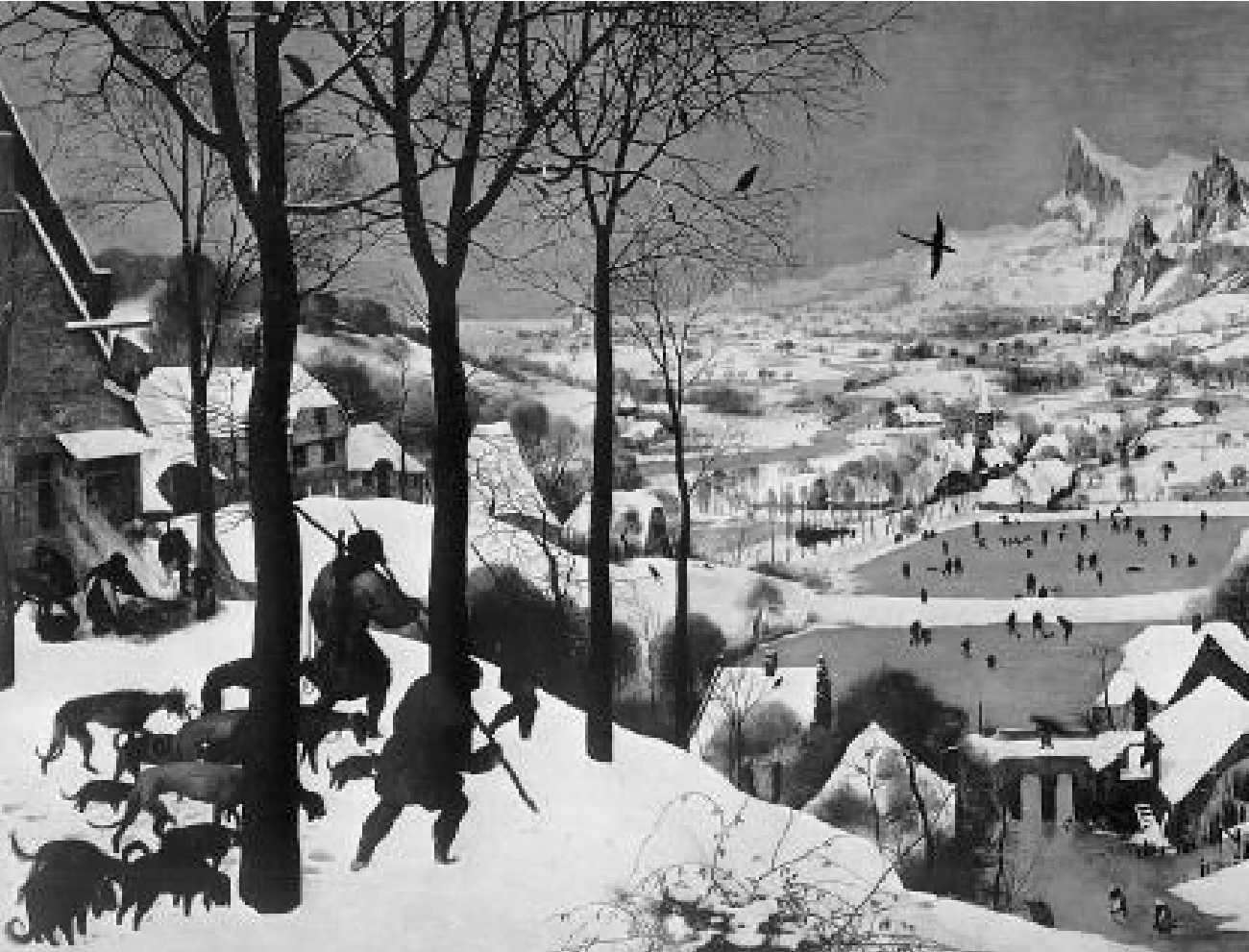

勃鲁盖尔还画了不少描绘农村景色的田园式风景画,抒发了画家对农村生活的深情厚意,《雪中猎人》就是其中精彩的一幅。这幅画表现大雪时节农村的狩猎生活,大地白雪皑皑,背景是山峦、河流、村舍,几个猎人带着一群猎犬从山冈上下来,人物、猎犬和近处的树干呈现剪影式样。“始终把积极活动着的人物形象插入风景画中”,从而形成他的风景画与众不同的个性风格。

《伯利恒的户口调查》是一幅主题画,表面上看取自《圣经》故事,但实际是在借题发挥,用以揭露西班牙军队对尼德兰人民的反动统治。入侵的西班牙军队肆意在农村掠夺和屠杀无辜,这种野蛮行为激起了画家的无比愤慨,但公开斗争只能招致杀身之祸,通过艺术手段,借用《圣经》故事,是他可以做到的一种斗争形式,这也说明了勃普盖尔是一位具有强烈责任感和正义感的人民画家。

从14—16世纪,尼德兰画家还有凡·德·威登、彼得鲁斯·克里斯图斯、凡·德·古斯、汉斯·梅姆林、托特·辛特·扬斯以及赫罗尼姆斯·包西等人。其中包西是15世纪末继凡·艾克兄弟之后,尼德兰一位极其独特的画家。此人专画怪诞离奇的风俗画,所绘形象之诡异,情节之诙谐,隐喻之高深,当今的画坛还议论不休。此人受当时尼德兰著名人文主义思想家伊拉斯谟进步思想的影响较深,在反异族侵略与反封建斗争中,表现了自己反抗性的一面,他那寓言般的幻景画,过去一直被人看成是逗人取乐的“魔幻画”而未予重视。但近年来学者们的研究成果改变了上述看法,认为这些画虽然具有地方的宗教画遗风,是从中世纪传袭下来的,但也不都是民间画风的变种,有着象征性的哲学含义。那些光怪陆离的形象,正是曲折地反映社会心理的一种世态写照。后来的许多新流派绘画都从他的荒诞不经的绘画中受到了启发。包西的代表作品主要有《乐园》、《圣安东尼的诱惑》等。

图8-5 雪中猎人 勃鲁盖尔 尼德兰 117×163厘米 约1565年作 维也纳美术史博物馆藏

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。