光在物理学领域的基本概念,即物理属性,大致可以在以下七个方面反映出来,即:色温、照度、亮度、显色性、眩光、阴影、稳定性。这些都是影响照明质量的关键性要素。正确地认识并处理好这些要素之间的关系,是取得舒适、理想光环境的必要条件。

一、色温

在认知色温这一概念前,我们需要先了解光色的含义。

在物理学中将能引起视觉的电磁波称作光。以太阳作为光源,辐射的可见电磁波,我们叫它自然光。以各类电器设备作为光源,辐射的可见电磁波,我们叫它为人造光。

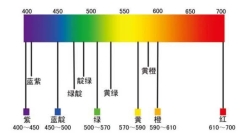

宇宙中的各种电磁波(即光波)的波长,有的长,有的短。波长大于7 0 0 n m的,有红外线、连续波、电流等,波长小于40 0 n m的,有紫外线、X线等,这些都是人眼在未采用仪器的情况下,无法看到的不可视光线。人的肉眼能看到的可视光谱是各种不同光波的色彩。如波长在78 0~610 n m之间的光波,眼睛感觉到它是红色;波长在610~59 0 n m之间的光波,感觉到它是橙色;波长在590~570 n m,感觉到它是黄色;波长在570~50 0 n m,感觉它是绿色;波长在50 0~450n m,感觉到它是蓝靛色;波长在4 50~38 0n m,感觉到它是紫色。这就是说,我们平时见到的自然光是指约7 8 0~38 0 n m之间的光波。图1-1为可视光谱示意图。

图1-1 可视光谱示意图(单位:nm)

光色也称为色光,就是指光的颜色。世界上的各类物体,对不同的光波有不同的吸收或反射能力。如果仅能反射红色光波,而吸收其他光波,这个物体即呈红色;如果能吸收所有光波,这个物体就是黑色。事实上一个物体要吸收或反射全部光波是不可能的,而色光确是由所含光波的波长决定的。色光给人的感觉,很大程度决定于光源的色温。

了解光源的色温有什么意义呢?科学家曾做一个实验,将一个黑体(标准体)加热,温度升高至某一程度时,黑体的颜色会从深红色逐渐变为浅红色→橙黄色→白色→蓝白色→蓝色。利用这一光色变化的特性,物理学中提出当某一光源的光色与黑体的光色相同时,此时黑体的热力学温度就称为该光源的色温。

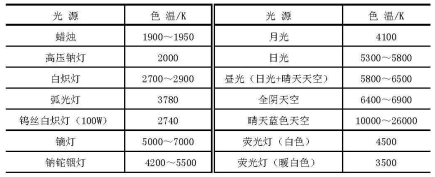

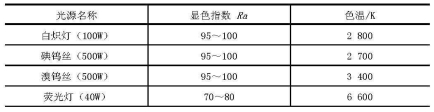

光源的色温单位用K表示。光源的色温在3300K以下时,光色开始有偏红的现象,给人带来温暖的感觉,这时称暖色;色温在3300K与5300K之间称中间色;色温在5300K以上时光色偏向蓝色,给人带来清凉的感觉,这时称冷色。光源的色温一般在产品目录中可以知道,设计人员应该按照设计的要求,选择合适色温的光源作为自己的设计依据。表1-1是部分光源的色温。

表1-1 部分光源的色温

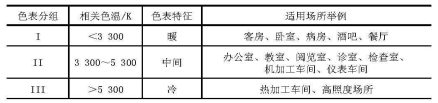

光源色温不同,给人的感觉就不同。低色温温有暖的感觉,高色温有冷的感觉。红色光和橙色光使人联想到火,白光和蓝光使人联想到水。国际照明协会(CIE)把灯的表现力,即色表分成三类,见表1-2。其中第Ⅰ类暖色调适用于居住类场所,如住宅、旅馆、饭店,以及特殊作业或寒冷气候条件;第II类中间色调在工作场所应用最为广泛;第Ⅲ类冷色调适用于高照度场所、特殊作业或温暖气候条件下。

表1-2 光源色表分组

二、照度

在理解照度的含义前,我们需要知道一个概念,即光通量。人的眼睛对不同波长的电磁波,在相同的辐射量时,会有不同的明暗感觉。这是人的种视觉特性,以光通量作为基准单位来衡量,符号是φ,单位是1 m(流明)。光通量可以从光源的产品目录中得到,其量值取决于灯具使用的光源。

照度是指物体单位面积上所含的光通量,即被照物体在单位面积上被光照射的能量,即光照度,符号是E,单位是勒克斯(l x),1l x=11m/m 2。

照度是决定被照物体明亮程度的间接指标。在一定范围照度增加,可使视觉功能提高。合适的照度,有利于保护视力和提高工作与学习效率。在确定被照环境所需照度的大小时,必须考虑到被观察物体的大小尺寸,以及它与背景亮度的对比程度,才能提出均匀合理的照度,保证视觉的基本要求,见图1-2。

图1-2 合理的控制照度,使人感到舒适

德国照明协会曾经组织科学家做过一个试验,证明在室内小学生桌上的照度从9 0 l x提高到50 0 1x时,小学生的记忆力约提高15%,逻辑推理能力约提高10%,快速正确计算能力约提高5%。可见照度不足,不但会影响视力导致近视,而且也会使记忆力下降、思考能力降低,不利于提高工作效率,有时甚至会出现安全事故。当然照度过高也容易造成视觉疲劳,对人体不利。各国科学工作者普遍认为,合适的照度应该是:即使人们长时间地从事工作,也不会因为照度不适而产生疲劳。

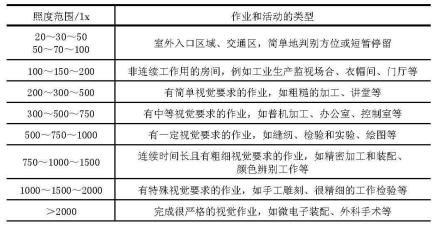

科学家们认为由于各种工作种类的不同,人们之间要求的差异,再加上社会、经济、民族、文化等因素制约,很难制订出世界通用的照度标准。表1-3为国际照明协会(CIE)N 0.2 9/2(TC-4.1)对各种作业活动的推荐照度范围,该范围由三个建筑的照度级组成。对于工作房间,可采用中间的数值。在具体设计时,应结合作业面本身的反射比、工作的精细度以及工作人员年龄等因素,分别采用较高或较低数值。我国有关各类建筑的般照明推荐照度值,可参见《工业企业照明设计标准》及《民用建筑照明设计标准》。

表1-3 国际照明协会(CIE)推荐的照度范围

注:表中数值为参考面上的平均照度。

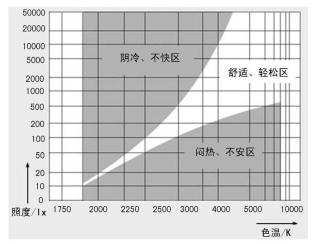

设计人员必须认识到照度应该与光源的色温相适应。图1-3展示了照度、色温与室内环境氛围之间的关系。这张图表指出了各种色温对应的令人感到舒适的照度范围。图表明,色温较低的照明系统(如2 50 0~~30 0 0 K)在50~10 0 1x的照度下能提供舒适的照明,而如果照度进一步提高,将会令人感到不快。举例来说,在色温6 0 0 0 K的情况下,房间内照度至少要达到50 0 1x,才不会让人感到不舒服。图1-3还表明在高照度时,要配高色温的光源,会给人凉爽、活跃、振奋的感受;而在低照度时如果也配高色温光源,则会给人造成阴晦、郁闷的气氛。在低照度时配低色温光源,有宁静、亲切、温柔的气氛;而在高照度时,如果也配低色温的光源,则会使人有闷热、慌乱的感受。

图1-3 照度、色温与环境氛围的关系

三、亮度

在理解亮度这一概念前,我们需要了解光强度及发光效率的含义。我们把光源在给定方向的单位立体角中发射的光通量定义为光强度,符号为I,单位是坎德拉(c d)。把光源发出的光通量φ与该光源所消耗的电功率P之比称为该光源的发光效率,符号为n,单位是1m/W(流明/瓦),n=φ/P。一个发光源的照度,决定于光源的发光强度和发光效率。

亮度是指发光体在视线方向单位投影面积上的发光强度,符号为L,单位是c d/m 2。它表示人的视觉对物体明亮程度的直观感受。在室内照明设计中,应当注意保证适宜的亮度分布。在室内环境中,若彼此亮度变化太大,人的视觉从一处转向另一处时,眼睛就被迫经过一个适应过程,如果这种适应过程重复次数过多,则会造成视觉疲劳。背景环境的亮度应尽可能低于被观察物体的亮度,当被观察物体的亮度为背景环境亮度的3倍时,通常可获得较好的视觉清晰度,即背景环境与被观察物体的反射比宜控制在0.3~0.5的范围内。反射比越高,也就是说被观察物体亮度越高时,应该说其清晰度则越高,但对于高亮度的物体,人眼往往无法忍受,即使瞬间或短时间忍受一下,也会感到很不舒适,产生很大的视疲劳。如白炽灯灯丝表面亮度大约为2×10 6 c d/m 2,人眼根本不能接受,为此白炽灯外面要加乳白玻璃外罩。因为后者的亮度仅为前者亮度的1/40 0 0。不同发光体亮度的近似值见表1-4。

表1-4 不同发光体亮度近似值cd/m2

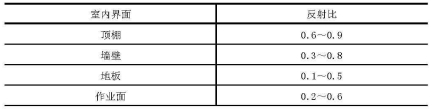

为了提高人眼舒适度,可以提高背景亮度,但往往又降低了被照物体的清晰度,而且会产生眩光。对于一个房间(室内)来说,顶棚、墙壁、地板表面有不同的反射比,见表1-5。究竟如何掌握这个亮度的反射比,是设计人员应该研究考虑的问题。目前,国际上有些国家已将亮度作为照明设计内容之一,如德国D I N 50 35标准就规定了作业面与周围环境亮度比值必须为3:1。(www.zuozong.com)

表1-5 室内不同表面的反射比

四、显色性

显色性也叫演色性,显色指数用符号Ra表示。这是一个表明某一光源对物体颜色显现程度的指标。

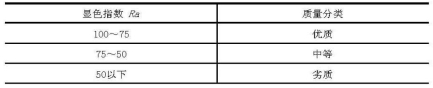

光源的种类很多,其光谱特性各不相同,因而同一物体在不同光源的照射下,将会显现出不同的光色,即不同的颜色,这就是光源的显色性。通常,人们习惯于在日光下分辨色彩,所以在比较显色性时通常以日光或接近日光光谱的人工光源作为标准光源,将显色指数定为10 0,离标准光谱越近的光源,也就是说,当某一种光源所辐射的光中所含各种色光的比例与标准光源相近时,显色指数越高,则显色性越好。反之,如果显色指数越低,显色性则越差。为了真实自然地展现室内陈设品及其他材料,只能采用显色性好的光源,图1-4是室内不同光源照射下所反映出来的不同色彩。光源的显色性质量分类,见表1-6。不同光源有不同的显色指数及色温,见表1-7。

图1-4 不同光源下的色彩差异

表1-6 光源显色性质量与分类表

表1-7 几种光源的显色指数与色温

人们平时习惯于在日光下生活、工作,因而通常认为这种自然光源所看到的物体颜色最为真实。但是在室内,特别是封闭的室内,我们又不得不采用人工光源。这就需要重视人工光源的显色指数。不同显色指数的光源适用于不同的场所。如果光源选择不当,室内光环境、室内装饰效果就会黯然失色。在需要正确辨别颜色的场所,我们可以采用合适光谱的多种光源进行混光照明。

研究表明,光色的舒适感与照度水平有一定关系,在很低照度下,舒适的光色是接近火焰的低色温光色;在偏低或中等照度下,舒适的光色是接近黎明和黄昏的色温略高的光色;而在较高照度下,舒适的光色是接近中午阳光或偏蓝的高色温天空光色。

五、眩光

眩光是指迷惑、混乱、刺眼的光线。这种情况主要发生在光源辐射的光波亮度极高或人的视野中心亮度过大,此时与背景光间有很大亮度差距、且忽明忽暗时才会出现。此时人会感到眼睛胀痛、视力降低、流泪,甚至丧失视力。例如,在晴天看太阳,由于它的亮度太大,眼睛无法适应,睁不开眼。再如,在晚上看路灯,明亮的路灯衬上漆黑的夜空,黑白对比太强,同样感到刺眼。在室内照明设计中,应尽量避免出现眩光。眩光是影响照明质量最重要的因素之一。

眩光有两种形式,即直射眩光和反射眩光。由高亮度的光源直接进入人眼所引起的眩光,称为“直接眩光”;光源通过光泽表面的反射进入人眼所引起的眩光,称为“反射眩光”。因此,在室内灯光设计中,除应限制直射眩光的出现外,同时要注意避免由高光洁装饰材料(如镜面、不锈钢等)可能造成的反射眩光现象的出现。但是对于装饰性照明,主要为形成较好的环境氛围,满足某些特殊要求,却常常要利用金属、玻璃、光泽物体的小面积眩光产生某种魅力。这种场合对眩光没有限制。产生直射眩光的原因,主要是光源的亮度、背景亮度、灯的悬挂高度以及灯具的保护角。

由于视觉功能上的需要,在室内设计时一般要限制眩光。我们可以根据眩光产生的原因,大致采取如下措施处理:

(1)采用磨砂玻璃、遮光板和百页窗帘等方式限制直接炫光;

(2)在布置灯具时,恰当移动光源位置,或降低视线中的亮度;

(3)选用光线扩散比较均匀或有部分光线射向天花的灯具,减少室内空间亮度差;

(4)选择有灯罩的灯具,使光源隐蔽起来;

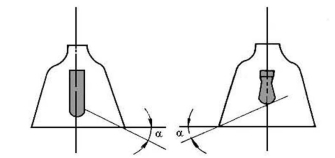

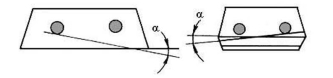

(5)装配格栅遮光、调整投射角度,使遮光角即α角控制在15°~4 5°之间。所谓遮光角是指光源下端与灯具下缘连线与水平线之间的夹角。

图1-5是灯罩的遮光角,图1-6是格栅的遮光角。

图1-5 灯罩的遮光角

图1-6 格柵的遮光角

总之,室内在光照设计中,应适当提高环境(背景)亮度、减少工作对象和其直接相邻的背景间的亮度对比,避免出现因光照方式和采光材料使用不当,而出现眩光现象。

六、阴影

在工作作业面或其附近出现阴影,会使人造成视觉的错觉现象,增加视觉负担,影响工作效率,这在通常的光照中应予避免。这种错觉一般可采用扩散性灯具或在布灯时通过调整光源、增加光源数量等措施加以解决。

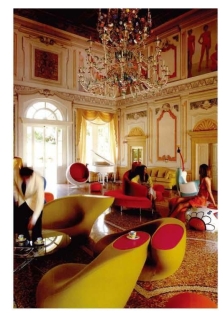

这里所说的解决阴影,是指一般的明视照明。而对于装饰照明,比如说在娱乐场所、接待室,为了形成光影变幻的丰富气氛,需要通过巧妙的照明设计,使光影效果表现在天棚上、墙上、地面上、各种陈设物上,产生一种令人神往的艺术效果,这就另当别论,见图1-7。

图1-7 乳白色吊灯的光影变化

七、稳定性

照度的稳定性,同样会影响照明质量,其稳定性经常会因供电电压波动使照度发生变化,从而影响视觉功能。解决办法是应控制灯端电压不低于额定电压的下列值:白炽灯和卤钨灯为97.5%,气体放电灯为95%。如果达不到上述要求,可将照明供电电源与有冲击负荷的供电线路分开,也可考虑采取稳压措施。此外,还要注意消除频闪效应。在交流电路中,气体放电灯(如荧光灯)发出的光通量是随着电压的变化而波动的,因而在观察移动的物体时会出视觉失真现象,这样容易使人产生错觉,甚至会引发事故。因此,气体放电光源不能用于物体高速转动或快速移动的场所。消除频闪效应的办法是将相邻灯管(泡)或灯具,分别接到不同的相位线路上,例如采用三相电源分相给三个灯管的荧光灯。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。