扫描进入建识网

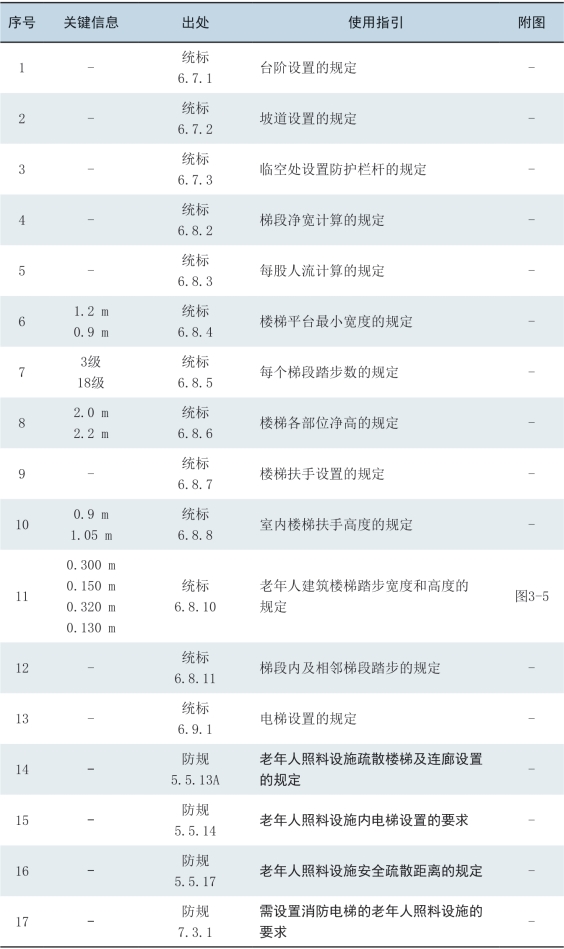

表3-5 老年人照料设施交通空间涉及的规范条款

续表

续表

图3-6 | 交通空间两侧设置连续扶手

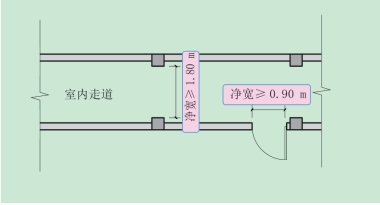

图3-7 | 老年人用房门及走道净宽

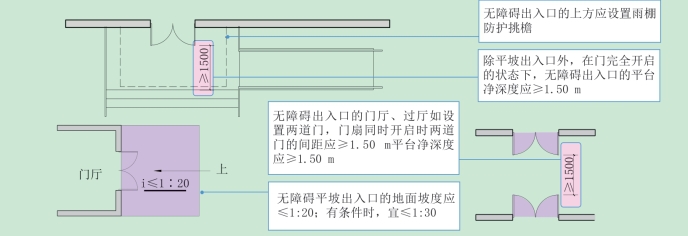

图3-8 | 无障碍出入口的规定

规范原文摘录

1

统标6.7.1

台阶设置应符合下列规定:

1 公共建筑室内外台阶踏步宽度不宜小于0.3 m,踏步高度不宜大于0.15 m,且不宜小于0.1 m;

2 踏步应采取防滑措施;

3 室内台阶踏步数不宜少于2 级,当高差不足2 级时,宜按坡道设置;

4 台阶总高度超过0.7 m 时,应在临空面采取防护设施;

5 阶梯教室、体育场馆和影剧院观众厅纵走道的台阶设置应符合国家现行相关标准的规定。

2

统标6.7.2

坡道设置应符合下列规定:

1 室内坡道坡度不宜大于1:8,室外坡道坡度不宜大于1:10;

2 当室内坡道水平投影长度超过15.0 m 时,宜设休息平台,平台宽度应根据使用功能或设备尺寸所需缓冲空间而定;

3 坡道应采取防滑措施;

4 当坡道总高度超过0.7 m 时,应在临空面采取防护设施;

5 供轮椅使用的坡道应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763 的有关规定;

6 机动车和非机动车使用的坡道应符合现行行业标准《车库建筑设计规范》JGJ 100 的有关规定。

3

统标6.7.3

阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:

1 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并应能承受现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 及其他国家现行相关标准规定的水平荷载。

2 当临空高度在24.0 m 以下时,栏杆高度不应低于1.05 m;当临空高度在24.0 m 及以上时,栏杆高度不应低于1.1 m。上人屋面和交通、商业、旅馆、医院、学校等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应小于1.2 m。

3 栏杆高度应从所在楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,当底面有宽度大于或等于0.22 m,且高度低于或等于0.45 m 的可踏部位时,应从可踏部位顶面起算。

4 公共场所栏杆离地面0.1 m 高度范围内不宜留空。

4

统标6.8.2

当一侧有扶手时,梯段净宽应为墙体装饰面至扶手中心线的水平距离,当双侧有扶手时,梯段净宽应为两侧扶手中心线之间的水平距离。当有凸出物时,梯段净宽应从凸出物表面算起。

5

统标6.8.3

梯段净宽除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 及国家现行相关专用建筑设计标准的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段净宽应根据建筑物使用特征,按每股人流宽度为0.55 m +(0 ~0.15)m 的人流股数确定,并不应少于两股人流。(0 ~0.15)m 为人流在行进中人体的摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。

6

统标6.8.4

当梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段净宽,并不得小于1.2 m。当有搬运大型物件需要时,应适量加宽。直跑楼梯的中间平台宽度不应小于0.9 m。

7

统标6.8.5

每个梯段的踏步级数不应少于3 级,且不应超过18 级。

8

统标6.8.6

楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2.0 m,梯段净高不应小于2.2 m。

注:梯段净高为自踏步前缘(包括每个梯段最低和最高一级踏步前缘线以外0.3 m 范围内)量至上方突出物下缘间的垂直高度。

9

统标6.8.7

楼梯应至少于一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四股人流时宜加设中间扶手。

10

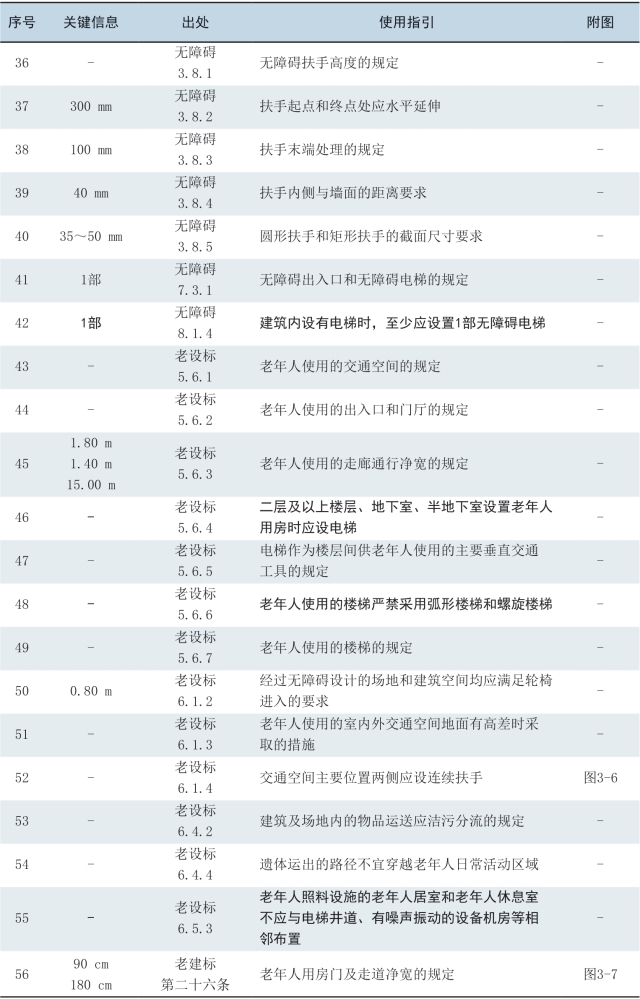

统标6.8.8

室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.9 m。楼梯水平栏杆或栏板长度大于0.5 m时,其高度不应小于1.05 m。

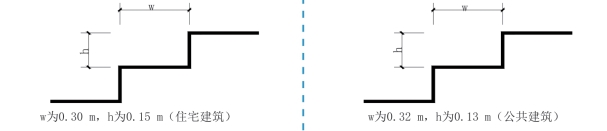

11

统标6.8.10

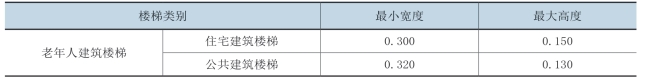

楼梯踏步的宽度和高度应符合表6.8.10 的规定。

表6.8.10 楼梯踏步最小宽度和最大高度(m)(节选)

12

统标6.8.11

梯段内每个踏步高度、宽度应一致,相邻梯段的踏步高度、宽度宜一致。

13

统标6.9.1

电梯设置应符合下列规定:

1 电梯不应作为安全出口;

2 电梯台数和规格应经计算后确定并满足建筑的使用特点和要求;

3 高层公共建筑和高层宿舍建筑的电梯台数不宜少于2 台,12 层及12 层以上的住宅建筑的电梯台数不应少于2 台,并应符合现行国家标准《住宅设计规范》GB 50096 的规定;

4 电梯的设置,单侧排列时不宜超过4 台,双侧排列时不宜超过2 排×4 台;

5 高层建筑电梯分区服务时,每服务区的电梯单侧排列时不宜超过4 台,双侧排列时不宜超过2 排×4 台;

6 当建筑设有电梯目的地选层控制系统时,电梯单侧排列或双侧排列的数量可超出本条第4 款、第5 款的规定合理设置;

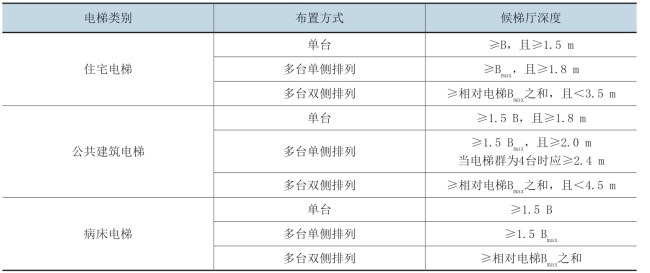

7 电梯候梯厅的深度应符合表6.9.1 的规定;

表6.9.1 候梯厅深度

注:B 为轿厢深度,Bmax 为电梯群中最大轿厢深度。

8 电梯不应在转角处贴邻布置,且电梯井不宜被楼梯环绕设置;

9 电梯井道和机房不宜与有安静要求的用房贴邻布置,否则应采取隔振、隔声措施;

10 电梯机房应有隔热、通风、防尘等措施,宜有自然采光,不得将机房顶板作水箱底板及在机房内直接穿越水管或蒸汽管;

11 消防电梯的布置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定;

12 专为老年人及残疾人使用的建筑,其乘客电梯应设置监控系统,梯门宜装可视窗,并应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763 的有关规定。

14

防规5.5.13A

老年人照料设施的疏散楼梯或疏散楼梯间宜与敞开式外廊直接连通,不能与敞开式外廊直接连通的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间。建筑高度大于24 m 的老年人照料设施,其室内疏散楼梯应采用防烟楼梯间。

建筑高度大于32 m 的老年人照料设施,宜在32 m 以上部分增设能连通老年人居室和公共活动场所的连廊,各层连廊应直接与疏散楼梯、安全出口或室外避难场地连通。

15

防规5.5.14

公共建筑内的客、货电梯宜设置电梯候梯厅,不宜直接设置在营业厅、展览厅、多功能厅等场所内。老年人照料设施内的非消防电梯应采取防烟措施,当火灾情况下需用于辅助人员疏散时,该电梯及其设置应符合本规范有关消防电梯及其设置的要求。

16

防规5.5.17

公共建筑的安全疏散距离应符合下列规定:

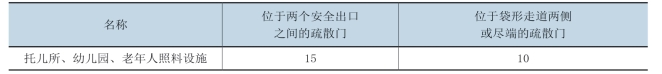

1 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于表5.5.17 的规定。

2 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15 m 处。

3 房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表5.5.17 规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离。

4 一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2 个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30 m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10 m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25%。

表5.5.17 直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离(m)(节选)

注:1 建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按本表的规定增加5 m。

2 直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按本表的规定减少5 m;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表的规定减少2 m。

3 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加25%。

17

防规7.3.1

下列建筑应设置消防电梯:

1 建筑高度大于33 m 的住宅建筑;

2 一类高层公共建筑和建筑高度大于32 m 的二类高层公共建筑、5 层及以上且总建筑面积大于3000 m2(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施;

3 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10 m 且总建筑面积大于3000 m2 的其他地下或半地下建筑(室)。

18

防规11.0.7

民用木结构建筑的安全疏散设计应符合下列规定:

1 建筑的安全出口和房间疏散门的设置,应符合本规范第5.5 节的规定。当木结构建筑的每层建筑面积小于200 m2 且第二层和第三层的人数之和不超过25 人时,可设置1 部疏散楼梯。

2 房间直通疏散走道的疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于表11.0.7-1 的规定。

表11.0.7-1 房间直通疏散走道的疏散门至最近安全出口的直线距离(m)(节选)

3 房间内任一点至该房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表11.0.7-1 中有关袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离。

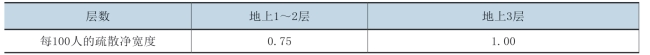

4 建筑内疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门的净宽度,应根据疏散人数按每100 人的最小疏散净宽度不小于表11.0.7-2 的规定计算确定。

表11.0.7-2 疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门每100 人的最小疏散净宽度(m/百人)

19

无障碍3.3.1

无障碍出入口包括以下几种类别:

1 平坡出入口;

2 同时设置台阶和轮椅坡道的出入口;

3 同时设置台阶和升降平台的出入口。

20

无障碍3.3.2

无障碍出入口应符合下列规定:

1 出入口的地面应平整、防滑;

2 室外地面滤水箅子的孔洞宽度不应大于15 mm;

3 同时设置台阶和升降平台的出入口宜只应用于受场地限制无法改造坡道的工程。并应符合本规范第3.7.3 条的有关规定;

4 除平坡出入口外,在门完全开启的状态下,建筑物无障碍出入口的平台的净深度不应小于1.50 m;

5 建筑物无障碍出入口的门厅、过厅如设置两道门,门扇同时开启时两道门的间距不应小于1.50 m;

6 建筑物无障碍出入口的上方应设置雨棚。

21

无障碍3.3.3

无障碍出入口的轮椅坡道及平坡出入口的坡度应符合下列规定:

1 平坡出入口的地面坡度不应大于1:20,当场地条件比较好时,不宜大于1:30;

2 同时设置台阶和轮椅坡道的出入口,轮椅坡道的坡度应符合本规范第3.4 节的有关规定。

22

无障碍3.4.1

轮椅坡道宜设计成直线形、直角形或折返形。

23

无障碍3.4.2

轮椅坡道的净宽度不应小于1.00 m,无障碍出入口的轮椅坡道净宽度不应小于1.20 m。

24

无障碍3.4.3

轮椅坡道的高度超过300 mm 且坡度大于1:20 时,应在两侧设置扶手,坡道与休息平台的扶手应保持连贯,扶手应符合本规范第3.8 节的相关规定。

25

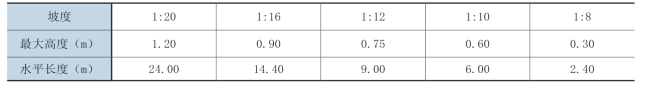

无障碍3.4.4

轮椅坡道的最大高度和水平长度应符合表3.4.4 的规定。

表3.4.4 轮椅坡道的最大高度和水平长度

注:其他坡度可用插入法进行计算。(www.zuozong.com)

26

无障碍3.4.6

轮椅坡道起点、终点和中间休息平台的水平长度不应小于1.50 m。

27

无障碍3.4.7

轮椅坡道临空侧应设置安全阻挡措施。

28

无障碍3.5.1

无障碍通道的宽度应符合下列规定:

1 室内走道不应小于1.20 m,人流较多或较集中的大型公共建筑的室内走道宽度不宜小于1.80 m;

2 室外通道不宜小于1.50 m;

3 检票口、结算口轮椅通道不应小于900 mm。

29

无障碍3.5.2

无障碍通道应符合下列规定:

1 无障碍通道应连续,其地面应平整、防滑、反光小或无反光,并不宜设置厚地毯;

2 无障碍通道上有高差时,应设置轮椅坡道;

3 室外通道上的雨水箅子的孔洞宽度不应大于15 mm;

4 固定在无障碍通道的墙、立柱上的物体或标牌距地面的高度不应小于2.00 m;如小于2.00 m 时,探出部分的宽度不应大于100 mm;如突出部分大于100 mm,则其距地面的高度应小于600 mm;

5 斜向的自动扶梯、楼梯等下部空间可以进入时,应设置安全挡牌。

30

无障碍3.5.3

门的无障碍设计应符合下列规定:

1 不应采用力度大的弹簧门并不宜采用弹簧门、玻璃门;当采用玻璃门时,应有醒目的提示标志;

2 自动门开启后通行净宽度不应小于1.00 m;

3 平开门、推拉门、折叠门开启后的通行净宽度不应小于800 mm,有条件时,不宜小于900 mm;

4 在门扇内外应留有直径不小于1.50 m 的轮椅回转空间;

5 在单扇平开门、推拉门、折叠门的门把手一侧的墙面,应设宽度不小于400 mm 的墙面;

6 平开门、推拉门、折叠门的门扇应设距地900 mm 的把手,宜设视线观察玻璃,并宜在距地350 mm 范围内安装护门板;

7 门槛高度及门内外地面高差不应大于15 mm,并以斜面过渡;

8 无障碍通道上的门扇应便于开关;

9 宜与周围墙面有一定的色彩反差,方便识别。

31

无障碍3.6.1

无障碍楼梯应符合下列规定:

1 宜采用直线形楼梯;

2 公共建筑楼梯的踏步宽度不应小于280 mm,踏步高度不应大于160 mm;

3 不应采用无踢面和直角形突缘的踏步;

4 宜在两侧均做扶手;

5 如采用栏杆式楼梯,在栏杆下方宜设置安全阻挡措施;

6 踏面应平整防滑或在踏面前缘设防滑条;

7 距踏步起点和终点250 ~300 mm 宜设提示盲道;

8 踏面和踢面的颜色宜有区分和对比;

9 楼梯上行及下行的第一阶宜在颜色或材质上与平台有明显区别。

32

无障碍3.6.2

台阶的无障碍设计应符合下列规定:

1 公共建筑的室内外台阶踏步宽度不宜小于300 mm,踏步高度不宜大于150 mm,并不应小于100 mm;

2 踏步应防滑;

3 三级及三级以上的台阶应在两侧设置扶手;

4 台阶上行及下行的第一阶宜在颜色或材质上与其他阶有明显区别。

33

无障碍3.7.1

无障碍电梯的候梯厅应符合下列规定:

1 候梯厅深度不宜小于1.50 m,公共建筑及设置病床梯的候梯厅深度不宜小于1.80 m;

2 呼叫按钮高度为0.90 ~1.10 m;

3 电梯门洞的净宽度不宜小于900 mm;

4 电梯出入口处宜设提示盲道;

5 候梯厅应设电梯运行显示装置和抵达音响。

34

无障碍3.7.2

无障碍电梯的轿厢应符合下列规定:

1 轿厢门开启的净宽度不应小于800 mm;

2 在轿厢的侧壁上应设高0.90 ~1.10 m 带盲文的选层按钮,盲文宜设置于按钮旁;

3 轿厢的三面壁上应设高850 ~900 mm 扶手,扶手应符合本规范第3.8 节的相关规定;

4 轿厢内应设电梯运行显示装置和报层音响;

5 轿厢正面高900 mm 处至顶部应安装镜子或采用有镜面效果的材料;

6 轿厢的规格应依据建筑性质和使用要求的不同而选用。最小规格为深度不应小于1.40 m,宽度不应小于1.10 m;中型规格为深度不应小于1.60 m,宽度不应小于1.40 m;医疗建筑与老人建筑宜选用病床专用电梯;

7 电梯位置应设无障碍标志,无障碍标志应符合本规范第3.16 节的有关规定。

35

无障碍3.7.3

升降平台应符合下列规定:

1 升降平台只适用于场地有限的改造工程;

2 垂直升降平台的深度不应小于1.20 m,宽度不应小于900 mm,应设扶手、挡板及呼叫控制按钮;

3 垂直升降平台的基坑应采用防止误入的安全防护措施;

4 斜向升降平台宽度不应小于900 mm,深度不应小于1.00 m,应设扶手和挡板;

5 垂直升降平台的传送装置应有可靠的安全防护装置。

36

无障碍3.8.1

无障碍单层扶手的高度应为850 ~900 mm,无障碍双层扶手的上层扶手高度应为850 ~900 mm,下层扶手高度应为650 ~700 mm。

37

无障碍3.8.2

扶手应保持连贯,靠墙面的扶手的起点和终点处应水平延伸不小于300 mm 的长度。

38

无障碍3.8.3

扶手末端应向内拐到墙面或向下延伸不小于100 mm,栏杆式扶手应向下成弧形或延伸到地面上固定。

39

无障碍3.8.4

扶手内侧与墙面的距离不应小于40 mm。

40

无障碍3.8.5

扶手应安装坚固,形状易于抓握。圆形扶手的直径应为35 ~50 mm,矩形扶手的截面尺寸应为35 ~50 mm。

41

无障碍7.3.1

居住区内的居委会、卫生站、健身房、物业管理、会所、社区中心、商业等为居民服务的建筑应设置无障碍出入口。设有电梯的建筑至少应设置1 部无障碍电梯;未设有电梯的多层建筑,应至少设置1 部无障碍楼梯。

42

无障碍8.1.4

建筑内设有电梯时,至少应设置1 部无障碍电梯。

43

老设标5.6.1

老年人使用的交通空间应清晰、明确、易于识别,且有规范、系统的提示标识;失智老年人使用的交通空间,线路组织应便捷、连贯。

44

老设标5.6.2

老年人使用的出入口和门厅应符合下列规定:

1 宜采用平坡出入口,平坡出入口的地面坡度不应大于1/20,有条件时不宜大于1/30;

2 出入口严禁采用旋转门;

3 出入口的地面、台阶、踏步、坡道等均应采用防滑材料铺装,应有防止积水的措施,严寒、寒冷地区宜采取防结冰措施;

4 出入口附近应设助行器和轮椅停放区。

45

老设标5.6.3

老年人使用的走廊,通行净宽不应小于1.80 m,确有困难时不应小于1.40 m;当走廊的通行净宽大于1.40 m 且小于1.80 m 时,走廊中应设通行净宽不小于1.80 m 的轮椅错车空间,错车空间的间距不宜大于15.00 m。

46

老设标5.6.4

二层及以上楼层、地下室、半地下室设置老年人用房时应设电梯,电梯应为无障碍电梯,且至少1 台能容纳担架。

47

老设标5.6.5

电梯应作为楼层间供老年人使用的主要垂直交通工具,且应符合下列规定:

1 电梯的数量应综合设施类型、层数、每层面积、设计床位数或老年人数、用房功能与规模、电梯主要技术参数等因素确定。为老年人居室使用的电梯,每台电梯服务的设计床位数不应大于120 床;

2 电梯的位置应明显易找,且宜结合老年人用房和建筑出入口位置均衡设置。

48

老设标5.6.6

老年人使用的楼梯严禁采用弧形楼梯和螺旋楼梯。

49

老设标5.6.7

老年人使用的楼梯应符合下列规定:

1 梯段通行净宽不应小于1.20 m,各级踏步应均匀一致,楼梯缓步平台内不应设置踏步;

2 踏步前缘不应突出,踏面下方不应透空;

3 应采用防滑材料饰面,所有踏步上的防滑条、警示条等附着物均不应突出踏面。

50

老设标6.1.2

经过无障碍设计的场地和建筑空间均应满足轮椅进入的要求,通行净宽不应小于0.80 m,且应留有轮椅回转空间。

51

老设标6.1.3

老年人使用的室内外交通空间,当地面有高差时,应设轮椅坡道连接,且坡度不应大于1/12。当轮椅坡道的高度大于0.10 m 时,应同时设无障碍台阶。

52

老设标6.1.4

交通空间的主要位置两侧应设连续扶手。

53

老设标6.4.2

建筑及场地内的物品运送应洁污分流,且运送垃圾废物、换洗被服等污物的流线不应穿越食品存放、加工区域及老年人用餐区域。

54

老设标6.4.4

遗体运出的路径不宜穿越老年人日常活动区域。

55

老设标6.5.3

老年人照料设施的老年人居室和老年人休息室不应与电梯井道、有噪声振动的设备机房等相邻布置。

56

老建标第二十六条

社区老年人日间照料中心老年人用房门净宽不应小于90 cm,走道净宽不应小于180 cm。

扫描进入建识网

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。