在填报志愿时,需要考虑很多因素。有些是别人可以帮你提供参考意见的,有些只能考生与家长自己来权衡拿主意,比如价值判断。那么,什么属于考生的价值判断呢?

我们这里所说的价值判断,一般只适用于同一分数区间内的大学与专业间的比较;往年录取分数相差悬殊的高校间的比较,不在本书讨论之列。

首先是大学与专业之间的抉择,用通俗的说法,就是选“更好的大学”还是选“更强的专业”。比如,某位考生想进入985/211的高水平大学学习,专业意向首选经济学类和管理学类。如果其分数既可以选择同济大学,也可以选择上海财经大学,那么到底该优先选择哪家呢?优先选择上海财经大学的理由很简单,财经类特色院校,虽然只是211高校,但经济学、管理学都是王牌专业,名列全国前茅,在金融、会计等领域有大量的校友人脉资源。如果优先选择同济大学,理由也很充分,985高校,综合实力更强,在管理科学领域排名居于前列,而且还能接触到一大批理工科专业的老师和同学,拓宽视野与机会。有的同学觉得学业有专攻更重要,有的同学认为985高校平台更重要,这样的抉择就属于价值判断,是任何人不能替考生取舍的,价值判断需要考生自己来抉择。

第二种价值判断是地域选择。上海的考生和家长一般倾向于留在上海读大学。但是,上海本地只有四所985/双一流建设高校,如果你的高考成绩低于华东师范大学投档线,在本市只有211高校可供选择。而如果你愿意离开上海,完全可以就读985/双一流建设高校。比如,北京的北京理工大学,天津的南开大学、天津大学;武汉的武汉大学、华中科技大学;广州的中山大学、华南理工大学,等等。这种地域与大学间的抉择也是一种价值判断。

基于以上几种情况,在填报志愿的时候,就自然会出现高校优先、专业优先、距离换分数这些不同的策略了。

(1)高校优先策略。许多家长和考生有名校情结,更倾向于高校优先策略。虽然也有自己的专业意向,但与能上名校相比,专业选择上是可以妥协的。对于采用高校优先策略的考生而言,首先应理性估算自己的高考定位,从而选择合理的目标院校专业组。其次,也要对自己的专业意向给予一定的考量,充分评估自己对于目标院校专业组中的非意向专业的学习兴趣和潜力,以免发生一旦落入非意向专业后厌学乃至挂科的严重后果。

选择高校优先策略的考生,往往会采用所谓“密集填报”的方式,即连续填报自己定位区间内往年录取分数十分接近(甚至重叠)的目标高校专业组。在密集填报模式下,很容易发生“捅破天”的情形,其后果就是:

其一,每个专业组志愿中的高分专业志愿都是无效的,无论被投档到哪个专业组志愿中,都只可能被录取到低分专业中,甚至被动调剂。

其二,如果被投档到采用专业级差分规则或专业志愿优先规则的专业组中,很有可能发生“一步踏空、步步踏空”的危险,导致所有专业志愿无效,不得不进入专业调剂。

让我们来看两个实例。

[案例1] 高校优先策略:过于密集的填报

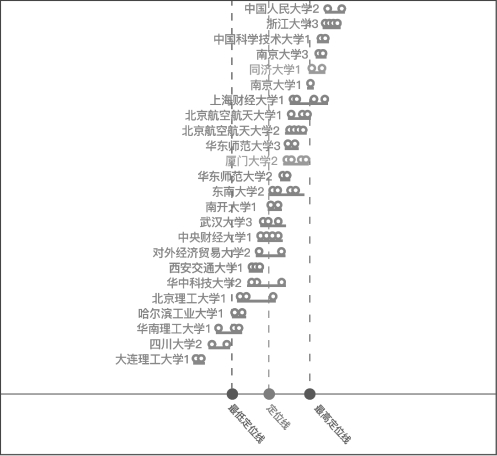

这位考生定位在华东师范大学,平时成绩在同济大学—华东理工大学范围内波动,有强烈的名校情结,专业意向为经济、管理、电子信息、计算机、航空航天等方向。

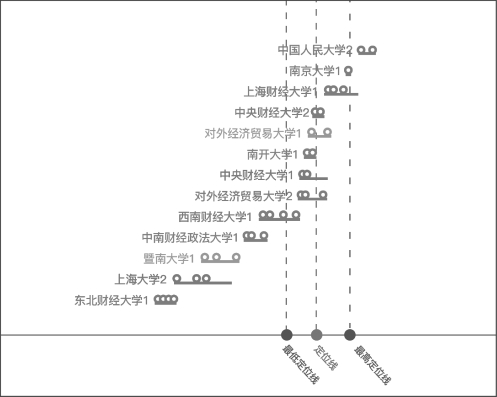

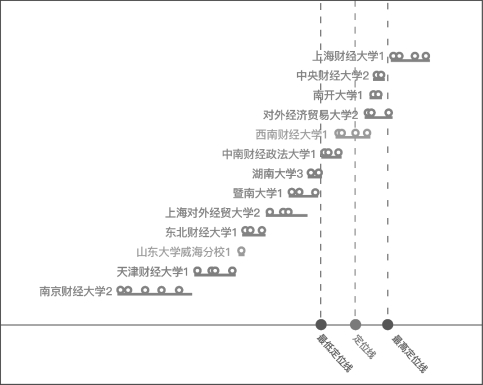

图3-52

这位考生打算先冲刺复旦大学、上海交通大学、同济大学和上海财经大学的综合评价批次;在普通批次则准备密集填报自己定位区间内的双一流高校以及三所财经类名校,志愿方案如图3-53所示。

图3-53

大家从上面的志愿图上直观就可以发现这个志愿方案存在重大隐患。

其一,在定位区间内的志愿过于密集,“稳”的专业组太多,而“保”的专业组只有两个。最后一个保底专业组大连理工大学1,大致相当于东华大学的分数,这对于平时最低定位为华东理工的考生而言,是远不够安全的,高考成绩比平时最低定位低10分左右并非罕见的失误。如果实际高考成绩低于华东理工档次,那么这位考生将不得不在从6月24日到6月30日这短短的一周内,重新研究自己以前忽视的华东理工档以下的院校和专业,重新拟定与实际高考成绩项匹配的志愿组合方案,时间十分仓促,很难做到志愿方案的合理性与安全性。

其二,如果这位考生正常发挥,实际高考成绩落在华东师范大学档次,由于是密集填报,那么无论投档到哪一个专业组内,多数情况下都无缘这个专业组的前两个专业志愿,而只能被第三或第四专业录取(如图3-54所示)。尤其是对于华东师范大学、厦门大学、中央财经大学这样采用专业级差分规则的,非常有可能发生“一步踏空,步步踏空”的情况,最后只能接受被动的专业调剂,被调剂到跟自己的意向专业方向差距很大的专业中,比如华东师范大学3中的生物或环境相关的专业或者华东师范大学2中的地理、法学、社会学等专业,这就显得得不偿失了。

图3-54

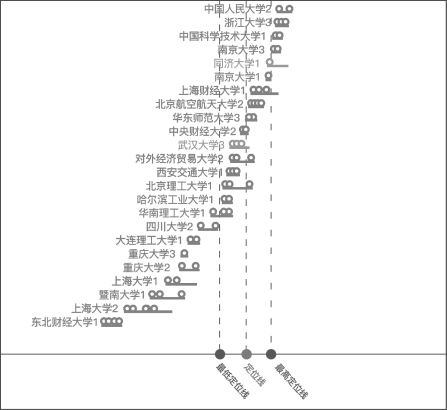

[案例2] 高校优先策略:合理梯度的密集填报

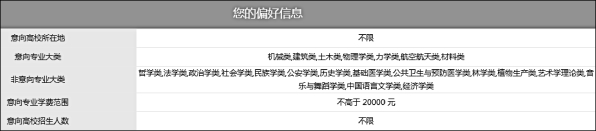

还是这位考生,我们对其志愿方案略做调整,适当拉开志愿梯度,见图3-55。

图3-55

还是贯彻高校优先的策略,每所院校都选择与考生意向专业最匹配,也是该校最有优势的专业组。采用适当密集填报的模式,对于分数优先的高校,可以让第一专业志愿处于“捅破天”的状态,碰碰运气。而对于专业级差分规则的院校,则基本避免“捅破天”的现象。更重要的是,把保底志愿延展到了上海大学以下的档次,这对于华东理工大学—同济大学区间定位的考生来讲,不出意外的话是够了;即便实际高考成绩略低于华东理工档,也没有超出志愿预案的范围,不至于正式填报志愿时手忙脚乱。

(2)专业优先策略。有较为明确专业意向的考生,会采用专业优先的策略,包括两层递进的含义:

其一,在同等录取分数的情况下,优先选择在自己的意向专业方向上更有优势、匹配度更高的院校专业组,而不是综合排名更的院校专业组。

其二,为了能更有把握入读自己意向专业方面更强的院校及专业,不惜降低一档院校来填报,就是俗称的“分数换专业”。

我们来看两个案例。

[案例3] 专业优先策略:选择优势专业组

还是前面这个定位的考生,这回其专业意向不再横跨财经与工科两大领域,而是更喜欢经济类与管理类的专业。

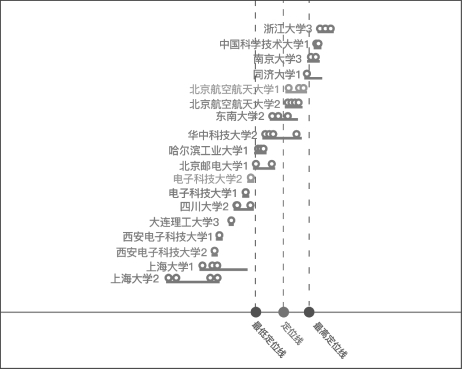

如图3-56所示,这位考生放弃了工科见长的院校专业组。在往年投档分基本相当的情况下,优先选择专业优势更强的院校专业组。比如,在自己的定位学校中,选择学科优势更强、专业匹配度更高的中央财经大学2—对外经济贸易大学1的组合,放弃双一流/985的华东师范大学2(金融学专业也有优势,但组内专业的总体匹配度稍低);在保持合理梯度的前提下,在定位区间密集填报与自己的意向专业高度匹配的中央财经大学、对外经济贸易大学和南开大学的5个专业组;同时,在“稳—保”转换区间,果断选择学科优势明显的西南财经大学和中南财经政法大学。最后稳一稳的区间,也基本选择财经类见长的院校专业组。

图3-56

[案例4] 专业优先策略:选择优势专业组

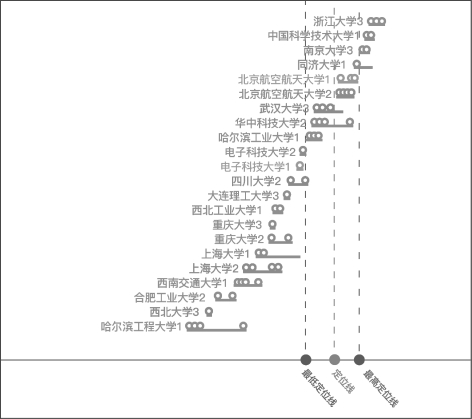

对于更倾向于电子信息、计算机等工科方向的考生,可以选择双一流/985大学为骨干的志愿组合,即:北京航空航天大学、东南大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学、电子科技大学等(这一区间还有西安交通大学和武汉大学可供选择);同时,辅以在电子信息、通信、计算机领域独具学科优势的北京邮电大学和西安电子科技大学(见图3-57)。这样无论最终被投档到哪一个专业组中,基本都能入读有优势的意向专业。

在此要提醒考生的是,虽然选择专业优先策略的考生,一般对选择的意向专业会有所了解,但还是建议在正式填报志愿之前,对自己的意向专业有更为全面和准确的理解,以免望文生义或道听途说造成的误解。笔者见过很多考生只是通过影视剧作而对某个职业或者专业充满向往,其不知这其中的内涵和不易,以至于在正式入读专业之后,发现和自己的预想大相径庭,厌倦情绪越来越多,后果自然不会理想。所以,要更全面的了解目标专业的内涵是非常重要的。可以查阅资料、请教师长、采访本专业的师哥师姐,或者听一些专业的课程介绍,也可以深入对口企业进行职业体验,更多维度地体验和理解目标专业。

图3-57

除此之外,笔者还要提醒各位考生,很多专业在名称设置上是很像的,以至于经常被误认为是一个专业,而实则却是属于不同专业大类,甚至不同学科门类。比如:风景园林、园林、园艺。风景园林专业属于工学门类中的建筑学大类,将工程与艺术结合,进行园林景观设计;园林专业属于农学门类中的林学大类,着重于林木种植和绿化;而园艺专业属于农学门类中的植物生产大类,关注观赏性植物(如花卉)的养护和栽培。所以,对于细化专业方向的理解也尤为重要,一旦粗心读错了专业,也将南辕北辙。

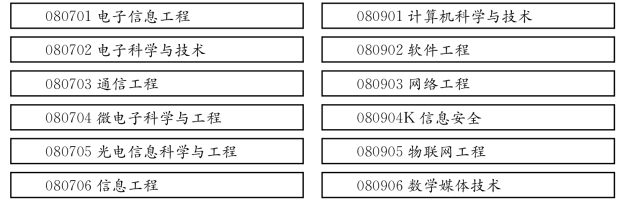

下面给大家一道小测验题,看看你对专业的理解与辨识程度。你能说出以下这些专业各自的研究方向以及彼此的区别和联系吗?一部智能手机的研发、制造和应用,分别需要下面哪些专业协同工作呢?

表3-14

如果你一时还分不清这些专业间的区别与联系,不要紧,赶紧来这儿观看各常见专业的视频解读课吧http://www.yingfan.org

当然,更多的考生在选择志愿方案时,并不是一味地选择高校优先,或一味地选择专业优先,而是根据自己的实际情况进行更为合理的组合。比如,在“冲”的部分更多考虑高校优先;在“稳”的部分则兼顾高校和专业的平衡。而在“保”的部分,有的考生会倾向于回到高校优先策略,而有的考生则更看重专业优先,尤其是选择就业质量较好的专业。下面看几个实例。

[案例5] 专业优先为主+高校优先保底的混合策略

还是前面案例4的这位考生,在采用混合策略后,取消了“稳—保”结合的两所211专业强校北京邮电大学和西安电子科技大学,略微放宽自己的专业选择范围,代之以西北工业大学、重庆大学等双一流/985高校。而在“保”的部分,则进一步放宽专业选择,用西南交通大学、合肥工业大学、哈尔滨工程大学等211工科强校替代了在电子信息或计算机领域较有优势的非211院校(见图3-58)。

图3-58

此类“保高校”的抉择,在985/非985、211/非211、公办/民办的分界区间特别明显,是考生常用的志愿组合手法。

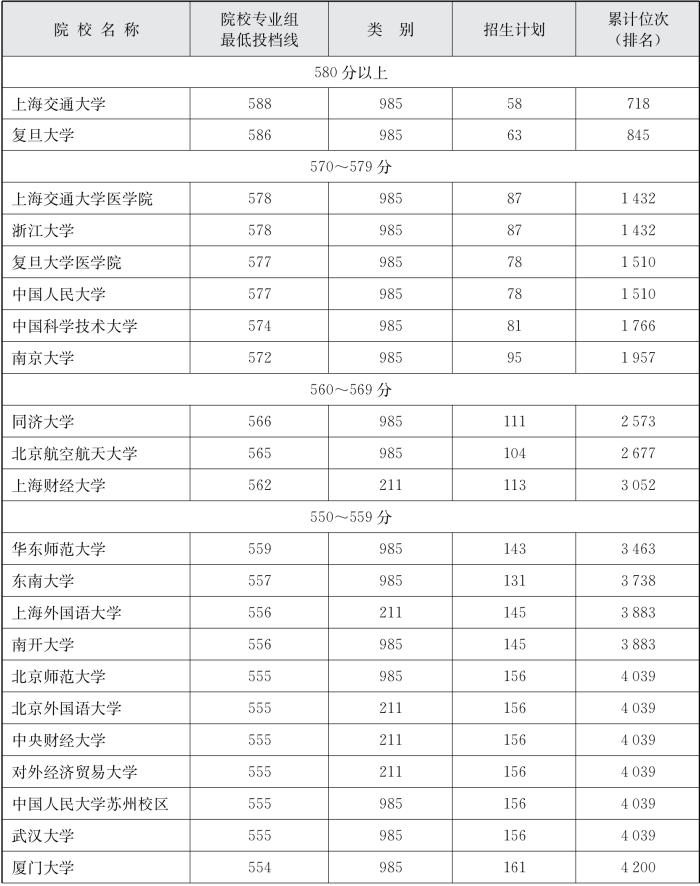

[案例6] 高校优先为主+专业优先保底的混合策略(www.zuozong.com)

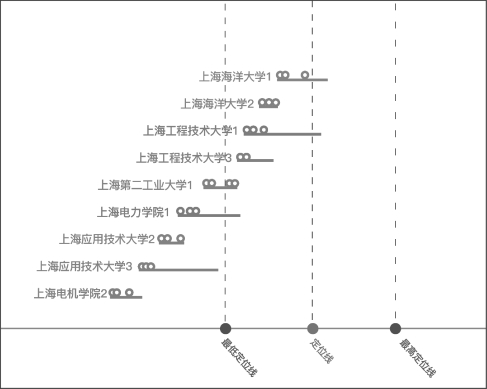

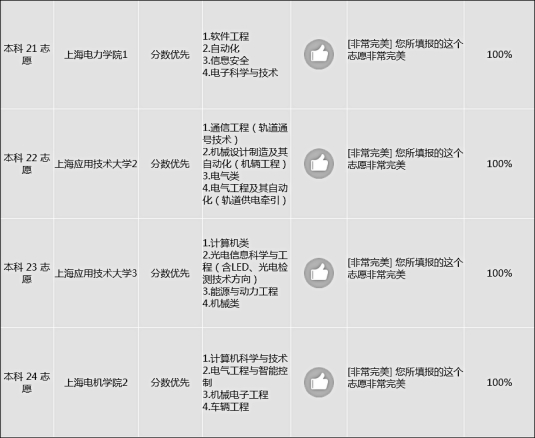

这位考生在“冲”和“稳”的区间,采用的是高校优先的策略,以争取进入更好的院校。但在“保”的区间,则从未来的就业考虑,采用专业优先策略,在上海第二工业大学、上海电力学院、上海应用技术大学、上海电机学院这些工科院校中,都只选择与自己的意向专业相匹配的工科专业组(见图3-59和图3-60)。

图3-59

图3-60

对于更倾向于理工科专业的考生而言,保底志愿采用专业优先策略是常见的选择。

(3)用距离换分数,用距离换专业。一个不争的事实是,上海的家长和考生,大多数人倾向于留在上海读大学,这必然导致本市高校的录取分数一般高于同档次的外地院校。那么,对于愿意去外地读大学的考生而言,就存在以相对较低的分数进入较高水平的大学的可能,也就是“用距离换分数”。我们在前文提到过,定位在华东理工大学档的考生,跨出江浙沪,可以选择一系列的双一流/985高校,如中山大学、华南理工大学、武汉大学、华中科技大学、南开大学、天津大学、北京理工大学,等。定位在上海理工大学档的考生,可以选择十几所外地省会城市的211高校乃至985高校。而定位低于本市公办高校的考生,如果放眼全国,还有大量的公办院校可供选择,其中不乏在其行业内有一定知名度与认可度、学术水准较强的院校(这些院校在其本省一般都是一本院校)。

另外一方面,有部分专业,上海本地没有相关的高水平院校,或者不是在每个分数段都有院校开设。比如,航空航天专业,最著名的几所高校都在外地;又比如建筑学,除了同济大学和上海交通大学之外,其他的“老八校”“新八校”都在外地;再比如临床医学,在上海交通大学医学院、复旦大学医学院、同济大学之下(2018年普通批新增海军医学院),到上海健康医学院之间,本市院校有70分上下的断档。因此,对于专业意向更明确的考生而言,会主动或被迫去选择外地更高水平的大学,用距离换专业。

下面我们来看几个案例。

[案例7] 距离换分数:理工科,211换985

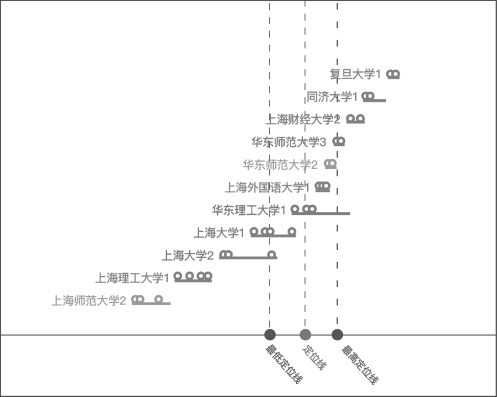

先看一位定位于华东理工大学的考生,其成绩波动范围为华东师范大学—上海大学区间,希望能攻读数学、物理等基础学科,喜欢计算机类、电子信息类专业,勉强可以接受经济类与管理类专业。

留在上海的话,可供选择的志愿组合十分有限,如图3-61所示。

图3-61

在华东师范大学之下,上海外国语大学显然不是这位考生的理想选择;而无论数学、物理,还是计算机类,也都不是华东理工大学最有优势的专业。如果在此分数水平上要想尽可能就读于数学、物理、计算机等专业,可能不得不放弃华东理工大学,直接填报上海大学,来争取进入钱伟长学院或数学专业。读者不妨问问自己,换作你,愿意吗?而如果想如愿进入华东师范大学的数学、物理、统计等专业,则这位考生需要在高考中发挥出最佳水平才行。

如果考虑去外地用距离换分数,则选择面要宽很多(见图3-62),可以用武汉大学—华中科技大学—山东大学—四川大学这样的双一流/985院校组合来替换华东理工大学,无论是就读数学、物理、还是计算机类专业,都是更佳的选择。倘若高考能超水平发挥,还可以冲击南京大学、浙江大学、中国科学技术大学等名校了。

图3-62

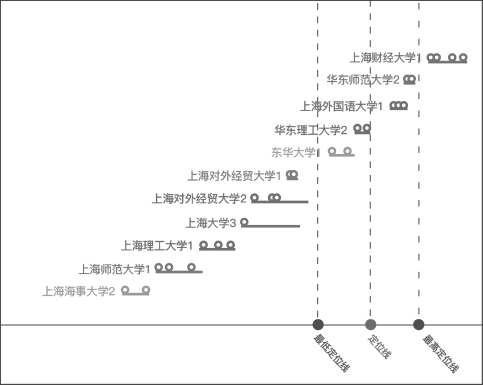

[案例8] 距离换分数:财经类特色高校

同样是定位于华东理工大学的考生,其成绩波动范围为华东师范大学—上海大学区间,喜欢金融、经济、会计、财务等专业。

如果留在本市就读,只有上海外国语大学—华东理工大学—东华大学—上海对外经贸大学/上海大学的组合(见图3-63),上海外国语大学、华东理工大学、东华大学、上海大学都不是财经类的强校,上海对外贸易学院只是普通高校。

如果用距离换分数,在定位波动区间内可以选择中央财经大学、对外经济贸易大学、西南财经大学、中南财经政法大学等财经类名校,也有南开大学、湖南大学这样的985高校,以及财经专业为特色的211高校暨南大学。还可以用东北财经大学、天津财经大学、南京财经大学这样3所财经特色院校来保底,专业水准更高(见图3-64)。

图3-63

图3-64

[案例9] 距离换分数:建筑学,距离换专业

对于想读建筑学的考生,除非能够高分进入同济大学的几个建筑类专业,否则本市其他院校就鲜有建筑相关专业可供选择了。而如果去外地,对于定位于华东师范大学—上海大学区间的考生,则可以有东南大学、天津大学、华南理工大学、大连理工大学、重庆大学等双一流/985高校建筑类专业可供选择,何乐而不为呢?

[案例10] 距离换分数:临床医学,距离换专业

而对于定位在华东师范大学—华东理工大学区间,想读临床医学的考生,去到外地,则有中山大学医学院、华中科技大学的同济医学院、中南大学的湘雅医学院等一流医学院可供选择。

在此之下,对中医学不感兴趣的考生,还可以选择南京医科大学、中国医科大学、苏州大学、南方医科大学、温州医科大学、大连医科大学、重庆医科大学等一系列学科评估为B档的医学院,来圆自己的医学梦。

[案例11] 距离换分数:工科,距离换高校

图3-65

对于意向高校所在地的“不限”,我们可以了解到考生将更多的关注点放在了目标院校和目标专业上。尤其能利用自己有限的分数,尽可能地去较好的大学,选到自己喜好的专业。该考生的目标专业偏向于工科,而全国范围内这样的高校还是比较多的。如何制定出合理的志愿表,光了解考生的基本信息还是不够的,还要结合其具体的定位情况,以及一些细化信息的整合。我们一起看一下,这个考生是如何分配自己的志愿的。

该考生的模拟志愿如图3-66所示,在实际填报中,按照目前的定位,普通本科批次可以将重庆大学作为第一或第二志愿。也可根据实际填报时的高考分数及位次来选择适合的冲高专业组。在方案中的东南大学和重庆大学均为985高校,而在上海市最后一所211上海大学之下,依然可以加入北京交通大学、苏州大学、西南交通大学、福州大学这几所211院校的专业组。可见,扩大院校选择区域,会增加高校的选择机会。尤其对于目标专业意向明晰的考生,更可以在更大的范围内选择专业优势较强的院校,提升自己入读理想院校的概率。

在复旦大学、上海交通大学和同济大学之间,外地985高校有中国人民大学、浙江大学、中国科学技术大学、南京大学;同济大学以下和同济大学分数接近的外地985高校有北京航空航天大学、天津大学、东南大学。这些院校都具有自己的特点,考生一定要结合自己的实际情况和地域的期待等因素来选择。比如,中国人民大学是以经济学、法学、新闻传播学类等人文社科类专业见长;浙江大学的机械能源、电子信息等工科试验班是其王牌学科;中国科技大学是数理化基础学科,还有计算机、材料等工科专业,都在学术排行榜上名列前茅;南京大学的综合性较强,数理化基础学科同样是优势专业,天文学类与大气科学类专业尤具特色,人文科学与社会科学方面,汉语、外语类、新闻传播类也是强项,经济学、管理学专业则是其优势专业的第三根支柱;北京航空航天大学自然是以航天航空类专业为特色;天津大学的分子科学与工程、建筑学都是其王牌专业,而且分子科学与工程是天津大学与南开大学合作开设的,可获得双学士学位;东南大学则是以建筑类、土木类、机械类和电子信息类专业而著称。

图3-66

在任何档次的上海院校,都有相对应的外地院校,结合自身情况来选择和填报。与华东师范大学投档分接近的外地985高校有厦门大学、武汉大学、南开大学和华南理工大学。与上海外国语大学投档分接近的外地985高校有四川大学、华中科技大学、北京师范大学、中山大学、武汉大学、西安交通大学、中南大学、北京理工大学。与华东理工大学投档分接近的外地985高校有天津大学、四川大学、哈尔滨工业大学、山东大学、电子科技大学、中国农业大学、重庆大学、华南理工大学、华中科技大学。与上海大学投档分接近的外地985高校主要有吉林大学、中央民族大学、中国海洋大学、兰州大学。

那是不是选择外地高校就是值得推荐的呢?不一定。这又要回到上面提到的内容,这要看每个考生自己的价值判断,对于将高校和专业优先考虑于地域的考生,选择外地高校无疑是可取的。而对于地域要求置于第一位的考生来说,则不是。因为对于这样的考生,哪怕浪费太多的分数都无所谓,只要尽可能利用自己的分数,留在上海读书就是自己最大的心愿。所以,距离换分的原则和方法只适用于愿意去外地读书的考生,且尽可能利用自己的分数,争取读更好的大学,创造自己追求的价值。

2017年,上海约4.7万考生中,大约有9300人考入了985、211高校,其中上海本地的985、211高校的招生计划人数是6300人左右,2018年的情况与2017年大致相仿。也就是说,上海的学霸们有三分之一选择了外地的985、211高校。

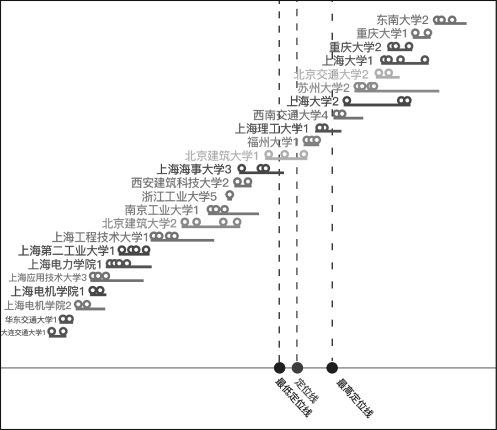

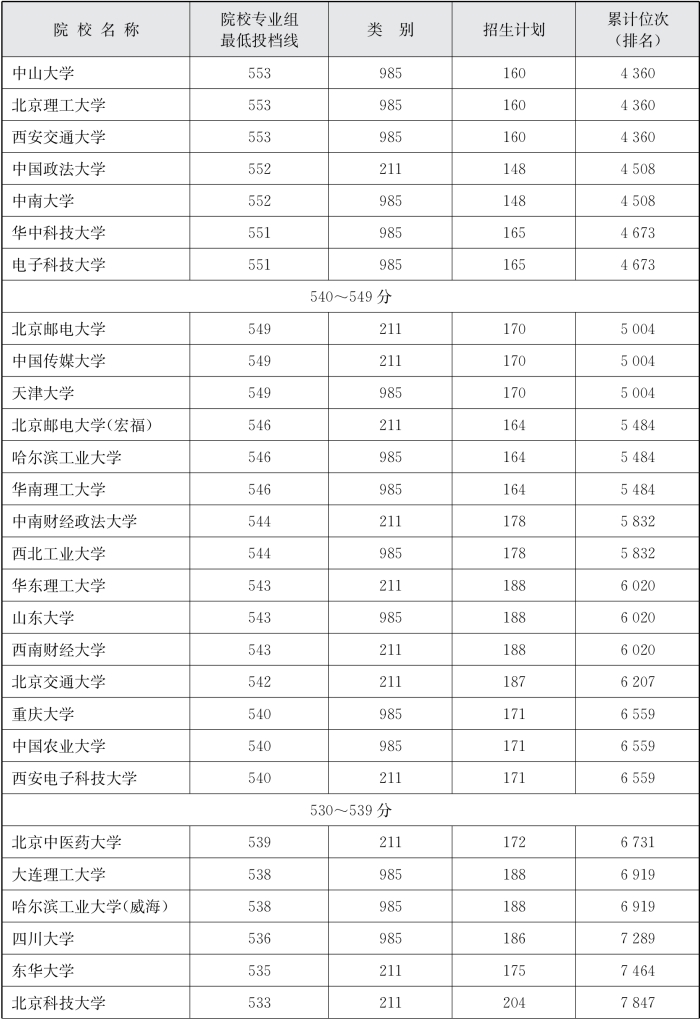

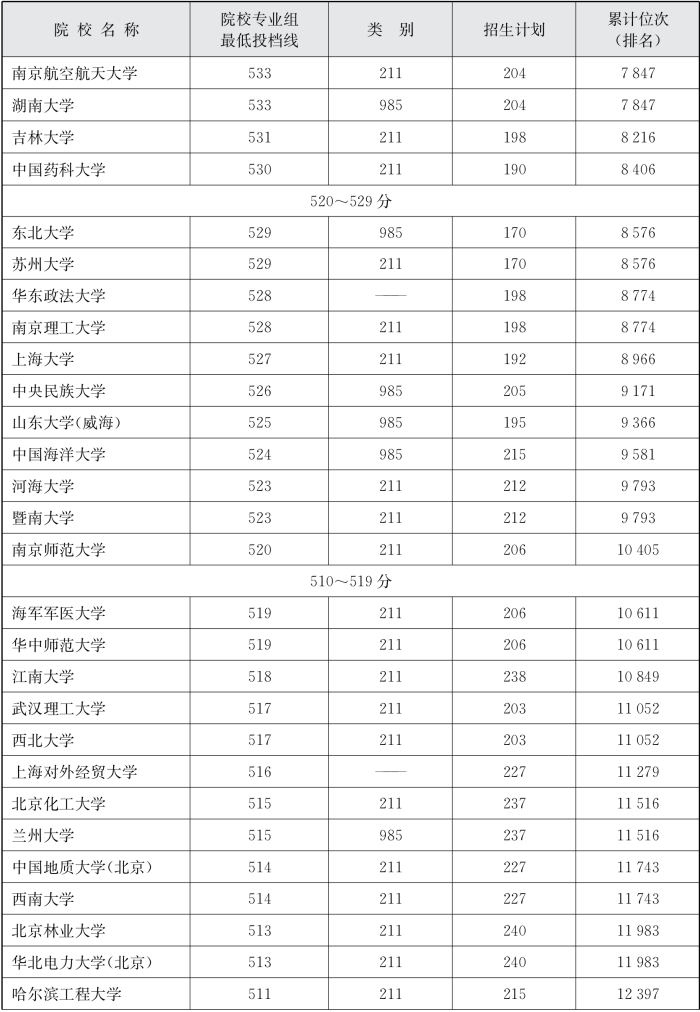

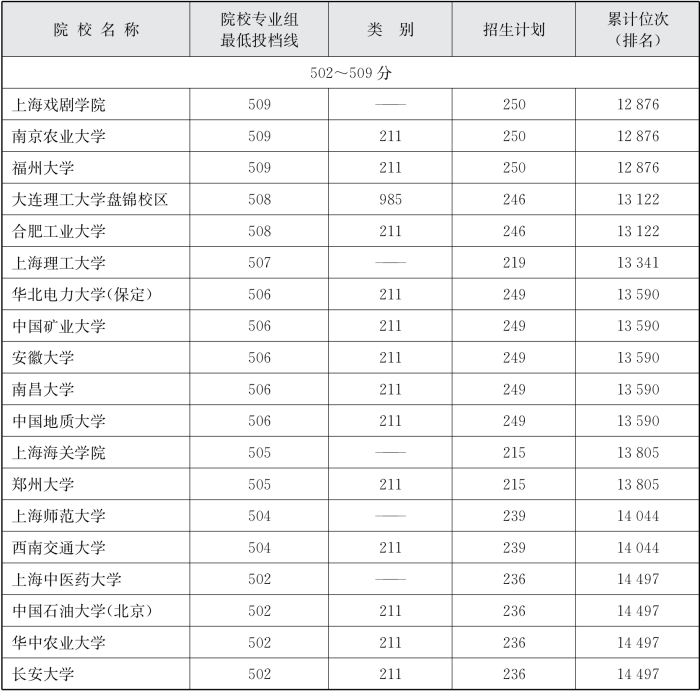

为了方便考生及家长对上海高校、外地985、211高校的相对录取分数及位次有更清晰的了解,笔者整理归纳了2018年相关院校录取情况,供参考。

表3-15

续 表

续 表

续 表

注:学校类别“—”代表非985,非211。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。