“本土雕塑”是中国雕塑的一个特殊性问题,其他国家的雕塑如法国雕塑、英国雕塑,不太会提出自己的雕塑应该“本土化”的问题。“本土化”是中国雕塑在面临强势的“西方化”背景下才出现的问题,这是一个不能回避的基本事实,也是中国为什么会提出“本土化”的前提。从另一个方面看,本土化本身就客观地存在于中国雕塑家的作品中,从严格的意义上说,每一个中国雕塑家其实都是“本土雕塑家”。

当代艺术的本土化问题具体说来,就是当代雕塑的民族性、民间性、地方性问题。这是中国当代雕塑本土化的三个具体方向:从古代雕塑传统中寻找精神资源和语言资源,进行创造性的转化;关注少数民族生活,从少数民族的艺术中寻找资源,体现出多民族文化的魅力;重视民间,重视地域文化,注重在民间、乡村和其他具有不同地域特色的文化区域寻找资源,从而形成当代雕塑的地域差异,形成不同的个性特色。

从中国近、现代史的角度看,雕塑的本土化并不是一个新问题。

19世纪后期,在帝国主义列强侵略与瓜分中国的严峻形势下,中国知识分子以强烈的忧患意识,力图救亡图存、保种兴国,提出了一系列振兴中华民族的主张。例如梁启超、章炳麟、孙中山等人,就是这种民族意识的代表人物。

就雕塑而言,自从西式雕塑进入中国后,中国雕塑家的本土情怀一直存在,雕塑的民族化,或者强调对雕塑本土资源的学习和借鉴的意识,一直是许多雕塑家心目中挥之不去的情结。尽管中国雕塑在20世纪遭遇了“西方化”,尽管中国雕塑在教学上、创作上曾经一度以西式雕塑为主导,但我们仍然应该承认,每一个从事雕塑工作的中国人,都有自己的文化根性和文化传统,都会自觉不自觉地受到它的影响和制约。所以,一个中国雕塑家想要摆脱“本土化”而成为彻底的“西方化”的雕塑家,其实是非常困难的。

换句话说,西式雕塑进入中国,并不能让中国雕塑家全面“洗脑”。只要你是受中国文化的熏陶、培养,在中国文化的环境中成长,就不可能完全被西方“格式化”。在这个意义上说,每一个中国雕塑家的作品多多少少都会带有民族文化、中国经验和中国生活的痕迹。如果说,中国雕塑家在创作方向上各有区别,那么,这种区别只不过表现为不同雕塑家的学术兴趣、研究方向和他在创作中吸收创作资源取向上的差异。比如,有的人可能更侧重寻找本土资源,有的人则侧重从国外、从当代文化中,或者从其他学科中寻找图式和造型资源。

中国当代雕塑家在本土意识的表达上,分为两种情况:一种是有意识地、自觉地将民族雕塑观念融入雕塑的创作中;另一种并没有有意识地追求,而是在创作中不自觉地、自然而然地流露出来的。

从中国文化的未来发展来看,以上无论哪一种方向都很重要,它们最后都将形成中国多元文化的整体面貌。另外,特别需要指出的是,中国雕塑的“本土化”过程不是一个排他的过程,而是一个融合、消化外来文化的过程。在今天看来,属于西方的古典雕塑、现代雕塑、当代雕塑,经历了“本土化”的过程,都将会通过分解、消化、吸收、重组,成为中国的新文化、新传统。

传统不是一成不变的,文化本身也在不断演变,所谓“本土雕塑”不是一个孤立、静止的概念。它只有一方面根据时代要求进行自我发展,同时通过吸收外来文化,构建新的传统和文化。所以,在当代雕塑中,没有一成不变的“本土传统”和“本土文化”。

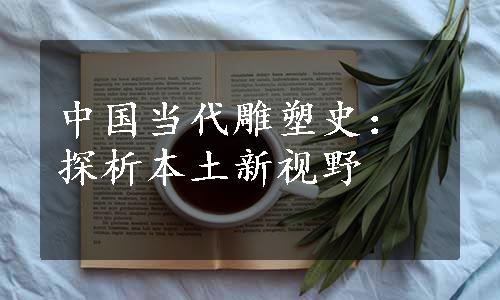

图1-07 王少军 曹雪芹 石 高60cm 1982年

图1-08 孙闯 草原 木 高70cm 1983年

应该说,从1979年开始,当中国再次热切地拥抱世界的时候,当西方现代主义雕塑和后现代主义雕塑大规模涌入中国的时候,当代雕塑就开启了它的本土化之路。中国一方面引入西方现、当代雕塑,另一方面又有民族化、本土化的问题如影随形,二者并行不悖,构成中国当代雕塑的一道重要的景观。20世纪80年代,中国美术学院雕塑系的教学大纲就明确提出,基础课教学的目的是“为创造具有中国风格的现代雕塑打下思想和技术的基础”。

中国当代雕塑在本土化方面的努力,体现为三种具体的策略:

第一,整合、转化的策略。不少雕塑家都感觉到,舶来的西方雕塑不管是古典的还是现代的,都必须经过中国文化的整合,创造性地转化为一种有中国自身文化特点的形式。

第二,学习、融合的策略。许多人在进行雕塑本土化努力的时候,并不排斥外来的雕塑样式,许多人甚至并行不悖,同时进行着两种方向的尝试。也有不少雕塑家尝试在西方现代雕塑与中国传统雕塑之间找到契合点,进行中西结合的努力。

第三,总体而言,在80年代,雕塑家的本土化的努力更多还是从风格、样式以及造型语言方面来着手进行的,也就是说,这个时候的本土化主要是形式、语言方面的吸收和借鉴。

中国雕塑家民族化和本土化的努力,首先是从表现对象上体现出来的。他们往往表现古代的人物、故事,表现民间或地域性的人物、故事,并且注重从传统、民间或少数民族的艺术中吸收形式、语言和表现方法,融入自己的创作。

图1-09 张克端 冬季草原 石膏 高10cm 1985年

“文革”结束后,从各地美术学院恢复高考的第一批雕塑系的学生中可以看到,青年学子在当时就已有了从传统雕塑中获取创作资源的想法。“文革”后,中国美术学院第一届雕塑系学生曾成钢的毕业创作做了一头在中国司空见惯的“狮子”,这让当时的同学们感到惊讶;中央美术学院第一届雕塑系学生王少军的毕业作品之一,则是表现中国大文豪的《曹雪芹》(图1-07),作品浑然一体,让我们想到了中国古代那些造型浑厚的雕塑;四川美术学院雕塑系第一届毕业生孙闯的毕业作品《草原》(图1-08),则是对少数民族人物的表现,作品的民族特色体现在造型简练、表达概括、略带装饰性处理等方面;中国美术学院80级毕业生张克端的《冬季草原》(图1-09),表现的也是他熟悉的牧区生活,除了作品的对象和意境具有民族特色,还融合了西方现代雕塑的造型语言,这种融合中西的努力,在当时是有代表性的。

(www.zuozong.com)

(www.zuozong.com)

图1-10 田世信 猎手 木 高46cm 1983年

图1-11 田世信 山路 青铜 高125cm 1986年

前面说过,雕塑的本土化在中国并不是新问题,那么20世纪80年代雕塑家的本土化探索,与现代雕塑时期即1979年之前的雕塑家们有什么不同呢?

这就不能不提到田世信——一位擅长表现少数民族生活的雕塑家。他在少数民族题材作品的创作上,给雕塑界带来了新的变化。这种变化在于,在整个20世纪,以中国少数民族的生活作为表现题材的雕塑并不鲜见。不过,少数民族题材的雕塑在较长一段时间里,常常成为佐证政策和概念的符号,成为烘托气氛、营造一种“皆大欢喜”的局面所进行的装饰和点缀。除了服装、道具和人物面貌具有所谓的少数民族特征以外,真正从文化入手,从民族文化的特殊形态入手,在雕塑中真实地反映他们的生存状态、精神生态和文化命运的作品却很难见到。

田世信表现贵州少数民族的雕塑作品,明显地开始转变这种风气。尽管田世信是一个高产的雕塑家,在创作上涉及的面比较广,但是他在关注、揭示少数民族生存状态,真实地反映他们的喜怒哀乐这方面作出的开创性的努力,是十分重要且无人可以替代的(图1-10)。在贵州25年的生活积累以及来自底层的生活经验,使田世信真正了解了在艰苦条件下西南少数民族的生活状况。与过去猎奇式的作品不同,与过去牧歌式的、田园式的表现少数民族生活的作品也不同,田世信的早期作品《侗女》《苗女》《欢乐柱》为中国当代雕塑开启了另一个新的方向,即表现少数民族寄寓于平凡中的坚韧顽强的精神世界,以及在艰辛中透露出来的崇高感。

田世信始终不是一个风格主义者,不是为了创作才来表现少数民族的。对他而言,少数民族不单单作为表现的对象和题材,也不单单作为艺术的语言方式,而是精神世界上的呼应和沟通。可以说,正是有了田世信的这些优秀的作品,中国才有了真正意义上的表现少数民族的雕塑。这种创作状态,意味着作者个人的民族身份并不是最重要的,重要的是如何对待少数民族的生活,如何表现少数民族的生活。如果说,田世信早期的作品还略带有某些唯美和装饰的成分,他后来的《高坡上》《山路》《山音》在这个方面则有了更具深度的拓展。作品中的苦涩、苍凉以及宗教般的信仰力量,使他的作品具有了更深沉的精神内涵(图1-11)。

曾成钢在雕塑民族化方面所作的贡献,集中体现在对传统雕塑资源的现代转化方面。1982年,曾成钢由中国美术学院雕塑系毕业之后,莫名其妙地被分配到基层的工厂。更令人啼笑皆非的是,在1988年重回母校攻读硕士学位之前,在基层长达六年的时间里,人们对这个学过雕塑的大学生不知如何对待。让他做电工,他分不清火线、地线,也不知道该怎么进行基本的操作,后来干脆让他做收发、勤杂工作。也许正是这种远离雕塑的生活,反倒让他保持了对于雕塑的狂热。几经努力考上研究生以后,多年积累的创作热情一下子迸发了,他从中国古代青铜器的造型中获得了创作的灵感。曾成钢在《我与青铜器》一文中说:“我对青铜器仿佛有种说不清楚的、特别的爱好。不知何故,每当我静静地翻阅有关青铜艺术图片资料,当那些缄默不语、铜锈斑斑的青铜器展现在眼前时,我的心灵就会受到强烈的震动,使我陶醉,迷恋,并赞叹不已……不可否认,在雕塑创作时,我的艺术思维方式和艺术表现形式是从青铜器这里建构起来的。青铜器与我的雕塑结下了不解之缘。”〔3〕

母体文化对雕塑家的巨大吸引力,证明了文化传承的力量。在外来文化的冲击下,中国的传统文化并没有丧失自身的魅力,从中国传统艺术中获取资源也是雕塑家们进行形式创造的一个重要方面。曾成钢在青铜器艺术的启发下,连续做了几组让人刮目相看的作品。

他的“动物”系列对青铜器的吸收、借鉴较为直接,如夸张、变形、结构的对称、纹饰线条的装饰意味、体面之间突兀刚直的转折、尖锐犀利的尖角,都具有一种鲜明的青铜艺术的意味(图1-12)。“水浒人物”系列同样保留了这种意味,在造型上更加含蓄、圆通,对人物动与静、虚与实、繁与简的把握和处理都更加成熟;刚直的线条与弧、圆线条的对比,使动势更为强烈,空洞以及凹凸造型的穿插运用,使得人物既厚实、凝重,又有飘逸、灵动的感觉。

图1-12 曾成钢 猩猩 青铜 高30cm 1989年

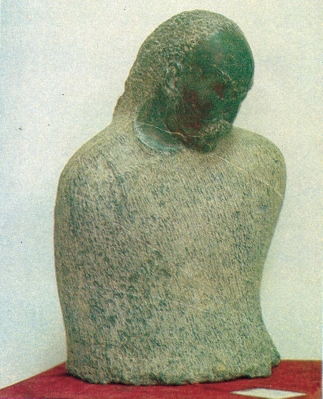

图1-13 殷晓峰 通古斯 石 高57cm 1989年

“古代神话”系列是在前两个系列基础上的进一步发展,表现了作者由相对规整、秩序化的造型向着更为自由、奔放,也更为写意的方向演进。曾成钢的雕塑比较“本色”,表现出他个人对于雕塑的理解,追求强悍、大气、力量感和体积感。他在对传统雕塑进行借鉴的同时,还吸收了现代雕塑的一些手法。曾成钢作品的意义在于他成功地在传统雕塑资源与现代雕塑创作之间找到了一个比较好的契合点,由于作品的个性突出,所以引起了比较广泛的关注。

总之,曾成钢对传统的研究终于获得了回报,他的《鉴湖三杰》在“第九届全国美术作品展览”上获得金奖。

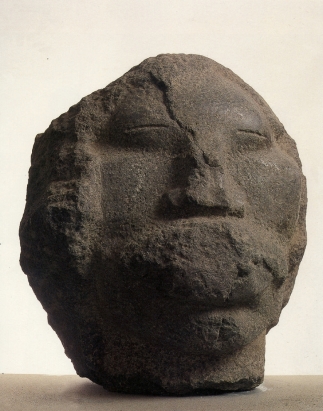

1989年,殷晓峰的石雕作品《通古斯》(图1-13)在“第七届全国美术作品展览”上获得银奖,这件作品以其浑厚的、粗粝的、不完整的、宛如出土文物般的造型,在当时让人耳目一新。《通古斯》并不仅仅是一件为了参加展览而创作的作品,而是作者在当时的一种自觉的文化追求和表达,因为除了石雕《通古斯》还有木雕《通古斯》,可见,这个系列代表了他当时的一种整体性的思考状态。

在20世纪80年代,中国当代文学界有所谓的“寻根文学”。这一文化思潮表现在雕塑上,则是以殷晓峰《通古斯》为代表的这种“寻根雕塑”(图1-14)。

图1-14 殷晓锋《通古斯》作品原型

由《通古斯》开始的这类“寻根雕塑”的创作经验,来自殷晓峰在学习期间以及其后的田野考察。这类作品的创作灵感的萌发,不能不说是得益于中国的美术院校都有的老传统——下乡。早在殷晓峰读大学期间,他曾经乘三天三夜的火车,来到了在大兴安岭深山老林中藏匿着的一个古老民族——鄂温克人生活的地方,这个传奇的民族感动了殷晓峰。鄂温克人与大山为邻,他们的生活、思想、情感与大自然息息相通。据说,直到现在还有少量属于通古斯民族的鄂伦春使鹿部落,仍然不能习惯山下的定居生活,坚持在大山里赶着鹿群,过着游牧的生活。

殷晓峰这种在面向民间、面向地方的创作方向上所作出的努力,在20世纪80年代的美术新潮中有着独特的价值。他的特立独行之处是在一片“进步”“追赶”的呼声中,选择了“向后看”,来到古老苍凉的少数民族生活中,回到深山老林里,寻找被现代化遗忘的角落。他用雕塑表现古老的通古斯民族,意在表达现代性视野之外的“另类”的文化生态,从而展示出一种独特的创作视角,这不仅显示出作者独特的眼光,也凸显了他在雕塑创作上的前瞻性,奠定了他未来的创作路线的基本走向。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。