大约公元前七世纪初,地球东经103°76'~103°77'、北纬29°55'~29°56'之间的一块地表,1亿4千万年前的白垩纪地质运动形成的石英砂岩厚达300多米,出露岩层历经亿万年风雨刻蚀,在地表北部表现为一带浅浅的、东北-西南走向的深红色山丘。剩余的地表部分则由三条来自北边山地的大河侵蚀、沉积出一片广阔的河口三角洲,泥沙淤积,卵石堆岸。其中两条河流先在三角洲西边约2公里处腾跃相遇,向东奔袭至三角洲东南角,一头撞入另一条步履渐缓的大江。

汇聚后的大江再一路向南,150余公里之后与另一条大江相汇,继续向东突进至1000公里之外的荆楚。有一支叫开明的部族正面临灭族的危机,他们的首领鳖灵决定沿着大江逆流而上,寻找新的家园。

开明族穿越重山叠嶂,涉过险水恶滩,先后与大江两岸的巴人、僰人、僚人相遇,一路无安身立足之地。他们继续北上,直到遇到这块胸襟坦荡的平坝、波逐心潮的三江汇。这里有唾手可得的粮食,取之不竭的盐卤、自燃长明的火。他们紧绷的心弦终于松弛下来,停止漫长的跋涉,重新建造城市,把它作为开明王国的都城。

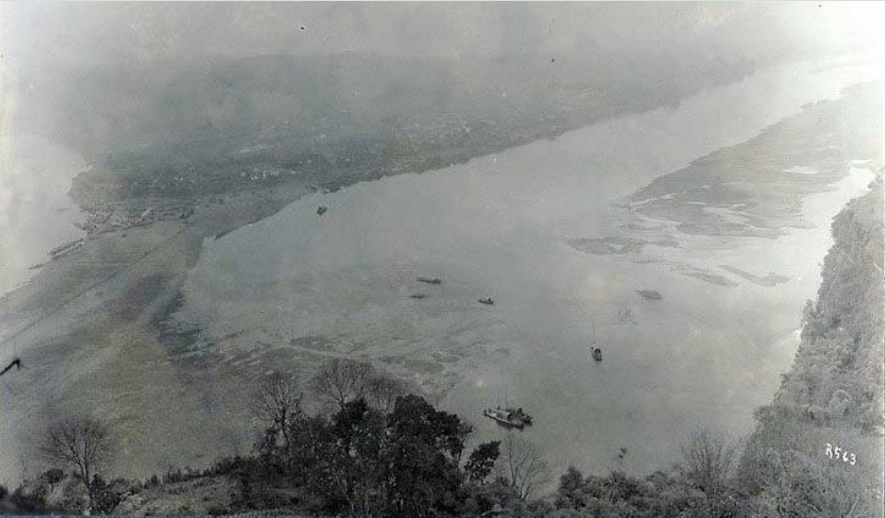

图1-1 凌云山上俯瞰三江汇流处的嘉州城。占画面大部分的河流为岷江,画面最左边的河流为大渡河,青衣江在画面上不可见。岷江、大渡河交汇处的三角洲即为乐山城。美国探险家、学者约瑟夫·洛克(Joseph Charles Francis Rock)1925年摄。

不知过了多少年,开明王国将都城迁到了成都,在经历了十二代国王统治之后被秦国所灭。秦国在开明王朝第一个国都所在地建立了南安县城。此后的两千多年中,该城就一直是县、郡、州、府、路、道、专区、地区、市一级行政区划的治所,后来有了个闻名天下的名字——乐山。

古代文献与现代历史学研究给我们插上了想象的翅膀,让我们得以描画以上开明王朝建都乐山的场景。然而,想象总归只是想象,开明王朝是否真的曾把都城建于三江汇流处的乐山呢?(www.zuozong.com)

“荆有一人名鳖灵,其尸亡去,荆人求之不得。鳖灵尸随江水上至郫,遂活,与望帝相见,望帝以鳖灵为相。时玉山出水,若尧之洪水。望帝不能治,使鳖灵决玉山,民得安处。鳖灵治水去后,望帝与其妻通。惭愧,自以德薄,不如鳖灵,乃委国授之而去,如尧之禅舜。鳖灵即位,号曰开明帝,”[1]其他文献的记载大同小异,这个故事大致是说,荆地一个叫鳖灵的人死了,尸体随江水逆流而上到达了蜀国郫地,死而复生,被古蜀国的望帝任用为相。鳖灵外出治理洪水时,望帝却与鳖灵的妻子私通,因道德上的羞愧感而让位于鳖灵。鳖灵即位后,改国号为开明。关于鳖灵的记载,神话成分显然很重,但神话中可能留有史实的痕迹,因此历史学家们往往据此来恢复古蜀历史。

开明王朝最早的都城位于三江相会处,这种说法最早来自北魏时郦道元的《水经注·江水》:“(南安)县治青衣江会,衿带二水矣,即蜀王开明故治也。”从秦灭古蜀至南北朝,南安县尽管在行政上附属过不同的郡、州等上级行政单位,但作为一个县级行政单位顽强存在了近八百年时间。“治”,即治所,是地方政府所在地的称呼,比如省治即今之省会,县治即今之县城。在华夏中原王朝眼中,古蜀国为地方政权,所以国都也称“治”。

将开明鳖灵神话和《水经注》的记载合二为一,历史学家们从中追寻出了以鳖灵为首领的开明部族的迁徙路线与定都南安(乐山)的历史。如著名历史学家蒙文通在《巴蜀古史论述》中说:“也许开明溯江而上,先在南安(乐山),又北上至广都(双流),后移成都”“开明故治在南安,又由广都迁成都”[2]。考古学家童恩正在《古代的巴蜀》中也说,开明族从川东迁徙而来,“最初到达川西时,定居在今乐山一带”[3]。

其实细细想来,郦道元《水经注》中关于南安县治是古蜀开明故治的记载存在着很大的问题。这种说法,在之前的任何一本文献当中都没有出现过,司马迁《史记》不见记载,包括常璩《华阳国志》在内的本土史志也没有记载,显然是郦道元本人的追记。郦道元是南北朝时期的中原人,与古蜀开明国的时空差异实在是太大了。秦并古蜀之后,中原文化入侵,古蜀文化断代,古蜀面貌模糊不清,只有类似鳖灵尸化的神话传说存在于后世文献残篇中。因此郦道元此说的可靠性不是很高。迄今为止,这块三角洲还没有出土过表明其曾为古蜀城市的考古证据。

因此,这三江交汇之地确实从新石器时期起就有人聚居,[4]但是否在开明王朝时就被作为都城,是不能够完全确定的。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。