【规范规定】

《住宅建筑规范》(GB 50368—2005)

6.4.2 抗震设防地区的住宅,应进行结构、结构构件的抗震验算,并应根据结构材料、结构体系、房屋高度、抗震设防烈度、场地类别等因素,采取可靠的抗震措施。

《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010)

4.9.1 各抗震设防类别的高层建筑结构,其抗震措施应符合下列要求:

(1)甲类、乙类建筑:应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施,但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。当建筑场地为Ⅰ类时,应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。

(2)丙类建筑:应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施。当建筑场地为Ⅰ类时,除6度外,应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施。

4.9.3 抗震设计时,高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。

《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)

4.2.2 天然地基基础抗震验算时,应采用地震作用效应标准组合,且地基抗震承载力应取地基承载力特征值乘以地基抗震承载力调整系数计算。

4.4.2 非液化土中低承台桩基的抗震验算,应符合下列规定:

(1)单桩的竖向和水平向抗震承载力特征值,可均比非抗震设计时提高25%。

(2)当承台周围的回填土夯实至于密度不小于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》

(GB 50007—2011)对填土的要求时,可由承台正面填土与桩共同承担水平地震作用;但不应计入承台底面与基土间的摩擦力。

4.4.3 存在液化土层的低承台桩基抗震验算,应符合下列规定:

(1)承台埋深较浅时,不宜计入承台周围土的抗力或刚性地坪对水平地震作用的分担作用。

(2)当桩承台底面上、下分别有厚度不小于1.5m、1.0m的非液化土层或非软弱土层时,可按下列两种情况进行桩的抗震验算,并按不利情况设计:

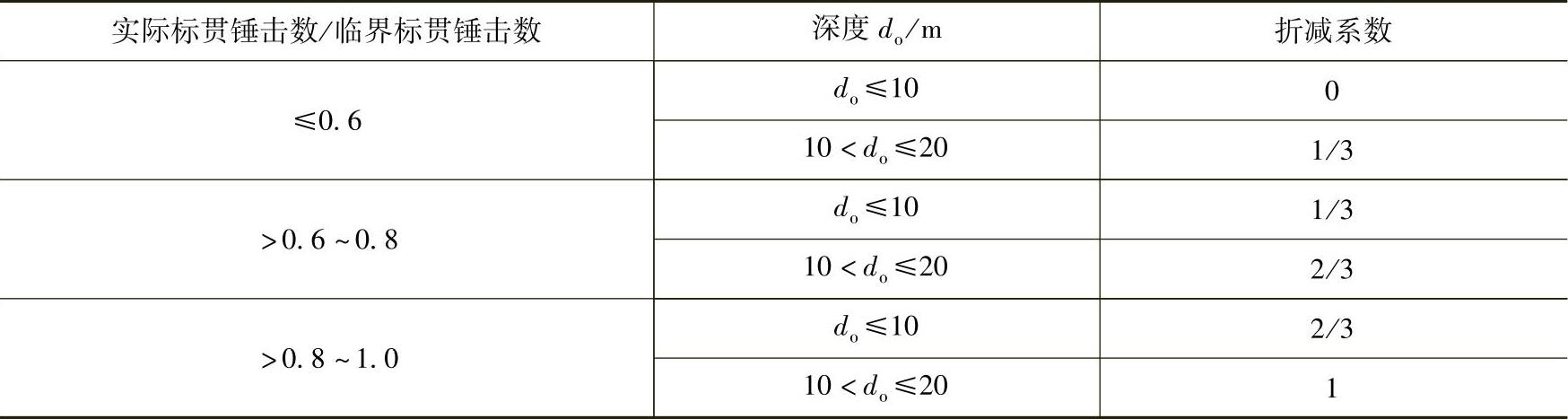

①桩承受全部地震作用,桩承载力按本规范第4.4.2条取用,液化土的桩周摩阻力及桩水平抗力均应乘以表5-17的折减系数。

②地震作用按水平地震影响系数最大值的10%采用,桩承载力仍按本规范第4.4.2条1款取用,但应扣除液化土层的全部摩阻力及桩承台下2m深度范围内非液化土的桩周摩阻力。

表5-17 土层液化影响折减系数(www.zuozong.com)

(3)打入式预制桩及其他挤土桩,当平均桩距为2.5~4倍桩径且桩数不少于5×5时,可计入打桩对土的加密作用及桩身对液化土变形限制的有利影响。当打桩后桩间土的标准贯入锤击数值达到不液化的要求时,单桩承载力可不折减,但对桩尖持力层作强度校核时,桩群外侧的应力扩散角应取为零。打桩后桩间土的标准贯入锤击数宜由试验确定,也可按下式计算:

N1=Np+100ρ(1-e-0.3np) (5-2)

式中 N1———打桩后的标准贯入锤击数;

ρ———打入式预制桩的面积置换率;

Np———打桩前的标准贯入锤击数。

5.1.1 各类建筑结构的地震作用,应符合下列规定:

(1)一般情况下,应至少在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用,各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担。

(2)有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。

(3)质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。

(4)8、9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑,应计算竖向地震作用。

注:8、9度时采用隔震设计的建筑结构,应按有关规定计算竖向地震作用。

5.1.6 结构的截面抗震验算,应符合下列规定:

(1)6度时的建筑(不规则建筑及建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑除外),以及生土房屋和木结构房屋等,应符合有关的抗震措施要求,但应允许不进行截面抗震验算。

(2)6度时不规则建筑、建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑,7度和7度以上的建筑结构(生土房屋和木结构房屋等除外),应进行多遇地震作用下的截面抗震验算。

注:采用隔震设计的建筑结构,其抗震验算应符合有关规定。

【解析】

抗震设计的住宅,应首先确定抗震设防类别(不低于丙类),并根据抗震设防类别和抗震设防烈度确定总体抗震设防标准。

其次,应根据抗震设防标准的要求,结合不同结构材料和结构体系的特点以及场地类别,确定适宜的房屋高度或层数限制、地震作用计算方法和结构地震效应分析方法、结构和结构构件的承载力与变形验算方法、与抗震设防目标相对应的抗震措施等。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。