《寻找小糖人》这部反映罗德里格兹传奇音乐经历的纪录片2013年获得了奥斯卡最佳纪录长片奖。这部纪录片经过精心设计,充满悬疑片的手法。罗德里格兹本身也确实有很强烈的戏剧性,在美国是“zero”,在南非是“hero”。

奥斯卡历来青睐音乐类影片,这部音乐与传记相结合的纪录片获奖是情理之中,也是美国梦的另外一种成功方式,因为《寻找小糖人》中的罗德里格斯很特别,他的美国梦不是在美国实现,他本人在美国名不见经传,第一张唱片销量只有6张,第二张唱片销量也只有两位数,所以寻找这样的音乐人的故事一开始就充满悬念。

(一)线形结构

纪录片的创作和其他影像艺术作品一样离不开叙事技巧和结构的精心组织。纪录片是对生活的真实记录,但这种记录不是实况直播,所以其叙事的技巧和结构的形式不仅仅是如何运用镜头语言进行素材的拍摄,也不仅仅是拍摄镜头素材的选择与处理,更重要的是通过对前期拍摄的镜头进行认真选择和合理组合,以便将创作者的思想、理念等通过客观的画面与声音表达出来。

《寻找小糖人》采用线形结构,这种结构的特点是有一条或多条存在内在逻辑关系而贯穿全片的线索。《寻找小糖人》很明显地紧扣“寻找”,直到找到线索,虽然寻找的来由、过程很复杂,寻找的过程从南非到罗德里格斯歌中唱过的荷兰、瑞典,直到美国底特律把他找到。在这部片子中,“寻找”作为主线索,罗德里格斯的几首歌曲则作为重要的线索支撑、连贯起寻找的过程,片中多次用罗德里格斯的歌曲和唱片封面来强化这条线索。

该片从最开始的开普敦按照寻找的线索来到1968年的底特律。当时制作人丹尼斯·科菲和麦克·希尔多在一个晚上走进江边码头的一个烟雾缭绕的酒吧,画面只有罗德里格斯的背影,但歌声美妙。当时,美国仍处于越战期间,反叛的风潮席卷全社会,战争和原有盟友的竞争等原因带来经济衰退,汽车城底特律也受到巨大冲击,底特律的听众无法欣赏他的第一张唱片《冷事实》。

而稍晚的时代,南非由于不得人心的种族隔离政策受到制裁,处于与世隔绝的状态,无意中传入的《冷事实》成为南非黑人反抗种族隔离的圣歌,甚至掀起了一场“自由运动”的音乐革命。这张在南非销量超过50万的唱片不知道为什么流行,大家也找不到歌唱者的任何信息,甚至传说他在舞台上给自己浇上了汽油,然后点燃了自己。但这注定是一个神奇人物的神奇传记,他们找到了罗德里格斯,并且许多人因为他而变得富有。

纪录片的叙事结构的安排某种程度上与其他电影形式一样,都是编导等创作者给予画面、声音等电影组成要素以某种意义的手段或者说是一种编导技巧。只不过,纪录片更加注重所拍摄素材本身的价值、真实性、纪实性,但其整体质量的高低与对这些素材的叙事结构的合理安排有着重要的关系,历届奥斯卡获奖纪录片不乏重大事件的历史记录,但其获奖与导演将这类事件的现场记录运用合理的叙事结构进行安排有很大的关系。叙事结构有良好的安排也可以使平淡无奇的素材发出耀眼的光芒,在消费主义文化盛行的当代,可以认为某种程度上叙事结构对于作品的意义要超过素材本身的镜头语言。

纵观这149部奥斯卡获奖纪录片,每部纪录片叙事结构都有其自身的特点,由于艺术无定式,主创人员的个体情况也存在巨大差异,当然也与具体的拍摄对象、拍摄题材不同有关。

结构是纪录片创作中的重要方面,不同的排列组合导致不同的结构会产生不同的叙事效果。德国女导演里芬斯塔尔的《意志的胜利》是一部历史上著名的宣传纪录片,没有用解说词进行灌输式宣传,画面中出现大量的各种纳粹的象征符号和希特勒。行进着的人群、喊着口号的儿童、各色旗子、纳粹党徽、鹰徽、古老的德国街道、民间歌舞、云彩、鼓舞人心的演讲、整齐的军服加上如同上帝一般君临大地的希特勒,建构出了德国纳粹的强大。该片资料经苏联导演的重新剪辑,当时形成了一部反法西斯的影片《普通法西斯》。《意志的胜利》中还有部分镜头被奥斯卡获奖纪录片《希特勒活着吗》、《黑狐狸》等片中运用,不同的结构完全颠覆了希特勒的形象。

2008年的金融危机题材诞生了多部纪录片,试图从不同角度记录这次危机的灾难性后果并探究危机的产生原因,但并非所有的纪录片都获得成功,许多对素材结构驾驭能力不强的纪录片被迅速地遗忘在了浩瀚的视频大海之中。《监守自盗》通过合理的结构,对各类专业人士、普通人群的采访,有序合理地组织素材,在金融危机已经过去的2011年获得奥斯卡奖。从《监守自盗》等获奖作品可以看出一部优秀的纪录片,其结构必然严谨、统一而又自然。

线形结构也可以是外在的、形式上的。对于比较复杂的叙事,使用线形结构的片子往往要用两条或两条以上的线索。2010年获得奥斯卡最佳纪录片奖的《海豚湾》是一种鲜明的主观化视角叙事,结构中有三条相互交叉的叙事线索。一条是摄制组实地拍摄的线索,特别是在受阻挠的情况下如何以各种非正常的方式来记录的情况,也被再现在观众眼中。第二条叙事线索是揭露日本人为什么要滥杀海豚。最后一条线索是环保主义者为什么要拯救海豚,这里就有里克·奥巴瑞作为海豚驯养员的传奇经历。

世界各地凡有海豚围捕场的地方,就有里克的身影,他无数次掏出身上的每一分钱买来海豚放生,也多次因为剪断铁丝网释放海豚而被捕。正是里克的醒悟和不懈努力促成了皮斯霍斯跟随他前往太地町神秘海湾进行冒险拍摄。

(二)声音的真实

70年代新纪录片运动兴起时,以安东尼奥的作品为代表的纪录片就表现出对声音的重视。“如果说美国的直接电影制作者们贬抑声轨,使其成为一个次要的角色(尽管他们偏爱噪音),安东尼奥所做的就正好相反。”[8]新纪录片运动重新解放了被直接电影摒弃了的画外解说。

《寻找小糖人》就是以音乐记者克雷格·巴塞洛缪-史其顿(Craig Bartholomew Strydom)的自叙或者声音来串场,虽然中间穿插有其他唱片公司老板、作家、歌唱家罗得里格尔斯本人及三个女儿面对镜头的讲述,但整体风格就是寻找遗失多年的歌唱家“小糖人”的故事。

解说和访谈的互相补充,调节了整部纪录片的节奏,采访作为重要的叙事手段,较之于解说词自然、贴切、生动,部分纪录片全片采用一个人的叙述,可以是同期声或者是画外音作为主线贯穿,整体协调,故事性强。《不再是陌生人》同样也是以特拉维夫市一所特殊学校的教师一人为主的讲述构成节目的叙事基调。

《难以忽视的真相》通片采用戈尔一人的视点,观众只能听到戈尔一人的声音,无疑是创作者意识介入较为明显的一部纪录片,虽然论辩过程被展示得很详尽,但除戈尔本人外,再没有其他的信息及观点来源,造成观众对戈尔提供的信息和观点无法比较也无法辨别。在戈尔演讲的过程中,“现场”时时传来掌声。这正是模仿了情景喜剧中场外笑声的效果。就像情景喜剧是规定观众应该在哪里发笑并且代替那些失去自然发笑的能力的人去笑一样,影片中的掌声也规定了观众应该在哪里表示强烈赞同并且代替那些对于公共事务冷漠的人们去为一个理念而激动。(www.zuozong.com)

除了人声之外,《寻找小糖人》和其他纪录片一样也重视音乐、音响、音效的表现,片中运用罗德里格斯的多首歌曲串起整个故事。纪录片中音乐不是必须具备的因素,但按照电影的传统,纪录片等电影题材都需要音乐,同时,为了渲染气氛、深化主题、抒发情感、表达情绪等目的,也需要加入音乐。音乐必须与纪录片的内容相配合,不同的音乐对于纪录片的真实表达将起到不同作用。

1982年获奖纪录片《斯坦在中国》就与当时另外一部广为流传的纪录片——安东尼奥尼的《中国》不同,画面上有大段的中国风景空镜头,虽然斯坦是第一位到访新中国的小提琴大师,但背景音乐大量采用中国民乐,体现了鲜明的“在中国”的真实感,其解说词也在中国民乐的衬托中强调了“在中国”这一事件。

声音是纪录片中满足观众听觉需要的重要组成部分,很难武断地给声音和画面哪个更重要下结论,但肯定无法只重视某一种元素。电影声音技术的发明使得纪录片告别了默片,经过众多技术人员以及电影理论界和实务界的努力和探索,声音终于可以摆脱画面戏剧叙事的束缚成为真正的电影声音,两个元素相互影响作用形成一有机整体,声音和画面的关系不再是1+1=2或者小于2,其效果形成一个几何级数的倍增关系。声音录制技术对于纪录片发展具有重大意义,有学者认为“科学技术的发展对电影艺术造成实质性影响的,只有声音进入电影这一次”[9]。在目前的技术条件下,除部分实验性和科普性电影院外,嗅觉、触觉等介质形式无法成为纪录片的传播手段,普通的纪录片只能依靠画面和声音两种介质实现纪实。

(三)画面资料的补充

纪录片将需要表达的内容通过镜头语言真实地呈现于观众面前,实际上,制作者将自己的观点、意图隐藏于客观、真实的画面之下,将影像展现给观众,不同的观众可以根据自己的习惯,或按照导演的设计,或者按照自己的立场进行解读和接受。呈现出来的影像被观众按照自己的需要进行解析,其效果与纪录片的镜头语言以及结构、叙事方法等诸多因素密切相关。

但是,纪录片经常碰到的问题是缺乏真实场景下的实时画面,创作人员必须想尽办法用生动的画面和语言来叙事,《寻找小糖人》同样如此。罗得里格斯1968年、1970年出了唱片之后在美国只卖出6张,默默无闻地出卖苦力养活自己,从这个时期直到1998年寻访到他,近30年时间跨度所有的故事都没有音视频资料支撑,这时,各种访谈、其工友和女儿的回忆填补了只有两张唱片的苍白和空洞。访谈在这类性质的节目中几乎成了唯一行之有效的叙事手段。

镜头语言是构成现实的一种重要连接方式,而影像则是现实的一种直接表达。纪录片的创作与其他类型的语言写作存在明显差异。纪录片为了客观再现对象的同时使主题表现得清楚有力,编创人员必须“远离”被拍摄的对象,拍摄对象呈现出客观存在。客观上的“远离”前提下必须让观众看清事物、事件发生的现场与进行情况,这样必须通过镜头语言来实现接近与注解,推镜头、特写等小景别的运用可以在画面上克服主体和客体间的距离而引起的问题。纪录片的镜头语言也不排斥隐喻、象征、诗化的各类修辞处理手法,这样不仅可以放松客观存在带来的沉重和纪录片固有模式的约束,也可以拉近观众与被拍摄者的心理距离。镜头语言不仅要实现对有形物体的记录,还必须实现对无形的形象如思想、过去、未来等内容的形象描述。

全景等大景别主要表现环境,《寻找小糖人》开篇的第一个全景镜头——开普敦海边,交代寻找的起点。无论是1943年获奖影片《莫斯科反击战》展现的莫斯科全景,还是2012年的获奖影片《不可战胜》里橄榄球场的恢宏场景,都需要全景或者远景予以表现,图5-5为《不可战胜》中的全景截图。

图5-5 《不可战胜》中的全景截图

对于表现主体与环境的空间关系则需要中、近景来表现,这样的小景别画面可以使纪录片的叙事流畅并减弱多个记录镜头之间切换造成的间断感。中、近景在好莱坞故事片多年的发展中已经成为演员表演的最佳景别了,在纪录片中,中、近景镜头更多的是作为一个过渡而存在。即使没有这类景别,观众也可以在全景画面中,调整自己的观看重点,过滤掉不感兴趣或不重要的部分,所以,中、近景画面出现于纪录片中是一种必然,可以满足观众的需要,也是推、拉等运动镜头中不可缺少的过渡或者起、落幅的景别。

(四)小型设备的自由书写

设备的小型化一直是纪录片人所追求的目标,在直接电影时代,导演们就希望摄影机能够隐身拍摄。进入21世纪以来,拍摄设备的小型化发展到一个巅峰,《寻找小糖人》部分场景就是用iPhone手机拍摄完成的。虽然使用手机拍摄是经费困难的无赖之举,但手机、相机等小型设备运用于纪录片的拍摄技术上已经成熟,画面清晰度也达到影院放映的要求。手机、相机或者更小型化的设备可以更少地干扰被拍摄者,并且方便携带,也有利于拍摄真实场景。

运用电视等小型设备拍摄纪录片也是随着技术的发展逐渐普及的,高速发展的电视技术特别是数字化的摄录一体便携设备给予纪录片以极大的拍摄便利。在胶片时代,纪录片主要属于国家的代言人和精英人士;在录像带时代,纪录片回归到各级电视台;而在数字化时代,纪录片自由地走向民间,成为普通大众影像书写的平民化载体。在媒介融合技术和实践取得巨大发展的今天,手机、相机等拍摄手段也加入纪录片制作的行列,必然为纪录片提供更多更真实、客观、贴切、全面的素材。

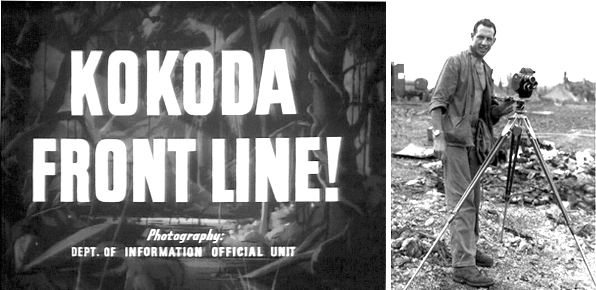

图5-6 获奖纪录片《柯柯达前线》即是采用图中(右)小型16 mm电影机拍摄的

二战期间的多部奥斯卡获奖纪录片使用16 mm电影机拍摄,相比较于35 mm电影机体积小了很多,能够较为轻便地突击到前线拍摄,但当时的同步录音设备过于庞大,并不适合战争现场使用。在一个相当长的时期内,摄影设备都是笨重庞大的代名词,为拍到许多现场的真实场景必须付出巨大的代价。《珠峰滑雪下山的人》(The Man Who Skied Down Everest,1976)一片讲述的日本著名滑雪运动员三浦雄一郎从珠穆朗玛峰滑雪下来的真实故事,他成为世界上首位在8 000米海拔滑雪之人,登上珠穆朗玛峰就是一件不容易的事,要完整记录这个过程更是一个壮举。为拍摄这部85分钟的纪录片,日本动用大量人力,登山、滑雪、拍摄全过程动用了800名搬运、40名夏尔巴向导、30名登山健将。设备的庞大和过程的复杂是需要动用这么多人的重要原因。2013年,待80岁高龄的三浦雄一郎再次站在世界之巅时,设备小型化已经有很大进步,世界各国播放的这一电视新闻的拍摄队伍就精简为几人了。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。