奥斯卡获奖纪录片采用解说词进行叙事具有悠久的传统,解说词以画外音的形式出现于纪录片之中的历史可以追溯到有声片的初期,单一旁白解说是格里尔逊纪录片的标志,在奥斯卡纪录片中以解说词的形式处理声音并不鲜见。反映二战的多部纪录片都是以解说词作为画外音的,在前线战场的拍摄中除了现场的音效声音可以有效得到记录外,同步语言信息很难清晰地被同步记录下来,采用画外音解说可以使观众在身临其境的同时掌握事件发展的具体情况。1942年的《丘吉尔之岛》及1943年同时获奖的四部纪录片《中途岛战役》、《柯柯达前线》、《莫斯科反击战》、《战争前奏曲》都是如此。格里尔逊式纪录片影响时间很长,奥斯卡颁发纪录片奖10年后,1952年获奖的《康·蒂基号》以及以后的一些纪录片仍然如此。另外一种情况则是部分自然环境类的纪录片中,由于动植物没有语言,也必须用画外音予以解释,《帝企鹅日记》(2006)、《沉默的世界》(1957)、《环绕我们的海洋》(1953)等片皆是如此。

(一)解说词的运用

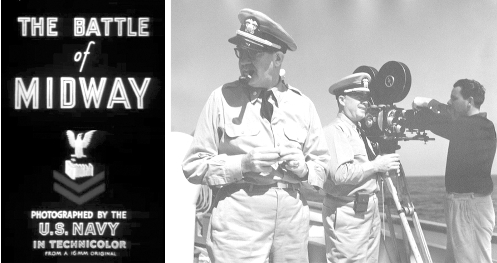

《中途岛战役》一片1943年获得奥斯卡最佳纪录片奖,导演为约翰·福特,片长仅为18′07″,染印法彩色纪录片,解说由亨利·方达等多位好莱坞影星担当完成,图5-1为该片的宣传海报及工作照。

图5-1 图左为《中途岛战役》宣传海报,强调其采用染印法彩色技术;图右为工作中的约翰·福特

1942年,好莱坞著名导演约翰·福特披上军装接受军队调遣,在预计展开的中途岛海战中拍摄一部能够鼓舞士气的纪录片。福特在军舰上和摄影师一同使用一台16 mm小型摄影器材拍摄,预计通过激烈的战争场景和对胜利的真实记录,表现美军士兵对这一正义战争的镇定与必胜的决心,鼓舞世界各大战场的盟军部队扭转战争颓势,早日取得战争的胜利。因此,该片具有鲜明的主题先行色彩,内容不可避免地使用各种议程设置手段。

影片开始于优雅的音乐衬托下的字幕和中途岛地图,然后于铿锵有力的解说词下,是轰炸机飞行员俯瞰视野下的中途岛海域的宁静美丽,这一切铺垫衬托出紧接着的日机轰炸、美军地面还击、空战,以及战役结束后的向阵亡将士的致敬。片尾是雄壮伴唱声音下的战争废墟上的海鸥、在黑烟前升起的美国国旗等,都具有象征意义,解说词则强化了战役胜利的意义。由于战争进行得较为惨烈,在当时条件下这样一部纪录片只能通过后期的配音和解说来达到现场感,导演约翰·福特在拍摄过程中曾不幸受伤,苏醒后又立刻投入拍摄。亨利·方达等多位好莱坞影星朗读的解说词代表了美国人民的心声,传统的民谣音乐等作为配乐也强调了纪录片中美国必胜的乐观精神,这里,声音成为纪录片中结构篇章的重要手段。

奥斯卡开始颁发纪录片奖项时,虽然没有同期录音,但其他形式声音的处理技巧已基本成熟,纪录片制作者对于解说词和音乐高度重视,甚至专门聘请音乐大师根据纪录片的特定情节来度身定做,请好莱坞明星为纪录片旁白。系列纪录片《我们为何而战》中的一集《战争前奏曲》1943年荣获奥斯卡纪录片奖,其音乐就是聘请艾尔弗雷德·纽曼专门制作,解说词请当时著名的演员沃尔特·休斯顿解说。

解说词先行的程序似乎与虚构性质的故事片的创作程序有关,这一时期的导演确实也来自故事片的生产领域,《中途岛战役》的导演约翰·福特在该片获奖之前就已经获得过3次奥斯卡故事片的导演奖。故事片的创作程序是在严格的计划和剧本先行的情况下运作的,拍摄内容、镜头处理、对白方式在安排好后才开拍,这种商业化故事片的拍摄程序,也被部分地结合到纪录片创作之中,纪录片的解说词先行与之相比有异曲同工之妙。

客观性与真实性是纪录片的重要特性,是纪录片导演必须面对的问题。完全依赖解说词必然会形成单视点、单角度的叙事,造成对客观性的损害。

(二)技术背景

纪录片全盘采用解说词而没有采访、同期声等声音形式,这在21世纪以来的纪录片中难以想象,但当时采用此种形式一个原因是受到当时创作理念的束缚,另外一个重要原因是受到技术条件的限制。

《中途岛战役》这样“画面+解说”的格里尔逊式纪录片宣传、教化目的比较明显。在画面与声音这两个表现元素中,画面的表意效果较为虚弱,而声音的表意效果强烈,具有明确的指向性和确定性,特别是第三人称式的解说词担当了纪录片表意的重要角色。

《中途岛战役》拍摄的时期,小型16 mm摄影机实现同步录音困难,后期声音录制可以在某种程度上弥补这一缺陷,在技术层面上基本可以做到以假乱真,但我们必须认识到纪录片中同期声的重要作用,作为纪录片,根本的创作原则就是纪实再现,后期的配音模仿现场如何逼真也可能,但并不真实。

以《中途岛战役》为代表的早期奥斯卡获奖纪录片基本采用这种起源于格里尔逊时代的叙事结构,在相当长的一个时期内其宣传作用也比较明显,因此,早期的受众研究理论将纪录片在当时的传播效果归于“魔弹论”(或称为“靶子论”、“皮下注射论”)的典型代表,在这个基础上,苏联提出“形象化政论”的纪录片创作理论。这一类纪录片早期占据奥斯卡获奖纪录片的绝大多数,现在在中国也有部分纪录片仍然采用此种形式。(www.zuozong.com)

在实际创作中,画外解说式的纪录片大多数是主题先行。针对明确主题拍摄足够的画面素材,针对画面再写出铿锵有力的文字稿本,后期的画面编辑必须配合画外解说音的配音情绪、长短等进行。《丘吉尔之岛》(1942)、《中途岛战役》(1943)即是如此,《康·蒂基号》(1952)也是全片使用旁白作为解说。

这种叙事方式强调画外音形式的解说词的叙事作用,并通过解说串联内容的发展,实现段落的转场,因此高度重视解说词的写作,经常是字斟句酌,多一句不可,少一字不行。《中途岛战役》制作时限于无法重构战争场景,其解说词与画面的关联度还较大,发展到后来,前期拍摄的画面如果不能吻合解说词的意境,需要多次补拍、重拍。故而这种叙事结构的纪录片在操作层面上往往变成先写解说词、录画外音,再根据声音的长短、语气、语调拍摄画面予以填充。这样的叙事方式行文流畅、说服力强,拍摄也相对简单,但很快就不可遏制地泛滥起来,纪录片塞满配上音乐的字正腔圆的解说,其他如图像、声音的叙事功能被严重削弱,画面成为一种解说词的图解工具。

(三)解说词的式微

纪录片的美学原则不是去创造真实,而是去记录、发现真实。如果每部纪录片都是先写好解说词,再按词寻找相符合的画面,结果必然影响到对客观真实对象的再现。

解说词本身不是同期声,应该可以看成纪录片的外在因素,同样的画面配以不同的解说,效果、主题就会完全不同。奥斯卡纪录片中多次出现希特勒的形象,其画面资料来源多取材于著名女导演莱尼·里芬斯塔尔的《意志的胜利》,但解说词不同,表现效果从对希特勒的崇敬可以演变为对希特勒的嘲讽与鄙视,《希特勒活着吗》(1946)以及讲述希特勒沉浮经历的纪录片《黑狐狸》(1963)都是以希特勒的资料画面堆砌配以宣传目的极强的解说词。

为传递更多的信息,解说词只能是加快语速或者增加解说词。40年代的奥斯卡获奖作品大量依靠解说词传递信息,《12月7日》中当天边飞来成群的飞机时,没有让观众看清楚是否是日军的飞机就迫不及待地讲解,这样也影响到解说词的效能。解说词的速度过快,观众难以听得明白;解说词过多,一个弊端就是闭着眼也能“看”纪录片,早期部分奥斯卡获奖纪录片采用格里尔逊的形式,《丘吉尔之岛》类似的纪录片甚至可以提供给广播电台使用,其解说词足以交代重要内容。

解说词如果被过于重视,画面及镜头的处理就会被忽视,本末倒置的处理将削弱纪录片的表现力。并且过多的解说词有可能影响画面的表现,在一个有机整体中,将因声、画的冲突减少纪录片的信息表达。

解说词先行的纪录片叙事方式形成一个创作的刻板模式后,从奥斯卡的获奖作品中可以看到,创作者为强调作品的合理性、权威性和增强说服力,经常将纪录片提升到政府、真理的代理人等角色进行教导,《希特勒活着吗》即是把希特勒已经死亡作为真理来发布的。纪录片用以承载主流的文化内涵和社会内涵,叙事方式更加注重共性隐藏个性,关注主题和结论,忽视具体的事件和人物,导致抽象的大道理压倒具体的事实在“说话”,虽然镜头仍然是真实的,但纪录片越来越面目可憎,发展到极致也就是其逐渐消亡的时候,从奥斯卡获奖纪录片来看,20世纪60年代开始,这种单一的叙事方式逐渐淡出银幕。

虽然社会生活类的这类解说词先行的纪录片逐渐式微,但某些题材必须使用解说词,特别是自然环境类纪录片,动植物无法说话,必须用解说词、字幕讲解,所以从《环绕我们的海洋》(1953)、《消失的大草原》(1955)、《沉默的世界》(1957)直到21世纪的《帝企鹅日记》(2006)都在使用解说词解释、说明画面内容,提升画面的人文意义。

当今的纪录片创作中,解说词并非不可用,只是如何用、用多少的问题,《不可战胜》(2012)为表现橄榄球队的实力不济也采用了画外音的叙事方式;《帝企鹅日记》中帝企鹅无法用面对镜头的自我陈述,解说词采用拟人的手法来讲述企鹅“爸爸”、企鹅“妈妈”对于生命的承诺,这样一些最新的获奖纪录片也未完全抛弃解说词,但在运用解说词时必须十分谨慎。

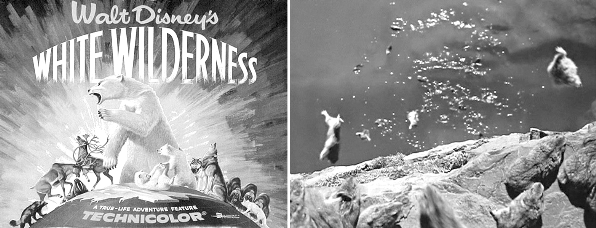

不可否认解说词在纪录片发展历史阶段起到重要作用,如果声音处理重心过于关注解说词,容易导致一些问题,例如历史上出现“主题先行”、“解说词先行”等现象,即先有解说词,然后才有根据解说词拍摄的画面,画面居然成了解说词的附属品,这种现象难以保证纪录片的真实性,《白色旷野》即是如此:主题先行的解说词固化了旅鼠会自杀的观点,纪录片创作人员在找不到自杀的旅鼠就只有买来旅鼠拍出自杀的假象,图5-2为《白色狂野》的宣传海报及画面截图。

图5-2 《白色狂野》宣传海报及片中旅鼠海边自杀的场景

格里尔逊式纪录片在20世纪中叶之后被观众所抛弃,解说词作为唯一语言出现的纪录片仍然存在,但即使是自然环境类纪录片,解说词的使用量也大大减少,不再是满篇充斥的喋喋不休的雄浑声音,解说词的表现形式也发生了变化。《帝企鹅日记》的解说词就极少,并且摒弃了其他同类纪录片以第三人称的角度客观陈述生物习性的惯用处理方式,而以第一人称的口吻和拟人化的手法从一个企鹅家庭一家三口出发,讲述企鹅的喜怒哀乐和为生存而战的艰辛,避免了枯燥无味的“上帝话语”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。