波德里亚说,广告“通过一种同谋关系、一种与信息但更主要是与媒介自身及其编码规则相适应的内在、即时的勾结关系,透过每一个消费者而瞄准了所有其他消费者,又透过所有其他消费者瞄准了每一个消费者。每一幅画面、每一则广告都强加给人一种一致性,即所有个体都可能被要求对它进行解码,也就是说,通过对信息的解码而自动依附于那种它在其中被编码的编码规则。”[39]广告是依据其自主化媒介的逻辑本身来实现对产品的传播与展示的,它虽然参照的是真实产品,但它所表现的并不代表产品使用价值的真相,因为它在抹去产品的客观特性后又进行了重新创造,由它表明的预言性符号所代表的是人们可去追求的梦想世界。也就是说,产品广告的功能并不只是表现产品,而更是生产意义和欲望,其目的在于使观赏者对他当前的生活方式萌生不满,并不断激发观赏者改善现有生活的欲望。因此,广告的劝导与神化“是超越真和伪的,正如时尚是超越丑和美的,正如当代物品就其符号功能而言是超越有用与无用的一样”[40]。

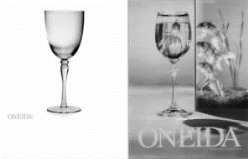

图3-3-4 Oneida高脚杯产品与产品广告(www.zuozong.com)

Oneida的高脚杯虽然设计精美、工艺精良,但作为一个产品来说,也只是普通的饮用工具。但在该产品的平面广告中,借水族箱中三条金鱼嫉妒地看着在Oneida高脚杯中舒适自在的同伴的表现手法,展现出Oneida高脚杯一种新的价值,而水族箱生硬的棱角线与高脚杯柔美的弧线的对比又赋予了高脚杯独特的美感。广告中的Oneida高脚杯形象是对原有产品的艺术再创造,能唤起观众与观看原有产品时不同的感觉、联想和想象,由此演绎出多层次意味,产生一种对幻象美的体验。此时,真实的产品已在广告之外,人们观看到的只是产品的虚拟形象。

在消费语境中,广告对产品符号价值的图像化表现将观众带入了一个想象的虚拟环境之中。早在20世纪20年代,美国著名新闻学者沃尔特·李普曼(Walter Lippmann)就提出了“虚拟环境”(pseudoenvironment)概念,[41]他认为在大众传播媒介极为发达的现代社会,人们对客观世界的感受来源于各种传播媒介对现实事件和信息重新加工后向人们提示的环境。广告作为大众传播的一个重要组成部分,为了实现其终极的意义——劝服和销售,充分地对现实进行了粉饰加工,营造出了一种有利于观者认同和接受的“虚拟环境”。这种“虚拟环境”由于无限接近于观众当前所处的现实环境或理想环境,以至于观众对此毫无接受屏障,轻易地选择了对广告的认同。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。