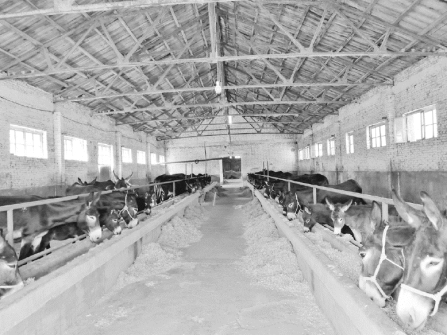

牛 牛的品种分役用牛和商品牛。役用牛属本地的土种黄牛,体型较大,头颈及角细,四肢短,前躯发达,骨骼粗壮。牛毛多呈黄色,少数呈黑色,还有狸花色和豹花色。其特性是性温顺,行动灵活,挽力大,耐劳持久,善觅食,杂病少,易饲养,是农家犁地播种的好帮手。新中国成立后,境内用牛拉车拉运肥料和收秋运输庄稼。牛是农民的重要生产工具,境内曾流传“三十亩地一头牛,老婆孩子热炕头”,反映出村民对牛非常看重和对生活的向往。1962年,全公社有牛409头,成为农业生产中拉犁耕种的主要役畜。到1975年底,全公社有牛849头。20世纪80年代后,随着农业机械化的发展,拖拉机耕地的普及,以及旋耕机的秸秆直接还田替代了专业的耕地,用牛的农活量减少,境内农户养牛量急骤下降,到1986年全乡仅剩100头。1999年,全乡仅有25头。2000年,西郊村民郝春录办起了家庭养牛场,饲养牛12头。2002年7月,西郊村籍在外人员李德光在下井滩投资办起大众养殖有限公司,饲养肉牛100头;同年,石门口村蔡喜军、乱流村先后办起养牛场,养牛步入市场化和商品化。2018年,前徐峪沟村的平定县福田裕养殖专业合作社投资40多万元,兴建肉牛养殖场,引进了西门塔尔牛种牛,至年底饲养肉牛35头。

前徐峪沟西门特尔牛饲养

驴 驴在境内饲养历史较长,是农业生产的主要畜力。特点是体格小,骨骼坚实,身躯紧凑,四肢壮实,适应性强,力大持久,饲喂量小,杂病少,宜饲喂,能驮、能骑、能拉碌碡、能拉磨、能犁地、能拉运货物等,一切农活都宜使,深受广大村民的喜爱。新中国成立初,境内有驴1675头。20世纪60至70年代,驴作为农业运输的主要畜力,境内数量一直保持在1000头左右。80年代后,随着农业机械的普及,运输能力的提升,驴的数量逐年减少。至1999年,全乡仅有驴30头。2016年12月,平定县瑞德养殖专业合作社在南上庄村建起了石门大黑驴养殖繁育基地,占地面积35000平方米,划分为养殖区、繁育区、活动区、饲料加工区、草料储藏区、办公区和医疗防疫区7大功能区。引进内蒙赤峰驴、山东德州驴等优良品种,在山西农业大学教授的指导帮助下,配种改良出拥有体形大、耐粗饲、抗病力强、适应性好、繁殖性能良好等优势的“石门大黑驴”,至2019年,饲养大黑驴300头。

石门大黑驴养殖繁育基地

马 境内马品种主要有蒙古马,毛色呈黄、枣红、白、青等。其特点是体格坚实劲大,抵抗力强,前胸发育好,前躯宽长,觅食性强,耐粗饲,耐劳持久。新中国成立前,仅有富户饲养。新中国成立后,随着农业生产的需要,马的数量有所增加。1962年,全公社有马62匹。1964年,西郊大队从内蒙古以1万元价格买回纯种的蒙古马2匹,1969年,南上庄大队从内蒙古购回蒙古马6匹,之后境内马的饲养量有所增长。1976年,全公社有马74匹。1982年,实行家庭联产承包责任制后,由于马觅食量大,加之运输机具的普及,马的饲养量逐年减少。

骡 是由公驴与母马、公马与母驴杂交种,故分马骡和驴骡两种,它具有马的劲大、韧劲,又兼有驴的杂病少、体躯健状等特性。它全身匀称,胸廓发达,四肢坚强有力,步伐轻快灵敏,肢蹄强健,性温顺,耐粗饲,善走山路,能拉车、犁地、驮运,生命力和抗病力强,饲料利用率高,体质结实,富持久力,易于驾驭,使役年限可长达20—30年,役用价值比马和驴都高,是境内村民最为理想的畜力之一。新中国成立初,境内有骡16头。1962年,全公社有骡76头。20世纪60至70年代,随着农业生产的需要,骡的饲养量不断增加,至1976年全公社有骡305头。80至90年代,骡仍然是本地农业生产的主要畜力。至2000年,全乡仍有骡100余头。

大石门村立富养殖场

猪 新中国成立以前,境内农户由于缺粮少食,养殖数量不多,仅110头。新中国成立后,政府鼓励发展养猪,养猪数量有所增加。1956年,境内贯彻国务院制定的“私有私养公助”的方针,并提高了生猪的收购价格,鼓励村民多养猪。同年,西郊村在狐峪口建起了养猪场。年末境内猪存栏412头。1963年,贯彻中共中央提出的“公养私养并举、以私养为主”的方针,对社员养猪实行奖售政策,至1965年,全公社年末境内猪存栏1755头。1971年,贯彻毛主席发展养猪事业的指示,境内家家户户基本均有喂猪,养猪数量不断增加,全公社年末猪存栏3759头。1973年,西郊大队在西寨地建起规模养猪场,猪存栏达200头。至1976年,全公社年末猪存栏6455头。1979年,南上庄大队在河西湾占地30亩建养殖场,生猪存栏500头。1982年,实行家庭联产承包责任制以后,境内涌现出郝非林、王有祥、李德瑞、郝兆瑞等饲养30—50头的专业户10余个。1992年,小桥铺村高振森兴建养猪场,订阅有关科技书籍,购买了饲养添加剂,进行科学养猪。当年出售肥猪3头,仔猪22头,收入2500元。1995年,石门口村兴起养猪热,由户均0.7头发展到1.5头,养猪5头以上的由原来的3户发展到7户,成为全乡养猪业发展最快的村。2005年,西郊村民郝宝来、李德瑞各投资5万元,建起了各饲养100头以上的规模养猪场,并引进瘦肉型猪(即太原花猪、北京花猪、杜洛克等)新品种,实现了养猪专业化、重点化、规模化、效益化。2009年,大石门村云海种养殖合作社,新建猪舍6000平方米,年饲养量4500头,其中出栏4000头,存栏500头。2010年后,由于猪肉价格下跌,销售困难,养猪数量减少。2015年,由于环境保护治理,取缔农村零散养猪,境内养猪数量再度减少。2016年,桥头村李树生投资150万元,兴办平定县达飞养殖场,占地面积7000平方米,建筑面积2000平方米,从河北省井陉县引进长白、大白、杜洛克等品种猪进行自繁自养,年出栏500头,存栏400余头。2019年9月,大石门村聂转平投资45万元,兴建立富养殖场,占地面积1500平方米,建筑面积1000平方米,饲养母猪18头,年出栏300头。至年末,全乡生猪存栏2609头。

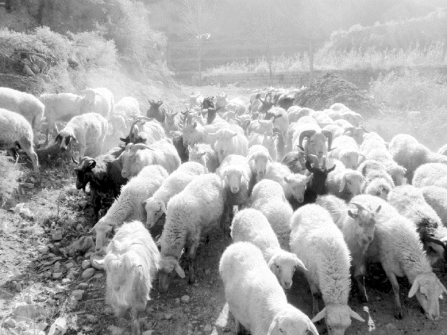

羊 新中国成立前,境内仅有富户养殖。据统计,西郊富户家养殖4群羊,共160只,属本地自繁自育的绵羊和山羊;南上庄有6家养羊大户,共1000只。新中国成立后,境内养羊事业迅速发展。1956年,成立高级合作社以后,各村成立了羊工组,羊群由集体组织放养。20世纪70年代,引进新疆细毛羊、高加索羊等新品种,对原有山羊进行了改良。1983年,实行农村经济承包责任制后,境内涌现出一批养羊专业户。1990年,全乡养羊2918只。2000年,小口头、大石门、前徐峪沟3村利用山大坡广、牧草丰盛的优越条件,共引进新品种小尾寒羊400只。至年底,全乡养羊5803只。2002年,小口头飞达种畜繁育中心引进波尔山羊、萨福克优种进行繁育,并以“公司加农户”的形式扩展。2005年后,境内贯彻封山育林、绿化美化亮化、建设生态新村的政策,将牧坡进行了调整,全乡的养羊数量有所下降。2010年,全乡养羊945只。至2019年末,全乡羊存栏1211只。

(www.zuozong.com)

(www.zuozong.com)

养羊

兔 为以草食为主节粮型动物,性情温顺,胆小怕惊,应激反应敏感,嗅觉较灵敏,能辨饲料新鲜与否,喜干厌湿,耐寒,怕热,怕潮湿,抗逆性较差。新中国成立前,境内村民有养兔的习惯,但仅作为宠物饲养。20世纪70年代,境内引进长毛优种兔开始喂养。80年代,出现一批家庭笼养兔户,养兔走向市场商品化。1995年,全乡养兔7349只。2001年,全乡养兔1510只。2010年后,养兔数量逐渐减少。

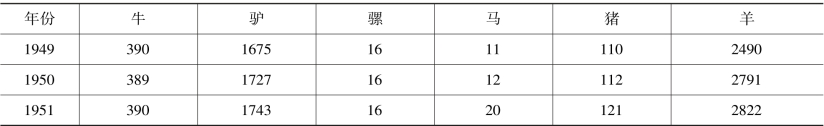

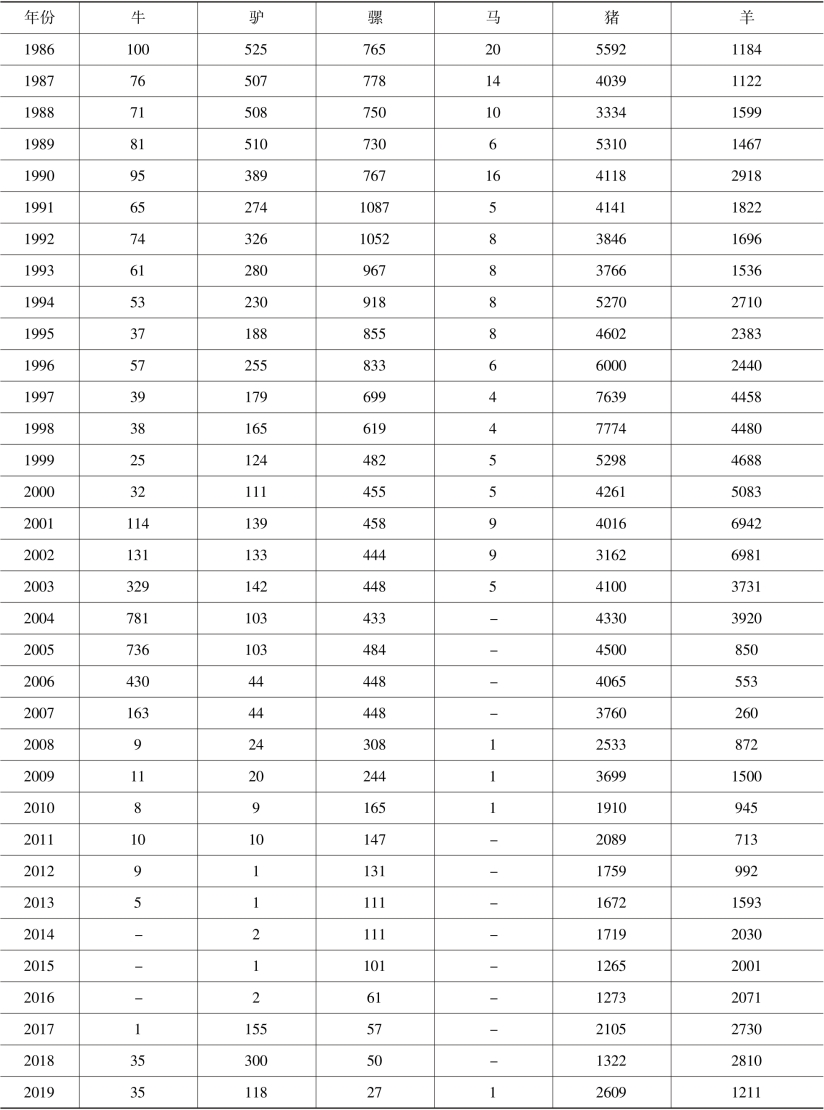

表7-6 1949—2019年家畜存栏情况表 单位:头、匹、只

续表1

续表2

大石门村养鸡能手贾先文

鸡 养鸡是境内村民的传统习惯。新中国成立以前,一般农户都有饲喂3—10只不等。新中国成立后,村民养鸡下蛋,主要用于交换油盐酱醋针线及一些零用品。“文化大革命”时期,境内养鸡数量减少。中共十一届三中全会后,农户养鸡量渐增,但只是家庭散养,未形成规模。1986年,大石门村贾元湖开始笼养蛋鸡200只,自己配饲料、搞防疫、跑销售,当年纯收入2000余元。次年,带动全村发展规模养鸡户20多户,但由于规模小,养鸡、孵化、销售形不成一条龙生产。1988年,大石门村妇女贾先文从河北栾城引进“京白”鸡200只,经营家庭养殖业,至1992年,共孵化雏鸡20余万只,被称为“养鸡皇后”。1995年,大石门村党支部、村委会为了顺应养殖业的发展,统一规划为养殖区铺设水管、架设电线、协调占地等相关事宜,形成了鸡苗供应、技术指导、防疫治病、饲料加工、鸡蛋销售等一条龙服务,促使养鸡业向专业化、工厂化、规模化发展,实现了生产资料、劳力和现代科学的统一与结合,使全村养殖业保持稳定健康的发展,全村养殖专业户发展到55户,鸡存栏数超过了2万只,其中有6户养鸡超过2000只。至2000年,全乡年末存栏3.5万只。2015年5月,西郊村郝世庆兴建平定县天赐养殖场,饲养肉鸡、鸽子。2019年5月,大石门村贾立新、贾晓江父子投资100万元,兴建兴鑫养殖场,占地面积4000平方米,建筑面积2000平方米,引进现代化笼养蛋鸡新技术,年存栏7000只。至2019年底,全乡以大石门村为主发展特色养鸡业,有养鸡专业户15户,其中100—1000只5户、1000—3000只4户,3000—10000只6户,年末鸡存栏4万多只。

鹅 2013年6月,大石门望海山养殖专业合作社利用大石门水库资源,养殖朗德鹅,年存栏100只。2019年后,由于市场、环保等因素停养。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。