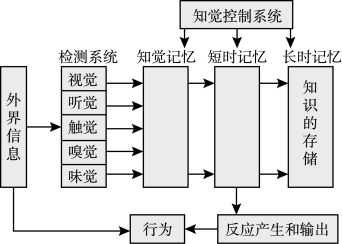

记忆是用户大脑对于过去经验中所发生过的事情的反映。由于记忆的作用,人脑才能积累经验,才能对外部事件有全面深入的反应。认知心理学普遍认为人的记忆分为3种类型:知觉记忆、短时记忆、长时记忆,如图2-3所示。

图2-3 人类的信息处理模型

1.知觉记忆

知觉记忆是人的信息加工的第一个阶段。在此阶段,关于刺激的一定信息以真实的形式(即与初始呈现的刺激的形式几乎相同)短暂地记录在感觉记忆中。接着,刺激转化为新的形式,并传递到系统的另一个部分。刺激信息停留在寄存器中,会迅速地自动“衰变”,保留的时间很短暂,大约1秒钟。另外,原有的刺激信息也会由于新的刺激信息进入感觉寄存器而被覆盖和抹掉。1960年,哈佛大学博士Georgy Sperling运用速示器和部分报告法进行实验,证明了知觉记忆的存在。知觉记忆非常短暂,对一组信息瞥一眼,就能够回忆出看到的许多片段(比如数字和字母),通常这个观察时间很短,大约50毫秒。研究知觉记忆的难处在于外部刺激的输入信息进入知觉控制系统后便处于快速变化的状态,如果这些信息不能被尽快地选择或编码,就会与后来的信息混淆而成为垃圾信息。

2.短时记忆(www.zuozong.com)

人脑中的短时记忆就如同计算机的内存RAM,它的存储能力是相当有限的。美国认知科学专家G.A.Miller通过一系列的实验得出结论:短时记忆的极限为7加或减2个单元(the magical number seven,plus or minus two)[9] [10],而单元是以信息组块的方式来储存。Miller的这个研究结论对于人机界面的设计有着重要影响,是屏幕显示设计的主要依据之一。也就是说,在屏幕上显示过多的信息对用户操作不一定有利,反而会加重他们的视觉搜索负担。因此,为了保证短时记忆的效能,界面设计中不能信息负荷过大,例如一串数字或者字母组合最好不超过7个单位。短时记忆中信息都是以组块的方式存储,字母、数字及复杂的概念和图形都可包含在这些组块内。组块的划分遵循一定的结构特性和含义特征规律。例如,记忆505362750这串数字很难,但是按照读音规律分为505-362-750这样3块就好记多了。

3.长时记忆

长时记忆实际上是知识的永久性的存储器,如同电脑的硬盘ROM,具有容量大的特点。当外部刺激被识别而传递到短时记忆以后,再进一步传送到长时记忆中,长期地保留下来。另外,人的认知系统在进行加工活动时,需要从长时记忆中提取和搜寻相关知识,而大量的信息在长时记忆中是以语义记忆和情节记忆两种方式来组织并储存的。语义记忆是指对一般知识和规律的记忆,它们与一定概念的含义有关,具有层次网络的特点。情节记忆则是与一定的时间、地点及事件的具体情景相联系的记忆。

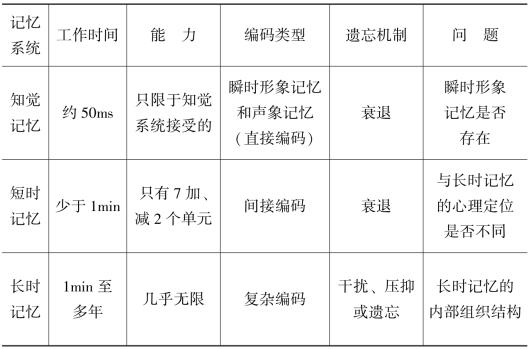

三种记忆形式的特性及比较见表2-3。

表2-3 记忆形式特性比较

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。