党的十八大以来,房地产税立法就已经多次出现在重大政治场合中。据统计,在2018年“两会”期间,房地产税立法就已经被先后提及至少8次,房地产税成了全社会的热门话题之一。在阅读相关文献和新闻报道之后,本书发现,一些政府部门和大部分社会公众,有时还包括个别学者,对房地产税和房产税的概念混淆不清,这显然不利于问题的研究与探讨。

(一)房地产税的基本问题

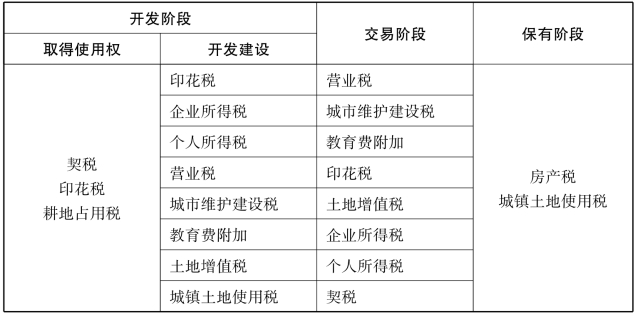

房地产税并不是具体的一个税种,是对房地产在流转环节和保有环节可能产生的所有税目的统称(见表4-6)。目前备受媒体追捧的房地产税,其实仅指针对保有环节的房产征税。

表4-6 我国房地产税体系

如表4-6所示,我国现行的房地产税收体系差不多由10来种税组成,“按照征收客体性质的不同,可将房地产税收分为流转税、所得税、财产税和行为税四类”[30]。房产税是以房产为课税对象,向特定的纳税人征收的一种财产税。财产税不是单独的一个税种,而是一个完整的税收体系。世界上主要的财产税形式主要有房产税、土地税、遗产税和赠与税。财产税是一些国家地方政府的主体税种,能给予地方财政持续的税收收入,并具有调节社会分配的功能。

我国现行的房产税只对经营性房产的所有权人或使用人征税[31],其征税对象是经营用房产,计税依据是从价计征和从租计征。从这个角度看,我国现行的房产税本质上是一种增值税。现阶段对个人所有的非经营用住房,是免于征税的。在上海、重庆两地推行的房产税试点改革,就是针对房产保有环节的征税,本意是达到调节社会收入差距和优化资源配置,属于直接税,从发挥作用看属于调节税。

(二)房地产税的改革

财产税的目的本来就是筹措财政资金,调节财富差异与收入差异。在目前政策背景下,房地产税改革,尤其是对房产税的改革,被寄予了实现“提高直接税、降低间接税”的众望,是调节税制结构的“冲锋队”,也是最适宜地方征收的财产税,但在房地产税的改革进程中,也存在一些问题。

1.我国现行财产税制度的缺陷

我国的财产税征收起步较早,但进度却相当缓慢。虽然房产税、城市房地产税和车船税等在中华人民共和国成立后就已开征,但由于受当时公有制经济和集中分配制度的制约,并未形成规模。改革开放后,随着非公有制经济蓬勃发展,多元化经济结构和按劳分配制度的确立,国民经济的发展和居民收入水平的提高,私人财产和社会财产的总量稳步累积增加,客观上来说为财产税的征收提供了基础,况且随着社会贫富差距的加大,为保障社会公平,对收入具有调节再分配意义的财产税更是应当得到立法的大力支持。但就我国目前开征的财产税税种来看,存在以下问题。第一,我国实际上并未征收遗产税和赠与税,这两种税对私人财产权益的侵害指向性过于强烈,极易引起社会的“税收厌恶”,而现行的房产税税基过窄,以致整体的财产税收入规模较小,不利于发挥地方政府组织收入的积极性。第二,征收财产税,需要有合理的财产评估制度和完备的财产登记制度。尽管财产税,特别是房产税和土地增值税的征税对象是不动产,具有固定性和易掌握性,但目前我国的财产评估和登记制度还不够健全,税务部门在获取纳税人实际财产情况时容易遭遇技术瓶颈,税收收入的流失比较严重,更进一步制约了地方政府的投入程度。第三,我国的房地产税税种过多,缺乏有效的整合,不同税种彼此竞合性强,税收收入零散。此外,房地产流转环节中产生的间接税太高,从资源配置的角度来说,也不利于提高土地资源和房产资源的利用率。

2.房产税试点改革

我国现行的房地产税体系很不完善,据统计,2012年我国房产税、城镇土地使用税两税合计仅占国家全部税收收入的2.63%,占地方税收收入的7%[32]。2009年,针对外资企业和外国人的《城市房地产税暂行条例》被废止后,对房产税的征收仅依赖于《房产税暂行条例》,该条例的征管覆盖面窄,仅对生产经营用房产征税,将个人所有非营业用的房产排除在外,重流转而轻保有,不但不能起到财产调节税的作用,在流转环节还有重复征税的嫌疑,税负结构不合理,已经不适应目前的经济形势和社会发展了。因此,2011年我国分别在上海和重庆进行了房产税试点。本书认为,此次试点的目标是为了控制楼市的过分上涨,带有强烈的行政干预色彩,并不是基于完善税制的改革。

根据《重庆市关于开展对部分个人住房征收房产税改革试点的暂行办法(2017年修订版)》的规定,纳入征收对象的住房为:个人拥有的独栋商品住宅、个人新购的高档住房[33]和在重庆市同时无户籍、无企业无工作的个人新购的首套[34]及以上的普通住房。计税依据为房产交易价,相应税率划分为4档,分别是:独栋商品住宅和高档住房的面积均价若在上两年主城九区的面积均价3倍以下,0.5%;3倍至4倍的,1%;4倍以上的,1.2%;在重庆市同时无户籍、无企业、无工作的个人新购首套及以上的普通住房,税率为0.5%。个人住房房产税收入全部用于公共租赁房的建设和维护。根据《重庆市个人住房房产税征收管理实施细则》的相关规定,“纳税人在《暂行办法》施行前拥有的独栋商品住宅的,免税面积为180平方米;新购的独栋商品住宅、高档住房,免税面积为100平方米”。

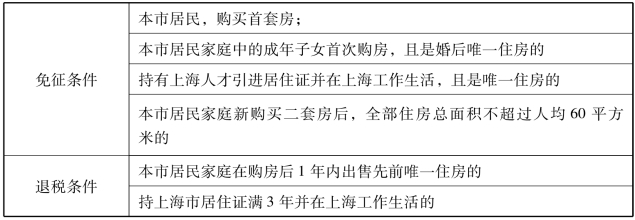

根据《上海市开展对部分个人住房征收房产税试点的暂行办法》,上海市房产税的征收对象是本市居民家庭在本市新购且属于该居民家庭第二套及以上住房和非本市居民家庭在本市新购的住房。计税依据为:参照市场价格的评估值,试点初期按照市场交易价格的70%计算。税率分别0.6%和0.4%[35]。房产税试点的收入用于保障性住房建设,减免条件详见表4-7。

表4-7 上海市房产税试点房产税减免条件(www.zuozong.com)

3.对房产税试点改革的评价

重庆和上海的房产税试点模式,最终并没有向全国大面积铺开,究其原因,在于政府对房产税价值取向的选择上出现了摇摆。重庆模式针对的是存量房,上海模式针对的是增量房。根据有关统计,2011—2013年重庆,征收2.4亿元,上海征收166.1亿元。从控制房市的角度来说,重庆模式更能打击投机性炒房,对刚需购房比较宽容,因此房产税的收入规模较小;而上海模式则是刚需和炒房一起打,房产税收入规模就比较大。截至2017年底,上海已经共征收到房产税857.67亿元。

房产税试点改革的初衷是抑制非理性购房的投资需求,达到扼制房价不切实际的上涨的目的。例如,重庆模式就是主要打击炒房者和高端住宅业主,涉及的人群偏少,因此并没有引起社会的太大反响。另外,从最新的房地产税立法动向上来看,似乎政府对房产税试点改革的运行情况并不十分满意,虽然上海的房产税收入每年递增,但从房产税获得的收入规模来看,比不上其他税种,很难打造为地方税的主体税种。

(三)推行房地产税立法的意义

推行房地产税立法,是建立健全我国地方税体系的必由之路。根据税收法定原则,为了达到将财产税(主要是房地产税),变成我国地方税体系的主体税种的目的,必须先立法,再征税。此外,房地产税也已经具备立法的法律基础,2003年的《宪法修正案》和2007年的《物权法》都明确了对私人合法财产的保护,为财产税的征收提供了必要的法律依据,也为房地产税的征收打下了基础。

随着国民收入的提高和社会财富的累积,个人和企业所拥有的财产增加迅猛,加上人口红利带来的房地产刚需,我国已经具备对个人保有住房征收房地产税的前提。况且近些年来,炒卖房产已成为部分居民的投资手段,一定程度上影响了房地产市场的供求关系,将房地产作为课税对象,通过相应立法将其打造为我国地方政府税体系中的主体税种,客观上也能发挥税收的调节作用,平衡社会的贫富差距,扭转我国当前畸形的房地产市场状况。

但需要指出的是,房地产税的定位和价值取向,仍然是以获取财政收入为主,现阶段我国的地方政府的财政压力依然巨大,不仅背负着高昂的债务,还因为承担着完成基本公共服务的均等化的任务,面临着大量的基础设施建设,所以客观上需要通过房地产税立法来增加税收收入,缓解财政压力。

(四)房地产税的立法进程回顾

近年来,随着我国经济的发展和人民收入水平的提高、法律意识的建立,税制不完善的问题逐渐暴露出来,缺乏税收基本法和专门法,对税种的设立、征收和管理大部分都还是按国务院的条例或规章来实施的。立法的不完善导致财产税无法征收,而作为财产税重要表现形式的房地产税虽然几经改革,还尝试了试点,但还是有许多未尽之处,在立法还未完成的情况,切忌盲目开征。

党的十八届三中全会强调:“财政是国家治理的基础和重要支柱,要建立科学的财税体制,并明确提出了要落实税收法定原则。”随后,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出,要“加快房地产税立法并适时推进改革”。2015年,房地产税已被纳入十二届全国人大常委会的立法规划,这意味着我国房地产税立法的正式启动。2017年,党的十九大报告也提出了要“健全地方税体系”。财政部部长肖捷在《加快建立现代财政制度》中也表示,对房地产税要按照“立法先行、充分授权、分步推进”的原则,推进房地产税的立法和实施。2018年全国“两会”期间,财政部副部长史耀斌也回应称要妥善推进房地产税立法,并且表示会参考国际上对房产税的一些共性安排,结合我国的具体国情,合并某些相关的税种,改善流转环节的重负。可以说,我国的房地产税立法正处于有序推进的过程中,“靴子”即将落地。

(五)立法挑战:普通住宅房产税是否包含地租

将房屋和土地作为税源的好处是,房地产具有固定性和保值性,这两种不动产的显著特征,使得房地产不易被藏匿,便于被税务机关掌握,利于将其培养为稳固的地方税源。但是就上海和重庆房产税试点的效果来看,房产税貌似并不能够承担起地方税系中主体税种的重担,给地方财政带去大量的税收收入。所以,试点的房产税扩围方案已被叫停,转向房地产税立法。

我国现行的房产税是对经营用房屋所征收的房产税,近年来试点改革和力图大力推进的,是针对普通住宅的房产税,要想推动对保有环节的房产税的立法工作,关键在于厘清它的法律性质。政府根据建设用地使用权转让制度,将土地的使用权通过招标、拍卖和挂牌方式出让给开发商,并获取高昂的土地使用权出让金。社会上流行最广的一个说法是,土地出让金实质上是一种长期地租,开发商在拿到土地后,建盖商品房出售给购房者,将土地出让金和其他税费计入房价中,全部转嫁给了购房者,这意味着购房者已经支付过相关的费用,如果此时再向其征收普通住宅房产税,就是政府变着花样的巧立名目,重复征收。

从法理上考量,这种说法是错误的,是对普通住宅房产税的片面理解。虽说“房地合一”的房产税制度是一些国家的通行做法,但国外房产税制度是建立在(大部分)土地和房产都是私有制的基础之上的,如果照搬这个概念的话,就很容易得出我国对非经营性住房征收的普通住宅房产税是重复征收的错误结论。实际上,我国拟实行的普通住宅房产税,是房产和地产的有机结合,开发商转嫁的土地出让金和相关税费,对象是土地的使用权,而对于非经营性房产征收的房产税,其对象是房屋,两者的关系复合统一的,不是非此即彼。需要注意的是,我国现在也开始实行土地使用权证和房屋所有权证的“两证合一”不动产登记制度,这是为了普通住宅房产税的开征而做的前期准备工作。

普通住宅房产税立法所遭遇的另一个反对声音是:房产所在的土地是公有的,业主享有的使用权是有期限的,普通住宅房产税将房屋和只有几十年使用权的土地并在一起征税,道理上说不过去。对于这个问题,在市场经济中,反映土地使用权的地租和反映公共分配的住房保有环节税收,应该是并行不悖的。《城市房地产管理法》和《物权法》中的相关规定都为房地产税的立法扫清了时间上的限制。另外,对普通住宅征收房产税是实现降低间接税负,提高直接税的重要手段。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。