在我国的地方税体系中,地方税税源分散,主体税种单一,地方税的立法权限归属中央,地方政府能进行直接管理和支配的税种有限,仅享有程度较低的税收机动权。

(一)税收立法权高度集中,税收管理权划分不合理

根据《国务院关于实行分税制财政管理体制的决定》(国发〔1993〕85号)的规定,我国的税收的立法权高度集中,中央税、中央与地方共享税和地方税的立法权都全部划归中央。这虽然体现出了中央的权威性,有助于税收的统一管理和统筹规划,具有宏观益处,但是,地方税收立法权的缺失[15]有可能导致本地区特有的或零散的税源无从征收,不利于地方税源的发现及培育,制约了地方财政增长的空间。

另外,分税制改革将我国的税收管理机构设置为国税和地税两个部门,这么安排虽然在一定程度上调动了地方的积极性,对税收的管理也有所加强,但是由于两个部门之间“平台不一致、标准不统一、机构不对称等原因,使得两部门之间难以实现涉税信息交换与共享,导致税收征管难度加大”[16],在组织税收收入时易陷入被动。

(二)税收结构不合理,主体税种单一

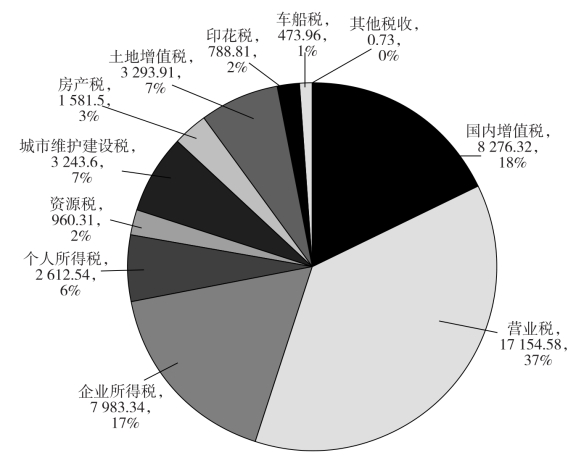

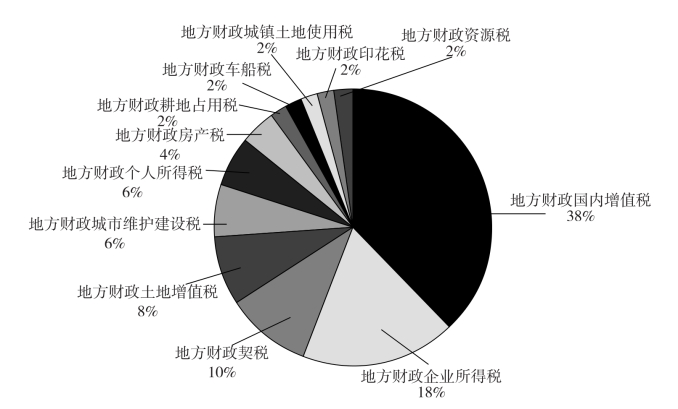

图4-4反映了2013年我国地方税收收入中各税种的占比情况,从中可以看出,我国地方税的主体税种是营业税,其次为增值税、个人所得税和企业所得税,而增值税、个人所得税和企业所得税是中央与地方的共享税,并不是纯粹独立的地方税。图4-5反映了2020年我国地方税收收入中各税种的占比情况,可以看出,目前我国的地方主体税种依然是地方与中央的共享税:增值税与企业所得税。

图4-4 2013年我国地方财政主要税收项目(单元:亿元)

图4-5 2020年我国地方财政主要税收项目(www.zuozong.com)

由此可以看出,我国地方独有的税种虽然多,但存在收入规模小、分散范围广和征收难度大的特点,地方独有税种占地方税总收入的比重很低。另外,地方税体系功能的不科学与不协调,导致税收的调节作用不能完全发挥。

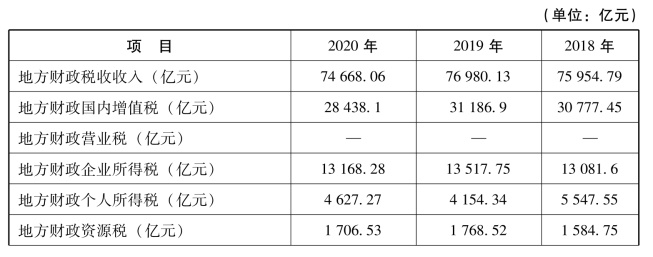

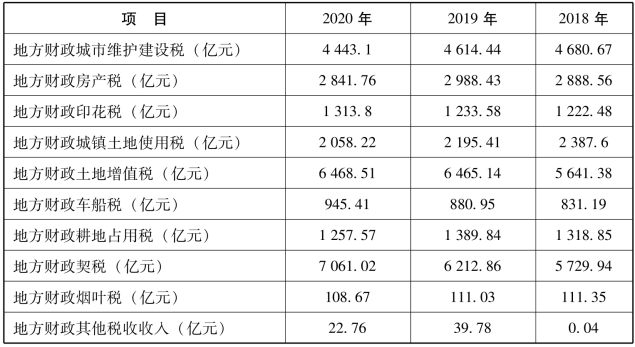

从表4-5可以看出,在地方税收入中,营业税的规模较为稳定,且历年来呈现出稳步增长的态势,但是随着我国“营改增”措施的全面展开,作为地方财政税收主要来源的营业税将被逐步替代,直至取消。

表4-5 2018—2020年我国地方税收入项目

续 表

在地方税主体税种单一的情况下,如果不改善其余税种杂乱、收入较低的现状,地方税收入锐减,对地方财政来说无疑雪上加霜,也会对地方基础设施建设和公共产品、公共服务的提供造成严重影响,还可能引起地方财政对非税收入的过分依赖,容易诱发地方政府变相违规举债、融资,增加系统性风险和结构性风险。

(三)税收立法相对滞后,征管办法变动频繁

税收基本法和相关税种专门立法的空缺是导致我国税收收入得不到足够保障的根本原因。目前,“我国仅对企业所得税、个人所得税、环境保护税和车船税进行了专门立法,对其余税种的征收则是依靠条例或行政部门的规定和办法”[17]。这些条例或文件的法律效力低,对地方政府的约束力较小,易出现变相的越权行为。此外,相关税收的征收管理办法散见于各类行政通知或文件中,缺乏独立性和完整性,不利于税收工作的组织和展开。再者,缺乏对违法行为的追究,难以震慑纳税人,容易造成纳税人与政府讨价还价,形成“可征可不征”的错觉,极大地削弱了税收的强制性和固定性。

另一方面,税收征管办法的频繁变动,降低了税收征管的效率,也增加征管工作难度,影响了税收收入的稳定性。以企业所得税为例,1994—2009年,中央先后对其征管归属进行了三次重大调整,将地方企业所得税从一开始的由地税部门负责征收,变为最后的按条件纳入国税。在各级工商行政管理部门办理设立(开业)登记的企业,由国家税务局负责征收和管理企业所得税,随后,从2009年1月1日起,新增企业所得税的纳税人如果应该纳增值税的,其企业所得税就要交由国税局管理,如果是应缴纳营业税的企业,其企业所得税就由地税局管理[18]。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。