课程背景

乒乓球的运动是生活中常见的物理运动之一,它涉及最基本的平动和转动模型。通过让学生模拟乒乓球发球机的原理,根据不同要求优化发球初始条件等机制,模拟制作乒乓球发球机不仅让学生亲身体验动手的乐趣,更能让学生借助这一实验形象具体地理解小球的运动。

1.STEM教学目标

(1)科学:通过科学实验探究小球的运动,理解力与运动的关系。

(2)工程:学生亲自制作简易发球机装置,培养学生的动手能力。

(3)数学:通过运用数学对小球受力与运动的模拟计算,以及运用数学软件分析相关物理量的关系,培养学生用数学知识解决物理问题的能力。

2.核心素养

(1)通过实验操作,形成力是改变物体运动原因的物理观念。

(2)通过科学探究培养学生的团结合作、实事求是的科学态度。

课时安排

共三课时。

第一课时:查阅相关资料,了解发球机发球原理。

第二课时:利用实验器材组装制作简易式发球机。

第三课时:进行实验,记录数据并分析。

设计方案

前期指导学生查阅乒乓球发球机的相关资料,了解不同类型发球机的发球原理。利用实验器材组装制作简易式发球机(滚轮式发球机),在实验过程中,观察现象,记录数据,并运用相关数学方法对乒乓球的发球原理、发射初速度以及运动轨迹进行分析。

合作探究

1.材料

计算机,乒乓球,直尺,适量大小的白纸(用于描绘乒乓球落点)。

简易式发球机的组装材料:大三角1个、配套螺丝1套、六杆板1个、电机夹2个、直杆2个、T型杆1个、马达2个、导线1根、开关1个、三节AAA5V电池盒1个、螺丝刀1把、轮子2个。

2.活动步骤

(1)学生在教师的指导下组装制作简易式发球机。

(2)启动发球机,多次试验,观察现象,记录相关数据。

(3)对发球原理进行数据分析。

(4)对乒乓球的发射初速度进行推导。

(5)对乒乓球发射后的运动轨迹进行分析。

(6)对实验中可能存在的误差进行分析。

3.学生作品进度记录及分析

(1)原理分析。

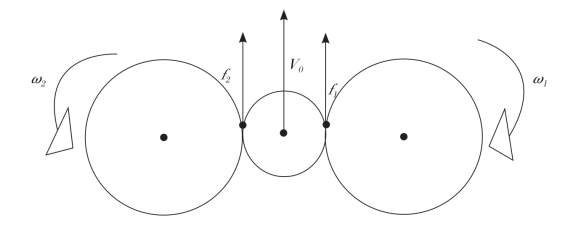

发球机通过左右两个摩擦轮进行不同方向的转动,对乒乓球施加两个向前的摩擦力,如图10-1所示,此摩擦力作为乒乓球的动力,其大小与摩擦轮和球面的粗糙程度以及摩擦轮间距有关。经实验研究,两摩擦轮间距应适当比乒乓球直径即40.00mm小一些,保证可以使乒乓球通过的同时也能对其施加充足的压力,使其摩擦力达到最大值并且不会卡球,这样发射的乒乓球射程才能尽可能大一些。

图10-1

(2)对于乒乓球发射初速度的推导

如图10-2所示,可以将乒乓球看作一个位于其质心的质点,刚接触摩擦轮时乒乓球与摩擦轮有两个接触点B、C,A为乒乓球质心,位于BC中点。在极小的时间内,左右两个摩擦轮转动,B运动的轨迹可以近似看作线段DB,同理C运动的轨迹也可看作CE,若左轮转速大于右轮则CE可近似看为一个点,则在三角形C(E)DB中,AF为其中位线,所以AF长为DB与CE长之和的一半,又根据速度大小等于路程除以时间,且小球运动与摩擦轮转动具有等时性,由V轮=ωR可以推得下列公式:

图10-2

故而小球初速度的大小![]() 与发射轨迹有如下三种情况:

与发射轨迹有如下三种情况:

①ω1=ω2,则v0大小等于任何一轮线速度的大小。

②ω1>ω2,则v0大小为两轮线速度的一半,并且方向偏向转速较大的一轮。

③ω1<ω2,则v0大小为两轮线速度的一半,并且方向偏向转速较大的一轮。

对于其方向偏向有如下解释:转速越快的地方气体流速越大气体压强越小,故而小球会被压向转速较快的一方。

(3)对于乒乓球发射后的轨迹分析。(www.zuozong.com)

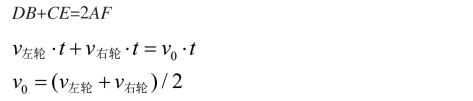

在一般情况下发射角度为90。,所以可以将其看作类平抛运动,再对其进行分析。用尺子测量小球离地高度,而后发射测量其射程,多次改变高度测量射程,结果如表10-1所示。

表10-1

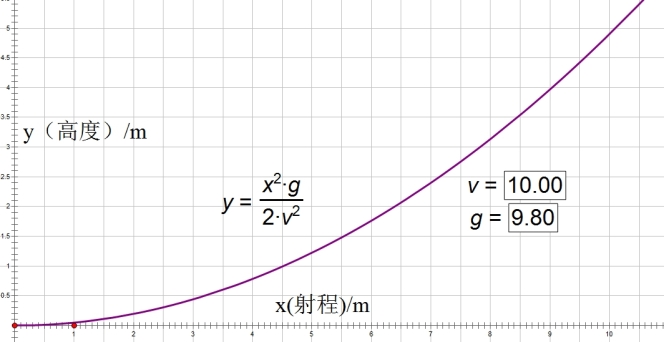

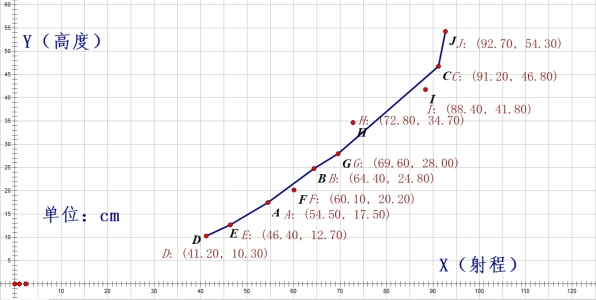

以乒乓球距地高度作为因变量,以射程作为自变量,利用几何画板创建函数。理论图像和实验图像分别如图10-3、10-4所示。

图10-3 理论图像

图10-4 实验图像

若将抛乒乓球运动看作类平抛运动,则H与X是二次函数的关系,现实生活中需要使其射程变大,增大H或增大初速度即可实现。

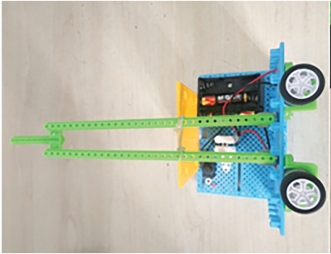

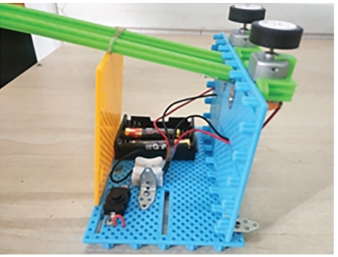

作品展示与交流

学生完成作品俯视图与侧视图如图10-5、10-6所示。

图10-5 学生完成作品俯视图

图10-6 学生完成作品侧视图

问题及改进

1.乒乓球密度小,其受空气阻力及风的影响较大,实验时尽量选择在空气阻力较小的空间内进行。

2.摩擦轮工作时间越长转速会稍微变慢,进而引起乒乓球初速度变化,应注意更换摩擦轮。

3.两摩擦轮的间距不当,乒乓球此时受到摩擦力偏小0v也会偏小,所以应注意适当调节其间距。

拓展活动

(一)改进设计

乒乓球发射有时需要不同间隔时间,针对这一点,对装置进行了改进设计,共有两套方案。

1.方案一

(1)简要构造。

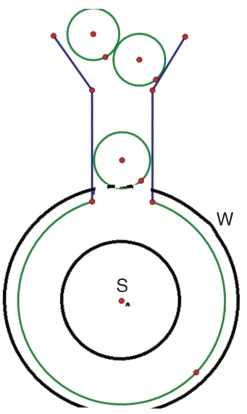

简要构造如图10-7,W与S为两个连在一起的同心轮,乒乓球位于漏斗中,漏斗下部直径刚好够一个乒乓球,WS同心轮外有一个边框(可用铝片做)将其围住并留有一定距离。通过调整WS同心轮的转速对其旋转周期进行调控,其上有一个开口略比乒乓球半径大,每次旋转至漏斗下部就会有一个球漏下去,再旋转半周小球即可送入轨道。同心轮的旋转周期不同则输送小球的速度也不同,从而实现对小球发射时间进行调控。

图10-7

(2)应用前景。

该装置可以通过其电路连接一个控制面板,对轮子旋转速度进行调控,并且根据轮子的大小可以控制小球以任意时间间隔发射。该装置结构简单,成本较低。

2.方案二

(1)简要构造如图10-8与图10-9所示。

图10-8

图10-9

如图10-8所示,扇形元件连接右侧的转把可以转动,其位于下部时可将乒乓球挡住,位于上部时则可释放小球,通过扇形元件的旋转方向与速度对小球输送进行调控。此方案也可自动化且灵活性较高,本次实验中我们采用手动式。

(2)应用前景。

该装置可以通过转把与万向轮相连,将万向轮连接于可控其转速的电路中,通过控制万向轮转速从而控制转把转速,然而控制发球间隔。该装置可以手动转转把,灵活性较高。

(二)参加比赛

教师庞桂香、马国敏、康实指导昆明市第三中学高2021届金文韬、严江雪、章睿潇同学参加第三十五届昆明市青少年科技创新大赛以及第三十五届云南省青少年科技创新大赛,分别获得二等奖和三等奖,获奖证书如图10-10、10-11所示。

图10-10

图10-11

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。