非遗档案资源建设的业务综合化是指我国当前的非遗资源建设并非采取某种单一的模式,而是采取了普查模式、建库模式、建站模式、建库模式、建馆模式(详见第2章)等多种模式的结合,形成了一种基于非遗档案资源建设多种模式相结合的复合模式。这种业务复合模式主要体现在:

2.2.2.1 非遗资源普查

非遗普查是做好非遗档案资源建设的一项基础性工作,要统一部署、有序进行。通过开展对非遗的现状调查,有利于全面了解和掌握全国各地、各民族非遗资源的种类、数量、分布状况、生存环境、保护现状、存在问题等各方面的情况。在普查的同时,也要重视运用文字、录音、录像、数字化多媒体等各种方式,对非遗进行真实、系统和全面的记录,以便为非遗资源建设的后期工作提供参考资料和理论依据。例如,《中国民族民间文化保护工程实施方案》提出“对民族民间传统文化进行全面普查、确认、登记”,要求做到“全面普查,摸清家底”。2005年《文化部办公厅关于开展非物质文化遗产普查工作的通知》颁布实施以后,全国范围的普查工作得到了落实,摸清了全国非遗的数量,并建立了各级各类的非遗项目和传承人档案。

非遗普查属于非遗登录-普查模式,在我国经历了三个主要阶段(详见本章第1节),从2010年至今,是非遗普查完善阶段。在全国非遗普查的引导下,各地区继续加强非遗普查工作,并树立颁布相关法律法规,建设普查数据库等,保证普查工作的有序实施。《非遗法》的出台明确规定了普查制度,指出普查工作是非遗保护的一项基础工作,为非遗普查提供了全国性的法律依据。并于2012年底完成《普查信息数字化采集》《采集方案编写规范》《数字资源采集实施规范》《数字资源著录规则》的制定,保障国家层面非遗采集的统筹规划和统一的标准规范。各个地方依据上述规范,进行了非遗的普查工作。例如,2012年重庆颁布《重庆市非物质文化遗产条例》,以此为依据,重庆市普查出的非遗项目共计10大门类,4110项[174]。

在普查过程中,各地为保证普查工作的有序进行,都相应采取了因地制宜的措施。从2005年起,山东省通过加强机构建设,推进普查资料的规范化。在普查队伍上,一方面抓培训,举办近400期(次)非遗培训班,有效提高了普查队伍综合素质和专业能力;另一方面,积极引进高层次非遗专业人才,并充分发挥社会各界专家作用,县级以上都建立了专家委会或专家小组,并聘请大批离职退休的文艺工作者协助非遗保护工作。在制度规范上,2008年山东省文化厅结合《普查手册》的规定,制定了《山东省非物质文化遗产普查验收标准》,规定了普查成果的验收要求。山西省为规避各地由于经济发展水平差异导致的非遗保护工作认识深浅不一的情况,采取了由点到面的“三步走”方针,即首先确定一个具有典型意义的试点县,省保护中心通过配合其普查工作总结出一套完整的普查经验和方法;其次,在全省11个市中各选一个县推行此方法,并加以完善;最后,形成可指导全省各县的普查范本。江苏省则动员社会力量进行全面普查,即充分利用报纸、广播、电视、网站等媒体优势,并通过设立咨询处、公布热线电话以及发放调查表、召开座谈会等形式宣传普查工作,提高公众的参与意识。常熟市便通过开通普查“寻宝热线”,收集到市民提供的信息100余条,并充分利用高校人才资源和民间团体力量开展普查工作,先后有400多人参加调查,访问千余人,包括500多位民间艺人,得到2000多分钟的录像。宁夏则通过普查与保护并举的措施,实现遗普查工作的实施。首先,从2007年起,宁夏结合普查,对民间艺人进行调查登记,对40余位自治区县级以上非遗项目代表性传承人进行抢救性录音行动,完成总时长约1600分钟的录像资料;其次,以代表人为核心,选择建立了20个传承基地,并将非遗引进校园,实现传统艺术与学校教育的结合;同时,通过开展非遗展示和表演活动推动普查工作;最后,整编出一批普查成果[175]。

通过全国范围内的非遗普查工作,我国目前已确定四批国家级非遗名录,部分省市已经公布第五批省市级非遗名录。2005年年初,国务院印发的《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》要求通过制定评审标准和科学认定,建立“国家+省+市+县”的4级保护体系,其附件《国家级非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》对非遗的申报、评定作了较详细的要求,为加强非遗的研究、认定保存和传播提供了规范化、科学化的参考机制。同年6月,文化部下发了《关于申报第一批国家级非物质文化遗产代表作的通知》,正式启动建设非遗国家级名录工程。2006年5月,公布了第一批国家级非遗名录,共518项[176];2008年6月公布了第二批国家级非遗名录和第一批国家级非遗扩展项目名录,分别为510项和147项[177];2011年5月公布第三批国家级非遗名录和非遗名录扩展项目名录,分别为191项和164项[178];2014年11月公布第四批国家级非遗代表性项目名录和非遗名录扩展项目名录,都为153项[179]。除此之外,各省、直辖市、自治区也相继建立非遗保护名录,并逐步向市、县扩展,以江苏省为例,江苏省已先后批准命名了三批省级非遗名录,共298项,市级非遗名录1424项,县级2773项[180]。截至2014年上半年,拥有非遗名录4675项[181],非遗保护的4级名录体系基本覆盖。

2.2.2.2 非遗建档

在非遗资源建设过程中,要注重对非遗本身及非遗名录、代表性项目、传承人等相关资料的收集,经各级政府授权的有关单位还可制定相应的征集制度进行非遗资料的征集工作。对于收集到的资料,有关单位应采取有效措施予以妥善保管,防止珍贵的非遗实物和资料流出境外。例如,《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》规定,“经各级政府授权的有关单位可以征集非遗实物、资料,并予以妥善保管”,这是非遗建档的基本依据之一(见本章第1节)。非遗档案记录了非遗本身各个阶段的信息成果以及反映其管理与保护工作的全过程的所有记录成果,将非物质形态的文化资源固化成物质再现,保障了非遗资源信息的真实性和可靠性。因此,非遗档案具有档案的凭证价值和参考价值,既增强了非遗的可信程度,又对非遗资源的开发利用、非遗的保护工作有着重要的借鉴意义和推动作用。同时档案的社会记忆属性,将非遗档案与国家、民族、社会、家庭的历史记忆有机联结在一起,使得非遗资源的文化内涵得以彰显,社会记忆价值得到认可和重视。

非遗建档主要体现在非遗项目建档和非遗传承人建档两个方面:

非遗项目建档方面,主要是通过非遗资源的普查,运用文字、录音、录像、数字化多媒体等各种方式,对非遗进行真实、系统和全面的记录,并为非遗建立完整、全面的档案。此外,非遗代表作申报单位应为其申报的项目建立完整的档案,非遗项目保护单位应为代表性传承人建立相关的档案。例如,《国家级非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》强调“通过搜集、记录、分类、编目等方式,为申报项目建立完整的档案”。

非遗传承人建档方面,主要是建立非遗传承人档案,是指为非遗传承人建立的档案,记录和反映传承人的基本情况、学习与实践经历、传承非遗的活动状况和传承状态、持有该项目的认定和管理情况等[182]。非遗传承人建档的法规政策体现在两个层面:一是非遗保护的综合性法规中有部分条款提到建立传承人档案,例如《中华人民共和国非物质文化遗产保护法》第三十一条指出非遗传承人应当“妥善保存相关的实物、资料”;二是专门的非遗传承人建档政策,如文化部出台的《国家级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》明确要求“国家级非物质文化遗产项目保护单位应有计划地征集并保管代表性传承人的代表作品,建立有关档案”。

2.2.2.3 非遗档案资源建库

非遗档案资源建库也就是非遗档案资源建库模式(见本章第1节)。非遗数据库的建设是保存非遗档案,实现非遗档案资源信息化的工作之一,在实现非遗档案统一管理、高效检索、集成共享等方面具有重要作用。当前我国非遗档案数据库建设主要是围绕非遗档案目录数据库、多媒体数据库、传承人数据库和专题数据库展开。在普查基础上,还应做好非物质遗产及其代表作名录、保护项目、传承人等的数据库的建立,初步建立起适应社会发展、满足工作需要、兼顾各地实际、提供公共服务的数据库群和全国、省、市、县四级非遗保护信息化管理工作平台。这个方面的政策主要体现在《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》中。该规划提出,“征集并妥善保管相关珍贵实物和资料,建立档案和数据库”。

非遗档案目录数据库立足于非遗名录体系,整合和及时更新国内申报的非遗资料,提供便捷的信息查询。当前由福客网技术支持构建的中国非遗名录数据库,按照地区、非遗类别和非遗等级分别统计非遗名录,并及时更新申遗动态,从总体上展示了国内非遗保护进程。非遗档案多媒体数据库则充分利用现代技术和网络系统,将以单一、静态的文字描述形式存在的非遗资料以动态的,集文字、图像、音频、视频等多种方式于一体的方式展现出来,使利用者能全面了解和研究非遗档案,有助于其直观、真实地感受非遗的艺术魅力。非遗传承人数据库,则是专门针对传承人,通过录音、录像等多种方式采集和详细记录传承人个人的基本资料、传承项目,从而帮助我们全面、及时地获取传承人的生存状态以及传承的非遗项目的存续情况。中国艺术研究院组织的“中国民间工艺美术传承人口述史数据库筹建”目前已完成近百人的采访和数据收集,数据库也已搭建,部分非遗传承人以及传承动态已录入到数据库中,使用者可通过数据库直观地感受传承人情况。非遗档案专题数据库较之于综合性的非遗档案专题数据库具有针对性强、地域特色突出的特点,优秀的非遗档案专题数据库,既具有多媒体数据库的特点,能够提供用户多个检索途径以及丰富的展示方式,同时也可突出其专业特色。当前我国建成的非遗档案数据库有中国荣昌陶艺文献专题数据库、山西戏剧文物文献数据库、楚雄彝族文献专题数据库、伏羲文化文献专题数据库等,在反映某个民族、地区的非遗特色方面能够突出重点、彰显特色。

第一次全国性非遗普查结束后,留下大量的非遗材料有待整理,在技术的推动下,对非遗档案资源的数字化建设成为必然选择。2005年,中国艺术研究院成立“中国艺术研究院非遗数据库管理中心”,希望建立中国非遗数据库及电子管理系统,对各种非遗信息分类管理和安全存储;2006年湖北省宜昌市率先建立非遗数据库,存储图片近5000张,视频2.5T以及文字数据2G,各县市数据量近1.8T[183];2007年,昆明市基于非遗档案普查、收集工作,制定非遗档案分类表,对文本数据进行数字化转录、存储;2008年四川成都市建成非遗普查数据库,创建非遗项目120多个,录入文字近25万,电子表格近千张[184];同年,江苏太仓市完成了500多件非遗文字、图片、音像等资料的扫描[185],初步建设非遗档案专题数据库;2009年,天津大学冯骥才文学艺术研究院成立“天津大学中国非遗保护数据中心”,完成对已存的数百万文字材料、几十万张图片资料和上千小时的录音、影像资料的数字化建设[186];同年,内蒙古鄂尔多斯市完成对116项非遗资料、162卷纸质档案的数字化,并建设非遗数据库。

在地方非遗档案数字化建设的推动下,2010年文化部提出将“非遗数字化保护工程”纳入“十二五”规划,2011年,此项目正式启动,中国艺术研究院承担起此工程的建设任务,中国艺术研究院中国非遗数字化保护中心则负责具体实施。截至2013年年底,在标准体系上,完成非遗数字化基础标准3个(《术语和图符》《数字资源信息分类与编码》《数字资源核心元数据》),民间文学类、传统戏剧类、传统美术类、传统技艺类中的民居营造技艺业务标准4个(《普查信息数字化采集》《采集方案编写规范》《数字资源采集实施规范》《数字资源著录规则》)[187]和“六大门类数字化保护标准(草案)”,基本建成统一的非遗数字化保护标准体系。在非遗档案数字化基础上,当前已建成非遗普查资源数据库、非遗项目资源数据库、非遗专题资源数据库和非遗数字化保护管理系统,存储信息总量达16.6TB[188]。为加快数字化进程,决定采取由点到面的方法,综合考虑地方数字化工作经验、人员队伍建设和硬件设施配置等因素,将辽宁、江苏、河南、福建、云南、山东、安徽、贵州、湖北、广东10个省以及大连市、湖南省湘西土家族苗族自治州和西藏自治区昌都市,共计13个地区作为首批试点单位,试点国家级非遗项目33项,涉及非遗十大门类。当前已为各试点省市非遗中心和项目单位安装了非遗数字化管理软件,下发使用手册和标准规范范文,并进行技术培训[189]。

2.2.2.4 非遗数字博物馆

非遗数字博物馆就是非遗档案资源建设的“建馆模式”(见本章第1节)。我国的数字博物馆经历了“博物馆数字化”“博物馆上网”到“数字博物馆”的历程。应该说,数字博物馆的发展带动了非遗数字博物馆的建设,推动了非遗档案资源与博物馆在数字化环境下的结合。

1997年,我国非遗博物馆建设的比较典型的有中国乃至亚洲第一座生态博物馆——梭嘎生态博物馆,以展示梭嘎苗族的原始文化习俗为主。

2004年建设的中国第一座瑶族生态博物馆,广西第一座生态博物馆——白裤瑶生态博物馆,以展示白裤瑶民的民风民俗为主。同年,“北京中医药数字博物馆”启动,设有10大中医药类别,分别对中药的发展史、传统药方、制药工艺以及珍贵医学作品进行数字化展示。

2006年,“北京数字博物馆”上线,囊括了北京戏曲博物馆、北京工艺美术博物馆、北京东韵民族艺术博物馆等多个非遗博物馆,尽显非遗魅力。

2006年,“中国非遗数字博物馆”实时更新非遗保护动态,详尽介绍非遗法规,按照传承人和国家名录体系采集与收录相关非遗材料进行系统展示。

2008年我国首个少数民族数字博物馆——“羌族文化数字博物馆”正式开通,用八个板块以丰富的图片、文字史料以及相关学术论文、新闻动态和专题报道,展现出羌族丰富多彩的非遗文化。

2009年完全依靠民间力量建设而成的专题博物馆——中国曲艺非遗博物馆,以展示北京述评、北京情书、梅花大鼓、连珠快书等曲艺非遗保护项目为主。

2010年建设的第一家少数民族非遗展览馆——图们朝鲜族非遗馆,以展示朝鲜民族民间文艺文化为主。同年,开通重庆少数民族传统文化数字博物馆,率先实现对省域少数民族传统文化全方位、规模化的数字展示。除此之外,山西、成都、常州、新疆、江西等各地也陆续开始筹建非遗数字档案馆,让封闭、分散的非遗档案变成鲜活的图片、模型。

大型非遗数字博物馆以建成非遗实体博物馆或非遗实体展示中心的形式进行展示,为非遗档案资源的长期展示、利用提供了基础平台。(www.zuozong.com)

2.2.2.5 非遗档案资源网站

非遗档案资源网站展示其实就是非遗建站模式(见本章第1节)。非遗网站是互联网时代推动非遗档案资源利用和服务的重要途径,与非遗资源数据库的建设相辅,当前已涵盖了非遗保护组织机构、法规文件、国家名录、普查申报地区、申报资料档案、新闻动态等内容。

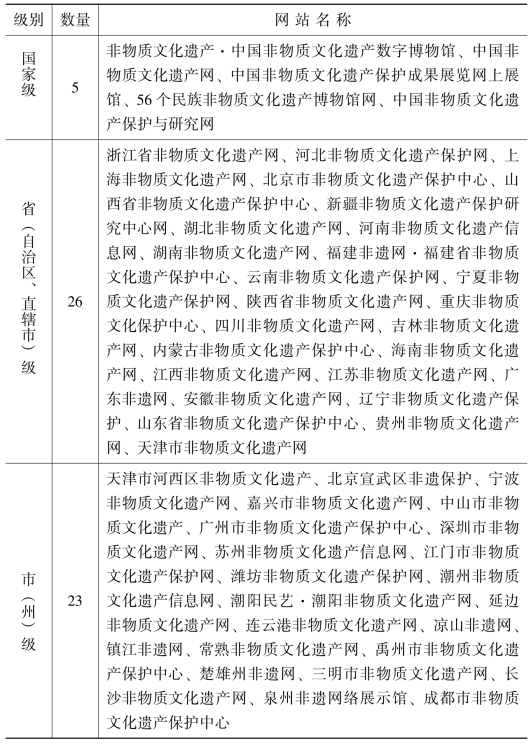

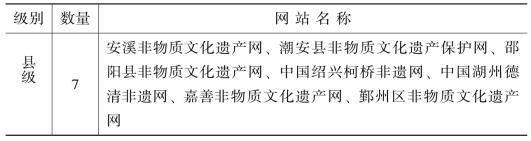

据统计,现已建成国家级非遗专业网站5个,省(直辖市、自治区)级专业网站26个,市(州)级专业网站23个,县级7个,逐步建成覆盖全国各地的非遗网络体系,见表2-2。非遗网站的建设和运营推动了非遗档案资源的利用和服务,如中国非遗保护成果展览网上展馆,按照综合版块、地方版块和展馆内外分别展示了非遗保护中的图片、视频、文字等档案资料,充分利用了非遗档案资源,传播非遗文化。

表2-2 我国各级非遗网站统计[190]

续表

注:本表统计更新于2016年6月20日。

2.2.2.6 非遗档案资源的展览

《非遗法》的第四章第三十二条、第三十五条以及第三十六条明确规定了县级以上人民政府应当结合实际情况,采取有效措施,组织文化主管部门和其他有关部门宣传、展示非遗代表性项目;国家鼓励和支持公民法人和其他组织依法设立非遗展示场地和传承场所,展示和传承非遗代表性项目。非遗档案展示即政府、社会组织机构或个人,通过大量文本、照片、录音、录像或实物以及现场演示等形式将非遗档案资源展示在社会公众面前,从而达到宣传非遗成果,弘扬优秀民族文化的作用。非遗档案展示,形式上包括单纯文本式展览,以及文本、声音、视频等多种形式相结合的动态展示;时间上可区分为短期的非遗档案展览和常规化档案展示;展览目的上可分为仅为宣传展示非遗、提高公众非遗保护意识的公益性非遗档案展览,以及融入大量现场演示,注重非遗产业化运作和非遗项目市场价值的市场化非遗档案展览。

公益性非遗档案展览的主体一般是政府机构、非遗保护单位、文化事业机构,如档案馆、文化馆、艺术馆等,其目的是通过让公众深入接触、体验非遗,从而提高公众的非遗保护意识,提高非遗知名度。其可分为短期展览和长期展览。

短期的非遗档案展览是在前期非遗普查、建档工作的基础上展开的。2006年1月,在中国国家博物馆,文化部主办了“中国非物质文化遗产保护成果展”,这是我国政府第一次举办全面反映非遗保护成果的大规模展览[191];2007年,在中华世纪坛,由文化部和中国艺术研究院中国非遗保护中心共同举办的“中国非物质文化遗产专题展”,采用实物、展板和现场制作等多种方式全方位地展现了中国的木版年画、民间剪纸艺术、皮影艺术、木偶艺术和传统染织技艺等文化魅力[192];2010年,在首都博物馆,由文化部民族民间文艺发展中心首都博物馆主办的中国非遗数字化成果以“中国民族民间文艺集成志书”为核心,围绕数字典藏和数字展示,展示出多种非遗数字化成果[193]。除了非遗档案的短期展览外,还有非遗档案的长期展览,后者在生态博物馆里开展(参见前文)。

此外,市场化的非遗档案展览是对非遗档案的一种生产性保护,试图通过市场经济的内在驱动力向非遗注入保护和传承动力,既能在市场竞争中取得经济效益,亦能实现宣传展示非遗档案的公益性目的,其形式主要有非遗博览会、非遗节和文化产业博览会(以下简称“文博会”)。严格地说,这种展览会大大超过了非遗档案展览的范围,但其中仍然有不少属于是非遗档案的范畴,因此有必要在此提及。

全国已形成“东部一会、西部一节”(“东部一会”指的是中国·济南非遗博览会,“西部一节”指的是中国·成都国际非遗节)交替举办,循环推进的良好格局[194]。

文化部和山东省人民政府分别在2010年、2012年、2014年联合举办中国非遗博览会,第一届博览会参观人数65万多人次,各参展摊位销售总额达1196余万元,来自全国各地的505个项目现场签约,签约额达432亿元[195];第二届博览会共吸引全国767个非遗项目参展,第一天达成合作签约项目135个,协议资金总额442.6亿元[196];第三届博览会有近700个项目和500多位传承人进行展示表演,项目签约总额达409亿元[197]。三届博览会都通过非遗档案展览以生产性保护的形式使非遗保护融入大众生活当中。

成都举办的“中国非遗节”,仅第四届非遗节参加国家和地区达107个,为历届之最,并以“生产性保护”为主题,推出非遗工艺美术精品展、非遗衍生创意产品展销和全国工艺品艺术博览会等专题展,希望运用市场手段,推动非遗的生产性保护[198]。

文博会的内容涉及较广,包括报业、出版发行、文化旅游等多项领域,其中非遗领域是文博会的重要板块之一。当前国内主要的文博会包括云南文博会、山东文博会、北京文博会以及深圳国际文博会,各博览会在举办过程中都会专门设有非遗展示馆或某一非遗项目展示馆。以山东文博会为例,2014年举办的第五届文博会专门设立了文化艺术展区,主要展示国家级和省级非遗产品以及各类工艺美术作品,邀请非遗传承人现场技艺展演,包括面塑艺术大师刘玉超、微雕艺术大师张军、烙画大师丛志强、鲁绣代表人物宋爱华等数十位民间艺术大师,此次文博会历时4天,参观人数达140万,文化产品现场交易额近35亿元[199]。由此可见,文博会对非遗融入市场,实现生产性保护具有积极作用。

2.2.2.7 非遗档案出版

《中华人民共和国档案法实施办法》第三章第十四条规定,既是文物、图书资料又是档案的,档案馆可以与博物馆、图书馆、纪念馆等单位相互交换重复件、复制件或者目录,联合举办展览,共同编辑出版有关史料或者进行史料研究。对收集、整理的非遗档案进行编研工作,推出各种类型的出版物,既能深入挖掘非遗的特质和文化内涵,向公众突出其独特的文化魅力,提高社会的非遗保护意识,又能为相关文化研究活动提供可靠、系统的材料储备,促进相关产业发展,是非遗档案资源建设的一项重要途径。根据编研目的不同,我国对非遗档案资源的编研主要集中于以下两个方面:

(1)非遗档案汇编,介绍和传承非遗成果

非遗档案是对非遗活动的历史面貌和历史进程的完整记录,因此通过整合非遗档案能够完整地反映非遗的活动进程,反映非遗的分布情况、文化面貌、历史渊源,为非遗传承提供科学依据和文化支撑。2004年出版的,由全国政协昆室组织编辑的《中国昆曲精选剧目曲谱大成》,集中收集了70部昆曲优秀精选剧目的演出本、唱腔曲谱和配乐等,是对昆曲艺术资料的汇编,反映了昆曲的保存状况和文化内涵。2009年历时30年编撰完成的“十套中国民族民间文艺集成志书”(分别为《中国民间歌曲集成》《中国戏曲音乐集成》《中国曲艺音乐集成》《中国民族民间器乐曲集成》《中国民族民间舞蹈集成》《中国歌谣集成》《中国民间故事集成》《中国谚语集成》《中国曲艺志》《中国戏曲志》)被誉为中国文化史上的“文化长城”,共400册,有5亿字,298部省卷,系统介绍了民间文艺成果,为非遗保护和传承奠定基础。被列入“国家十一五重点图书出版规划”的《中国文化遗产大辞典》已于2009年出版,该词典收录了从1961年至2009年国务院公布的2351处全国重点文物保护单位、107座国家历史文化名城、80个国家历史文化名镇(村)、187处国家重点风景名胜区以及国务院首批公布的10大类518项国家级非遗[200],实现对非遗的深度挖掘,展现出我国非遗保护面貌。2014年,由山东友谊出版社承担出版的《非物质文化遗产记忆档案》(当前已出版《齐鲁非物质文化遗产丛书》(10卷)、《山东省省级非物质文化遗产代表性传承人》(2卷)、《山东省省级非物质文化遗产项目图典》(2卷)、《山东地方戏丛书》(15卷))[201]正式推出,该书是从我国上千种世界级和国家级非遗中精选出的具有代表性和影响力的作品,包括传统美术、技艺、民俗等多个门类,对展现非遗成果,满足读者的多元化需求起到重要作用。

(2)非遗档案分析,考证和还原非遗文化

非遗档案作为非遗活动的原始记录材料,其原始记录性是区别于其他记录形式的本质属性,也是非遗档案能够作为考证非遗成果,还原历史面貌的根本原因。2014年,涡阳县的《老子传说》即通过收集、挖掘相关的历史典籍、文物资料以及口述档案证实了《史记》中所记载的老子的出生地楚国苦县即安徽涡阳,解决了历史一大难题。同样,湖南侗族学者林河,出版了达20余万字的论著《九歌与沅湘民俗》,比较考证了屈原的《九歌》和沅湘地区的民俗,通过查找许多鲜为人知的民俗资料,证实了流传在沅湘地区的巫歌巫舞,是屈原《九歌》的活化石,提出《九歌》即《神歌》的论断,解决了文学史上一直存在的一个难题,被学者称为“打开楚辞宝库的一把金钥匙”。[202]

同时,通过对非遗档案的整合分析,能够帮助还原非遗原貌,拯救濒危非遗。作为戏曲的活化石,京剧的“鼻祖”——青阳腔随着世事变迁,艺人的相继去世,逐渐面临后继无人的困境。20世纪80年代,湖口县文化馆馆长刘春江意识到问题所在,组织鲜有的青阳腔继承人殷武焕先后访问300位老艺人,搜集青阳腔手抄剧目131个,曲牌448首,单折戏与杂出戏64个,音乐资料50多本,音响资料110多个小时,拍摄老艺人和青阳腔业余剧团剧照及各类资料1000余幅,青阳腔脸谱46个,是全国保存最完整、最丰富的青阳腔档案资料,为青阳腔的技艺再现与还原以及长期传承奠定了基础。

通过上述政策导向、非遗综合业务两个方面的阐释表明,我国现有的非遗档案资源建设模式,其实是一种复合模式。这种复合模式,克服了单一模式不足(详见2.1节),为非遗档案的全面展示、利用提供了基础,为非遗的传承提供了条件。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。