(1)交换是人的基本行为方式

在社会交换理论中,霍曼斯(Homans)把经济学和心理学的概念结合起来,阐述了他对于社会交换的理解,解释了人类的不同行为。从社会交换理论角度来看,可以说交换是行为的主要特征,人的行为是相互交换的,这些交换不仅有经济意义上的,更有社会意义上的。

霍曼斯经过实地观察获得了一些命题,这些命题都可以转换成与心理契约、信任直接关联的命题,这些命题对组织中员工之间的行为作出了交换意义上的解释。

第一,如果组织成员之间交往次数增加,就会使得他们的人际情感也随之增强,这样,组织成员之间的情绪表达也会增加;反之,如果组织成员之间的情绪表达增强了,就一定会表明他们的交往次数增加了,人际情感也增强了。

第二,组织员工之间交往越频繁,他们的行为和情感就越具有亲密性;反之,组织员工之间的行为和情感越具有亲密性,就一定会表明他们的交往更频繁了。

第三,一个人在组织结构中的地位与威望越高,他的行为就会与组织规范高度一致;反之,一个人行为与组织规范的一致性越高,就一定会表明他在组织中的地位与威望很高。

第四,人们在组织中的地位与威望越高,其在组织中的交往范围就会越广。

第五,在每个组织员工的交往频率相同的条件下,组织员工之间会随着交往的频繁,感觉更加轻松。

第六,当组织的领导人向组织员工发出的片面性信息越多,员工对他们的尊敬(或疏远)情绪越强,同时员工会把与领导人的交往保持在最低限度。

心理学家斯金纳(Skinner)的行为主义与社会交换理论有许多共同之处,斯金纳对有机体行为的特点作出推论并认为,有机体在行为上会体现出趋利避害的特点。斯金纳认为如果有机体有需求,它就会进行那些曾经满足了需求的活动,而当活动可以继续满足期望的时候,即获得奖励时,有机体会继续进行这些活动;假如某种活动曾经可以带来报酬,现在这些报酬突然被剥夺了,有机体就会逐渐停止这种行为;最后,如果某个事件与某种惩罚持续地同时发生,那么这个事件就成为刺激,并让人产生逃避行为。霍曼斯同意行为主义心理学的理论,并认为这种理论同样对人类行为具有解释能力。

社会交换理论也体现了类似心理学理论中的趋利避害倾向。例如,霍曼斯指出,对于人们采取的所有行动而言,一个人特定的行为越是经常得到报酬,这个人就越可能更多地做出这种行为。

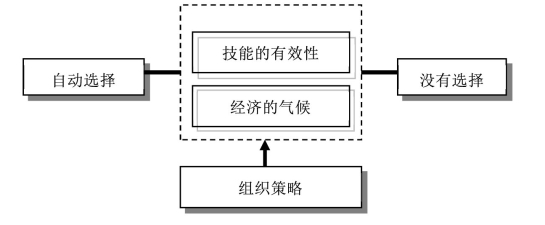

交换作为组织中的基本行为,在心理学理论与组织理论看来具有普遍意义。交换行为的这种普遍性表明,无论是制度契约,还是心理契约,它们在组织管理过程中都会带有很高的自动选择的特点,这种选择可能是组织员工自愿进行的,也可能是组织环境影响的结果。组织成员要想让交换成为现实,并获得自己满意的结果,交换双方就必须达成共识。这些共识就是契约,对契约的共同遵守,就表现为信任,这些都是实现交换的条件。

事实上,正是由于社会交换在组织管理中普遍存在,所以组织员工在缔结心理契约的过程中呈现出自发性与主动性。马金和卢梭等人认为,在组织管理的三个因素“技能”“经济环境”和“组织策略”中,技能是组织员工的个人因素,每个员工由于个人原因,而在技能上表现出差异性;经济环境是组织的外部因素,组织处在不同的社会发展阶段,其外部环境是其自身无法选择的;而组织策略构成组织内部因素,这是由组织结构、管理方式所确定的。员工技能的个人因素在不同经济环境外部因素条件下,与组织策略等内部因素构成了交换关系。这种交换是普遍存在的,要保证这种交换的实现,契约就是不可或缺的了。组织与员工不论是否意识到这一点,都自动加入心理契约之中。因此,在现实中,心理契约就具有了自动选择的特点,如图5-2所示:

图5-2 心理契约在组织环境中的可选择性

资料来源:作者绘制。

(2)社会交换理论与“经济人”假设(www.zuozong.com)

在霍曼斯的社会交换理论中,组织内部环境被看作许多组织员工行动的结果,组织结构是由其成员的各种行为创造与维持的。霍曼斯认为:“社会学家可以‘通过毫无保留地分析个人的行为,用有关个人行为的命题来解释他们所研究的制度、组织和社会’。” 霍曼斯从这一原则出发,在理论层面上更加重视组织员工之间直接的、面对面的交往与交换。他认为,人与人存在直接交往与间接交往两种形式,而人与人之间面对面的直接交往是人类行为的基本形式,人与人的间接交往则不是。

霍曼斯为了在理论上解释人类行为的基本形式,吸收了经济学上的一些研究结果。经济学的“经济人”假设会假定每个人都可理性地计算出自己在某个市场中活动的结果,并且在这笔交易中获得最大的利益。霍曼斯指出,“我们的确要恢复经济人的地位,经济人的麻烦并不在于他是经济人,即他运用资源谋私利,问题在于他……只醉心于金钱与物质商品,甚至为此而不惜牺牲自己的老母亲”。因此,霍曼斯对“经济人”假设进行了一番理论上的修改,他认为:

第一,追求最大利润不是人最终的目的,人们只想通过交换关系,在其中得到一些利润。

第二,为长远着想或进行理性的算计不是人的特点,在日常交换行为中,博弈论的研究结论可以对人们的行为进行规劝。

第三,交换物可以是赞同、尊重、依从、爱、情感,当然也可以是其他紧缺物质产品,还有金钱。

第四,不是仅仅在市场活动中才有交换,所有的人类行为都是交换行为。

霍曼斯对“经济人”假设的修改并不是对它的否定,相反地,我们能够看到他在社会交换意义上对“经济人”假设作了进一步肯定,从理论上让我们看到了它们之间的联系。

(3)社会交换理论与心理契约

社会交换理论本质上是心理契约理论的基础,契约不过是为了保证交换而设定的条件,既然人的所有行为都是交换行为,那么,行为中对契约的恪守,就成为一种操守,成为一种价值观。这种价值观就是信任的体现。

从霍曼斯的命题中可以看到一些基本概念,他对这些概念作了说明。例如,行动是人们主动发出的、为了获取报酬或逃避惩罚的行为,这里,报酬就是指能够满足有机体某种需要的交换行为的结果。

霍曼斯认为行为就是在一定刺激下,让一个人在付出代价的前提下成功地获取价值的有益结果。这里的“有益结果”就是报酬;而“代价”是指可能失去的报酬或受到的惩罚;“刺激”是指反映在人们头脑中的某些环境因素,其中包括有机体想要获得的报酬;“价值”是指报酬能够满足人们需要的程度。

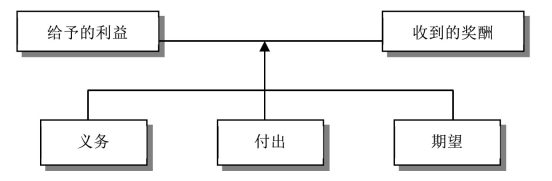

其实,霍曼斯的理论还涉及了环境因素,以及人们对环境的应对。环境其实主要是指组织中人与人之间的关系,人对这种环境的应对就是处理人与人之间的关系。人们都希望自己的行为能获得报酬,获得能够满足需要的报酬,即有价值的报酬,这就需要他们尽可能低地付出代价,因此,当人们做出行为时,他们要彼此有一个交换,这个交换的结果就体现在彼此的报酬与代价的合理平衡上。要长久地保持这种平衡,则要依赖于彼此的约定,依赖于彼此期望的实现,这种期望就是心理契约。当这种约定成为社会规范时,约定就是道德规范,遵守这种道德规范就是伦理底线,这种底线是行为得以实现的基础,超越底线就要受到惩罚。当人人都有这种共识时,一种建立在心理契约基础上的信任价值观就形成了。

霍曼斯在借鉴经济学理论的基础上,通过一系列命题和概念阐述了交换行为的实现,他认为行为心理学和基础经济学的这两组研究成果各自从不同的角度展开,最后又融汇到一起,得出了一组相同的结论。马克思的经济理论在强调交换行为的产生时认为,人们之间在需要上和生产上的差别,才会导致交换以及他们在交换中的社会平等。

在心理契约中,保障交换的有偿性,才能实现组织与员工之间对义务、期望、付出与利益奖酬的交换,如图5-3所示。在这种交换中,我们仍然可以发现“经济人”假设中那个“自利人” 的影子。

图5-3 利益与奖酬的交换

资料来源:作者绘制。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。