中共中央、国务院于1993年发布的《中国教育改革和发展纲要》指出,中小学要从“应试教育”转向全面提高国民素质的轨道。1999年发布的《中共中央国务院关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》提出,改革高考制度是推进中小学全面实施素质教育的重要措施,高考科目设置和内容改革应进一步突出对能力和综合素质的考查[6]。在此背景下,知识本位的传统考试命题越来越难以适应教育改革发展的要求,需要进行深层次的变革,以促进素质教育的发展,“能力为本”的考试命题范式随之产生。从20世纪90年代初至21世纪10年代中期,思想政治高考命题总体上处于能力本位的命题范式阶段,考试命题设计以能力目标的考核为核心维度展开,重点考查学生学科能力水平的发展状况。

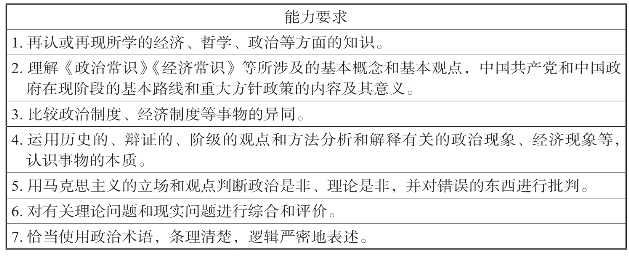

能力本位的命题范式肇始于1993年政治学科《考试说明》的发布,这一文本明确了考试性质、能力要求、知识范围以及试卷结构和基本题型,是当时标准化考试改革的标志性成果。1993年的《考试说明》明确提出了考试的能力要求,使考查的重点逐渐从学科知识转向学科能力,正式开启了考试命题从知识本位向能力本位转变的探索历程。在能力目标研究领域,布鲁姆于1956年提出的认知领域教育目标分类学是运用得较广泛的理论。当时的高考命题研究并借鉴了该理论,运用其对考试目标进行分类和把握,将认知领域中的知识与能力要求的基本理论与中国国情和该科考试的实际相结合,将其“学科化”[7]。思想政治学科根据“教学大纲”的目标要求,结合教育目标分类理论,提出了思想政治学科的7项能力要求,如表3所示。能力考查目标的提出,为能力本位考试命题的实施奠定了基础,能力目标逐渐替代知识内容成为高考考查的主要目标。考试框架从单维度的知识模型向知识与能力构成的双维度模型转变发展,同时,能力维度取代知识维度成为考试命题的核心所在。整个考试的设计围绕能力目标展开,根据能力目标考查的需要,选定知识内容,研发题型,选取素材,进行设问和评分。在命题过程中,通过双向细目表对能力考查和知识内容选取进行规范,但知识与能力在考试设计中的地位并非同等的,知识的选取要服务于能力目标的考查。

表3 能力要求[8]

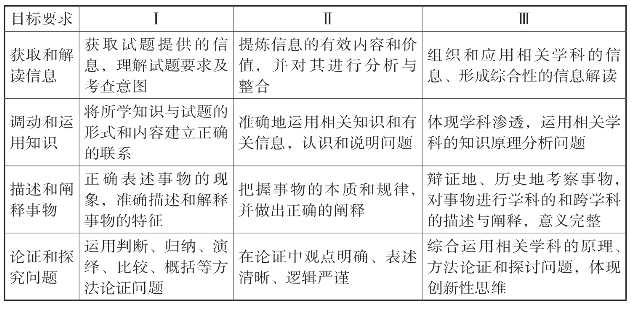

2000年,高考试行“综合科目”考试改革;2004年,我国普通高中课程改革实行国家课程标准。这些考试和教学的重要改革,对思想政治学科考试命题带来了深刻的影响,推动着能力本位命题范式的不断深化。1999年,教育部印发《关于进一步深化普通高等学校招生考试制度改革的意见》,文件提出,推行“3+X”科目设置方案,“X”指从政治等六个科目或综合科目中自行确定一门或几门考试科目,综合科目分为文科综合、理科综合、文理综合或专科综合[9]。在此背景下,高考相关各科开始探索建立综合科目能力要求目标体系,政治、地理、历史3科形成了具有社会科学共性特点的文科综合能力测试目标体系,如表4所示。文科综合能力测试突出考查学生理解、掌握和运用中学所学知识的能力,强调考查跨学科的综合能力,以支持中学实施素质教育,引导学生形成较强的能力素质。综合测试的能力目标,不是各学科的能力按照一定比例的“拼盘”,而是基于学生解决问题的思维过程研制的,各项要求前后连贯,但并不包含,围绕学生的问题解决能力,使各科既能够形成具有共性的考核目标,又能够把具体的阐释与考核内容结合起来,形成学科化的阐释,并贯穿于命题的全过程,从而使各学科达到真正意义上的综合。

表4 文科综合能力测试目标和要求[10]

(www.zuozong.com)

(www.zuozong.com)

在能力本位的考试命题中,学科知识仍然具有重要的地位,但已不是考试的核心维度,同时其在考试中发挥作用的方式也发生了深刻的转变。这一时期,思想政治学科依据教学大纲、课程标准制定了考试大纲和考试说明,考查的知识范围与教学内容和要求联系密切。如1993年考查的知识范围为政治常识、经济常识、《中华人民共和国宪法》部分内容、时事政治四个部分,1995年后调整为经济常识、哲学常识、政治常识、时事政治四个部分,并基本保持稳定。2007年,基于国家普通高中课程标准的《考试大纲》将考试范围规定为经济生活、政治生活、文化生活、生活与哲学、时事政治五个部分,但受传统知识本位观念的影响,在陈述方式上,依然采用罗列单个知识点的方式呈现考查内容。一方面,知识与能力共同构成规范考试的双向细目表;另一方面,知识又是能力考查的支点。能力本位的考试命题,往往不命制要求直接复述知识的试题,但是能力的考查确又离不开知识的支撑,往往需要知识以跨单元主题整合的形式支持试题任务的完成。能力本位的考试命题对命题技术提出了更高的要求,促进了试题题型的研发和试卷设计的发展,摈弃了传统的简答题、问答题、论述题。在这一阶段,高考题主要由选择题和材料分析题组成。

随着标准化考试的发展,选择题在试卷中的题量持续增加,成为固定的主要题型,分值比例逐步增加到接近全卷分值的一半。选择题具有诸多适应标准化考试和能力考查的优势,一是对能力考查具有较强的适应性,能够考查不同层次的思维水平,涵盖从识记等较低层次的思维到分析、综合等较高层次的思维;二是单个题目的分值较小,有利于扩大所考查知识的覆盖面;三是评分客观,有利于减轻阅卷负担,缩短阅卷时间;四是通过正确项和干扰项的合理搭配,可以获得丰富的反馈信息。在主观题方面,材料分析题不断被使用和改进,成为考查学生高层次思维能力的重要题型。材料题通过丰富的背景材料和灵活的试题设问,能够有效地对学生迁移运用知识的能力进行考查。思想政治的试题材料取材于现实社会,有利于学生建立起学科知识与生活实践的联系,促使学生在学会运用知识分析、解决问题的同时,关注时事政治和社会生活。材料题的材料包括文段、图形、表格等丰富的信息呈现形式,问题可以从“是什么”“为什么”“怎么办”等角度灵活地设置。由于需要通过知识与材料的紧密联系来构建回答问题的线索,学生在分析和解决问题的过程中,需要综合运用所学知识展开思考,而难以简单地通过回忆知识得到高分。

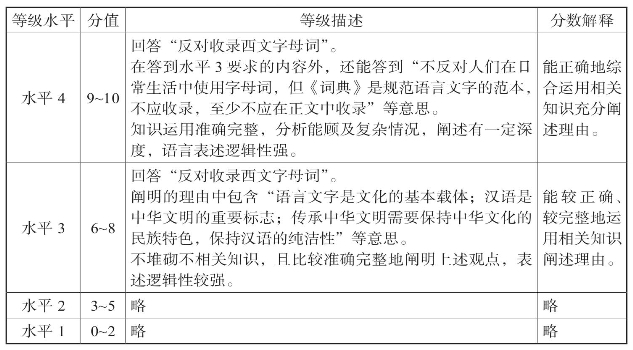

随着标准化考试的推进,高考评卷技术取得了重要发展。高考统一采用选择题和非选择题分卷考试的方式,选择题使用统一格式的答题卡,使用计算机阅卷;非选择题则由评卷人员进行评分。由于材料题的分值占比较高,使主观题的阅卷环节受到广泛的重视。这一时期,思想政治学科对主观题的评分设计进行了深入的研究,以期探索基于能力的评分标准,克服采点给分的传统模式存在的诸多弊端。同时,高考针对开放性试题设计了分项分等评分的量表,如2013年文综全国I卷的评分量表(如表5所示),由等级水平、分值、等级描述、分数解释四个方面组成。评分量表中的等级描述包括知识要求和能力表现两个维度,各分为4个层次,清晰地界定了不同能力水平的回答特征,不同水平的差异得以较为清晰、直观地呈现出来。分数解释对所得分数的含义进行进一步阐释,说明不同分值对应的特定行为表现。分项分等评分是一种能够指向能力评估、操作性和可靠性较强的评分设计,为评分从知识导向转向能力导向提供了可靠的实践指南和支持工具。

表5 2013年文综全国Ⅰ卷评分量表

从以上分析可以发现,能力本位命题范式是我国提出实施素质教育后的必然产物,其主要理论基础是布鲁姆的教育目标分类学,依托的测评框架是基于知识与能力的双向细目表,测试的目标是依托学科知识、选择题和材料分析题测试学生的学科(综合)能力发展水平。能力本位的命题范式对推动我国素质教育发展产生了积极影响,如探究式、发现式、问题解决式等新型学习方式在日常教学中开始受到重视。但是,能力本位范式阶段同样存在一些问题,知识本位阶段产生的弊病没有得到根本的解决,依然没有彻底跨越知识本位。例如,虽然已经明确了知识处于服从于能力目标测试的地位,但是分模块罗列考点的做法使得部分教师在实践中依然从知识本位出发理解能力本位的考试。又如,虽然课程改革提出了“知识与技能、过程与方法、情感态度价值观”三维目标,但三维目标在考试中的落实仍然有待进一步研究和强化。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。