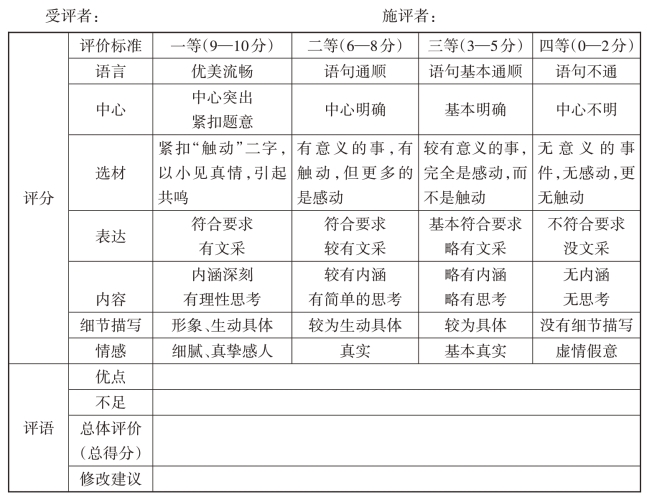

(一)制定评价标准

通过实践与观察,我们结合新课标全国卷(2)作文评分标准,以及借鉴我国不同地区、不同国家的作文评价标准,根据所调查学校的学生学情及此次作文的教学目标和写作要求,制定了《心音共鸣:写触动心灵的人和事》作文的评价标准(见表4-12)。同样,可以将其作为其他作文的评价标准,希望能对广大师生有所启发。

表4-12 《心音共鸣:写触动心灵的人和事》作文的评价标准

备注:1.以上评价标准仅适用于《心音共鸣:写触动心灵的人和事》本次作文。2.施评者在评价时还要注意受评者的书写,根据书写情况酌情加分或扣分,并对书写情况做出评价。3.在“评语”的“优点”与“不足”两处,应对评价标准中的各项内容的优点与不足和作文整体的优点与不足都进行简要评析。

(二)描述评价标准

人教版课本语文1必修指出,《心音共鸣:写触动心灵的人和事》主要是培养学生以下几方面的能力:一是发掘感动点;二是提炼素材;三是整体构思[70]。基于这几个要求与新课标核心素养要求,制定了此次作文评价标准。

第一,适用于多个评价主体,顺应新课标要求的“评价主体多元化”。该评价标准可用于教师评价,也可用于学生自评、互评,不同的评价主体可使用同样的评价标准。在兼顾学生整体的同时,又注重学生个体的发展,帮助学生更好地认识写作与个人发展的关系。第二,注重定量评价的同时注重质性评价,多种评价方式综合运用。从“评分”和“评语”两大维度进行各项指标的评价,既有量化的具体的分数,又有翔实的“优点”“不足”等质性评价,同时还有整合的“评语”和“修改建议”。第三,兼顾学生写作能力和各项能力的发展。其中,“书写”“语言”等是对学生基本写作能力的评价,是对学生写作素养的基本要求,而“情感”等标准是着眼于学生情感、态度、价值观等综合素养的发展。第四,注重写作结果和写作过程的评价,在形成性评价中凸显学生核心素养的发展。如,“选材”项对学生提炼素材能力有所评价,“内容”项对学生整体构思、组织结构能力有所评价,“细节描写”项对学生细致观察生活、发掘共情点等能力有所评价。

(三)评价过程简录

学生作文评价实践。在这个环节,我们选取了一篇学生作文,根据此次作文评价标准,并结合我们所提出的新课标背景下的写作教学评价策略以及提出的评价方案进行了实践运用。以下是对评价过程的简要整理:

(学生作文)

心灵底片,成长印记

记忆中,好多人、好多事挥之不去,回想起来,是成长的坎坷与磨难,也是成长的幸福与感动。最亲近的人和事,在记忆的相册中更是久久不能磨灭。

在父母和老师等一些长辈的眼里,我虽然成绩好,但从来都不是个听话的孩子,孤寂、叛逆,又固执。事情发生在中考前,检测考试没有考出自己理想的成绩,我莫名恼火,“怎么能考成这个样子?”“都是当学习委员耽误的!”“都怪爸爸妈妈!”……带着气愤和烦躁的心情我回家了。刚进家门,“考得怎么样?快洗手吃饭吧!”听到这熟悉的声音,看到吃来吃去就那么几样菜,我心里更加气愤了,脱口说了一句:“我不吃了!”爸爸妈妈瞬间觉察到了什么,很平静地说:“没考好没关系的,先吃饭吧。”想到父母平时虽然对我无微不至,可是他们不理解我,我更加生气,大怒:“我都说了我不吃,你们自己吃!”随即,我跑回自己房间。“你没考好就没考好,快出来吃饭!”听得出爸爸妈妈语气里的焦急和恼火,但我依然不想理他们,沉浸在自己的情绪中。

突然,门“哐”的一声开了,爸爸妈妈一前一后气冲冲地走进来,“赶紧去吃饭!”看着爸爸那张愤怒的脸,我比他更愤怒,“你懂什么,你不要管我,我不吃!”像往常一样,“大战”一触即发,妈妈也开始骂我,“这么大的孩子你能不能懂点事……”听着他们无休无止的唠叨,我感觉自要气炸了,“我知道了,别吵了!”也不知道自己当时哪来那么大的劲,顺手一拳过去就把窗户玻璃砸碎了……“反正事情已经成这样了”,我心想着,便麻溜地跑了出去,“他们永远都不会懂我,这个家有我没我都一样,干脆走了算了……”我边跑边想,脚步也不知不觉越来越快,生怕被父母抓住了。

时间过去了很久,跑出老远,跑到一个没人知道的地方,慢慢走着,想着这次考试,想着刚刚所发生的一切,我没觉得自己做错了。突然,我看到一个熟悉的身影在紧张地、不停地东张西望,是爸爸妈妈在找我,我立马又跑起来,生怕他们找到我。不过还是被他们看见了,只见他们疯一般地向我跑过来,大喊着“站住,别跑了,回家!”,脚步也越来越快……我最终还是被“逮”住了,我要死扛到底。于是,在马路边,在昏暗的路灯下,我与爸爸发生了争执,我们差点打了起来,来来往往的路人都投来不解的异样的目光。在爸爸妈妈的拽、拉、踢、打之下,我被“打”回了家。

我以为会像先前一样再次发生争吵,但是并没有,空气变得异常安静,妈妈突然就哭了,“你这孩子怎么就这么不听话呢,你没考好我们也没说你啥,你心里怎么想的,为什么就不能跟爸爸妈妈好好说呢,有什么问题说出来大家一起解决,爸妈只希望你快快乐乐地成长啊!”看着一边抹眼泪一边说话的妈妈,她的脸上不知何时多出了几条皱纹,手不知何时变得粗糙起来,难道一直以来真的是我做错了?我开始怀疑,但还是不愿相信妈妈的话,默默走进了自己房间。不一会儿,门被轻轻推开了,我抬头一看,是爸爸,他缓缓地朝我走过来,坐在我身边,埋下头,语重心长地跟我说:“你已经是个大孩子了,你要学会控制自己的脾气,管理自己的情绪,也要学会用开放的眼光和心态看周围的一切,今晚的事情,是你做错了。没考好不要紧,以后人生路上的失败和挫折多了,但关键在于你怎么处理它,你以后工作了要是这样发脾气,这样无理取闹,是没人会帮助你和理解你的,你要打开自己的心扉,学会与别人交往。这个世界上最爱你的永远都是你的家人,也只有家人能包容你这个样子。以后有什么不痛快的要跟家人、朋友多交流,这样别人也才能更加了解你……,你是一个聪明的孩子,爸爸相信你一定会有所改变的。”听着爸爸絮絮叨叨的话,我开始认识到自己的错误,心想:“不该对家人这样”“不该做出这么幼稚的行为”。一向沉默寡言的爸爸,还在低声说个不停,我带着些许自责,看着眼前这一切,后悔万分。

夜深了,我仍然睡不着,爸爸妈妈今晚的话一直萦绕在耳边,我反思今晚自己的行为,反思自己给他们带来的负担和压力,由于自己的心胸狭隘,经常不快乐,不仅忽略了身边许多美好,也让最爱我的人替我担心,明天去跟爸爸妈妈道个歉,从明天起,我要改变,做一个活泼快乐的大孩子。

在写触动心灵的人和事这篇作文前,我们进行了一课时的写前指导,给学生明确了此次作文的写作目标,强调了写作的关键以及重点、难点在于“小”“真”“深”,忌讳“雨天里的一把伞”“考砸后的谆谆教诲”等流于形式的作文,而大部分学生交上来的作文仍然是一些“模板式”的作文。因此,笔者选取了以上一篇较为符合要求的文章,进行了写作教学评价的实践。

1.教师评价

各项得分情况。语言:7 分。中心:4 分。选材:6 分。表达:6 分。内容:4分。细节描写:7分。情感:8分。书写:加1分。

评语情况。优点:语言流畅、选材较新颖、表达符合要求、细节描写具体生动、感情真挚、字迹工整。不足:中心不明确、缺乏内涵、情感不突出。

总体评价:43 分。这篇作文相对而言选材比较新颖,写自己和爸爸妈妈之间发生的一件小事,没有套用模板,文章开头也较吸引人,语言流畅,细节描写具体生动,心理描写丰富,感情也较真挚,总体来说是一篇中等偏上的记叙文。但由于叙事过于详细,部分叙事有些累赘,导致整篇作文中心不明确。

老师评语:这件事确实触动了你的心灵,文章在结尾处有感想和感悟,但由于过于抒情,导致太过笼统,内涵不够清楚,老师(读者)也看得不是很清楚你究竟明白了一个什么道理,希望能认真修改,有所改进。最后,老师希望你能做一个阳光的孩子,学会与其他人交流和沟通,生活处处是美好。

修改建议:第一,整篇作文你想表达的意思,是通过吵架这件事,让你重新认识了父母对你的爱,但第二段太过繁琐,导致中心不明确,这一段略写会使文章整体更加和谐,酌情删减第二段。第二,第三段和第四段的部分细节描写和心理描写有点累赘,可适当修改。第三,结尾处你明白的事情、想要表达的内涵不清楚,更谈不上深刻,老师(读者)读得云里雾里。结尾不用太过抒情,简要点明主题即可,合理修改使其清晰。以上修改建议,希望你能认真思考,并做出修改。

2.小组评价

我们采取了小组合作的方式,让学生对该篇作文进行评价。

各项得分情况。语言:7 分。中心:5 分。选材:6 分。表达:7 分。内容:5分。细节描写:8分。情感:7分。书写:加1分。

评语情况。优点:书写美观、语言流畅、细节描写具体。不足:中心不明确、内涵模糊。

总体评价:46 分。感觉这篇作文整体上比我写得好,主要表现在选材和语言两个方面,书写也美观。作文中的细节描写很具体,很真实,情感也很真挚,整篇作文也比较打动人。但美中不足的是中心不明确、不突出,内涵也不深刻,究竟什么地方有触动?让人不是很清楚。

修改建议:描写太具体,字数太多,酌情删去多余的部分,可使作文更加简明、精炼,中心更明确和突出。结尾部分升华得不够到位,过于粗略,导致内涵也不深刻,酌情修改,使之更好。以上是我的看法和建议,希望能思考采纳。

在学生评价的过程中,将学生分成了六个小组,每个小组成员互相评价,以上是我们选取的一篇作文及一位学生的评价。由于课堂时间有限,在评价之后,我们给该班级建立了写作教学的QQ 群,用于课后的“线上”辅导。每个学生将修改后的作文发在群里,供全班同学阅读的同时也可以进行再评价,使评价主体更加多样,评价方式更加灵活。第二天,该生将修改后的作文发在了班级QQ 群里,部分同学也对此做出了评价。从学生的评价中可以看出,该生修改后的作文首先字数有明显减少,根据老师和学生的建议,将显得繁琐的部分进行了删减,结尾也进行了更好的升华处理,中心更加突出,内涵更加深刻。

通过这样的实践,我们的部分设想和策略得到了实施。这样的实践活动一定程度上可以激发学生的写作兴趣,调动学生的写作热情,客观明确的评价标准及评价内容使学生评价和修改有了方向,能提高学生的写作水平。在整个写作教学评价活动中,学生的主体性地位得到了充分发挥,但美中不足的是,仍有部分学生不能完全地参与到活动中来。

【注释】

[1]叶圣陶:《叶圣陶语文教育文集》(第3卷),人民教育出版社1994年版,第219页。

[2]中华人民共和国教育部:《普通高中语文课程标准》,人民教育出版社2018年版,第12页。

[3]倪文锦:《语文新课程评价与学业质量标准》,载《语文建设》2018年第31 期,第8页。

[4]中华人民共和国教育部:《普通高中语文课程标准》,人民教育出版社2018年版,第44-45页。

[5]同上。

[6]魏本亚:《语文教育评价》,华东师范大学出版社2012年版,第6页。

[7]苏慧芳等:《农村高中学生课外阅读评价体系建设的探索》,载《语文学刊》2015年第22期。

[8]田汉族:《交往教学论》,湖南师范大学出版社2002年版,第5页。

[9]叶圣陶:《大力研究语文教学 尽快改进语文教学》,载《中国语文》1978年第2期。

[10]邓彤:《微型化写作教学研究》,上海教育出版社2018年版,第62页。

[11]荣维东:《建构基于科学标准的作文评价指标体系——从美国“6+1 要素”作文评价指标说起》,载《语文教学通讯》2008年第29期,第4-9页。

[12]朱立安:《人文融合:高中作文评价的发展诉求》,载《语文教学通讯》2005年第15期,第44-45页。

[13]赖佳佳:《对话理论视角下的作文评价》,载《语文建设》2017年第36 期,第38-41页。

[14]陈时曙:《高中语文写作教学的过程性评价的应用研究》,东北师范大学2011年硕士学位论文。

[15]王秋实:《高中语文参与式作文评价教学研究》,西华师范大学2016年硕士学位论文。

[16]倪文锦:《语文教育评价改革,路在何方?》,载《语文建设》2014年第19 期,第8页。

[17]转引自金娣、王钢:《教育评价与测量》,教育科学出版社2007年版,第50-54页。

[18]转引自李雁冰:《课程评价论》,上海教育出版社2002年版,第248-249页。(www.zuozong.com)

[19]赵先政:《前苏联中小学作文教学流派及其理论观》,载《外国中小学教育》2002年第1期,第42-43页。

[20]曹勇军等:《中美写作教学对话十五讲》,上海教育出版社2018年版,第90-96页。

[21]夏彬:《美国作文评价方法对我国作文评价的启示》,载《作文教学研究》2009年第2期,第95页。

[22]王克强:《野村理论视域中的日本作文教学实践》,载《语文教学通讯》2016年第4期,第28-30页。

[23]方明生:《日本生活作文教育研究》,华东师范大学2000年博士学位论文。

[24]范金豹:《中外作文教学目标取向的比较》,载《中学语文教学》2005年第2 期,第47页。

[25]吴晓佳:《中外作文教学比较研究》,载《齐鲁师范学院学报》2012年第3 期,第70-72页。

[26]何明锋:《中西高考作文差异与融合》,载《语文建设》2017年第1期,第54页。

[27]秦芳芳:《法国作文教学评价——反思我国写作教学》,载《群文天地》2012年第2期,第118页。

[28]苏霍姆林斯基:《给教师的一百条建议》,天津人民出版社1983年版,第132页。

[29]苏霍姆林斯基:《给教师的一百条建议》,天津人民出版社1983年版,第136页。

[30]闫祯:《在新课标观照下——善用形成性评价》,陕西师范大学出版社2012年版,第215页。

[31]中华人民共和国教育部:《普通高中语文课程标准》,人民教育出版社2018年版,第43页。

[32]中华人民共和国教育部:《普通高中语文课程标准》,人民教育出版社2018年版,第43页。

[33]王宁等:《普通高中语文课程标准(2017年版)解读》,高等教育出版社2018年版,第257页。

[34]中华人民共和国教育部:《普通高中语文课程标准》,人民教育出版社2018年版,第4页。

[35]中华人民共和国教育部:《普通高中语文课程标准》,人民教育出版社2018年版,第5页。

[36]王本陆:《课程与教学论》(第3版),高等教育出版社2017年版,第114页。

[37]倪文锦:《高中语文新课程教学法》,高等教育出版社2004年版,第186页。

[38]中华人民共和国教育部:《普通高中语文课程标准》,人民教育出版社2018年版,第5页。

[39]杨泉良:《新理念写作教学论》,广东高等教育出版社2013年版,第134页。

[40]李雁冰:《课程评价论》,上海教育出版社2002年版,第89页。

[41]汤小龙:《苏霍姆林斯基教学方法论的启示》,载《外国教育资料》1994年第5期,第74页。

[42]金娣等:《教育评价与测量》,教育科学出版社2007年版,第75页。

[43]金娣等:《教育评价与测量》,教育科学出版社2007年版,第71页。

[44]金娣等:《教育评价与测量》,教育科学出版社2007年版,第73页。

[45]倪文锦:《高中语文新课程教学法》,高等教育出版社2004年,第45页。

[46]胡红杏:《主体性教育实践的误区与反思》,载《西北师范大学学报》(社会科学版)2011年第6期,第80-84页。

[47]王玲:《高中语文写作教学评价的初步探讨》,载《出国与就业》(就业版),2010年第16期,第127页。

[48]王玲:《高中语文写作教学评价的初步探讨》,载《出国与就业》(就业版),2010年第16期,第128页。

[49]陈时曙:《高中语文写作教学的过程性评价的应用研究》,东北师范大学2011年硕士学位论文。

[50]杨泉良:《新理念写作教学论》,广东高等教育出版社2013年版,第12页。

[51]温儒敏:《义务教育语文课程标准解读》(2011年版),高等教育出版社2012年版,第25页。

[52]胡福明:《实践是检验真理的唯一标准》,载《光明日报》1978年5月11日。

[53]曹勇军等:《中美写作教学对话十五讲》,上海教育出版社2018年版,第83页。

[54]张玉新:《动态演示评改作文的设计与实施》,载《语文教学通讯》2007年第3期,第46-47页。

[55]周建新等:《过程性评价对孔子因材施教教育理念的传承和发展》,载《教育与教学研究》2016年第10期,第9-15页。

[56]金娣等:《教育评价与测量》,教育科学出版社2007年版,第308页。

[57]田迅等:《课程与教学评价的发展趋势》,载《现代教育科学》2011年第2 期,第114页。

[58]曹勇军等:《中美写作教学对话十五讲》,上海教育出版社2018年版,第121页。

[59]闫祯:《在新课标观照下——善用形成性评价》,陕西师范大学出版社2012年版,第204页。

[60]叶圣陶:《叶圣陶语文教育论集》,教育科学出版社1998年版,第71页。

[61]顾明远:《教育大词典》,上海教育出版社1990年版,第178页。

[62]徐长江:《论21世纪教师角色的发展》,载《师资培训》2000年第3期,第5-6页。

[63]李海林等:《关于“写作”和“写作教学”问题》,载《中学语文教学》2009年第9期,第28页。

[64]陈琦等:《教育心理学》,高等教育出版社2011年版,第303页。

[65]张春兴:《教育心理学》,浙江教育出版社1998年版,第116页。

[66]叶圣陶:《叶圣陶语文教育论集》,教育科学出版社1980年版,第489页。

[67]中央教育科学研究所比较教育研究室:《简明国际教育百科全书:教育测量与评价》,教育科学出版社1999年版,第65页。

[68]杨泉良:《新理念写作教学论》,广东高等教育出版社2013年版,第166-167页。

[69]课程教材研究所:《普通高中课程标准实验教科书·语文1 必修》,人民教育出版社2007年版,第53页。

[70]课程教材研究所:《普通高中课程标准实验教科书·语文1 必修》,人民教育出版社2007年版,第54页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。