(一)从“教师为本”向“学生为本”转变

长期以来,课堂教学评价的关注点都是教师,评价时强调教学进程要安排合理,教学环节要井井有条。教师希望学生根据自己的教学设计来回答问题,并努力引导学生获得预定答案,结果往往把一节课上成了“表演课”,主角是教师,学生则是配角、群众演员甚至是观众。这种课堂教学表现出“以教为主,学为教服务”的倾向。有人对我国中学生课堂交往行为进行了研究,结果表明,学生在课堂中回答教师提问的行为次数占学生课堂交往行为总次数的93.8%,而学生提问、异议比重分别为1.7%和2.7%[19]。这种以“教师为中心”的注入式课堂教学,忽视了学生的主体参与和自我创造,剥夺了学生自我感受、自我需求的权利。长此以往,学生的质疑意识、批判精神、创造活力、自主学习能力逐渐消失殆尽。

20世纪初,杜威的实用主义教育思想和罗素科学主义教育思想,都提倡“儿童本位观”,“儿童本位观”有利于调动学生学习的积极性、主动性,有利于培养儿童的自我教育能力,一定程度上可以补救传统教育既忽视学生的个性发展,又脱离社会实际需要的弊病,突破中国几千年来以教师为中心的传统教育观。新一轮基础教育课程改革也强调教育的根本目的是为了每一位学生的发展,要通过了解学生在课堂上的沟通方式、合作方式、思考方式等,来评估课堂教学的成败。新版课程标准提出普通高中语文课堂教学应该着力培养学生的语文核心素养,通过阅读鉴赏、表达交流、梳理探究等语文实践活动,培养学生良好的语感与思维,提高学生的审美感知与创造力,引导他们自觉继承中华传统文化、革命文化及中国特色社会主义先进文化。

教师在设计和组织课堂教学活动时要留有更大的空间,因材施教,使每个学生的个性特长和潜能都得到相应的发展,实现不同层次的学生有不同程度的进步。因此,普通高中语文课堂教学不再是简单的教师向学生进行的单向灌输,教师在课堂中的角色应完成从知识传授者、课程执行者到学习促进者、课程开发者的转变,课堂教学是教师与学生在一定的教育情景中共同进行教育创新的过程,我们要用学生“学”的价值来评价教师“教”的价值。

(二)突出语文的学科特色

语文、数学、英语等学科都有自己的属性,在英语、数学和其他科目的教学中,我们可以用定量分析的办法来衡量学生一节课上记住了几个单词,学懂了几个公式,然而这种办法很难衡量学生人文情怀的提升与否;所以在进行高中语文课堂教学评价时,必须从语文学科的工具性、人文性的特点出发,体现其学科特色。《基础教育课程改革纲要》中指出,要对学生进行爱国主义、集体主义和社会主义教育,加强中华民族优良传统、革命传统教育和国防教育,加强思想品质和道德教育,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观;要倡导科学精神、科学态度和科学方法,引导学生创新与实践[20]。

2017年版新课程标准指出,语文课程具有综合性和实践性的特征,在课堂教学中,语文教师要在立德树人教育总目标的指引下,教育学生继承和弘扬中华传统文化,培育和践行社会主义核心价值观,增强民族自尊心和自豪感,提升文化自觉和自信,增强学生为中华民族伟大复兴而努力的使命感和责任感。由此可见,我们在普通高中语文课堂教学评价时,要注重语文的熏陶感染作用和学生在学习过程中的个体体验,不要刻意追求语文知识的系统性和完整性。语文又是母语课程教育,在对语文课进行评价时,还应考虑教师在教学中是否从汉语言文字的特点出发,尤其是否重视培养学生良好的语感,以提高他们的口语交际能力。通过语文课堂中教师潜移默化的影响,让学生体验生命意识,积累语文素养,获得人生启迪,张扬个性,陶冶情操。只有根据语文学科的特点,有针对性地制定适合普通高中语文课堂教学的评价体系,语文教师的教学水平才能提高,学生的语文素养才能得到提升。

(三)对必修课、选择性必修课、选修课的区分评价(www.zuozong.com)

2017年版新课程标准将高中语文课程分为必修课、选择性必修课和选修课三类,并进一步指出:“要明确必修课程评价与选修课程评价的区别和联系,选修课程评价要注意与必修课程衔接,在衔接中呈现体系和梯度;评价时要注意区分重点和层次,考查学生完成不同难度的学习任务时语文学科核心素养发展的不同表现。”[21]但不管是对待必修课还是选修课,在对语文课堂教学进行评价时,大多数教师都是按照必修课的评价标准来评价选修课的,完全忽视了设置选修课的初衷。《普通高中语文课程标准》(2017年版)结构部分明确指出,“必修课程,每名高中学生必须修习;选择性必修课程,学生根据个人需求与升学考试要求选择修习;选修课程,学生可自由选择学习。教师应根据学生未来发展的意愿和学业状况,有针对性地给予指导,使学生获得良好的发展方向和空间”[22]。

因此,对选修课与必修课的评价应该有所区别:

第一,从教学目标来看,必修课应该立足于共同基础,实施素质教育,考查学生在不同学习情境和实践活动中学习和运用语言文字的能力,体验、感受、梳理、探究的能力,思维表现和审美评价的能力以及对多样文化的理解能力等,为个体的终身学习做准备。而选择性必修课与选修课要尊重学生的个体差异,重视学生的兴趣、需要,培养学生的求知欲和探究能力,选择性必修课的评价更关注学生语文学习内容“面”的广度,选修课的评价则更关注学生语文学习内容“点”的深度。

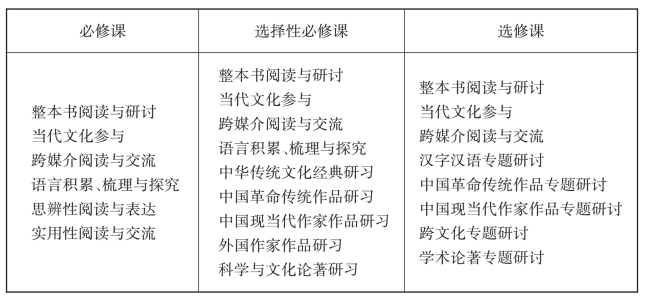

第二,从教学内容来看,高中语文必修、选择性必修与选修课都包括6~9个学习任务群,具体见表1-19。

表1-19 普通高中语文课程结构

由上表可以看出,高中阶段语文学习内容非常丰富,教学内容上有文本,但不以文本为纲,也不追求完备、系统的知识,而突出整体阅读、思维表达、审美鉴赏等能力的培养。教师以专题的形式进行教学,这不仅能够满足学生学习、生活和今后工作对语言运用能力的需求,还可以让他们通过自主、合作、探究等学习方式关注跨文化、跨媒介等新视角,提升他们语文课程的实践能力。

第三,从教学过程来看,必修和选修课程都应该围绕核心素养而展开,促进学生在语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解等方面的全面发展。选修课的教学更应该以学生为中心,使学生成为课堂活动的策划者、实施者,要注重学生在选修课上的积极性和参与度,教师在选修课上更应发挥引导、辅助、启发的功能,使整个教学过程具有开放性、包容性和拓展性的特点。评价选修课时,要以激发学生语文学习兴趣、拓宽学生文化视野为起点,以培养学生的语言运用、审美鉴赏、探究创新能力为宗旨。只有这样,学生的语文核心素养才能得到更深层次的发展。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。