【羽人】

常被描述为身长羽毛或披羽毛外衣能飞翔的人,最早出现在《山海经》,称羽民。道教将道士称羽士,将成仙称羽化登升。羽人因身有羽翼能飞,因此与不死同义。因此汉代墓室壁画上出现了大量表现升仙的场景,尤其是羽人引导的乘龙飞升图,如洛阳西汉后期卜千秋墓、西安交通大学附小西汉晚期墓、乐游原西汉晚期壁画墓等。此外,洛阳博物馆和开封市博物馆都收藏有升仙画像石棺。这一时期羽人与道教关系密切,但到了魏晋南北朝时期,随着佛教传入,佛教对道教产生依附与借鉴,羽人含义和造型逐渐变化,先变成能升空的神仙,后来演变为飞天、飞仙和天人等佛教形象。

2000年11月至2001年2月,陕西省考古研究所与旬邑县博物馆合作,在该县原底乡百子村砖厂内发掘了两座东汉砖室墓。其中1号墓为壁画墓,时代为东汉晚期。“画师工”墨书题记位于后室西壁。

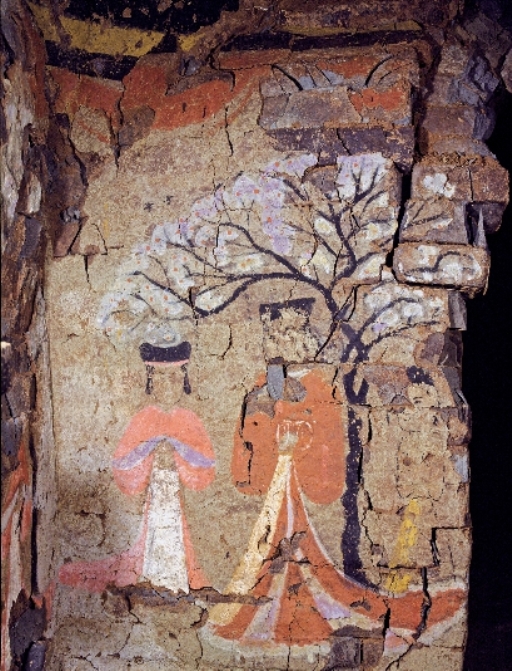

其主要壁画分布在前室四壁顶部以及后室墙壁和东西侧室。发掘人员根据钱币断定墓葬的年代为汉献帝时期(190—220)。在题记中,墓主自称为“邠王”。“邠”通“豳”,《后汉书·郡国志》记“栒邑,有豳乡”,是周人祖先公刘的故地。[7]“豳”不见于文献,发掘者推测,这是东汉末期中央集权力量薄弱,大地主庄园经济发达的情况下,达官显贵或地方豪强自立的反映。甬道前端两壁有两则墨书题记:“诸观者解履乃得入”(西壁)、“诸欲观者皆解履乃得入观此”(东壁),在提醒解履的题记旁边,分别绘有一个面向墓外的力士(图3-16),旁边还书有“邠王力士”的题记。墓门内侧的甬道则绘“门者”和“亭长”形象,题额皂衣、佩剑持盾,头部前墨书“亭长”,左右把守着墓葬大门。此类画像在汉墓中经常见到,有的学者将这一题材和镇墓文中的“魂门亭长”联系起来。这意味着观者所步入的是汉代人观念中的另一个世界。画家大胆使用了黑、红、黄等颜色,其间还点缀着少见的粉红、浅蓝、粉紫。前室的图像不管是人物、动物还是建筑,背后都有一棵花树,树冠采用“没骨”法以白、紫色绘制成云朵状,可见表现的是室外的景象。前室北半部分的壁画主要描绘人物活动。东壁北段绘一花树下站立三人,中间的红衣女子有“亭长夫人”的题记(图3-17)。据此可推测西壁北段对应的主要人物为亭长。北壁西段绘一男子,有“丞主簿”的题记。这位官吏的旁边有一树:树上有猴,树下有两人弯弓欲射(图3-18)。类似题材在汉墓中屡有发现,有的树上栖息着鸟雀,其含义众说纷纭。有学者考为“镇爵(雀)射侯(猴)图”,寓意求取官职[8]。前室北壁东段绘小史妾和女婢,也与前室东壁亭长夫人画像相连。后室东壁绘女眷和孩子,除一侍女外,皆坐于榻上。人物身份依次与西壁对应,包括夫人、郭姓将军的夫人及孩子、小史夫人,乃至画师工夫人等。在郭夫人及孩子画像上部也有长篇朱书题记。

图3-16 旬邑百子村东汉墓M1邠王力士

图3-17 旬邑百子村东汉墓M1亭长夫人像

(www.zuozong.com)

(www.zuozong.com)

图3-18 旬邑百子村东汉墓M1镇爵射侯图

已发现的历代壁画中有题记的并不多见,壁画中明确出现画师形象的就更鲜见。位于后室西壁的画师工(图3-19)等形象,着红衣,旁边一人身前墨书“诸□使”、“□邠王”,形象均残,此二人均为迎向车马出行图像。其中的“画师工”形象算得上是中国历史上早期的自画像,画旁没有写上自己的名字,只墨书了“画师工”三字。唐代张彦远的《历代名画记》中能够提到的汉代画家赵岐,便是因为他曾将自己的形象和名字题写绘制于他人的墓室中,方使得他的名字能够十分幸运地流传下来。

图3-19 旬邑百子村东汉墓M1画师工等

2005年6月,陕西省考古研究所与榆林市文物保护研究所联合对陕西省靖边毛乌素沙漠的一取土场中的墓葬群进行抢救性发掘,其中M1为东汉壁画墓。

该墓葬所在的老坟梁地表被黄沙覆盖,黄沙之下依次叠压着数层黑沙土层和黄沙土层。墓道开口均叠压于表层黄沙之下,并且打破沙层和硬土层,墓室掏建在硬土层中。层位关系表明,早在汉代这里就已经被毛乌素沙漠的沙层所覆盖,其自然环境就是如此。

【“汉紫”“中国紫”】

汉紫是一种目前未在自然界中发现的紫色颜料(硅酸铜钡),秦俑是最早使用它的实物,1992年美国颜料科学家对在中国汉代器物上竟发现同种颜料感到很惊讶,遂命名为“汉紫”。汉紫是古人从矿晶石中提炼而来的一种具有吸附性的染料。非天然颜料在古代并不多见,特别是蓝紫色,堪称稀奇。而中国紫以及埃及蓝都被确认是出现于工业社会以前的人造蓝紫色。中国蓝和中国紫的最早记录均可以追溯到战国时期(前475至前221),比丝绸之路早了几百年。研究人员推测其有可能是秦代道士们制作玻璃假玉时得到的一种“副产品”,而后的消失又和道教的衰落有关。秦朝灭亡之后,汉王朝“罢黜百家,独尊儒术”的做法使得道教文化受到了非常大的打击,很有可能颜料的配方因此而失传。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。