乱弹提线木偶戏的“乱弹”不单单指婺剧中的“乱弹”这一声腔,而是指昆曲以外的一切戏曲,又称“花部乱弹”。既然要认识乱弹,那么必须从其历史讲起。

(一)源流

1.清初乱弹

清初开始,文人笔记中出现了戏曲新声(新腔调)“乱弹”一词,它起初多指“秦腔”。如康熙年间刘献廷在《广阳杂记》中说,北京有一种“秦优新声,有名乱弹者,其声甚散而哀”。此中“秦优”所唱之声,自然应该是“秦腔”。

檀萃在乾隆四十九年(1784年)写于北京的《杂吟》诗的诗注中说到了为何将“秦腔”称为“乱弹”的原因:“迨南曲(昆曲)大兴而西曲(秦腔)废,无学士润色,其间下里巴人,徒传其音而不能举其曲(指有文采之曲辞),杂以吾伊吾于其间,杂凑鄙谚,不堪入耳,故以乱弹呼之。”清乾隆五十年(1785年),旅居北京的文人吴长元(署名安乐山樵)在其所著的《燕兰小谱》中说“乱弹即弋阳腔”。乾隆年间李斗的《扬州画舫录》则说,两淮盐务例蓄花、雅两部,一备大戏:雅部即昆山腔;花部为京剧、秦腔、弋阳腔、梆子腔、罗罗腔、二簧调,统谓之‘乱弹’。清末芝兰主人的《都门新竹枝词》又把“皮黄”称为“乱弹”:“乱弹巨擘属长庚,字谱昆山鉴别精。引起翩翩佳子弟,不妨受业拜师生。”

1950年,程砚秋先生等人曾提出有两种秦腔:1780年前后(乾隆年间)记载的秦腔,是陕西土二簧,今称“陕西汉剧”,是京剧声腔(强调)之源。1807年前后(嘉庆年间)出现在西安剧坛的剧种,初称“桄桄戏”,后称“陕西梆子”,也称“秦腔”。“乱弹”既可指梆子戏,又可指皮黄腔,很有可能就是由于两种腔调的“秦腔”造成的。

从以上所引记载可知,“乱弹”一词具有多种含义,起初专指秦腔,后来衍变为既可指梆子腔又可指皮黄腔(【西皮】【二簧】),也可指弋阳腔,甚至可泛指一切花部(即除昆曲以外的一切戏曲),这是封建统治者独尊昆曲的结果。

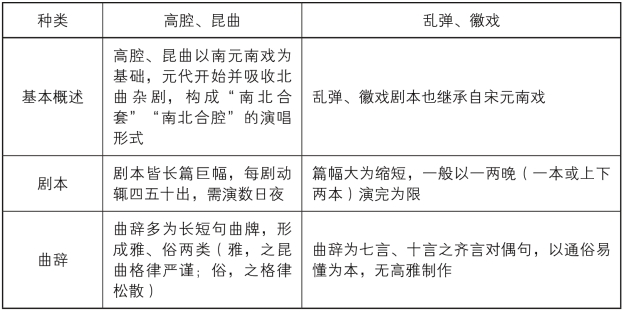

清代前期,义乌腔、余姚腔、弋阳腔等在金衢地区融合衍变为侯阳、西吴、西安、松阳四路高腔,苏州昆曲演化为金华昆剧。此时新兴的两种(类)戏曲——乱弹和徽戏相继传入金衢地区,并与其他几种(类)声腔交流、竞争、融合。表4-2记述了当时流行的高腔、昆曲与新兴戏曲中的乱弹、徽戏的差异。

表4-2 高腔、昆曲与乱弹、徽戏的差异

续表

从乱弹开始,我国戏曲从古典时代跨入近代。

查现存全国各戏曲剧种,有乱弹之称的有福建北路戏(别名“乱弹”)、广东汉剧(别称“乱弹班”)、安徽徽剧(别名“乱弹”)、福建南剑戏(别名“乱弹”)、山西蒲剧(别名“乱弹”),还有西安乱弹、江西九江乱弹、广东西秦戏(别名“乱弹”)等。

从全国看,广义的“乱弹”实际上主要为四类:一为【西皮】【二簧】,简称“皮黄”;二为梆子腔(秦腔);三为【吹腔】【拨子】;四为【三五七】【二凡】。最后一类,只有浙江存在,故称为狭义的“乱弹”,或“浙江乱弹”。

2.浙江乱弹

浙江的乱弹声腔,情况十分特殊,浙江的“乱弹”,不是梆子腔也不是【二簧】,甚至不是【吹腔】和【拨子】,是专指以唱【二凡】【三五七】两种唱调为主的戏曲腔调。以唱【二凡】【三五七】为主的戏班,称为“乱弹班”;以唱【二凡】【三五七】为主的戏曲剧种,冠以地方名即成剧种名,如绍兴乱弹(今称绍剧)、温州乱弹(今称瓯剧)、台州乱弹、浦江乱弹(今为婺剧所用腔调之一)等。

不过浙江丽水的庆元、景宁、云和等地没有【三五七】【二凡】的名称,只有【文宫平板】(或叫“文富箫”)、【老二慢】,其唱腔旋律与温州瓯剧差不多。

3.处州乱弹

处州乱弹,旧称“处州班”,兴起始于晚清,距今约100多年历史,清中叶后盛行。因流传于旧时处州所辖丽水(莲都)、庆元、龙泉、云和、景宁、遂昌、松阳、宣平(今武义县柳城)、缙云、青田等县,故称“处州乱弹”。长期以来戏曲班社以莲都区的碧湖镇和缙云、松阳县等地居多,并流行于丽水市全境和金华市、温州市等三个区域。清光绪年间碧湖镇的处州乱弹戏曲班社曾频繁进入福建、江西二省毗邻城乡演出,故这两省的民众将碧湖镇的处州乱弹班社所唱的声腔称为“浙调”(意浙江的戏曲曲调)和“碧湖调”。而丽水(原处州)、金华、温州等地的民众则以“处州乱弹班”称其声腔剧种,自处州乱弹诞生以来长期沿袭该剧种声腔。

根据对缙云“梅子仙班”的班主梅子仙的儿子应德旺(尊母姓)、原处州乱弹班著名演员刘学成(小生角色,松阳人)、著名乐师詹益龙(正吹,松阳人,已故)、著名花旦汤吉昌的孙子等的调查访问,我们了解到这些艺人的祖辈曾有传训:处州乱弹早期由乱弹、徽调两种腔调合演,称为“双合班”。民国十五年(1926年)《松阳县志》中有处州乱弹“颇似徽调”的说法。18世纪末(一处说19世纪),出现了以“大玉班”为代表的将高腔、昆曲再加乱弹、徽调作为一种声腔的“三合班”(实为高、昆、徽、乱四合),其中高腔是金华的“西吴高腔”。到了1905年该戏班从衢州“文锦班”请来高腔艺人江和先生以后,才改唱“西安高腔”。清道光二十年(1840年)以后,恢复艺术原型,仍以乱弹、徽调为其声腔剧种的本色,且剧目的演出侧重于乱弹声腔,故而称之为处州乱弹。19世纪40年代后期,高、昆两腔在处州戏班里已不复存在,其徽、乱两腔的主要唱调有【西皮】【二簧】【平板】【乱弹尖】【慢板心】【二凡】【罗卜子】【反调】等数种,主要班社有遂昌蔡和班、丽水大品玉、田黄庄班、缙云梅子仙班等,演出的传统剧目有170本,常演剧目有《一把抓》《三支箭》《七封书》《五熊阵》《九莲灯》《紫霞灯》《游龙记》《前后药茶》《前后绿镜》《前后球花》《前后日旺》等。

处州乱弹的主要唱调有【西皮】【二簧】【平板】【乱弹尖】【慢板心】【二汉】【罗卜子】【反调】等数种。【西皮】的主奏乐器为小胡琴(也称徽胡)、调高“小工”,或“凡字工”,定(6—3弦)有【倒板】【原板】【流水】【紧皮】等板调。

【西皮】和【二簧】,又称“高路”,其意不明。

【平板】(又称【三五七】)主奏乐器为横风,板胡辅之,调高“小工”,或“尺字调”,笛闷音“5”或“6”,板胡定弦(5—2弦),有【散板头】【慢板】【中板】【快板】和【迭板】,可接尾声。

【乱弹尖】,仅用于【平板】前,实为散板式的引子。另有【慢板心】,唱腔近似浦江乱弹之【小桃红】。

【二汉】(也叫【二唤】),此名来自温州乱弹,旋律与浦江乱弹的【二凡】相似,只是下句的上半韵唱法稍有区别。其调词和定弦与【平板】相同。在激烈、紧张的场面,也可用唢呐(吉子)作主奏。

【平板】【乱弹尖】【二汉】【慢板心】等有称“平路”,这路声腔为什么称“平路”,源在何处尚无定论。

【罗卜子】(即【老拨子】),主奏乐器早期用小胡琴(徽胡),后期用板胡。在悲壮、激昂的气氛中常用小唢呐(吉子)作主奏,有【倒板】【十八板】【原板】【流水】【紧皮】等板调。

【反调】(亦称【芦花】),大约因和【平板】的调高、定弦音之反宫而得名。此调高为“五字调”,主奏乐器曲笛闷音为“2”。板胡定(1—5弦)。有【原板】【慢板】【中板】【落山虎】【迭板】等板调,一般用于欢快、热烈的场面。

【罗卜子】【反调】(【芦花】),又称“徽路”,顾名思义,来自安徽。缙云、丽水的艺人又称此为【小徽】,据说是有别于“皮簧”。因过去金华等地的“徽班”或是处州戏班中的“徽调”,其唱调是【西皮】【二簧】【拨子】【芦花】四种。皮、簧同为凡字或小工,【拨子】【芦花】同为五字调或称正宫。又,民国廿八年(1939年)上海《戏曲》月刊所载李毓镛《温州乱弹之记载》一文说:“乱弹乃温州乱弹与处州乱弹二者之总称,前者简称乱弹,后者简称胡调(疑即湖调),故戏班亦有乱弹班与胡调班之分,每种均有三四种正曲为其剧曲中主要部分;二者之曲相当者,可互换唱词,因相当之曲、字数、句子均甚相似,故乱弹之调可改胡调,反之亦然。”

中华人民共和国成立前后,处州乱弹唯一的民间职业性班社是“梅子仙班”,1956年4月10日在缙云县登记,定名为“缙云县婺剧团”。处州乱弹的传承是从18世纪时期著名的处州乱弹“大玉班”延续至20世纪初的“大联升班”、“大品玉班”和“梅子仙班”。

据艺人说,戏班好不好首先要看戏单里有没有“三亭”“四阁”。“三亭”指《荣乐亭》《万寿亭》《感恩亭》,“四阁”指《龙凤阁》《回龙阁》《沉香阁》《兰香阁》,可见处州戏班对演出剧目是比较讲究的。在表演艺术上有一套传统的特技,如耍牙、变脸、甩佛珠、摸烛花、挟卵、滚灯、射叉、双龙出海等,还有轻功、矫功、武打等高难度的表演技巧。

2009年,“处州乱弹”由丽水市莲都区申报,被列入第一批浙江省非物质文化遗产扩展项目名录。

(二)乱弹木偶戏的唱腔及特点

我们之前讲了,这里的“乱弹”不单单指乱弹声腔,而是泛指除了昆曲以外的一切其他戏曲或声腔,即“花部乱弹”。处州提线木偶戏音乐包括处州乱弹木偶戏音乐和缙云乱弹木偶戏音乐。

1.处州乱弹提线木偶戏音乐

处州乱弹提线木偶戏旧称丽水木偶戏,又称莲都提线木偶戏,主要流传于莲都、云和、青田、缙云等地区。处州乱弹木偶戏的唱腔与婺剧的轻柔优美不同,其唱腔较为质朴。 其唱调主要分为三类。(1)高路:【西皮】【二簧】。(2)平路:【平板】(又称【三五七】)、【乱弹尖】【慢板心】【二汉】(又叫【二唤】,类似于【二凡】)。(3)徽路:【罗卜子】(即【老拨子】)、【反调】(亦称【芦花】)。

(1)高路

高路是对皮簧声腔的称呼,丽水、松阳的艺人习惯叫“高路”,其主要由【西皮】【二簧】两类构成。丽水、松阳以及龙泉城北一带的唱腔旋律与伴奏过门和金华、衢州两地同路,也有以此曲调衍变而来的【都子】【小二簧】唱调,主奏乐器为徽胡(又称科胡)。不过庆元、景宁、云和、青田,以及龙泉东南一带的高路是另一路,据庆元的艺人说,其来自江西,故在云和、景宁有人称此为“赣剧”。这一带的皮簧唱法与金华、衢州两地的相似,但伴奏音乐却像京剧,主奏乐器是京胡,亦称“京胡戏”,演唱起来有“京拉婺唱”之感,没有【小二簧】曲调。

1)高路之【西皮】

【西皮】类中有【西皮】【反西皮】和【花西皮】。常用的板式主要有【原板】【哭板】【倒板】【迭板】【回龙】【紧皮】【紧都子】【慢都子】等。其中在使用【原板】【紧皮】【紧都子】【慢都子】等板式演唱时,男、女宫的唱调有着明显区别,上下句的落音有严格的规定。

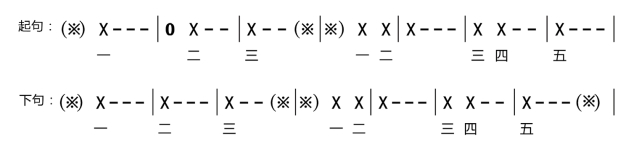

【西皮】即【正西皮】的 “正板”,一般就称【西皮】,为西皮中有代表性的主干唱调,【西皮】即以其为名。其文辞句式以“三、三、四”十字齐言为正格,“上、下句”为一“韵”,其句字的字位、板位有定则,为三眼板4/4节拍(或一眼板2/4)的板唱,以“上、下乐句”称配唱“上、下文句”,其唱腔分“男、女宫”,每乐句分三个腔节进行,其落音规则如下。

男宫:“上乐句”为5(3)、1、5(3);“下乐句”为5(3)、2、1。

女宫:“上乐句”为1、5、1(6);“下乐句”为宫1、5、5。

在配唱四句以上文辞时,尤其是其起唱句换用其他腔句(如【倒板】),其结煞用“唱散”等唱法时,其乐体就显示为“起→‖:下→上:‖→煞即“头、腹、尾”体式结构。【西皮】可用快、中、慢三种板速演唱。在唱【快西皮】时,乐队司鼓以双签滚击,木梆助节,以表达高亢激昂的情绪,中、慢板【西皮】旋律流畅,适宜于抒发内心感情,常用于大段独唱。

【反西皮】为【正西皮】的反调,其唱调各方面,包括旋律,与【正西皮】基本雷同,但由于调高做了变动,主奏徽胡的空弦散声由(5—2弦)改为(1—5弦)(变1=D或E为1=G或A)从而其唱调情趣也发生了变化。【反西皮】作为【正西皮】派生的唱调,一般用于剧情突变、人物情绪失常之时。

【花西皮】 又称“花腔西皮”,是在【正西皮】唱腔内嵌些“花腔”,即在“女宫西皮”的基础上变换一些花腔小调的旋律(其过门亦相应地做一些变化),而乐段的尾句仍还原于【正西皮】的下(煞)句的一种唱法。【花西皮】主要用于花旦,以及个别戏中丑角的演唱,以表达风趣、诙谐、轻松、活泼的心情。

2)高路之【二簧】

“二簧套”,系以同用“凡字调”(徽胡散声B、#F作5—2)的,七字句的【小二簧】、十字句的【正二簧】【老二簧】为主干唱调,互补相成,率【流水】【紧皮】等辅助唱调和【叠板】【回龙】等众多辅助腔句,组合成套。【二簧】,既是基本唱调【(正)二簧】的简称,亦是【小二簧】【老二簧】【正二簧】等主干唱调和各辅助唱调及腔句组合成套的统称。它的音乐特色不仅体现在结构稳定能自行独立的【二簧】本调上,还包括其他主干唱调及其所率的众多辅助唱调和腔句的各种方式的组合运用之中。

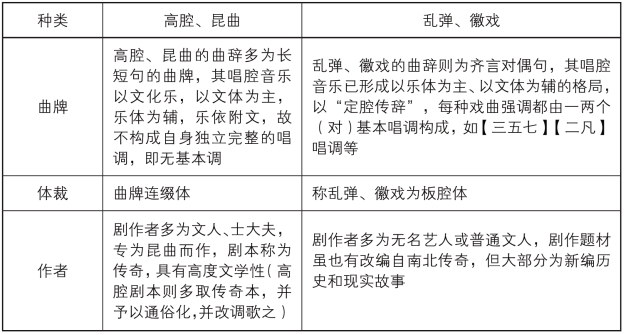

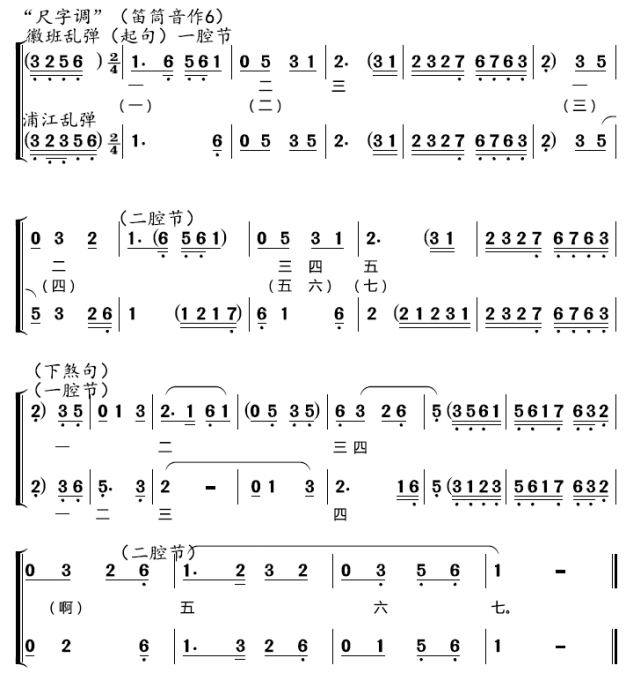

【小二簧】是“二簧套”中的主干唱之一。唱词文句句式以七字齐言为正格,“上、下对偶句”为一“韵”“上句”七言以“二、五”分句读,“下句”以“四、三”分句读。其每一句字的字位、板位,和【乱弹】【皮簧】中所有的七字句主干唱调一样,有相当严正的定则,且近似。在音乐上,【小二簧】是一支旋律很稳定、结构很规正的唱调。不分男、女宫。用一眼板2/4节拍,以“上、下乐句”为称配唱“上、下文句”。每一乐句按“上、下文句”的“二、五”“ 四、三”分腔节,有小过门连接。其句读落音,上句为“2、2”,下句为“6、1”。【小二簧】轻快、活泼,在欢乐、风趣的场合多使用它。【小二簧】的文体结构、乐体结构,及其节奏、节拍以至旋律,与婺剧【乱弹】两套中的【三五七】【芦花】大同。如谱例11所示。

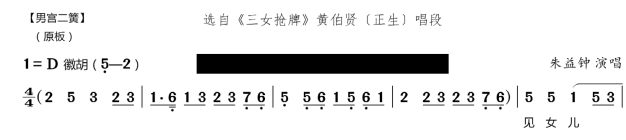

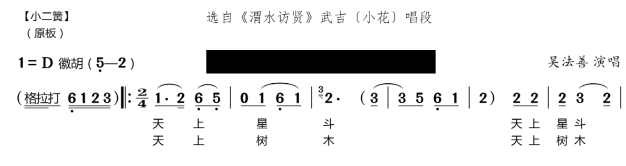

谱例11

【二簧】包括【正二簧】【老二簧】【反二簧】。

【正二簧】速度以慢为主,唱调风格低回、凝重,常用于表现悲凉沉闷、抒情缠绵的情感,适宜在规劝、叙事等场合使用。文辞句式以“三、三、四”的十字齐言为正格,“上、下句”为一“韵”。其各句句字的字位、板位皆有定则(与乱弹皮簧中的其他十字句主干唱调相同)。【正二簧】为三眼板4/4节拍的板唱,有慢、中、快三种板速。以“上、下乐句”为称配唱“上、下文句”;按文句的“三、三、四”每乐句分为三个腔节,有“男、女宫”。

男宫的落音:“上乐句”为“2、1、1”;“下乐句”为“3、3、2”。

女宫的落音:“上乐句”为“2、1、1”;“下乐句”为“6、6、5”。

男、女宫唱调存在区别,但并没有严格的规定,在特定的情况下,二者可以混合使用。一般上句落于宫音,下句落于徵音。在配唱四句以上文辞时,其唱段就显示出“起→‖:下→上 :‖→煞”即“头、腹、尾”的结构体式。

【老二簧】是“二簧板套”中的主干唱调之一。其文辞句式、乐句分节、节拍以至其唱调的基本旋律与【正二簧】的男宫唱腔较接近,但是由于主奏乐器不同,两者的风格特色各不同。【老二簧】用吉子(小唢呐)主奏,有时亦用梨花(大唢呐)主奏,在情绪十分激烈时,则吉子、梨花一齐吹奏(俗称老少配),并以竹梆击节,双签滚打兼配大锣大鼓,尤其主奏乐器吉子的闷音“5 5”的散声效果很是突出,其古扑粗犷,豪放雄壮的音乐激动人心,故常用于悲壮、激越的场面,适宜于花脸、武生人物,常用于兵刃相见与剧中人物一较高下的场景中。吉子的伴奏是其鲜明的特点。一般上句落于角音,下句落于商音。

【反二簧】 是【正二簧】的反调,基本旋律与【正二簧】雷同。其所谓“反”是将主奏乐器徽胡的空弦散声由“正调”的(5—2弦)转为(1—5弦),其唱调速度徐缓,产生一种苍凉沉郁之感,常用于剧情突变、人物失常之时。擅于表现剧中人物悲痛欲绝的情绪,以大段的抒情叙事为主。

(2)平路

平路包含【平板】(又称【三五七】)、【乱弹尖】【慢板心】【二汉】(又唤【二唤】,相似于【二凡】)。在丽水、松阳、遂昌三地的艺人又称之为“平路”(也称“罗罗”)。而庆元、景宁、云和等地没有【三五七】【二凡】的名称,只有【文宫平板】(或叫“文富箫”)、【老二慢】,其唱腔旋律与温州瓯剧差不多。

1)平路之【三五七】

【三五七】这个唱调是因其文体句式为“三字、五字、七字”组成为“一韵”(一对“上、下文句”)的体式而得名。【三五七】唱词的文句句式以“三、五、七”为“正格”,“上句”以“三”字为读“三、五”字为句(亦可用“二、五”七字句),“下句”为“四、三”七字句,合为“一韵”(上句可韵可不韵,下句必用韵,下同)。例如:

(上句)路迢迢 山遥又水遥, (下句)回头不见客乡道。

(三) (五) (七)

(上句)行过了 五马众弯庄, (下句)迈步登途峻岭高。

(三) (五) (七)

上、下句每一句字的字位、板位皆有定则。

注:※为间奏。

在音乐上,【三五七】是一支旋律很稳定、结构很规整的唱调。其一般有中速和快速两种。中速为三眼板4/4节拍(现多以2/4节拍记谱),快速为一眼板2/4节拍。这个唱调的基本音乐体式为以“上、下乐句”为称配唱“上、下文句”,上、下乐句按上、下文句的“三、五”“四、三”各分为两个腔节,用小过门连接。其句读落音是确定的,即上句为“2、2”,下句为“5、1”。

谱例12是以“上、下”两句为一唱段的一个谱例。

谱例12

(www.zuozong.com)

(www.zuozong.com)

以上谱例,乐段使用快速的一眼板2/4节拍。基本音乐体式为“上、下乐句”,第一句为三字加五字,为接近上句的“起句”,落音为“2”;第二句为七字,为接近下句的“煞句”。乐段上、下乐句中间由小过门连接,音乐旋律整体稳定,结构规整。

2) 平路之【二凡】

【二凡】是婺剧乱弹的另一支主干唱调,它与七字句式的句字出口比较紧凑的【三五七】相对应,互补地组合成套。其唱词以“三、三、四”10字齐言为正格,“上、下句”为“一韵”。其“上、下文句”的字位、板位有定则。【二凡】以三眼板4/4为节拍,句字出口间距和唱腔旋律比较舒展,过门音符密集,两者之间产生浓郁的对比效果。演唱时常以吉子(小唢呐)主奏,加枣木梆(或檀本梆)击节,用双签滚打板鼓,加上大锣大鼓的套用,其音乐气氛甚为强烈。

3)平路之【乱弹尖】

在“乱弹”中,又有与“吹—拨”同调高的、称为【乱弹尖】和【龙宫调】的一些唱调。【乱弹尖】并不是某一个具体唱调的专称,而是对某一些文辞为长短句式的、旋律稳定的、行腔规格严谨的诸唱的泛称。据艺人介绍,这些部分唱词有定词,唱调有定腔(不像乱弹的大多数其他唱词,唱腔艺人在相当大的程度上自由编唱),而且难学难唱,所以特称为“乱弹‘尖’”。【乱弹尖】诸唱调有的有名目,如【新水令】【清江引】等,有的没有名目(或已散佚),这些唱调从音乐的角度,大体可分为两类:一类基于“草昆”,现存留在《醉打山门》及《昭君出塞》等戏中;另一类基于【吹腔】(即【龙宫调】),现存留在《水淹七军》《芦花记》《贵妃醉酒》《打樱桃》《山伯访友》《浪子踢球》《疯僧扫秦》等戏之中。【乱弹尖】诸唱调有着专戏专用的性质,即不属于常用唱调。

(3)徽调——又名“徽路”

徽调的唱调有【罗卜子】(即【老拨子】)和【芦花】,庆元、景宁、云和等地称其为【三夹子】和【反宫】。主奏乐器是吉子(小唢呐)或曲笛与小胡琴。徽调的实际唱法也分两路,一路与金华婺剧相似,另一路与温州瓯剧接近。

1)徽路之【芦花】

【吹腔】(【芦花】)及其所率的辅助唱调和腔句与同调高的【老拨子】在唱调中互补而组合成套。

【芦花】是“吹—拨”套中两个主干唱调之一。其唱词句式也是以“三(二)、五,七”为正格,“上、下句”为“一韵”。其字位、板位有定则,同于【三五七】。它是一支旋律稳定、结构规整的唱调。其板速一般有快速和中速两种,快速为一眼板2/4节拍,中速为三眼板4/4节拍(现今多以2/4节拍的方式记谱)。【芦花】唱腔有“男、女宫”之分,亦以“上、下(乐)句”为称配唱“上、下(文)句”。每一乐句按文句分两个腔节进行,其落音

男宫:上句为“5(或2)、5”,下句为“5、5”。

女宫:上句为“2、2”,下句为“5、1”。

【芦花】擅长表达轻松、愉快、活泼的情绪,适宜于抒情、欢快的场面。

3) 徽路之【老拨子】

【老拨子】及其所率的辅助唱调和腔句与同调高的【吹腔】(【芦花】)在唱调中相互补而组合成套。【老拨子】又称【拨子】,是“吹—拨”套中的主干唱调之一。它与七字句式的、句字出口比较紧凑的【芦花】相对比而互补。其唱词文句以“三、三、四”10字齐言为正格,“上、下句”为一“韵”。其“上下文句”的字位、板位有定则,大体与【二凡】近似。【老拨子】以三眼板4/4为节拍(也有用2/4记谱者)。句字出口间距和唱腔旋律比较舒展,过门则音符密集,产生浓郁的对比效果。唱腔高亢、激越、悲怆、凄凉。【老拨子】唱调不分“男、女宫”,其基本结构,亦以“上、下(乐)句”为称配唱“上、下(文)句”。

2.缙云乱弹木偶戏音乐

乱弹的另一支类型为缙云乱弹。缙云乱弹融合了缙云杂剧、处州乱弹、瓯剧声腔等,又因缙云是婺剧的重要流传区域,所以和婺剧相互影响,形成了自己独有的风格和特点,现统称“缙云婺剧”。缙云婺剧演唱时所使用的唱调主要有【徽戏】【乱弹】【昆腔】【滩簧】【高腔】【时调】等六种,通常使用浙江官话进行演唱,具有浓郁的地域特征。缙云乱弹木偶戏音乐与人戏无异,继承了人戏的表演和唱腔,所使用的伴奏乐器主要有二胡、板胡、京胡、琵琶、竹笛、吉子(唢呐)、扬琴及锣鼓全套。

缙云乱弹木偶戏中的徽戏在浙江南路徽班(缙云路或永康路)中有着自己鲜明的风格与特征。

其一,缙云徽班除常说的108本大戏(72本徽戏,36本乱弹)外,还曾有过其他徽班所没有的剧目,如《紫霞杯》《一把抓》《黄鹤楼》等。据著名老艺人黄德银讲:“行头虽没有他们新,可戏文我们多,金华徽班有许多戏还要我们教。”中华人民共和国成立后,黄德银一人就“吐”了103个剧本(大、小戏)。

其二,缙云徽班的“花台场”(闹花台)独具风格,在婺剧界中享有盛誉。它既含金华婺剧“花头台”的全部旋律,又有金华婺剧所没有的另外曲段。特别是小唢呐的乐段,有【倒板】【回龙】【原板】【快板】【尾板】这五种板式,好似“高山流水,层见叠出”,韵味十分浓厚。此“花台场”系东阳籍名乐师李锦春先生所作,群众喜闻乐见,缙云徽班一直沿用至今。

其三,旧时缙云徽班的演出区域基本上为浙江南部的丽水、温州及台州等各州、县,而在金华地界却较为稀少,因此在戏腔念白上,没有金华戏班那样浓厚的本地土腔味,而是逐步向浙江官话(浙江通用话)的音韵靠拢。另外,在浙南民俗风情和传统道教的长期熏染下,缙云徽班的唱腔里糅合了一些道士腔和本地山歌的元素,因而也就有了一定的法事色彩和山歌风味。

其四,在器乐演奏上,缙云徽班吹奏唢呐时较浑厚大气,即声洪音亮,字花韵滑。缙云官店名乐师应汉波,吹的唢呐能自靖岳(村名)直吹到县城,三十里路,其韵不停,一气呵成。他吹先锋能连续半小时而气不断,令人叫绝。

其五,在唱腔的演奏中,如【紧都子】【流水】【三五七】【二凡】等都与金华徽班有着不同的演奏习性和特点。

现在丽水各剧团木偶戏多演缙云乱弹(缙云婺剧)。下面就缙云乱弹提线木偶戏音乐做一个简单分析。

(1)徽戏声腔

徽戏声腔有大徽、小徽之分。大徽主调为【西皮】【二簧】,以徽胡(科胡)为主奏,曲调悠扬、朴实,具有浓郁的乡土味。在20世纪50年代以前,基本上是男子婺剧,大徽的定调一般都为E调。但自从女演员进入科班,进行男女合演后,因真声假嗓的音域关系,便渐改用D调演唱大徽戏。徽胡的定弦:【西皮】为(6˙—3弦),【二簧】为(5˙—2弦)。【西皮】与【二簧】可在同一本戏里相互混用,但两者不能直接转换接唱。转换时,必须要有一段戏文的间歇段落,方能转换。不能在同一段唱词中一会儿唱【西皮】,一会儿唱【二簧】。徽戏的唱调是板腔体,以二句唱词(上、下句)为一韵,一韵完后可不断反复,直到煞板或转板。唱词皆有韵脚,常以七字、十字句结构居多。

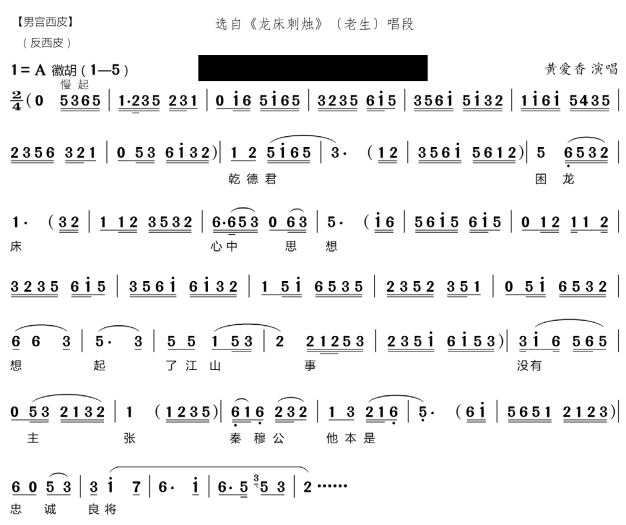

大徽之【反西皮】(见谱例13),定调为A或G调,比【正西皮】降低四度,徽胡定弦为(1—5弦),其旋律与【西皮】基本相同,尚属【西皮】派生的“反调”,通常用于情绪忧伤、精神恍惚之时。

谱例13

乾德君困龙床心中思想

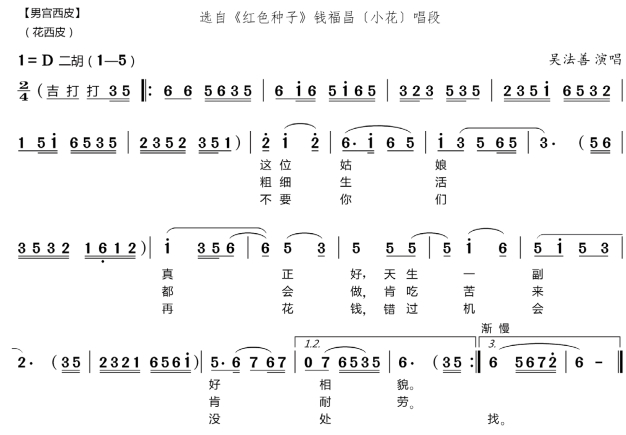

大徽之【花西皮】(见谱例14),也属【西皮】派生的曲调。它是由【西皮】及民歌、小调相融演变而成的,在缙云徽班中常与【时调】混用。其曲轻松、活泼,多半为戏中丑角所唱,以表达风趣、诙谐之情绪。

谱例14

这位姑娘真正好

二簧之【正二簧】是二簧类中的主调。它所表现的情绪稳定、平和,其速度以慢为宜,常用于叙事、凝思、规劝之场合。它有男、女宫之分,但因情绪需要,也常男、女宫混用。通常【二簧】的上、下句落音为“1、5”,而男宫【二簧】(见谱例15)的下句常借【老二簧】的下句(落音为2)来唱,以达到刚劲、有力之效果,这显示了男、女宫之明显差异。

谱例15

见女儿想起了王玉环

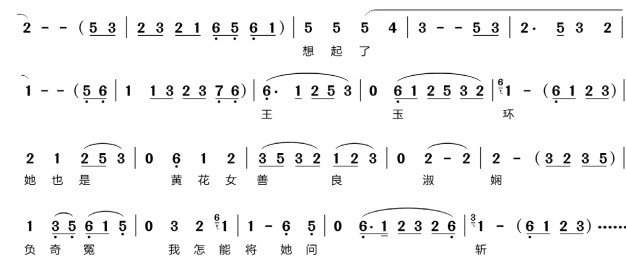

二簧之【反二簧】(见谱例16),与【正二簧】基本相同,只是改换宫调而已(徽胡定弦1—5弦),曲调深沉、忧伤,一般用于悲诉、叙事之场合。其板式也有【倒板】【回龙】【原板】【哭板】【迭板】【流水】【紧皮】等。

谱例16

骂一声贼子们胆大包天

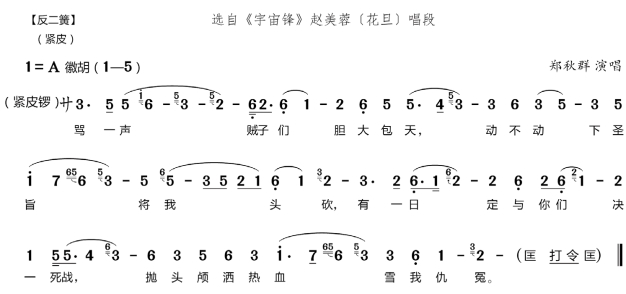

二簧之【老二簧】(见谱例17),曲调朴实、粗犷、壮健、有力。其特点是常以吉子(小唢呐)为主奏,有时还加大唢呐伴奏,并竹梆击节、双签滚击、时插锣鼓,使气氛显得雄壮豪迈、气势磅礴。【老二簧】的上、下句落音为“3、2”。其一般用于比武、操练、沙场、战事等场面。

谱例17

探子飞马回来报

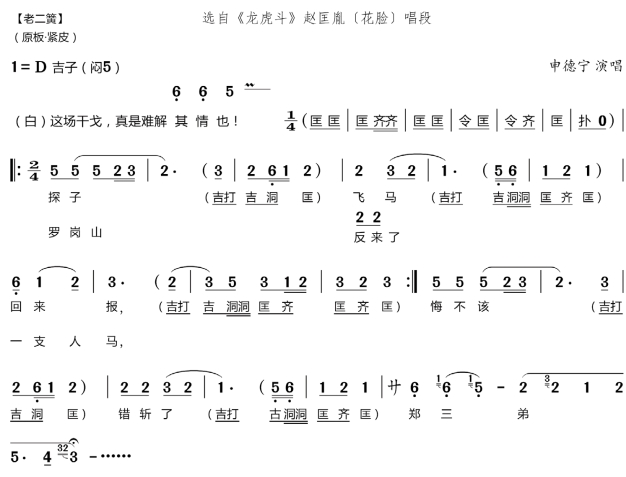

二簧之【小二簧】(见谱例18),板式有【原板】【迭板】【落山虎】等。【原板】的上、下句落音为“2、1”。其旋律活泼、轻快,宜表达欢乐、风趣之情绪,适用于野外游春等场面。

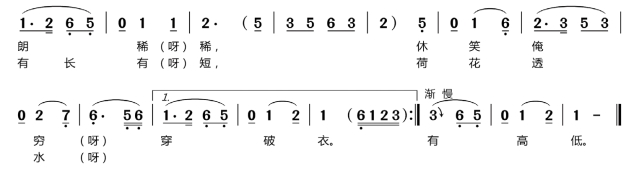

谱例18

天上星斗朗稀稀

【迭板】的上、下句落音均为“2”,根据唱词多少,其节拍可伸可缩。它不是独立板腔,而是连接、空插在【小二簧】【原板】之间使用,一般用于诙谐的对话、叙事之处。

(2)乱弹

乱弹,主式为徽班乱弹。徽班乱弹的主唱调有【三五七】和【二凡】两类,调高一般为C调。其主奏乐器为横风(笛)闷6、吉子(小唢呐)闷6,伴以板胡协奏(5—2弦),两者各有风韵,但又似水乳交融,难舍难分,你出我进,你轻我重,有分有合,和声复调,犹如一支优美、动听、婉转、华丽的仙子舞曲。

在缙云徽班中,【三五七】俗称【平板】,有慢、中、快、反宫之分。虽无男、女宫之别,但因“生、旦、净、丑”的角色行当不同,却各有自己的风味。

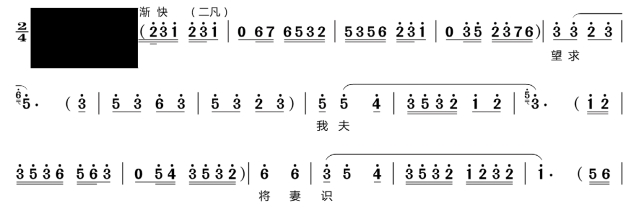

在缙云徽戏中,【二凡】俗称【二板】(见谱例19),其旋律舒展,过门紧密,加以乐队鼓板的双签滚击,竹梆敲节,音乐气氛十分强烈。

谱例19

(3)昆腔

昆腔,源于江苏的“昆山腔”。苏州昆班进入浙江境内演戏,因受地方习俗的影响,逐步改用本地方言演唱,加上经常在草台演出一些民间俗本,故也被人们称为“草昆”。后来它与徽、乱等结合,成为风行一时的“三合班”(高腔、昆腔、乱弹)、“二合半”(昆腔、乱弹、徽戏)等班社。中华人民共和国成立后,整本大剧的昆曲已很少,仅仅是遗留了一些像《救驾打擂》那样的一些短剧了,但昆曲中不少曲牌却被徽班尊为“细工”而吸收、保留下来,如《铁龙山》中的“骑上马”,《白门楼》中的“百花开遍”等唱段,一直沿用至今。另外有些曲牌也被婺剧作为专用的器乐牌子使用。

(4)滩簧

滩簧(见谱例20)的基本旋律与金华、温州等地的共通。只是在庆元一带有“男、女宫”之说。各地凡演《借衣劝友》《天降雪》两剧的都唱“北调”。据传,滩簧源于苏州滩簧,是“苏滩”的分支。其流传到浙江后,因地域之异,故又有“兰溪滩簧”“金华滩簧”“巨州滩簧”“浦江滩簧”等各路之分,但其行腔基本相似,仅是在风格上稍有差异。滩簧的词曲结合紧密,唱腔文静、优美,色彩轻柔、和谐,乐队一般不用大锣、大鼓、唢呐,只以二胡、月琴、三弦、箫等进行伴奏,曲调尚有【慢板】【紧板】【弦索】【引子】【尾声】等板式。其有上、下句之分,男、女宫之别。因此,滩簧演的一般都是文戏,曲律流畅,通俗易懂,深受观众喜爱。中华人民共和国成立后有《断桥》《僧尼会》《牡丹对课》《送米记》等一些脍炙人口的剧目,已成了婺剧中的经典精品。

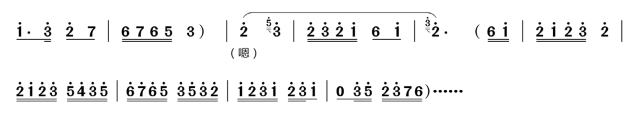

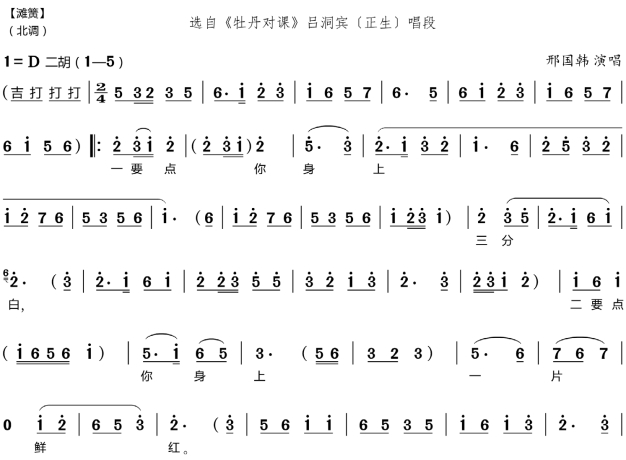

谱例20

一点你身上三分白

(5)高腔

高腔,是婺剧六大声腔中历史最悠久、最古老的剧种。其大多源于山歌、小调等民间歌曲。缙云提线木偶戏班社与人戏班社相同,都演唱婺剧高腔。婺剧高腔有三路:“巨州西安高腔”(俗称“弋阳腔”)、“金华西吴高腔”、“东阳侯阳高腔”。它们各自有一套唱腔曲牌,各有其音乐风格和特色,但都具有旋律流畅、行腔细腻、风味纯朴、和谐动听之共性。婺剧高腔以其文体为基本结构,文体为“南北曲体”,以曲牌为其基本结构单位,若干个不同的或相同的曲牌,以单曲方式或与某种程式(因素)的结合,构成各出(折)乃至于全剧的唱词。其主要特点,可用一句话概括,即“一人启口,众人(帮)接腔”,即一个“腔句”,先由一人唱前面的部分,然后其他演员或后台接着帮(和)唱后面的部分,组成一句“腔句”。“腔句”的前半部分一人主唱的“滚”,是传辞部分;后半部分的接腔是高腔音乐的旋律部分。高腔的接腔对场上演出起着非常重要的作用,场上气氛高低、人物情绪的起伏以及好听与否等都取决于接腔的实际效果。高腔的唱调有曲有名,如【江头金桂】【驻云飞】【锁南枝】【浪淘沙】等。它们各有旋律,各有特性,带有山歌风味,具有浓厚的民间色彩。高腔原先不用乐器伴奏,只以人声帮唱,锣鼓击节,但后来与徽、乱班社结合后,逐步发展到用丝竹、管弦乐器来伴奏演唱。

(6)时调

时调(见谱例21),是民歌、小调的总称,缙云等地称为“灯戏”(采茶戏)。在逢年过节或庙会之时,人们经常以小演唱形式进行自娱自乐。时调的内容都是生活中一些嬉笑玩耍的趣事,其念白通俗易懂、生动滑稽,具有浓郁的生活气息。这些民歌、小调清新悦耳,吸引观众,后逐渐被婺剧各班社吸收、穿插使用,这使得时调这种形式得到发展,并日渐“戏曲化”,最终成为婺剧中的一部分。时调的唱曲,一般是专戏专用,曲调往往以戏名为称,相互之间没有共同相通的结构或形态。据估计,时调有四五十个曲目,流传较广的传统时调有《采茶调》《杨柳青》《小放牛》《打花鼓》《大补缸》《走广东》《王婆骂鸡》《卖棉纱》《打蔡府》等曲调。后人根据剧情需要,常改编一些传统时调唱曲,穿插在正本戏中使用。另外也创作了不少时调的新编小戏。

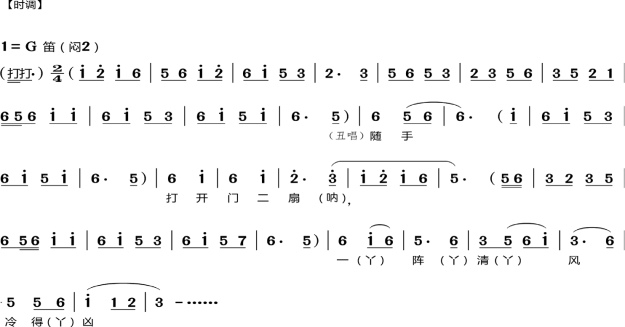

谱例21

走广东

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。