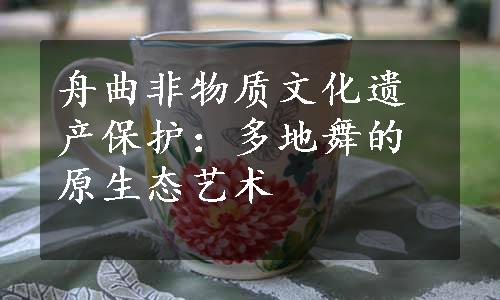

1.多地舞

舟曲原生态藏族舞蹈中最为著名的是获得国家级非物质文化保护项目(序号49、编号Ⅲ-283)的多地舞(又称朵迪舞),舟曲地区的多地舞以憨班乡黑峪村和巴藏乡后北山村最为盛行。多地舞是目前甘南地区保存较完整的民间艺术,其形式多样,风格各异,内容丰富,古朴自然,是原生态风味浓郁的藏族民间舞蹈艺术之一。据史料记载,春秋战国时期,舟曲就有羌、氐族居住,舟曲多地舞便起源于藏族先民仿龙摆尾、拟虎跃进的舞蹈。

图2.1 多地舞

“多地”在舟曲是使用最广的一种舞蹈名称,可以说已成了舟曲藏族舞蹈的代名词。这种舞蹈广泛流传于舟曲境内的所有藏族村寨,是当地藏族群众在节庆、民俗活动、庆祝或闲暇时自娱自乐的舞蹈种类,是男女老少都可以参与的一种舞蹈形式,也是目前保留最完整的、传承人数最多、应用最广泛的舞蹈种类。这种舞蹈在大多数地方都叫“多地”,有些地方也叫“多都”。还有些地方更详细地称其为“殊玛多地”(sprel-ma-rdog-rdeb),可以理解为猴舞,是模仿猴子的动作而跳的一种舞蹈。在当地的许多资料中因其手持铃铛而舞,故又被称作“铃铛舞”。

因受地域和方言的影响,“多地”在舟曲的流传种类繁多、形式各异、风格多样。据《舟曲非物质文化遗产集萃》记载:“多地舞可分为赖萨多地、格班多地、贡边多地、萨热多地、姜拉多地、玛西多地、朱玛多地、突谷多地等十多种,每种舞蹈有不同的表现形式和意义。”如“贡边多地”是舟曲博峪乡藏族独有的舞蹈,这是一种女子集体舞,每年的“采花节”是姑娘们盛装打扮跳多地舞的最佳场合。这天十里八村的乡亲们穿上节日的盛装三五成群地上山去采花,头上插满“达玛花”的姑娘们在林中的空地或是一片开阔的地方跳着多地舞,向神灵祈祷,祈祷家乡五谷丰登、人畜兴旺、风调雨顺。向自然歌唱,歌唱家乡、赞美家乡,希望家乡平安祥和、天人合一、人与自然和谐共处。

多地舞是一种歌舞结合的舞蹈形式,是舞者自唱自跳,一般有一个领舞先起调,其他人则紧跟其后集体合唱。舞蹈和歌唱是同时完成的。她们所唱的音乐应该就是多地舞的舞曲,这个音乐统领着舞蹈的节奏、速度等,所以说在这种较原始的舞蹈形式中,音乐和舞蹈分不清孰轻孰重,是同等重要的。多地舞在各地的跳法都不一样,但基本形式是一样的,舞者以前后为序,右手持铃铛,左手叉腰,或者只有领舞者的右手持铃铛,而其他人都是手拉手肩并肩围成半圆,身体前倾,按铃声节奏,齐声合唱,同时腾足于空,顿地为节,跳跃前进。可见多地舞手上没有太多的动作,主要以抬腿、踢腿和顿足的动作完成整个舞蹈。

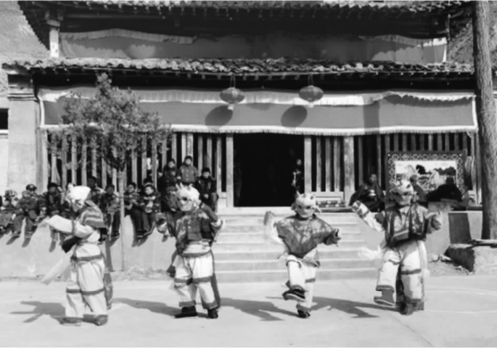

2.莫地舞

莫地舞又称摆阵舞(县级非物质文化保护项目,序号35、编号Ⅲ-17)流行于舟曲县藏族聚居区,藏语称“玛西”,是男性集体舞,主要表现藏族先民战前动员、祭祀摆阵、战斗、比武的情形,又称“武舞”、“摆阵”,既是藏族村寨的一种节庆民俗活动,也是藏族再现训练男丁、保家卫国的一种场景。

图2.2 莫地舞(摆阵舞)

宋真宗成平元年(公元998年),角厮罗控制今舟曲在内的甘、青、川一带,文化上更进一步弘扬藏传佛教,同化属地各民族,安定社会。角厮罗就是藏族史诗中的格萨尔王,传说他在降服舟曲一带残暴的部族首领苏桑叉魔时,苏桑叉魔在赛布摆下三阵,分别是勒魂阵、汲魂阵、啄魂阵。格萨尔王破三阵前,有一位叫巴杰惹的法师摇动令旗,跳舞祷告,念颂莲花生“六字真言”,请来了东、西、南、北、中五方帝神助阵,并带领将士摆起“一字长龙阵”将敌人团团围住,齐声呐喊、滚滚向前,将“三阵”各个击破,消灭了苏桑叉魔。为纪念格萨尔王的军队大破敌军,救民于水火,当地群众举行庆祝活动时,横纵格萨尔王军队的阵式跳舞练兵,形成了今天的摆阵舞。

摆阵舞模拟古代战争的情形,有将领、军师、军官、士兵等角色和故事情节,为首者背弓持枪,腕戴铃铛,枪挑祭神的动物,全部族男丁持刀枪跟随,数百人至数千人围着妇女儿童摆起“长龙阵”,长者吆喝动员发令,其他人齐声应答,然后全体齐声呐喊,面向外围侧身弓腰屈步腾挪,作催马奔腾或跃进冲刺状,刀枪撞击,有防守、窥探、操练、射击、躲闪、冲杀等动作,整体阵势如漩涡形运动,脚顿地如雷,吼叫声令人胆寒,威武雄壮,气势浩大,摧枯拉朽,势不可挡,表现出紧密团结、所向无敌、威猛无比的气势。

“摆阵舞”是一种缅怀先祖、启迪后生,并有强身健体功能的古老民间舞蹈形式,原生态文化风味浓郁,反映了当地各民族顽强拼搏争取幸福生活的无畏气概和藏族先民族勇敢无畏的精神特质及对美好生活的执着追求。

3.马铃舞

马铃舞在今舟曲黑峪、占单、铁坝等地普遍流行,而位于舟曲铁坝沟最深处的村子天干沟最为盛行。舞蹈寓意“同龄人、同代人”和“少年层组、青年层组和老年层组”两种。多于农历七月十五的“吉祥节”时起舞,意在祈祷风调雨顺和五谷丰登。形式为男女群体对唱或双人对唱。跳舞前一小时,先辈老人会求神者,对周边所有山神敬酒,请求平安吉祥,有上百句话,有独特的歌调。歌舞先是男女分开表演,后合二为一表演,男女多以10—20人转圈摇铃为舞,以铜铃伴奏,掌握节拍。舞蹈时,带领人一手执一串镶有几十个小铜铃的皮条,一边有节拍地摇动,一边领唱,与众人一起舞蹈。唱《颂着装歌》,跳“突古”、“擦肩”;唱《人类进化歌》,跳“下蹲”、“摇摆”、“迪迪库”;唱《祈祷吉祥歌》,跳“次若列”、“踢踏”。

歌与舞无节拍关系,先对面站立两排,唱歌抒怀之后再用甩铃击节而舞,其歌唱道:

朵迪从何开始跳?

黎明时分开始跳,

跳到来三黄昏时。

朵迪跳到宇宙间,

遇到青龙一起跳;

朵迪跳到雪山顶,

众多狮子一起跳;

朵迪跳到崖顶上,

众多山鹰一起跳;

朵迪跳到草原上,

众多神鹿一起跳;

朵迪跳到森林里,

众多虎豹一起跳;

朵迪跳到平原上,

众多人群一起跳;

朵迪跳到大海里,

众多鱼鲸一起跳。

从歌词中不断出现“朵迪”一词看,其实可能就是多地舞的一种地方形式。

4.霸王鞭

霸王鞭,用细竹竿做成,长约1.2米,竹头凿孔,镶装上铜钱,拴红绸。表演时,旋转拍打竹竿诸部位,落地起跳,拍打鞋底,重复进行。表演者人数在10人以上,男性为主,女性次之。在舟曲县城关、大川、南峪、武坪等地盛行。

“霸王鞭”是舟曲社火灯会表演中比较“另类”的剧目,其服饰、道具和唱词都具有鲜明的舟曲特色,与其他社火节目迥然不同。其节奏明快紧凑,不断腾挪跳跃,动作变化繁复,表演一气呵成,需要熟练的表演技能和良好的体力,是社火表演中各族群众最喜欢的节目之一。霸王鞭一般由青壮年男子2人或4人表演,场外人员唱“曲子”,表演人员一对一相向呼应,随着“曲子”节奏在地上和自己浑身上下一顿一敲“打鞭”,并随着曲调的规律性变化两两相对跳跃腾挪,“拜四门”间歇旋转对打。霸王鞭由约一米长、直径2—3厘米粗的竹竿做成,两端各两节竹筒中心掏槽,在槽里用钢钉松散地穿挂四串铜钱。打鞭时,铜钱和竹筒随敲打的节奏相互碰撞“啪啪”作响,欢快悦耳,气势威武,场景激烈,似乎是两军对垒,兵将交锋,具有演武练兵的意思。对打双方有的村是“鞭对鞭”,有的寨是“霸王鞭”对双竹板,你来我往好像在“缠斗”。少数村男子表演一段时间后女演员身穿彩服、手拿铜瓦(一种瓦形拍打乐器)依次出场,与男演员相对摆出各种不同的队形和阵式,不断用铜瓦拍打节奏,与男演员的“霸王鞭”对打应和,此起彼伏,十分赏心悦目。

5.师家舞

师家舞,用铁圈绷蒙羊皮为鼓,手柄末端系若干铁片吊环,鼓槌弓形,击鼓摇环,边敲边唱边舞。“师家”是舟曲县坪定乡境内对苯教神职人员的称谓,主要职能是在当地重大宗教活动中“跳神诵经”祭祀神灵、祈福求祥,或在灾难频繁的人家“驱邪禳灾”,类似于“钟馗”、“张天师”。

“师家”在坪定乡,大多世袭家传,一般由成年男子担任。“舟曲师家”“诵经跳神”时,身穿古戎衣装盔甲,头戴法冠,背插令旗,手握铁环羊皮鼓,击鼓摇环,边唱边跳。在坪定乡,“舟曲师家”跳神活动每年进行,舟曲县其他地方也偶尔有活动。如在每年举行的“跑马节”上,“舟曲师家”要诵经跳神三天,第一天(农历三月二十六日)“跳神诵经”请各方“神灵”参加“泰山爷圣诞”庙会,向各位神灵介绍坪定的风土事物及百姓的幸福生活,感谢神灵的大恩大德;第二天(农历三月二十七日)三位“师家”主持“挑马练兵”活动,表演诉说先祖们御敌战斗的情形,到各神庙拜庙跳神,感谢各位神灵帮助自己的祖先战胜入侵者;第三天(农历三月二十八日)是“泰山爷圣诞”庙会,三位“师家”跳神诵经祭祀“泰山爷”等众神灵,祈祷神灵保佑地方安宁、风调雨顺、人寿年丰、六畜兴旺。

图2.4 师家舞

“师家”“驱邪禳灾”活动则由“师家”到灾难频繁的人家跳神念咒驱逐鬼邪,禳解灾难,跳神活动内容十分丰富,一般要跳神诵经27天,是重大的家庭法事活动。“舟曲师家”活动融史、歌、舞及民俗活动为一体,古朴神秘,有浓郁的远古遗风及原生态文化特点。

6.突古舞

“突古”是藏语,意思是“同龄人,同一代人”,有“少年层组、青年层组和老年层组”之意。跳突古舞意在祈祷风调雨顺、五谷丰登。“突古”在西藏戏剧家唐东杰波的影响下,经过后人的不断更新,增加了一些新内容、新动作,日趋完善。

舟曲拱坝河流域古时森林茂密,人们在林间采集野菜、野果,放牧、狩猎,过着较为原始的生活。人们由于抵御自然灾害、抗御山中野兽的能力较弱,所以喜爱群居、群乐,于是逐渐产生了狩猎而返或年关岁首时共食娱乐和庆贺丰收活动。这一区域的曲告纳乡天干村,每年正月期间,全村老老少少齐聚村头打麦场,青壮年们在中间喜跳突古舞,老的少的则围在周围观看。

图2.5 突古舞

突古舞主要有两组有特色的动作。其中,一组动作为两男人面对面,曲膝下蹲,双方两手臂向前伸平,手拉手。有时两人一对,几对排成两直线,同时向左右不停地蹲跳。有时则是一对一对地围成圆圈,沿着圆圈同时不停地蹲跳,转着圈而舞。其形态和跳姿颇像兔子或猴子。此外,另一组动作为男子手臂左右伸直,架在彼此肩上,排成一行,整个身子先向一侧一晃,再向另一侧一晃。然后双脚同时向左齐跳挪步,接着不断重复。起跳的动作颇似动物跳跃形态。

突古舞的动作显示了动物的跳跃态势,有的模拟兽类相互比画的场面,有的表现嬉戏获得猎物,有的表现团结一致的心理,有的则模拟动物的健身活泼以吸引异性的表演。所以,突古舞极具游戏化和表演化,且兽类动作明显,是兽类跳跃形态在人类娱乐中投影而遗存的原始舞蹈形式。

7.法舞

舟曲县境内的藏传佛教寺院在每年正月祈愿法会期间跳“钦木”法舞,寓因果报应、抑恶扬善之教义于盛大的法舞表演之中,对僧侣和信教群众进行宗教思想和教义的灌输、传播,教化众生向善、行善、远离罪恶。(www.zuozong.com)

法舞是舟曲藏传佛教寺院正月祈愿法会的重要内容之一,藏语里称作“钦木”。表演时,僧人戴上具有佛教象征意义的面具,在法器的节拍下演示“六道轮回”、“善恶报应”的佛教教义。

图2.6 法舞

舟曲“钦木”法舞有数十个角色和完整的情节,法舞主要角色有:阎罗法王“曲杰”,绿面水牛头面具,佩五头骨,右手持人骨棒,长有三眼,红发,呈愤怒状;救主“贡布”,是护法神慈悲观音,蓝身、佩五头骨、肩盘黑蛇,腰以白蛇为带,身披虎皮;天女“拉姆”,为护法神,以日为头饰,以月为腹饰,口衔活人,右耳佩狮、左耳佩蛇,上身黑,下身穿虎皮,手持颅骨钵;土地护法“栽未尔”,黄脸红身,是守护土地财产的藏地之神;国王“杰布”,白身,戴方顶黄喇嘛帽,跳神活动时能附人体预言吉凶,号“神卜”;红教僧“下那尕”,俗称“乌鸦”,戴黑帽,佩六头骨,黑布盖嘴,面绘三条黑线,表情愤怒,右手执三棱刺;死神阎王“行杰”,黑白相间鬼脸面具,面囝极为恐怖,头有角;查事鬼“吐甘木”大额头,形如骨架;阎王待从“阿杂日”,螺纹头鬼脸面具,面带奸笑,执黑白相间棒;四小鬼“都主”,白脸骷髅,表情木然,右手执黑白相间招魂棒,左手提索命绳;疯鬼“宁巴”,红色鬼脸面具,表情复杂;老者“更布”,红脸,面带微笑,表情慈善;婆婆“更木”,红脸,和善;儿童,黄脸,表情调皮。动物面具有:狮子“桑给”、鹿“哈吾”、犬“切赛”、虎“江色禾”、牦牛“雅禾”。法舞情节是:冬日里的一个中午,太阳暖烘烘的。两老者一站一坐,在屋前的台阶上晒太阳,互相指指点点,似乎发生了争执。两人的脸都憋得通红,一个微显怒容。不远处,他们的老伴在洗补衣服,四个孩童在快乐的嬉戏。突然,查事鬼、四小鬼上场,人们大惊。好不容易鬼才离去,但两老者因言语不和,动起拳脚,结果一老者毙命。婆婆、孩童抱着尸身痛哭,疯鬼上场狂跳乱舞。死神阎王带侍从上,依据死者在人间的善恶行为进行判决,死者因生前曾做恶要打入地狱。危急时刻,救主、天女上场,为死者辩护且对死者生前之言行承担了一切罪责,主动代受所有的惩罚。他们誓言“地狱不空,誓不成佛”。这时,法号齐鸣,低沉悲壮。听到如此重誓,看到救主、天女代众生一次次受酷刑,大家的心被强烈震撼,不由自主地向着法王、救主、天女跪拜下去——谁愿意去做恶而忍心让大慈大悲的救主、天女代受惩罚?最后法王上场,镇住鬼邪。鹿手执利刃,将代表邪魔的人形祭品大卸八块,以示妖邪被制服,亡魂被救出地狱投胎人间。救主、天女、土地护法、国王、红教僧、死神阎王及其侍从、鹿、虎、牦牛、狮子等围成一圈,欢庆众生得救。法王居中,一脸威严,高举兵刃,带着大家随法器节拍,徐进徐退。狮子、老虎象征着凶猛的野兽也能被慈悲的佛法驯服,欲望强烈的鹿也在佛教教义的感化下,放弃了动物低俗的欲望,成为佛的忠实护法,可见佛法无边,慈悲无敌。

8.圆圈舞

“则若”藏文写作(rtsed-rogs),意为玩伴。这是根据当地的传说,结合它们的发音特点定的藏语书面写法。关于“则若”的来源,当地有一种传说。清朝康熙年间,黑峪寺的僧人黄顿珠加措因功授予世袭纲司之职,掌管当地政教事务,当地百姓尊称“赛尔布喇嘛”,即有名的黄土司。后来黄土司与岷县赵土司结亲,“其大女儿嫁给赵土司的大儿子,二女儿嫁给赵土司的次子。将其管辖的上归安达拉,吉里西、路巴、康多、尖藏、黑多、黑扎陪送给长女;又将下归安的洛达、赵家巴藏、查族陪送给二女儿。并调集众人从黑峪到岷县修了一条捷径(即黄家路),从黑峪启程当日可达岷县”[1]。在两次嫁女行动中,许多仆人和玩伴都去了岷县,留在家乡的人们,则用圆圈舞的形式来表达他们的思念之情。所以舞曲两句开头词“rtsed-rogs-dmu-kruvu-khoks-na-yod,dmu-kruvu-khog-nsphyir-khrid-shog”的意思就是“伙伴去了岷县地方,从岷县地方领回来”[2]。

“则若”则是专门由女性表演的一种圆圈舞,大伙手拉手在平地处围成圈,边唱边跳。参演者分成两组,每组配有领唱。开始时是走着圆圈演唱,由两组领唱起头唱出歌词前半部分,再由两组其余成员共同唱完唱词的后半部分。如此唱一到三次后,便由一组挑头将舞蹈节奏转快,大家齐唱齐跳,脚底的舞步由刚走步变成稍带颤膝动作的挪步,随后节奏逐渐变得越来越快,舞者们双脚在跳,直到这一曲结束。

9.迭鲁

“迭鲁”是流传在舟曲上河一带藏族村寨的一种伴有歌唱的简单舞蹈形式,原意是舞歌。这是一种以男女对唱、对跳的形式表演的舞蹈,一般是男女参与者手拉手站成两排,左右挪步。男的一排和女的一排,或同向,或反向移动。歌词的内容多为嬉戏,运用相互问答和对唱的形式,让欢乐的歌声此起彼伏,使得场面和气氛很热闹。

“迭鲁”的音乐是单句体旋律,有规整的节拍和节奏,是高亢明亮、积极向上的宫调式曲子。表演时一般由提问的一方唱完一句,另一方以同样的旋律回答。在刚开始表演时以很从容、舒缓的速度一问一答,挪步表演,渐渐地速度转快,以腾跃跳动的舞步配合音乐,使现场气氛达到高潮而结束。

10.赛罗罗

“赛罗罗”为藏语衬词,这是流传在舟曲博峪的一种歌舞形式。是采花姑娘回到村寨,在打麦场或平地处,与在村里等候的乡亲们对唱对跳的一种歌舞,以说唱怎样上山,采撷到了什么为主题,一问一答,欢歌起舞。如:

乡亲们问:头顶什么上山去?噢噢赛罗罗

采花姑娘答:头顶蓝天到山上。噢噢赛罗罗

乡亲们问:脚踩什么上山去?噢噢赛罗罗

采花姑娘答:脚踏大地到山上。噢噢赛罗罗

乡亲们问:手插何处上山去?噢噢赛罗罗

采花姑娘答:手插腰间到山上。噢噢赛罗罗

采花姑娘答:两脚没被土石挡,噢噢赛罗罗

采花姑娘答:双手没被树木撞。噢噢赛罗罗

11.吐吉

“吐吉”也是流传于舟曲博峪的一种歌舞形式,原意为“同龄人”,是采花姑娘采花归来到家后,由同龄姐妹组合对唱对跳的一种较为独特的歌舞表演形式,颂唱远古节日盛装和穿戴饰品的情景。表达了人们热爱生活,追求幸福的美好心愿。如:

噢热,同龄人,

从头不说从头说。

噢热,同龄人,

头上系着绸缎巾。

佼呀、佼呀、啊!迵迵呀、佼呀、佼呀

噢热,同龄人,

不说耳朵说耳朵。

噢热,同龄人,

银白的耳环来装饰。

佼呀、佼呀、啊!迵迵呀、佼呀、佼呀

噢热,同龄人,

不说胸前说胸前。

噢热,同龄人,

美丽的银盘戴胸前。

噢热,同龄人,

不说全身说全身。

噢热,同龄人,

唱那身上五彩装。

佼呀、佼呀、啊!迵迵呀、佼呀、佼呀。

12.社火

社火是中国民间一种传统的庆典活动,具体形式因地域不同而有较大差异。“社”,古时指土地神,而从古至今,社火都有祭祀和祝福之意。舟曲县域白龙江沿岸的汉族聚居区,历来有春节期间表演社火的习俗。民间社火在舟曲地区的大川、峰迭—武都关、立节、插岗尕河坝地区都普遍流行。

社火活动因举办目的不同分两类,即“神社火”和“明社火”。“神社火”最初出发点是为“祭神娱神”,以求神灵保佑,使得本村来年农作物有所收成,村民平安,得以安康。“明社火”是以“神社火”为基础发展起来的,其属性是娱神又娱民。

图2.7 社火表演

社火作为流行于舟曲汉族村寨的春节民俗活动,在民间称为“妆社火”或是“社火灯会”。它普遍流传于舟曲的所有汉族村寨,各个村寨根据自己的时间在正月初三至正月十九这段时间择吉日不定期地举办。除此之外,平时谁家遇到喜事,为了助兴,社火爱好者也欢聚一堂,饮酒作乐,唱社火曲,扭社火秧歌。或是茶余饭后、亲朋好友相聚时,都有唱社火曲自娱自乐的传统。社火曲是社火表演和社火队行进时伴唱的歌曲,是主要的叙事手段。所以说平时的社火演唱只是对社火曲的重复,而没有相应的舞蹈表演。

社火表演以春节期间的社火灯会表演最热闹、最全面。他们演出的节目有歌舞、小品、相声、路曲、秧歌、说唱、耍狮子等多种节目类型。除了传统剧目,如小品、相声等都是顺应时代潮流、突出当地特色、紧密联系时代背景的创新节目。舟曲社火有《五更攀道》、《十盏灯》、《放风筝》、《耍狮子》、《卖花线》、《担水》等40多个独具本地特色的传统剧目。它的内容以历史故事和民间传说为主,是寓教于乐、传承本土文化、加强各村之间交流与合作的有效途径和方法。

社火是一种由群众自发组织、自导自演的民间文艺表演,一般在春节前后,各个村的群众自发组织“灯会”,负责“社火灯会”的筹备、组织、联络等事项,先准备表演中需要的道具,如:灯笼、风筝、旱船、狮子等,然后挑选、组织演员开始排练。一切都准备妥当后,“社火灯会”才择“吉日”出台,先在本村场院里演出,如果有邻村的邀请,还要择日去邻村表演。社火表演时一般由演员唱社火曲,观众帮腔,器乐队伴奏,伴奏乐器有:三弦、木鱼、笛子、二胡等。社火队在行进途中,先是举着“牌灯”的人在前开道,“牌灯”上写着村里的寺庙名,所以看见“牌灯”也就知道了这是哪个村的社火队。随后是器乐伴奏者敲锣打鼓一路前行,有渲染气氛、告知群众的作用。接着才是打着灯笼的、或是骑着旱船的、各种装扮的演员依次随行。在行进途中所有人都唱社火“路曲”,以统一步调、控制节奏。

“社火”作为一种祭神为主题的民间文艺娱乐活动,一定程度上反映了舟曲地区汉民族的民族流源及民间信仰。

13.秧歌

秧歌舞,又称扭秧歌,是舟曲汉族最具代表性的一种民间舞蹈形式,流行于舟曲境内的所有汉族村寨。它的表演灵活多样、多姿多彩、红火热闹,是汉族民间舞蹈的基础。扭秧歌不分男女老少,着上盛装,摆动彩扇,几十人或数百人排成队列,在锣鼓唢呐的伴奏下,在大街小巷或广场尽情扭跳。因其舞步简单、节奏整齐、有利于全民参与而深受群众的喜欢。秧歌舞的舞蹈动作不多,以跑阵式为主,俗话有“跑秧歌”之说。其舞蹈步法是“三步一隔”,即走三步、踏一步。每当秧歌队串街走阵时,就是以两竖排队相互之间交叉走“三步一隔”而贯穿始终的。在表演形式上,分大场子和小场子两种,大场子是群舞,锣鼓铿锵、万马奔腾,宛若大河滔滔。小场子多是双人舞、多人舞。除打击乐伴奏外,还配有唢呐、笙、笛等乐器。

舟曲秧歌舞的表演与社火灯会有着千丝万缕的联系,在社火灯会中以秧歌舞步完成的社火表演被称为社火秧歌。就是以社火曲为秧歌舞曲,由演员扮成历史故事、神话传说中的人物,随着鼓声节奏以及社火曲的伴唱而扭秧歌舞,变换不同的队形来完成社火表演。如舟曲社火中的传统剧目《跑旱船》、《十盏灯》、《十二月采花》等都是以秧歌舞步改变队形来完成表演的。除此之外,在一般聚会中唱社火曲子时,群众也会以简单的秧歌舞进行伴舞,以活跃气氛、增加观赏性。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。