我们在访谈中发现,相当多的小学生会理所当然地认为他人和自己的情绪表达方式是一样的,没有觉察到他人会有不同的情绪表达方式。最常见的表现是他们不善于觉察成年人内敛的情绪表达方式,也不曾关注过不同年龄、性别的人对于同一种情绪的表达方式是有差异的。这就间接导致了一部分小学生对父母等身边亲人的情绪变化缺少觉察和关心。

为此,我们将这一问题也列入“觉察他人的立场和感受”板块的养成教育设计。我们假设,对他人内敛的情绪表达方式不敏感,也是当下小学生经常无法觉察他人立场和感受的原因之一。

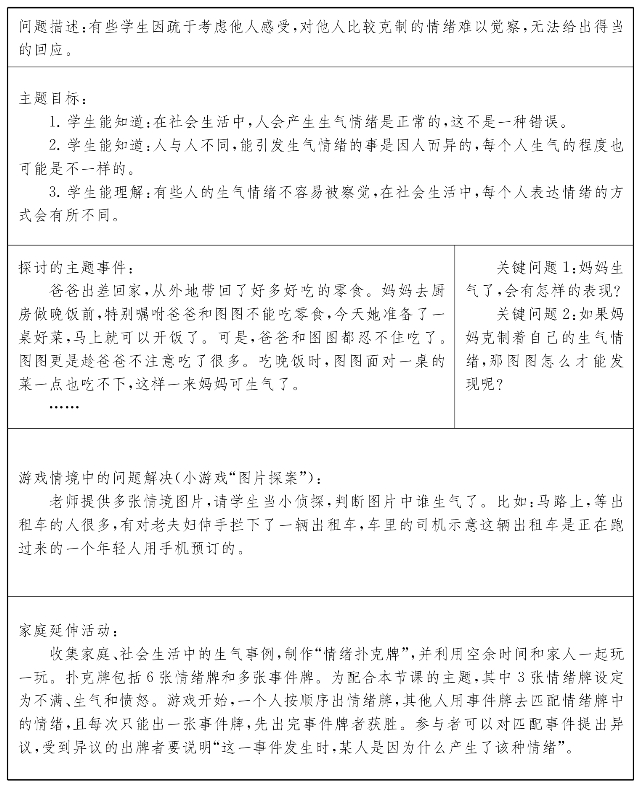

我们设计了“妈妈生气了”主题,帮助学生发现有些人的生气情绪不容易被察觉,从而使学生关注到他人内敛的情绪表达方式。与此同时,在这个主题事件的讨论中,学生还发现“能引发生气情绪的事是因人而异的”“每个人生气的程度也可能是不一样的”等有助于觉察他人情绪的重要常识。具体设计如表4-3所示。

表4-3 三年级社会情绪能力养成教育主题“妈妈生气了”的设计

课堂进行得并不顺利。当老师要求学生将平时觉察到的生气情绪的表现方式罗列出来时,学生始终没有提及内敛状态下的生气表现。老师不得不将预设的一个善于克制自己生气情绪的妈妈的表现,以参与讨论的方式提了出来。(www.zuozong.com)

接下来,老师对于“怎样可以发现他人克制着的生气情绪”的引导也颇费工夫。学生几乎被老师牵引着,站在故事中妈妈的角度,一步一步以同理心去感受“生气的妈妈是怎么想的”。学生注意到了这些现象:妈妈准备了好久的菜没有人吃;已经提醒过不能吃零食,而爸爸还和图图一起吃……这时老师又引导学生思考“妈妈嘴上不说什么,但板着脸,她在表达什么情绪”。学生回答故事中的妈妈生气了。

当老师追问“用这种方法表达生气,妈妈又是怎么想的”时,学生这样解读,“她不愿意让人感到自己生气了,因为她不应该生气”“她怕爸爸骂她”“她觉得生气不对,所以把生气的情绪藏起来”……我们的假设被证实了,学生对内敛情绪表达方式的解读是表达者知道这种情绪不对,不应该表达。我们认为,在课堂上暴露出来这些错误解读,是这节课最大的收获。

但当时的课堂节奏却被打乱了。老师得先让学生明白,情绪本身没有好坏之分,有不愉快情绪是非常正常的人类反应。所以,故事中妈妈生气并不是一种错误,我们平时产生生气情绪也不是一种错误。但是,情绪的表达方式有好坏之分,有些人会因为不愉快情绪而伤害他人、损毁自己、损毁物品,这才是错误的做法,故事中妈妈的做法是为了克制自己,不希望让自己的不愉快情绪伤害到他人。所以,故事中妈妈不但不是因为错误而采取克制的表达方式,而且非常为别人着想。那么,她究竟为什么生气?——终于可以轮到学生去觉察故事中妈妈的感受并给出回应了。

虽然这个学习过程经历了一些波折,但学生的收获还是非常多的。他们明白了,觉察他人的情绪不能只依赖他人明显的表达,很多时候,还要觉察事件可能对他人产生的情绪影响,觉察一些内敛的情绪表达方式。他们还进一步理解了“多考虑他人感受,可以避免自己的言行让他人产生不愉快情绪,有时候即便他人已经产生了不愉快情绪,自己也能很快觉察到,给对方得当的回应来弥补”。

在这之后,老师还设计了一个小游戏“图片探案”。这个小游戏对于此刻已经有了强烈的觉察他人内敛情绪意识的学生来说并没有难度,但它再现了平时被学生忽略的会引发人们不同情绪的生活场景。老师根据自己学生的生活环境去补充这部分的内容,对学生学以致用非常有帮助。

帮助学生意识到自己的言行可能会给他人带去不愉快的感受,让他们觉察到有些人表达情绪的方式和自己不一样,并不难,难的是引导学生主动重视人与人之间的这些不同。学生在小学阶段其他学科学习中,已经获得了“每个人都是独一无二的,人与人之间是有各种各样的差异的,双胞胎也不例外”之类的认知。但知道不等于理解,尤其不等于社会生活角度的理解。只有当他们在社会生活中能够自觉地去“合理尊重彼此的差异”,才算是真正理解了。而这正是社会情绪能力养成教育努力的方向。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。