那么,花山岩画究竟是何人所绘呢?

在做出对花山岩画绘制时间的断代之后,再找出当时生活在左江流域的民族也就不难了。

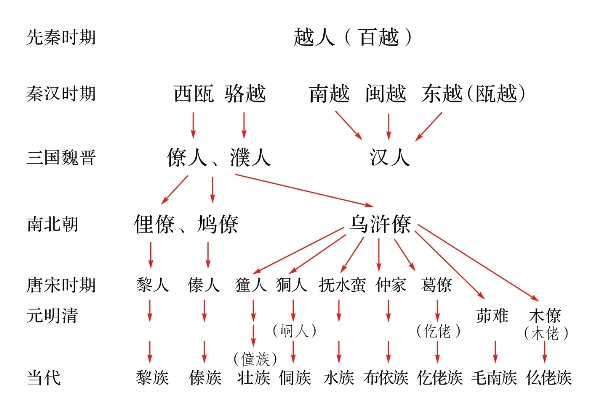

下面,先让我们简单回顾一下中国南方民族的历史发展情况。

今天,生活在中国南方的少数民族主要为壮侗语族各民族,其族群渊源最早可以追溯到先秦时期的“百越”群体。

中华民族的形成与发展,是一个多元一体的历史进程。史前时期,在黄河中游和下游地区的仰韶文化、大汶口文化、龙山文化和二里头文化的基础上,发展出夏商文明,而最迟到了周代,中原地区的主体民族“华夏”已经基本形成。

与此同时,长江中下游以南的广阔区域范围内,在以河姆渡文化、良渚文化为代表的史前文化基础上发展形成了“越人”部落集团。因为“越人”部落为数众多,所以史称“百越”。

对百越群体的地理分布范围,在《汉书·地理志》中记载得比较清楚:“自交趾(今越南北部)至于会稽(今江苏苏州)七八千里,百越杂处,各有种姓。”早在周代,南方的百越群体与中原的华夏民族已有密切往来。据《逸周书·王会解》的记载,在公元前11世纪的周成王时,南方百越中的东越(今浙江瓯江流域)、瓯人(当为西瓯,在今中国云南、贵州和广西西部与越南北方连接地带)、且瓯、若人(今江苏、浙江境内)等,向西周进献了海蛤、元贝等地方产品。

如果说在中国北方,华夏民族与游牧部落基于环境恶化背景下所进行的资源争夺,造成了当时华夏民族边界的不断收缩,其中形成的边界实物是始于西周时期修筑的长城;那么在南方则刚好相反,华夏民族的南向发展不断将百越群体进行了融合,比如越王勾践、秦始皇嬴政、南越王赵佗等都积极推动华夏与百越的民族融合,其中秦始皇出兵统一岭南,设置了南海郡(郡设在今广州市)、桂林郡(郡设在今广西贵港附近)、象郡(郡设在今广西崇左附近),其五十万军队和部分华夏民族移民迁徙岭南,在南海郡内与当地土著的越人共处。

战国至秦汉时期,黄河中、下游和长江流域地带的原华夏、吴、越、楚、巴、蜀等族群的绝大部分,相互融合而形成了汉族。在南方,原“百越”中的后进部分,则处在剧烈的分化与重新组合的过程中,具体分出:东瓯(在今浙江瓯江流域),闽越(在今福建境内),南越(在今广东境内),西瓯和骆越(在今中国贵州、广西以及越南北方),滇越(在今云南西南边境),等等。

至东汉中后期,百越群体中分布在东部的南越、东瓯和闽越的大部分已融入汉族,后进部分居住在山区,则称为“山越”;而原百越群体中分布在西部的西瓯和骆越,从东汉后期开始则普遍被称为“僚”和“濮”。后来,又从僚人中分化出了另一个集体,称为“鸠僚”。而在南北朝时期的分裂中,东部的僚、濮与西部的鸠僚之间的联系隔断,各自独立发展,分化为“俚僚”“鸠僚”“乌浒僚”。

到唐宋时期,鸠僚自称为“傣”,俚僚自称为“黎”;乌浒僚则进一步分化,形成了“獞”“狪”“抚水蛮”“仲家”“葛僚”等,由于历史的局限,这些在汉文文献中经常出现的民族(族群)称谓带有歧视性。(www.zuozong.com)

最迟至元代,今天生活在中国南方的壮侗语族诸民族已全部形成(图3-29),其聚居区域也大致与当今的民族区域分布状况相同。

图3-29 百越族群历代族称演化

综上所述,可知战国至秦汉时期,生活于广西境内的民族为百越群体中的西瓯和骆越,有具体文献可以印证。《史记·南越传》载:“佗因此以兵威边,财物赂遗闽越、西既、骆,役属焉。……且南方卑湿,蛮夷中间……其西瓯、骆、裸国亦称王。”从中可知,骆越居住地的方位大致在南越(今广东)之西,而具体活动的地域范围,还得根据西汉以后的文献志书记载来考察。《后汉书·马援传》说,马援“于交趾得骆越铜鼓”。关于马援得骆越铜鼓的地点,《水经注·温水》说得更具体些:“郁水,南通寿冷,即一浦也,浦上承交趾郡南都官塞浦。《林邑记》曰:浦通铜鼓,外越、安定、黄岗心口,盖藉度铜鼓,即骆越也。有铜鼓,因得其名。马援取其鼓以铸铜马。”这里所说的郁水,便是今天的广西左江。

近年来,学界对战国至秦汉时期生活在中国南方地区的百越群体中的西瓯、骆越及其分布的看法,主要有两种观点:一是认为西瓯、骆越是同一个群体,统称“瓯骆”。二是认为西瓯、骆越为两个不同支系,在广西境内大致以红水河为界,西瓯主要居住在红水河以北地区;骆越则分布在红水河以南地区,左江流域为骆越分布区,而且处于骆越分布的中心地带。

因此,花山岩画是由处于战国早期至东汉时期居住于左江流域的骆越人所绘制。

如今,生活于左江流域的骆越人后裔壮族民间还流传着许多关于花山岩画的神话传说,壮族师公在做法事时跳的“师公舞”以及壮族师公傩面舞的姿态(图3-30至图3-31)与花山岩画中双臂平伸、曲肘上举、双腿叉开、屈膝下蹲的人物一模一样。

图3-30 南宁市郊的壮族“师公舞”

图3-31 上林壮族师公傩面舞

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。