1620年,英国清教徒中的102个激进分子乘坐“五月花”号轮船离开英格兰,经过长达数月的远洋漂泊,最终在北美的普利茅斯登陆。此后,英国的清教徒陆续移居北美的马萨诸塞。1630年,大约有1000名英国清教徒抵达马萨诸塞州——“新英格兰地区”,其中近百名是牛津、剑桥大学的毕业生[4]。这些越洋而来、受过堪称“精良”高等教育的清教徒在垦荒的过程中产生一种挥之不去的沉重的隐忧——担心日渐脱离具有“剑桥血统”的高贵教育,故而在新大陆定居后,他们立即开始兴建教堂和学校。正如福克斯所说:“当上帝把我们平平安安地带到新英格兰之后,我们建筑了居住的房舍,筹备了一切生活需要品,安排了敬奉上帝的合宜场所,并且成立了政府,我们其次所切望和关怀的事就是促进学习和使学习在子孙后代中继续下去”[5]。他们特别重视教育,认为教育是仅次于宗教的保障社会安宁的武器,于是向马萨诸塞大法院提起创建大学的申请。1636年10月28日,经马萨诸塞殖民地总监约翰·温思罗普(John Winthrop)和该地大法院(the Great and General Court)批准,在查尔斯河畔的“新镇”(New Town)建立一所高校。次年11月5日,在清教徒的建议下,大法院把所建的学院命名为“坎布里奇学院”(Cambrige College)[6]。1639年,马萨诸塞议会决定把“Cambrige College”更名为“Harvard College”,藉此纪念为学院的创建捐资献书的约翰·哈佛(John Harvard),美国的第一所高校由此诞生。此后,1693年创办的第二所大学——威廉与玛丽学院(the College of William and Mary)和1701年建立的第三所大学——耶鲁学院(Yale College)皆为私立高校,从而为美国日后发达的私立大学奠定了坚实的基础。

美国从1636年哈佛建校到1776年建国的近一个半世纪里,高等教育发展缓慢,只建立了9所大学。直到18世纪末期美国的高等教育皆处于跌宕起伏的发展状况,最终确立了私立高校在办学上的独立自主地位以及对学校的所有权。进入19世纪后美国的高等教育发展迅捷,至1830年,私立高校已超过50所,从1810年至1830年的二十年间增加了20所,达到了年均增加1所的极高比率[7]。自1862年《莫里尔赠予学院土地法》(Moril1Act,简称《莫里尔法案》)颁布以来,美国大学以前所未有的速度快捷发展,1950年为1851所,1975年为3000所,1990年已锐增至3535所[8]。目前,美国高等学校拥有1800余万人的在校生,其入学率高达77.3%(按18~24岁口径计算),公办高等学校1720所,私立高等学校2516所,共计4000余所,是世界上发达的高等教育强国之一。美国高校凭借其优异的办学质量、良好的信誉和极高的声望,在世界高等教育财政危机日益紧迫的当前却能一花独秀,从全球各种关系网络中汲取大量的社会资本维系着高校的良好运行。据美国商务部统计,2010~2011年度(数据截至2011年10月底),外国留学生仅向美国大学支付的学费就高达143亿美元。再加上生活上的各种花费,留学生对美国经济的贡献总值高达202亿美元(15.7万名中国留学生占全部在美留学生总数的近22%,为美国经济做出的贡献至少在44亿美元以上)[9]。其中,哈佛大学独占鳌头。2008年,哈佛大学的收入为34.8亿美元[10],学校总资产已达368亿美元(是排名第二的耶鲁大学的2倍)。它不仅在世界高等教育系统是一艘当之无愧的“航空母舰”,而且在产业界亦饮誉全球。鉴于哈佛大学巨大的财力和广泛的财源,有报道称它是世界上仅次于天主教教会的第二富有的非营利性机构[11],并且,令人欣喜的是,哈佛大学的各种收入还在源源不断地逐年上升。

一、秉持“国际教育理念”

在哈佛大学成立之初,其办学经费来源于马萨诸塞州殖民地政府划拨的400英镑和约翰·哈佛遗产(779英镑17先令2便士)的一半。此后,更多的捐赠接踵而来,政府也通过各种方式支持学院的发展[12]。故而,哈佛大学在创建初期的很长一段时间里其办学性质很难在公立与私立之间进行严格的界定。1819年,因“达特茅斯学院案”(Dartmouth College Case)[13]学院获胜,从而明确了“私立大学的董事会是该校唯一的法定权力机构”,标志着美国私立大学正式成为独立的私立法人机构而不受地方政府的干预,从而确立了哈佛大学的私立性质。此后,哈佛大学在雄厚的私人捐赠基金的强劲支撑下,办学质量闻名遐迩,吸引了来自全球不同肤色、不同种族的学生。

(一)学生的国际性

19世纪中期以前,哈佛大学基本上按照宗主国英国大学的传统(书院教学)以教授古典知识为主,在对人才的培养上显得比较守旧——培养的是一些悠哉悠哉的绅士学者。1815年,哈佛开始派出它的第一批留学生赴德留学,其中包括后来担任哈佛第16任校长的爱德华·爱瓦莱特,他们从德国带回“大学教育三原则”:独立性原则、自由与合作相统一原则、教育与科学研究相统一原则。从而一改哈佛英国式封闭、守旧的传统而为开放胸襟广纳不同种类的学生。1869年,著名的学者查尔斯·艾略特(Charles W.Eliot)担任哈佛第17任校长,他在长达40年(1869~1909年)的任期中反复强调并践行大学既要具有传授和储存知识的职能,同时更要具有创造知识和探求真理的职能,明确指出教学和科研是大学发展的“两翼”。除了常规教学外,他还给学生留有更多的活动空间,开了“学生可以选择他们自己的学习课程”[14]的选修课先例。十分注重改革的查尔斯·艾略特在担任哈佛校长的任期内,哈佛的储备基金达高2000万美元,增长了近10倍;教师从49人增加到278人;学生人数从1000人剧增到3000人,其中外籍学生所占的比例逐年上升。生源不仅遍布全美各个州,而且还有来自十多个国家的外籍留学生,留学生所占的比例逐年上升。1936年哈佛三百年校庆时,世界五大洲的2500余名资深学者应邀参加,波隆那大学、巴黎大学、开罗大学、牛津大学、剑桥大学等老牌大学皆派代表前来祝贺,上海哈佛俱乐部、东京哈佛俱乐部等世界范围内的哈佛人举行了隆重盛大的庆典,极大地提高了哈佛的国际学术声望和全球影响力,从而像磁铁一般地吸引了世界范围内的知识精英和才智超群的青年学生。

哈佛大学的国际教育理念取得跨越式发展成就是在二战结束之后。1947年,美国总统高等教育委员会发表了题为《美国民主社会的高等教育》的报告,表明美国的高等教育有责任和义务为美国各州的广大民众提供有关世界各国的通识性知识。该报告指出:“美国传统的地方孤立主义已为美国对国际事务的新的责任观念所替代。美国在国际事务中的作用要求美国公民拥有关于其他民族的知识,既包括政治经济学的知识,也包括社会和文化的知识。这个问题从来就没在如此紧迫过。”[15]1953年,内森·马什·普西(Nathan Marsh Pusey)出任哈佛大学第24任校长。在普西的坚强领导下,哈佛大学由一个精英的堡垒变成了更具多样性的大学,哈佛的生源不再局限于东北一隅;来自全国乃至世界各地的优秀人才不断地进入这所古老的校园。哈佛同时也向女性敞开大门,既注重招收符合入学基本条件的女性学生,同时也高薪延聘女性知识精英登台授课。在宽广、舒适的哈佛广场上,来自全球100多个国家的语言腔调混杂在一起,而身着五颜六色亚洲和非洲服饰的身影纵横交织,哈佛成了全球学生渴望步入的求学圣地和世界高端学术交汇的理想场所。

在“冷战”爆发期间,美国为了在综合国力上能够以极大的优势掣肘苏联,1958年,美国国会通过了《国防教育法》。该法案称,现代外语教学中心“除了进行这门现代外语的教学之外,还要提供诸如历史、政治、语言学、经济学、社会学、地质学和人类学等必要学科的教学,以使学生全面了解使用该语言的地区和国家”[16]。该法案极力鼓励大学走向世界,对于学者从事国际学术交流在经费上给予强大的资助。1966年,美国国会通过的《国际教育法》昭示着美联邦政府推动高等教育全球化的强烈意愿和大力支持开展国际教育的兴趣,主张大学生必须要加强对世界各国政治、经济、科学、文化乃至地方风土人情的了解。该法案宣称:“在促进国家间的相互理解与合作中,有关其他国家的知识是最为重要的;雄厚的美国教育资源是加强我们与其他国家关系的必要基础;应当确保这一代和未来的美国人有充足的机会在有关其他国家、人民和文化的所有知识领域、在最大可能的程度上发展他们的智力;因此,支持在学术上和专业领域资源和训练有素人员的开发,协调在国际教育方面联邦政府现有的和未来的各种计划,以满足充当世界领导责任的要求,对于联邦政府既是必须的也是适当的。”[17]毋庸置疑,美国的《国际教育法》极大地促进了哈佛大学的国际人才交流与对外籍学生的吸纳。

哈佛大学作为一所典型的开放型大学,它积极配合美联邦政府“尊重知识、延揽人才”的宏观发展导向,颇具匠心、创造性地设计了许多有意义的留学措施与办法,向全世界不同种族、不同经济条件、不同宗教信仰、不同国籍的青年学生敞开知识圣殿的大门,同时也鼓励哈佛大学学生出国进修、深造。据有关统计数字显示,战后前五年,外国学生进入美国大学学习的人数仅为9000人。但到了1970年,大约有来自80个国家计145000人在美国大学学习。哈佛大学1945年有外国学生327人,1970年达到2683人[18]。及至21世纪,哈佛大学的国外留学生数量突飞猛进地增长(尤其是亚裔和西班牙裔的学生增长比例最快),已由20世纪70年代中期占全校总人数的十分之一锐增至六分之一。如今的哈佛大学是一所非常开放的大学,不论男女性别,不论宗教信仰,不论肤色种族,不论是来自美国的哪个州还是来自世界上的哪个国家,任何人都可以进入哈佛大学自由地畅享精神食粮。哈佛大学作为美联邦的思想库,在国际教育方面走在了美国大学的最前沿,是一只名副其实的引领高等教育国际化快速发展的“领头羊”。

(二)课程的国际性

课程是培养学生的基础,同时反映了学校的办学理念与教学发展方向。资深学者巴巴拉·伯恩深刻指出:一个学科如果只注重美国的经验,而排斥其他文化的经验,“就是欺骗学生和反映一种愚蠢的沙文主义”[19]。建校初期的哈佛大学基于“博雅教育”(Liberal education)之主旨,其课程主要包括古典语言和古典文学两类。18世纪初,由于经济社会的快速发展,特别是商业和市政管理的兴起,美国的高等教育为了适应社会的需求而逐步走向世俗化。在课程设置上由人文学科独行天下转变到对自然科学以及实用科学感兴趣。19世纪中叶,哈佛大学的课程扩展至十三门:希腊语、拉丁文、修辞、历史、伦理和智识哲学(moral and intellectual philosophy)、政治经济学、宪法、数学、化学、法语、自然历史、自然物理、自然和启示神学依据(evidences of natural and revealed religion)。在人文科学的基础上增设了为数不少的自然科学,课程设置的变化从某种程度上折射出哈佛办学理念的变更。

1869年,年仅35岁的查尔斯·艾略特出任哈佛的校长。他认为哈佛大学迄今为止对学生个人的智力启发和兴趣培养等方面的教学没有给予足够的重视,大学的课程过于整齐、单一,忽视了学生的个性差异,大学在课程设置上应该给学生更多的自由,让他们有足够的选择余地。有鉴于此,他对哈佛大学的课程进行了重大而彻底的改革——逐步将本科生的所有课程全部改为选修制:1872年,所有对四年级学生的课程要求全部被取消;1879年,三年级以上学生的课程全部改为选修;1884年,二年级学生也加入了“自由选修”(free electives)的行列;到1895年,一年级的必修课已减少到两门英语和一门现代外国语[20]。艾略特的自由选修课制将放任自流的经济思想和自由主义的人文哲学带进校园,一方面给予学生最大限度的自由和信任,另一方面则与当时美国自由民主主义高涨的社会潮流相契合。从某种意义上可以说,艾略特的课程改革把德国大学模式的科学研究与古典大学的博雅教育有机地结合到本科生的课程体系之中,促进了学生的个性自由发展并有力地推动了自然科学的快速前进,为美国现代大学执世界高等教育之牛耳奠定了坚实的基础。

艾略特的“自由选修课制”固然卓有成效地促进了学生的个性发展,并且与美国广大民众对“自由”根深蒂固的崇尚之风形成一种联动互促。但是,它却活生生地割裂了学科知识的系统性和课程的完整性与连续性,在很大程度上降低了学生的培养标准:大部分学生在选课时内心并非存在一个符合理性的选择标准,更多的是仅凭自己的一时兴趣和感情冲动。至20世纪初期,哈佛大学的自由选修课制已类似于《圣经》中的“诺亚方舟”:学生像诺亚挑选世界上各类动植物标本一样挑选课程,在没有完整的学习计划和总体目标的指导下,学生所涉及的每一门知识领域都浅尝辄止,根本就没有进行深入的探究。鉴此,1909年,劳伦斯·洛厄尔(Lawrence Lowell)一登上哈佛大学校长的宝座,就立即对艾略特的“自由选修课制”进行限制,他推行所谓的“集中与分配制”(concentration and distribution),即:本科生的十六门全年课程中六门必须“集中”主修,以结业考试来评判学生是否修完该门课程;其他至少六门课程必须“分配”于人文科学、自然科学和社会科学三个领域。历史学家塞缪尔·埃利奥特·莫里森(Samuel Eliot Morison)认为,“洛厄尔将扩展过程中从学术篮子的网孔中漏出去的那些东西又放回到了篮子里。而这些漏出去的东西中最重要的就是教育本身”[21]。洛厄尔所推行的“集中和分配制”对完全自由选择进行了适度的限定,调整了必修课与选修课的比例,在一定程度上保证了学科专业课的质量。

二战后,随着国际政治风云的剧烈变化,美联邦政府非常重视发展国家的科研,于是对高等学校投入了大量的研究资金。毫无疑问,哈佛大学在联邦政府巨额研究资金的支撑下建立了为数不少的研究中心。在此情况下,哈佛大学的教师们把主要精力投入到各种各样的研究中,有的教师甚至长年只专注科研而不从事一线教学工作,作为高等教育主体的本科生的教学工作受到了非常严重的忽视。从1952年到1974年,教师的人数增长率是本科生增长率的八倍,而本科生所修课程的数量却减少了28%[22]。1971年,德雷科·博克(Dereck Bok)出任哈佛大学校长,鉴于本科教育的松散、自由、混乱状况,他于1975年开始把工作的重点致力于教学改革。虽然他十分理智而锐敏地意识到“改变一个课程体系比搬迁一座墓地还要难”[23],但他仍然坚定不移地实施课程改革。在深入调研与广泛探讨基础上的博克领导下的哈佛大学课程改革委员会认为:对本科生的课程应有一个最低限度的要求标准;课程的选择应该有一定的灵活性;学生选择课程应受一定的限制;学生所选的课程必须能达到学校所规定的教育目标。在此基础上,课程改革委员会列出了以下八个方面的课程作为核心课程供学生选择(学生必须在每一个方面各选一门课):论文写作、西方文化、非西方文明和文化、政治和伦理哲学、物理科学、生物科学、数学思辨及其应用、现代社会分析。

1978年,哈佛大学“核心课程”获得了学校法律上的通过而开始试行。几经周折,哈佛大学“核心课程”作为一个体系于1982年9月在全校本科教育中全面施行。该课体系规定:本科四年所选三十二门课中,八门核心课程,八门选修课,十六门必须是专业课。核心课程为学生奠定一个广博的基础,为学生的专业学习提供认识问题分析问题的角度和方法,同时也为学生选修其他课程提供一定的参照;选修课为学生在专业课和核心课的基础上进一步发展其兴趣,更广泛地接触新的领域;核心课和选修课同时为学生选择专业提供指导;专业课也在一定程度上限定了学生选修课和核心课的范围[24]。当前,哈佛大学无论是本科生课程还是研究生课程都在“核心课程体系”上进一步朝着国际化方向迈进,关涉国际关系课程、不同经济制度课程、比较政府学课程、人类学课程以及世界各国历史文化课程,不但进入课程体系,而且数量急剧增长、课程内容不断加深、课程范围持续扩展。外语教学的语种日渐增多,目前多达60多个教学语种为学生对世界知识的学习与研究提供了支撑与便利。

(三)专业学院学术交流与合作的国际性

哈佛大学从建校到18世纪中叶,一直施行的是对专业教育和职业教育持排斥态度的自由教育。美国建国后对专业人才的需求快速上涨。在医学领域,“美国独立战争结束时,全国3000名医师中仅有51名取得美国学院颁发的学位,另有350名是从别国取得的学位,而绝大多数是以艺徒方式修习的”[25]。不仅医学领域如此,其他行业的从业人员经过专业培训的也为数不多。哈佛大学的专业教育从严格意义上来说始于1782年设立的医学教育,此后又增设了法学院、神学院等。专业学院是构成“哈佛帝国”不可或缺的重要台柱,每个专业学院都广泛开展国际学术交流与合作。其中,商学院、法学院和医学院无论是教学还是科研都处于引领全球的顶尖位置。商学院的良好学术声誉肇始于二战前,二战后的商学院面向全球办学。起源于1920年代的案例教学法(case-based teaching)在战后广泛取材于欧洲以及其他国家的商业实践活动,从而为学生毕业后从事国际双边或多边商业贸易活动(学术研究)提供了可资参考与借鉴的案例,助推了商业的国际化发展。战后的哈佛商学院帮助菲律宾、瑞士、土耳其和危地马拉等国建立管理学院。同时,哈佛商学院在许多国家仿照其原有的高级经理人员培训方案,为受助国提供一系列高质量的培训计划。

二战后,美国的国际教育理念迅速渗透到许多国家,在促进学术繁荣的同时更多参与国际事务探讨。1958年,哈佛大学成立的国际事务中心(Harvard Center for International Affairs)为来自不同国家参与外交事务的高级官员提供一个宽松的高端平台,使其在自由地探讨、交流、反省有关外交事务中能够充分利用哈佛大学的优质资源。哈佛大学创建该中心,并不仅仅是为了学术的需要,而在于为国际理解、改善国际秩序并间接地为维护世界和平作出贡献[26]。此外,哈佛大学的经济学家还成立了发展咨询服务中心(Development Advisory Service),旨在为发展中国家的经济提供咨询与服务。该中心每年派遣一批资深经济学家前往巴基斯坦、哥伦比亚、印度尼西亚等国,与其政府官员共同工作,协助他们制订符合国情需要的经济发展计划,从而迅速摆脱疲软的经济发展形势。有鉴于此,哈佛大学普西(Nathan M.Pusey)校长深刻指出,美国大学的国际教育理念出现的动因并不仅仅是来源于学术界,它在很大程度上是来自于国际社会各种力量的推动,尤其是受到二战后美国在国际社会所发挥的作用的推动。国际教育方面的巨大进展也不完全是由美国学者推动的,二战后来自世界各国的学者在很大程度上丰富了美国大学的学术生活[27]。哈佛大学专业学院学术交流与合作的国际性在提升美国国际地位的同时,更为大学打造了一个良好的品牌,在国际社会获取不可估量的物质资本和社会资本。

二、贯彻“大学为国家服务思想”

美国早期的大学和学院由于在学缘上秉持欧洲大学传统,故而所提供的高等教育仅是为少数人服务的精英教育,大学只是一个具有高贵精神气质的“象牙塔”式的社会组织。1862年,美联邦国会通过了著名的《莫里尔法案》,开启了高等教育服务社会之先河。对此,美国资深学者瑞帕曾这样评价道:“莫里尔的建议是美国高等教育将职业性课程与自由艺术课程结合起来的最初的成功的尝试。”[28]而这种成功的尝试则直接导致了美国诸如哈佛之类的老牌传统大学在办学上的剧烈变革。在竞争异常激烈的19世纪,美国高校是一个不断推陈出新、百舸争流的新局面。许多新建立的大学诸如威斯康星大学、康奈尔大学、密执安州立大学等,由于不受传统的影响,凭藉突出的专业教育和优质的社会服务而冲击传统大学,并且极具后来居上的发展势头。而此时的哈佛大学则固守贵族精神,不停地在传统与变革之间顾盼回首,从而失去了昔日它在美国大学中的“领军人”地位。1846年,爱德华·艾弗莱特重返哈佛大学担任校长时说道:“当我被邀请到这所大学的时候,我原以为我将领导美国最大和最著名的大学。但是,我失望了。我发现我成了一所纪律混乱的大学的次等校长。”[29]此时,哥伦比亚大学的伯纳德(Frederick A.P.Barnard)校长正努力将该大学办成一所伟大的大学;耶鲁大学已建立了研究生院,自然科学教育上丰硕的研究成果已把哈佛远远地抛在身后;而作为美国第一所研究型大学的约翰·霍普金斯大学已率先把研究生培养放在第一位,将授予博士学位和科学研究的完满结合使该校独树一帜。

19世纪美国的迅速发展亟须各种各样的专业人才,大学为国家服务成为时代的必然。“我们现在生活在一个不同的时代,一个需要实用知识的时代……这个时代需要有实际技能的人,需要工程师去建公路、铁路和矿山,此外还要进行科学种田。”[30]乔治亚州的一家报纸如是描述与呼吁。此时,数理科学甲天下的普林斯顿大学在校长伍德罗·威尔逊(Woodrow Wilson)所提出的“为国家服务的普林斯顿大学”的口号的引领下,把实用主义教育作为学校的中心。威尔逊继而指出:“一所大学能在国家的历史上占一个位置,不是因为其学识,而是因为其服务精神。在我看来,大学如果要正确地服务于国家,那么其所有的课堂都应该有处理各种社会事务的氛围……当国家走向成熟时,我们不敢超然物外,不敢自我封闭。令人兴奋的发展已成过去,我们的生活日渐紧张和困难,我们未来的资源在于精密的思考,审慎的态度和明智的经济;学校必须成为国家的学校。”[31]在技术主义成为美国高等教育主流思想的时代潮流面前,1869年,查尔斯·艾略特出任哈佛校长后立即进行大刀阔斧的改革。艾略特用“服务”一词来标识他所领导下的哈佛并对其进行解释:“我们希望训练出实干家和有成就者,这种人在事业上的成功会非常有益于公众利益。我们对于培养无精打采的世界的观察者、生活游戏的旁观者或者对他人的劳动指手画脚的评论者不感兴趣。”[32]艾略特认为大学必须要跟上为国家发展服务的时代步伐,否则将被社会变革所淘汰出局。

在艾略特校长的领导下,持续贯彻“大学为国家服务”的办学理念和突显实用技术的改革思想,哈佛大学顺应了美国社会发展的历史需求,灵活机敏地进行了大幅度的变革。历经长达半个世纪的改造,哈佛大学从一所单一的文理学院发展成为一所由以英国学院为范式的本科文理学院,从专注于本科生教育发展到以德国大学为范式的注重研究生教育的现代研究型综合大学。在办学职能上从固守传统的“博雅教育”向突出实用技能的“服务型”转变,从而不仅为美国的其他大学所追随,而且也为诸如牛津、剑桥之类的传统大学所盛赞。有鉴于此,在哈佛大学三百周年校庆时,美国总统富兰克林·罗斯福饱含深情地说,许多学生怀着探索的思想和为国家服务的热忱离开了哈佛大学。哈佛大学的本质正是让她的儿子们参与到促进美国发展之中。

三、哈佛大学的社会网络关系

饮誉全球的哈佛大学是美国最古老、最著名的高等学府之一,它在300多年的办学历史中为美国及世界培养了无数的政治家、思想家和科学家。迄今为止,哈佛大学的毕业生中已有8位当选美国总统[33],哈佛大学的教授团体中总共产生了40位诺贝尔奖得主、32位普利策奖获得者,数十家跨国公司的总裁曾就学于哈佛。被誉为美国思想库的哈佛大学的社会网络关系遍布全球,影响着世界经济、科技、文化等领域的潮起潮落。

(一)哈佛大学的内部组织关系

哈佛大学的领导机构由“董事会”(Harvard Corporation)和“校务监督委员会(又称监事会)”(Harvard Board of Overseers)组成。哈佛的董事会和监事会类似于美国的两院立法机构。比起董事会来说监事会人数甚多,由30名成员组成,在哈佛历届校友中选举产生。监事会就像众议院,哈佛的一切人事任免、规章制度以及董事会的选举都必须经过它的同意。1650年,哈佛大学校长邓斯特(Henry Dunster)接受英王查尔斯二世(King CharlesⅡ)的特许状成立的“哈佛学院校长及董事会(又称哈佛董事会)”(President and Fellows of Harvard College)就像是参议院,由7名成员组成(包括哈佛大学的校长),虽然人数不多,却掌握着哈佛大学的至高权利,其功能便是裁决教育教学和机构政策等重大事务,以及为哈佛遴选合适的校长人选并予以公告。哈佛的监事会其成立时间早于董事会,成立于哈佛建校的1636年。最初由州政府官员和牧师组成,因此其比较正式的称谓是“荣耀可敬的监督委员会”(The Honorable and Reverend The Board of overseers)[34]。监事会成员任期6年,但是每年有20%的成员必须改选。监事会行使对提名的校长人选表决和对董事会成员的任命权。目前,哈佛的校务监督委员会成员组成一个或多个巡视委员会(visiting committees),无论委员还是非委员,均可通过巡视委员会向大学提供他们关于教师以及各教学组织机构绩效评估的建议。监事会每年至少要召开5次全体会议。在会议上,各常设巡视委员会,就其活动和考察情况提出正式的调研报告;大学校长和财务长(Treasurer)提供年度报告(annual reports)。同时校长将就大学存在的重大问题和发展规划与委员会磋商,从而发挥委员会全体成员的最大效用[35]。监事会表面上的权力似乎很大,但是由于长期以来所形成的传统,使得监事会在很大程度上只是一块橡皮图章而已。

哈佛大学在很长的一段时间里由于学校规模不大,教师群体和学生群体的人数较少,管理的事务相对单一,校长与董事会和监事会能够和谐融洽地共同管理学校的内部事务。直至科南特出任哈佛校长,校长与董事会和监事会之间出现裂痕;内森·普西担任校长时,由于实行例会制,故而对裂痕在很大程度上进行了有效的修复;1971年,博克担任校长后立即改革了哈佛大学的高层管理体系:把原来的一位副校长增至5人,校级管理机构(University Adminisration)由校长、5位副校长、两位校长助理、司库、秘书等32位官员组成。5位副校长分管本科院的行政、财政、对外事务、政府关系和校友等。研究生院没有分管的副校长,院长直接向校长负责。

哈佛校长的任期没有明文规定,从几年到几十年不等。时间最长的是第21任校长、杰出的化学家查尔斯·威廉·艾略特,任期长达40年之久(1869~1909年);德里克·柯蒂斯·博克是哈佛300多年校史上唯一两度出任校长的人,他从1971年开始出任哈佛第25任校长,20年后的1991年主动辞去校长职务,但是继续留在哈佛教育学院及肯尼迪政府管理学院任教和从事研究。2006年7月1日,离开校长职位15年后的博克再度出任哈佛校长。在哈佛的管理层中,校长任命各专业学院的院长,各院长任命副院长、系主任和处长,其他依次类推。校级和院级为高层领导(或称管理),副院级、系、处级为中层(领导)管理。系处级以下为行政人员,从事一般的日常行政工作事务管理,统称职员(staff),区别于有学衔的教学人员和学术行政官员(faculty)。伴随哈佛大学规模的日益扩大,其社会影响力以及与企业之间的联系不断增强,哈佛的管理体系又增设了由学生(4名)、院长推荐的教员(4名)和哈佛大学毕业生协会(Harvard Alumni Association)主席推荐的校友(4名)组成的股东责任咨询委员会(Advisory Committee on Shareholder Responsibility,ACSR)。ACSR就哈佛大学参与社会事务问题向大学董事会所属的股东责任法人委员会(Corporation Committee on Shareholder Responsibility,CCSR)提出建议,并由CCSR负责投票表决。ACSR虽然只具有咨询作用,但是它提出的建议和意见对CCSR确实非常重要的,两个委员会之间很少产生分歧[36]。ACSR和CCSR的良好运作,有力地促进了哈佛对各种关系的协调处理,成为沟通学校与企业、教学与科研、教学与管理以及学院之间、学科之间、研究人员之间相互交流、资源共享的重要桥梁和纽带,扩大了学校的社会影响力和内部凝聚力。

(二)哈佛大学的外部社会关系(www.zuozong.com)

美国早期的大学由于受欧洲传统大学的强烈影响,基本上是一个封闭式的社会组织机构——躲在高墙后静悄悄地从事学术探索和知识传授活动,其主要职责是向社会提供强调思想戒律、虔诚信仰以及对学生的行为规范进行严格管教的大学教育。大学提供的人文、艺术、哲学教育是十足的为上流社会少数人服务的精英教育,每年能够享受高贵的大学教育的青年人不足3%。大学既没有对社会产生多少直接影响,而社会的绝大多数从业人员也不认为大学教育是职业生涯必不可少的。功能单一的大学属于标准的“象牙塔”式的社会组织,哈佛大学作为美国最古老的大学,自然亦不例外。

19世纪初,随着美国社会工业化、专业化、都市化进程步伐的加快,整个社会快速变化着的思想文化渗透进高等教育领域,诸如杰斐逊之类的有识之士不失时机地提出要及时改变传统以“博雅教育”为主旨的欧式高等教育。美国资深学者阿瑟.M.柯亨(Arthur M.Cohen)深刻指出,意欲使美国高等教育彻底改变自殖民地时期以来就沿袭下来的办学观念,大学必须要在以下几方面进行卓有成效的变更:缩小宗教对大学的影响,尤其要缩小宗教派别对大学的影响;与初期的专业团体相联系;发挥服务社会的作用;鼓励或允许专业化教师队伍的形成;将研究和促进知识的发展作为自身的目的;提升农业、机械和工业研究领域的地位;提升科学的地位;建立研究生院并授予高级学位;从公共财政和私人捐赠中获得大量的资金[37]。由于美国在19世纪下半叶已具备了这一切条件,故而产生了以1876年约翰·霍普金斯大学创立为发端的美国大学运动。经过几十年的改革,至19世纪末,以哈佛大学为代表的美国高等教育已进入了一个新时代,大学已走出“象牙塔”,在传统的教育功能之外,逐步确立了研究和服务的功能,尤其是在为国家服务的过程中,哈佛大学与社会各界产生了千丝万缕的联系,藉此而形成了广泛、丰富的社会资本。

20世纪以后,哈佛大学与美联邦之间的联系越来越紧密。尤其是二战以来,大学的作用发生了根本性的变化。一方面,国家的发展离不开像哈佛这样的高水平、综合性大学在科技创新、能源开发等方面的鼎力支持;另一方面,哈佛大学巨额的运行经费也有赖于美联邦财政的资助。二战以前,学生学费和社会捐赠一直是哈佛大学运行经费来源的主渠道,联邦政府由于与哈佛联系不多,故对其资助的经费也非常有限。二战爆发后,美联邦清醒地意识到哈佛大学在国防建设和国家安全建设等方面具有举足轻重的战略地位和不可忽视的重要作用,故而增大了对其投入的额度。1941年,美国总统罗斯福成立的以布什为领导的“科学研究与开发办公室”(OSRD)先后与哈佛大学签订了79份科研合约,虽然资助总额高达3096.3万美元,但却位于麻省理工学院(MIT)和加利福尼亚理工学院(Caltech)之后,列第三位[38]。此后,美国联邦政府对哈佛大学资助的研发经费逐年提升,至1959年,首次超过了哈佛大学的学费收入。而在此前(1942年6月开始实施)的“曼哈顿工程”(Manhattan Project)中,哈佛大学校长科南特和当时的华盛顿卡内基研究所(Carnegie Institution of Washington)主席万尼瓦尔·布什(Vannevar Bush)各拿到了美联邦政府一亿美元的研发经费。

随着联邦政府对大学研发经费的进一步提升,大学受到了来自于政府的某种非学术性介入的影响,哈佛大学的普西校长对此现象深感忧虑。有鉴于此,他组织了一场史无前例的对政府与学术界之间关系的审议。最终,普西校长和他的同行们一致认为,只要联邦巨人没有颠倒或者碾碎他们为之热心奋斗的目标,那么联邦政府对于高等教育还是有益处的[39]。在美联邦政府对大学事务介入越来越多的现实面前,大学传统的学术自由、学术自治和学术中立怎样才能不因政府资助而受到负面影响,哈佛大学校长博克深刻指出,现代社会有一张庞大而复杂的关系网把大学和社会其他主要机构连接起来。在这种情况下,传统的学术保护含义已变得越来越模糊不清。在一个被技术创新改变了的世界里,学术自由的范畴是否也应该涉及能研制出具有惊人杀伤力的产品的大学实验室呢?当大学控制了社会上几乎所有重要的就业机会时,它在确定入学标准时还会继续强调资助权吗?当大学持有大量的公司股票,它面对有关美国公司经营行为的争论还会保持“中立”立场吗?[40]据此,博克认为,“象牙塔”中的大学已成明日黄花,大学必须要根据时代发展的特点,在构建社会资本时对学术自由、学术自治和学术中立作出因应形势的新解释。

自20世纪中期以来,为了适应高度市场化与社会化的运行机制,美国高等教育特别注重与社会各方面保持密切的联系和通力合作,在坚持技术管理与地方自治相结合的前提下,大力倡导高等教育办学的多样化,积极推动高等教育的国际合作与交流,从而扩大社会资本吸纳的范围并使其朝纵深推进。当然,联邦政府也十分重视对高校的投入,其重点主要体现在与高校的科研签约投入上。21世纪以后,哈佛大学凭借其雄厚的科研实力和敏锐的研究视角获取美联邦的研究投入逐年提高(见表5-1)。

表5-1 2003~2005年哈佛大学获取研究经费一览表[41]

从表5-1可知,从2003~2005年,哈佛大学获取年度研究赞助经费总额由54887.7万美元上升至62644.0万美元,年均增长7.6个百分点。其中,联邦政府直接拨款所占比例由55.1%上升至58.7%,年均增长1.8个百分点;联邦政府间接拨款所占比例由20.7%上升至22.9%,年均增长1.1个百分点。可见,随着社会的不断发展,尤其是知识经济的长驱直入,哈佛大学与社会各种关系的通连日渐紧密,同时从联邦政府获取的研究性经费资助无论是实际总数还是所占的比例皆不断提升。

在哈佛大学的外部社会关系网络中,除了与美联邦协作日渐加强外,它还凭藉其悠久的办学历史和无与伦比的良好声望建立了跨越国界的亲密社会关系。发端于20世纪30年代、强强联合的“常青藤联盟”[42](Ivy League)凭借其独特的文化品牌效应为每一所盟校都带来了丰厚的社会资本(逾20亿美元的社会捐赠),其中,哈佛大学、耶鲁大学、普林斯顿大学因接受捐赠总数额巨大,分别列世界最富有的大学的第一、二、四位[43]。校友会是哈佛大学连接社会的又一重要网络枢纽。创建于1840年的哈佛大学校友会经过100多年的持续发展,使遍及全球90多个国家、40000名功成名就的校友通过190个校友分会紧密地联系在一起。校友会是高校对校友进行有效管理的重要组织机构,其中心任务是为母校建设发展服务,同时也为校友之间的联络提供一个良好的平台。诚如哈佛MBA的一位毕业生所言,哈佛从一开始就为我们搭建了一个千金难买的社交舞台。在这个社交舞台上,有精心挑选的、世界各国最具潜力的学生,他们大部分都有野心、有抱负;还有世界上一流的教授,他们大部分都有几十年丰富的商业经历,有自己亲身参与创业的成功企业。进入了哈佛,你就等于与全球500强企业近三分之二的高管建立了亲密的关系,这样的关系是无法用金钱来衡量的。

校友会很重要的表现之一,是以校友捐赠率来衡量其运行的绩效,校友捐赠率以每年捐赠校友人数占校友总人数的百分比进行计算,以此衡量校友对学校的忠诚、热爱和感激,同时也反映出校友对母校多年来教育成功的认可。在美国,不少名校的校友捐赠率为30%~40%,而哈佛大学在2008年的校友捐赠率就高达48%[44]。运行良好的校友会,有力地促进母校与社会各领域、各阶层的联系,为母校的发展筹措了丰厚的资金,同时更能帮助母校的毕业生通过校友关系找到理想的工作,扩大母校的就业率和影响力。

四、哈佛大学的资金筹措

在国家财政投入比例持续下滑、高等教育经费处于“世界性危机”的当前,哈佛大学却未曾受到任何来自关涉资金因素的困扰,它反而以年均7%的比例扩大资金积累。2008年,哈佛大学的收入为34.8亿美元[45],学校总资产已达368亿美元(是排名第二的耶鲁大学的2倍),它不仅在世界高等教育系统是一艘当之无愧的航空母舰,而且在产业界亦饮誉全球。

(一)哈佛大学资金筹措的历史嬗变

哈佛大学375年的筹资史昭显出一幅公私比率此消彼长的双曲线波动图。哈佛大学从1636年建校到1819年“达特茅斯学院案”之前的近两个世纪里,学校每年正常运行的资金主要源于马萨诸塞州殖民地政府的拨款,社会捐赠的数额有限,所占比例不大。其间,1764年,大法院还划拨2000英镑专款用于重建因大火毁坏的哈佛大厅,并对受损的学生给予了适当的补贴。1819年2月2日,美联邦最高法院宣判达特茅斯学院获胜,从而明确了“私立大学的董事会是该校唯一的法定权力机构”;标志着美国私立大学正式成为独立的私立法人机构而不受地方政府的干预。有鉴于此,马萨诸塞州议会取消了划拨给哈佛大学大约1万美元的年度资助经费,从而结束了哈佛大学的公立办学时期。

从1819年到19世纪下半叶《莫里尔法案》(Morrill Act)施行的近半个世纪里,哈佛大学没有从马萨诸塞州议会获得任何实质性的资助,成为一所最早的名副其实的私立大学。这一时期它的主要经济来源是学费、社会捐赠、基金运作以及学校自己发行的债券,其中,不断上涨的学费收入至少占了半壁江山。从1807年到1870年学费上涨了7倍多:1807年为20美元,1845年上涨到75美元,1860年增加到104美元,1870年为150美元[46]。19世纪下半叶,哈佛大学每个本科生的学费与生活杂费年均高达300美元。1878年,《美国的学院:他们的学生和工作》指出,除了哥伦比亚大学之外,哈佛大学是美国最昂贵的学校[47]。1862年,林肯总统签署的《莫里尔法案》虽然旨在资助农业和机械工艺院校,但哈佛大学也从中有所获益——争取到了政府每年一定数额的资助。

长期以来哈佛大学以典型的“私立”特性艰难地维系着学校的正常运行,直至二次世界大战爆发才得到美联邦大规模的资助。战时美国为了迅速研究现代化的军事武器以及1944年《退伍军人法案》的颁布,使得联邦政府通过资助大学科研和退伍军人入学的方式向大学提供大规模的拨款,师资队伍强大、科研实力雄厚的哈佛大学于是获得联邦政府的拨款逐年上升。二战后,美国政府为了提高经济实力,保持科技领先的优势,尤其是苏联卫星上天,不但延续而且强化了美联邦对大学的拨款体制,哈佛大学从中获益良多。此后,由于70年代的“石油危机”、80年代的“通货膨胀”使得美联邦大肆削减对高等教育的投入,哈佛大学所获的政府资助也随之急剧下降。自20世纪90年代以来,哈佛大学在努力争取政府资助的同时,积极开展大学筹资运动,并不断把筹资运动推向专业化、组织化、科学化和多样化。

(二)哈佛大学运行资金的构成

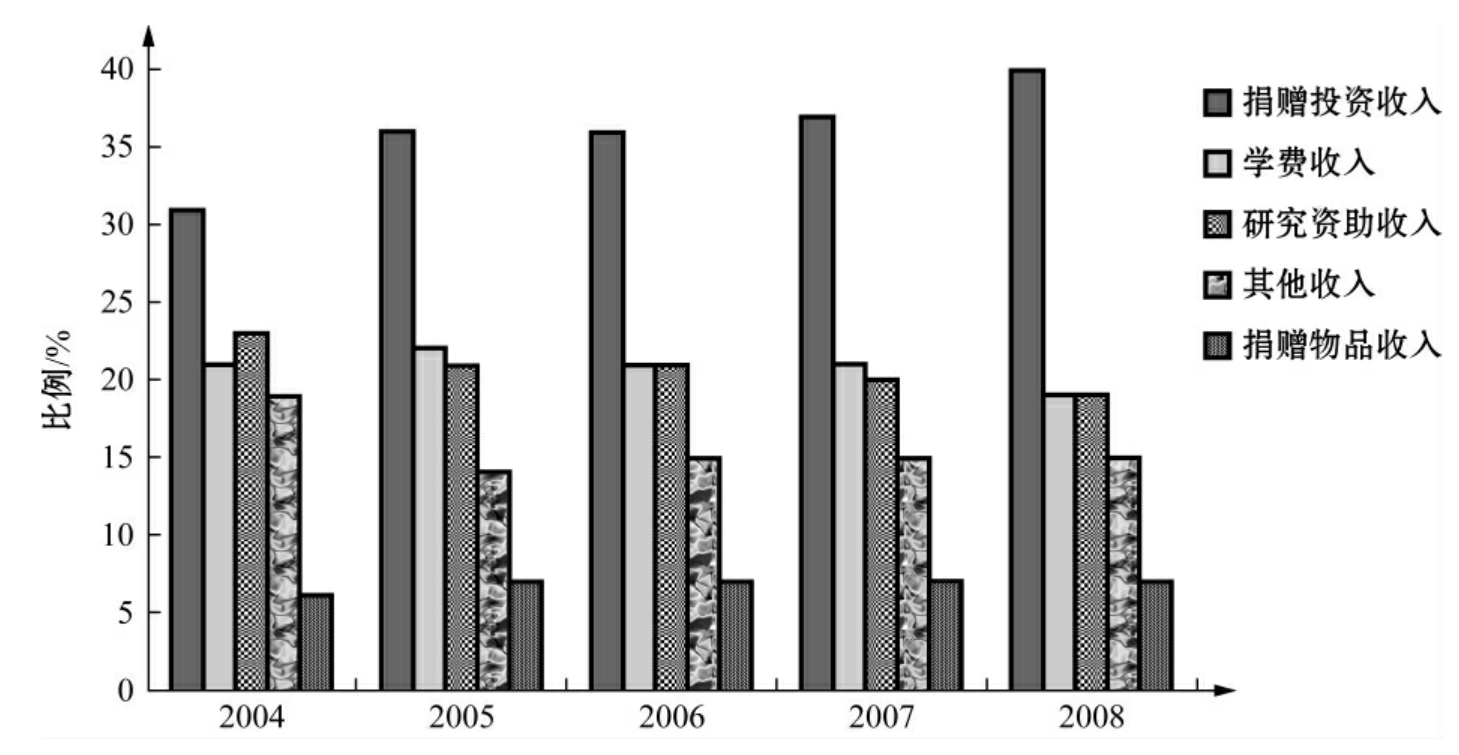

哈佛大学之所以执美国高等教育、学术科研之牛耳,拥有多个“世界第一”,这在很大程度上取决于它的雄厚的经济实力,在全球林立的一流大学中无有出其左者。哈佛大学在三百多年的发展历程中形成了独特的筹资体系,并逐步走向制度化、规范化和多样化。其中,最大的经济来源是“捐赠投资收入”,其比例保持在35%左右;其次是“学费收入”,其比例超过20%;“研究资助收入”、“其他收入”和“物品捐赠收入”分别占总收入的比例大致为20%、18%和7%。2004~2008年哈佛大学收入结构见图5-1[48]。

从图5-1可知,“捐赠投资收入”是哈佛大学经费来源的主渠道,并且呈逐渐上升之势,2004年占总收入的比例为31%,2008年上升至40%,年均增加2个百分点;其次是“学费收入”和“研究资助收入”,均占总收入的20%左右。其中,“研究资助收入”呈逐渐下降之势,2004年占总收入的比例为23%,2008年下降至19%,减少了4个百分点;哈佛大学由于教学科研设备先进、学术水平一直处于本专业的研究前沿,因此包括“租赁”、“出版”、“卫生”、“医疗”等辅助性单位在内的“其他收入”在总收入中占有不小的份额,2004年为19%,2008年为14%,年均下降了1个百分点;来自社会友好人士和贤达个体的作为“流通用途”的“物品捐赠收入”在总收入中也不容忽视,所占的比例一直保持在7%左右。

图5-1 2004~2008年哈佛大学收入结构图

(三)哈佛大学资金筹措的秘笈

“富可敌国”的哈佛大学长期以来凭藉其巨大的财力稳居美国大学财富排行榜之首位。2008年,哈佛大学的收入为34.8亿美元,与2007年相比增加了2.7亿美元,增幅为8.4%。作为私立大学“领军人”的哈佛大学其经济来源的主渠道并非是联邦政府财政划拨的强劲支撑,而是取决于筹募到的捐赠资金以及捐赠投资收入的多寡。

校友、公司、企业、社会财团以及民间组织的慷慨解囊、捐赠在哈佛大学的资金筹措中占据着极为重要的地位。自1638年接受约翰·哈佛的第一笔捐赠以来,源源不断的捐赠为哈佛大学19世纪的扩张、20世纪的改革与21世纪的持续发展提供了强有力的财政支撑。同时,捐赠已经成为一种极具悠久历史的文化传统牢固地植根于以哈佛校友为核心的广大民众心中。如果说20世纪以前哈佛大学所接受的捐赠是一种零星的、随意的、自发的个人行为,那么20世纪以后它则是一种有组织的、有目的的、自觉的集体号召,而“哈佛大学基金会”和“哈佛校友联合会”则是推动哈佛大学捐赠数额迅捷飙升的两支劲旅。创建于1925年的哈佛大学基金会,最初只是在几个志同道合的校友的倡导下所形成的。成立的缘由很简单:一方面,改革时期的母校亟须大量的经济支撑;另一方面,事业有成的哈佛人倚仗自己强大的经济实力愿意为母校作些贡献。成立于1965年的哈佛校友联合会是由“哈佛校友会”(成立于1840年)和“哈佛俱乐部联合会”(成立于1897年)合并组建的,成立的主旨是在增强办学实力、提升学校福利的同时,在哈佛大学和她的校友之间搭建一个互惠互利的合作交流平台。据有关统计显示,截至2007年,为哈佛大学募捐的各种基金会已逾7000个,是年的捐赠总额高达6.15亿美元[49],又一次刷新了哈佛大学捐款的最高纪录。

1974年成立的哈佛管理公司(Harvard Management Company,HMC)在哈佛大学的筹资中扮演了一个至关重要的角色,其卓越的成效与辉煌的业绩不啻为21世纪高校筹资的一面明镜。HMC是附属于哈佛大学的一个具有独立法人资格的管理实体,它对学校董事会(Harvard Corporation)和监事会(Harvard Board of Overseers)负责,并定期汇报其工作的进展情况。HMC的最高权力机构是由哈佛大学的校长、司库、主管财务的副校长以及哈佛管理公司的CEO等4人为常委的执行委员会(Board of Directors),其他委员由哈佛大学校长和董事会任命。同时以年薪高达100万美元以上的高薪聘请专业理财高手对哈佛大学的捐赠基金、营运资本、养老金资产以及递延账户进行具体管理和运作。HMC成立之始就完全按照商业公司的模式进行运转,27年来一直以其骄人的业绩闻名于世。2003年,哈佛基金的投资总回报率为12.5%,市场价值193亿美元;2004年,投资总回报率增至21%,市场价值达226亿美元;2007年,投资回报率高达23%,投资账户资产总额飙升至408亿美元。HMC的成功运营为哈佛大学提供持续、稳定的财政支持,不断推进哈佛大学走向新的辉煌。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。