如前所述,蒙太奇的概念就是指镜头与镜头之间的切换,以此来叙事、抒情或表意。不管是哪种类型的蒙太奇,都包含一定程度的“反自然性”,具有某些方面的局限性。比如,镜头的切换容易使观众意识到摄影机的存在,并带来观赏的强制性。此外,它还忽视了对镜头内部空间调度问题的研究与探索,这就使得蒙太奇理论只能成为一种局部的电影理论。从历史上看,蒙太奇理论是在默片时期的20世纪20年代建立起来的一种电影理论,代表了电影理论的一个发展阶段。随着电影的发展,蒙太奇的局限性也逐渐暴露出来,这时在电影创作实践中出现了一种长镜头风格,并由此产生了一种与蒙太奇理论相对立的电影美学观念——长镜头理论。

长镜头(long take),顾名思义即长时间镜头。说得更具体一些,长镜头就是指在屏幕上持续时间较长的镜头。长镜头只是与短镜头相对而言的,其长度并无明确的、统一的规定。

电影中的长镜头其实很早就有了,它是和电影同时产生的。1895年前后,卢米埃尔兄弟所拍摄的一系列影片,如《工厂大门》《火车进站》《婴儿午餐》等,都是属于固定机位的单镜头影片。每部影片,即每个镜头的长度都在一分钟左右,可以说,这是电影中的“原始长镜头”。而在当时,这是唯一的拍摄方法。后来,随着连续性剪辑的出现,镜头变得越来越短。而电影的有声时代来临之后,镜头时间又逐渐延长,产生了近代的长镜头。

从美学观念上看,近代长镜头是从蒙太奇的局限性中发展出来的,是对蒙太奇观念的一种反动,但近代长镜头的产生还有它的一系列技术原因。这些原因主要是:

1.声音的出现

电影史上最初把声音带入电影的是美国人。1927年10月6日,由华纳兄弟公司拍摄的一部音乐故事片《爵士歌王》(The Jazz Singer)(图2-32),标志着有声电影的诞生。这部影片虽然只有几句话和几段歌词,然而,它却受到观众们的热情欢迎,影片在发行上的成功不仅使得当时濒于破产的华纳兄弟公司赚得了起死回生的利润,而且促使美国所有的电影制片厂在两年之内都改为拍摄有声片,美国的电影观众也从1927年的6000万,猛增到1929年的l亿1000万。电影的无声时代就此宣告结束。

在默片时期,电影是纯视觉艺术,只有画面没有声音,剪辑时只需考虑画面的转换与组合,不受声音元素的限制与羁绊,因而镜头剪辑灵活、自由,短镜头的运用占了绝对优势。所以,这一时期产生的蒙太奇理论可以说是默片观念的集中体现。例如,格里菲斯的《一个国家的诞生》共有1544个镜头,而现在的电影多数只有它1/2或1/3的镜头数量;爱森斯坦的《战舰波将金号》共有1300多个镜头,著名的“敖德萨阶梯”场面,共有160多个镜头。而声音出现以后,镜头普遍加长了,这首先是因为人物对话节奏慢,镜头被迫加长。一部90分钟的故事片的镜头数量,从无声故事片的1000—2000个镜头,降至有声故事片的600个左右。另一方面,声音的出现加强了单镜头在电影时空结构中的作用,避免了用画面来交代信息的单一方式,也就是说,可以把一部分信息组织在画面内,而把另一部分信息放在画面之外,通过画外的声音来传达,这样,镜头就不必像过去那样在不同信息的画面之间频繁切换,而可以保持单个镜头的连续性。如《英国病人》中汉娜端食物进屋,画外是男主人公的声音。

图2-32 第一部有声电影《爵士歌王》(1927)

2.景深镜头的使用

所谓景深镜头,就是前景和后景相距较远而同样清晰的镜头。这就扩大了电影单镜头内部的空间,可以使前景和后景之间形成一种一目了然的视觉关系,避免了镜头的分切。

3.运动镜头的发展

大量采用运动镜头是在20世纪四五十年代以后。在这之前,由于采用镜头运动会引起灯光、动作设计和镜头长短的计划的特殊问题,增加拍摄的困难和成本,所以一直未能取得突破。如今由于摄影技术的发展,特别是摄影机的轻便化,为运动拍摄准备了技术上的条件。由于摄影机的运动需要时间,因而运动镜头往往也是持续时间较长的镜头。

4.变焦镜头的普及

变焦镜头就是能把长焦和短焦结合起来,可根据需要在一定范围内调节焦距的镜头。新型的变焦镜头是在20世纪60年代出现的,它能在拍摄点固定的情况下,通过变焦推拉使一个镜头的景别发生渐变或突变。例如从全景变焦推上去成为近景,或者从近景变焦拉出来成为全景,等等。变焦推拉镜头的运用,部分地取消了剪辑,拉长了镜头长度。

可见,长镜头是以一系列电影技术的发展为前提和基础的。

20世纪30年代末到20世纪40年代,出现了一批大量使用长镜头的影片,例如1939年美国导演约翰·福特的《关山飞渡》(又译《驿车》,Stagecoach)、1939年法国导演让·雷诺阿的《游戏规则》(The Rules of the Game)、1941年美国导演奥逊·威尔斯的《公民凯恩》(又译《大国民》,Citizen Kane)、1948年美国悬念片大师阿尔弗雷德·希区柯克的《绳索》(Rope)等。

知识链接

有声电影的创世纪

有些影评把《爵士歌王》说成是最早的一部有声片,其实这部片子仍然是无声片,只是用了维他风技术(vitaphone)以唱片对片中歌唱部分作了配音。在维他风配音的电影中,《爵士歌王》也不是最早。但作为向有声片过渡的电影,《爵士歌王》毫无疑问是最有影响的。当观众听到Al Jolson用人声说出著名的台词“Wait a minute,wait a minute,you ain’t heard nothing yet.Wait a minute,I tell you.You ain’t heard nothing yet.Do you want to hear ‘Toot,Toot,Tootsie?’”,无声片的丧钟便敲响了。电影观众仿佛吃了伊甸园禁果的亚当夏娃那样,头也不回地进入了有声片时代。

议一议

“变焦镜头”可以取代“移动机位推拉镜头”,你认为正确吗?为什么?

长镜头与“场面调度”是有直接联系的。场面调度出自法文Mise-en-scene,意为“摆在适当的位置”或“放在场景中”。这个词是从舞台剧那里借用过来的,准确地说,电影的场面调度应该叫“空间调度”。场面调度除了场景的设置外,基本上包含两个方面:演员调度和摄影机调度。演员调度是指导演对一个场景内演员的位置、行动路线及演员之间的交流等表演活动所进行的艺术处理。摄影机调度则是指导演对摄影机的拍摄位置、角度、距离、运动方式等所做的安排、处理。长镜头中往往包含着较为复杂的场面调度。

我们着重以影片《公民凯恩》为例,分析长镜头的场面调度的特点。

《公民凯恩》被世人公认为电影有史以来最伟大的影片。前已提及,英国《画面与音响》杂志自从1952年起,每隔十年由国际知名影评家评选电影史上最伟大的十部影片。除了第一次以外,《公民凯恩》每次都名列榜首,而其他名次的作品每次都有所不同。换言之,在过去五十多年里,世界上最有资格评论电影的人对哪部影片在艺术上居于亚军或季军的位置无法达成长久的共识,但他们一致认为,《公民凯恩》是最伟大的电影作品。这部影片还被誉为“现代电影的纪念碑”。

《公民凯恩》是通过五个人的回忆,从不同的角度讲述了主人公查尔斯·福斯特·凯恩(Charles Foster Kane)一生的故事。凯恩是美国的报业大亨,影片开头部分的解说词声称:“凯恩的帝国在其昌盛时期,曾经控制着37家报纸、13家杂志和一个无线电广播网。它是帝国中的帝国。”凯恩曾涉足政界,竞选过纽约州州长,成为当时的风云人物。他曾两次结婚,两次离婚:一次是与总统的侄女爱米丽成婚,青云直上;一次是与“女歌星”苏珊成婚,轰动一时。而恰恰是他与苏珊的桃色丑闻被揭露,导致他在竞选州长的政治生涯中一败涂地,从此一蹶不振。在经济大萧条之后,“凯恩帝国”迅速走向衰落。到了晚年,凯恩孑然一身,住在仙那都(Xanadu)庄园里,深居简出,直到病逝。

整部影片有一个简单的叙事框架:1940年的某一天,在佛罗里达州海滨的仙那都庄园里,76岁的报业巨头查尔斯·福斯特·凯恩病逝了,他在临死前说了一个词——“玫瑰花蕾”(Rosebud),此外没有留下任何遗言。各种报纸的头版都通栏报道了这位被称为“美国忽必烈”的权势人物的死讯,一位报社记者汤普森(Thompson)对凯恩的临终遗言“玫瑰花蕾”很感兴趣,想知道它的真实含义,并想弄清凯恩到底是一个怎样的人。于是,他去采访了与凯恩生前关系密切的五个人,分别是凯恩年轻时的监护人、银行家赛切尔(Thatcher),助手伯恩斯坦(Bernstein)、好友李兰(Jedediah Leland)、前妻苏珊(Susan)、管家雷蒙(Raymond),每个人都通过回忆的方式讲述了一段凯恩生前的故事。

我们首先分析的是在赛切尔的回忆段落中,童年凯恩离家的那个场面:在费城的赛切尔纪念图书馆,汤姆逊获准进入档案室,查阅了已故银行家赛切尔未经披露的回忆录手稿。1870年大雪纷扬的冬天,小凯恩年仅六岁。他的母亲经营一家乡村小客栈,早几年前一位过路客人付不起房钱,拿一个废弃的矿井作抵押,结果这个矿后来挖出了黄金,凯恩一家顿时发迹。当赛切尔与凯恩母亲签署财产委托书时,小凯恩正在窗外雪地上堆雪人、扔雪球。凯恩母亲将他连同财产托付给赛切尔,要送他去大城市受教育。小凯恩对于要他成人后做什么“美国最阔的人”毫不理解,不肯离开妈妈和这个乡村小镇,就用雪橇猛撞赛切尔。但他最终还是被带走了,雪地上留下那副他曾经玩耍的雪橇。

这一场面共有五个镜头:

1.在远景里我们看见童年凯恩在雪地里玩耍。

2.一个雪球打在门廊上面的招牌上。

3.摄影机往后拉,离开在雪地里玩耍的孩子,退进窗口,母亲把窗关上,当母亲、赛切尔和老凯恩走到桌前朗读契约和签字的时候,摄影机继续往后拉,然后摄影机跟着他们回到窗前。

4.接着,摄影机从窗口的母亲移到雪人和小凯恩,在这一镜头里还出现小凯恩与赛切尔的扭打。

5.小凯恩与他母亲的特写结束了这个场面。

在这五个镜头中,镜头3和4都是典型的长镜头。

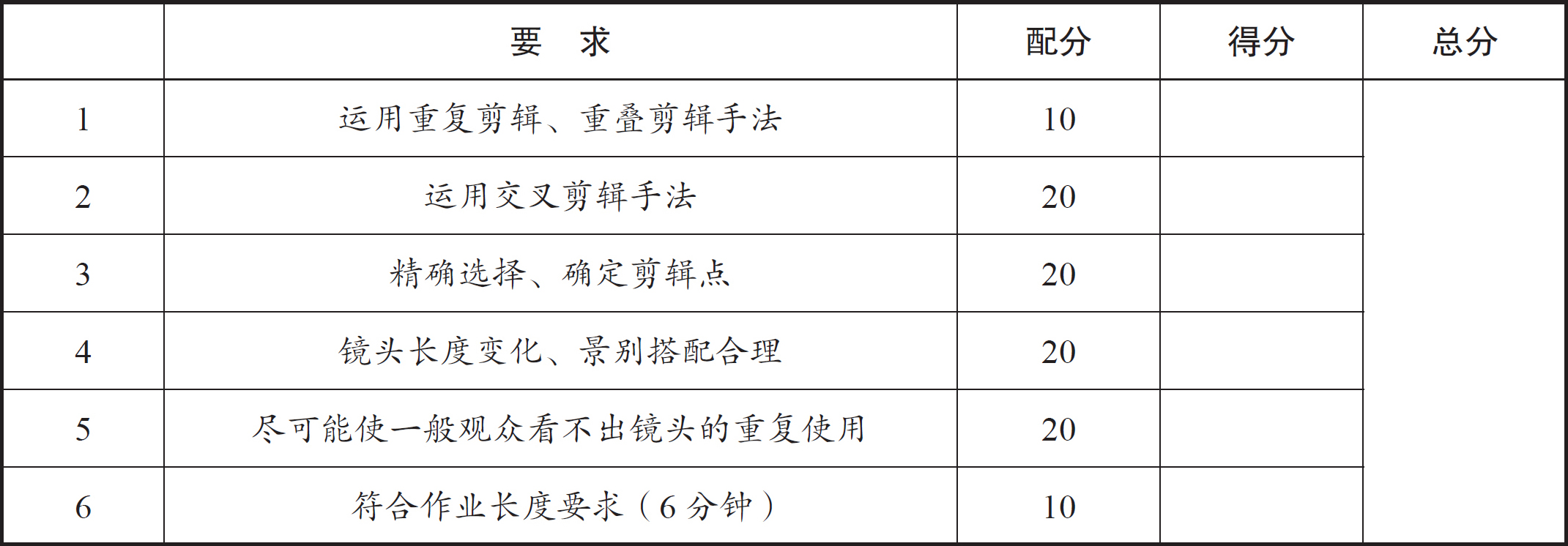

在镜头3中,开头是小凯恩在雪地里玩耍的远景,他的旁边堆着一个雪人。起初,我们会以为这个镜头是摄影机搁在室外拍摄的室外景,但当小凯恩攥起一个雪球,向摄影机的方向扔过来时,摄影机躲避似的趁机向后退开,小凯恩母亲的身影嵌入画面,我们才发现,原来这一镜头是摄影机搁在室内,透过窗户向室外拍摄的。在这里,奥逊·威尔斯只用一个镜头就实现了从室外景到室内景的流畅转换,而一般的导演通常会在室内、室外两个场景之间来回切换镜头。当小凯恩的母亲关上窗户时,摄影机继续后退,依次把银行家赛切尔、小凯恩的父亲老凯恩纳入画面,使人物的出场方式显得极富顺序感和层次感。接着,凯恩太太向前景走来,摄影机随着她向后退,穿过了整个房间,最终在一张桌子后面停了下来,凯恩太太和赛切尔在桌子旁坐下来,准备签署协议。我们看到这显然是一个广角镜头,景深范围大,前后景同样清晰。这个图像是用四种深度拍摄的:(1)前景中的桌子及其旁边的人;(2)老凯恩;(3)房间的后部;(4)在室外远处玩耍的小凯恩(见图2-33)。

由于小凯恩处于画框的中心位置,而且他的黑色衣服和耀眼的白雪对比强烈,所以他很容易吸引我们的注意力,而他也是前景中引起争论的对象,前景的三个人正在准备签署一份把小凯恩的监护权转交给银行家赛切尔的协议。这种纵深透视的画面构图,使我们始终意识到前景与背景之间在剧情上的内在联系。这个场景的残酷性在于,小凯恩根本没有意识到自己的命运正在被操纵和改变,他的童年正在被带走,而他父亲在房间里对妻子的这个决定嘟囔着表示反对时,他反对的无力和无效则加强了残酷的程度。可以说,凯恩一生的悲剧就在这一刻埋下了伏笔,他的命运的轨迹已经被决定了。凯恩的孤独、绝望,就诞生在童年时期这个残酷的景深镜头中。

图2-33 《公民凯恩》截图

这个画面被垂直地一分为二,墙壁成了垂直的分界线。老凯恩和小凯恩被安排在画面的左侧,赛切尔和凯恩太太在画面的右侧。这种构图把人物分隔开来,丈夫与妻子最大限度地分列在构图的两侧边缘,小凯恩和赛切尔则在画面中央成为一对,预示着他们之间在日后生活中的紧密关系,而在赛切尔的这段回忆中,他正在悔恨他们之间的这种密切关系。这个镜头的画面构图非常紧凑,小凯恩的运动被限制在窗框之中,他的自由也就被限制在这个狭小的空间区域之内。

这一镜头的摄影机角度稍稍仰拍,因而露出一部分天花板的背景。这种拍摄方式被称为“天花板摄影”。显然,天花板效果是由仰拍镜头所实现的。《公民凯恩》中大量运用了这种低角度的仰拍镜头。当摄影机已经摆到地面上、不可能再低时,威尔斯把地板砍了,把摄影机“埋”在地下。这种拍摄模式带来的是电影空间形式的变化,其意义在于:(1)增强了影片画面构图的造型感。(2)改变了以往影片在摄影棚里拍室内戏时,房间不表现天花板的模式。这一形式的变化,使空间真实的观念被体现出来。(3)衬托了人物形象。我们知道,仰拍通常用来表现人物的“高大形象”,但在威尔斯的手中,这种构图是通过把人物嵌在天花板的背景之上,传达了一种压抑感和孤独感。它是以一种辩证的形式,塑造了剧中人物的失败形象。

在这个镜头里,威尔斯错综复杂地调动他的演员和摄影机。尽管调度复杂,我们却获得了一种未经加工的、完整的真实感。

在接下来的镜头4中,小凯恩父母及赛切尔等三人从隔壁房间走出屋子,镜头转过去,跟着,又拉出。屋外一片白雪皑皑。在一个古典绘画式的三角形构图中,赛切尔居中,右下角是幼小的查尔斯·福斯特·凯恩,他脸上带着疑惑和压抑的怒气。接着,凯恩走到后景父亲处,又转身,此时,母亲和赛切尔处于两旁,又形成一个三角形构图。接下来,父亲走向前,所有眼光从左上角直线式地看着右下角的小凯恩(见图2-34)。凯恩知道他将出远门,问妈妈能不能一起去。当他知道母亲不能陪他时,他的脸颊上出现一滴泪水。他用雪橇打(准确说是“推”)赛切尔,父亲说小凯恩欠揍,母亲把他抱在怀里。

图2-34 《公民凯恩》截图

这时,长镜头才中止,换成母亲的特写,特写移到小凯恩的脸上。接下来,是雪橇遗落在雪地里,被大雪渐渐掩盖。我们这才明白他童年的创伤对他一生的影响,以及他为什么临终遗言是“玫瑰花蕾”(雪橇的名字)。多少的财富,多高的成就,都无法弥补失去的母爱和童年的欢乐。

长镜头往往与摄影机运动相结合,如摇摄、移动拍摄、升降或伸缩镜头等就经常用来改变长镜头中的视角,如同剪辑改变镜头视点一样。奥逊·威尔斯是移动摄影的大师,在《公民凯恩》中,他前所未有地大量地使用升降机拍摄,而摄影机的升降运动体现着重要的象征性思想。例如,新闻记者汤普森在得知凯恩的死讯后,试图去采访凯恩的前妻苏珊·亚历山大,而此时的苏珊是亚特兰大城一家低级酒吧的歌女。

这一场景从倾盆大雨开始。借助一道耀眼的闪电,我们看到街边苏珊的巨幅海报和照片,宣传她在这家夜总会当歌手。在隆隆的雷声和稍后响起的音乐声中,摄影机升起来,穿过大雨,直到霓虹灯广告牌的高度,然后向前推进,穿过了霓虹灯广告牌“牧场”,继而向下俯冲,下到玻璃天窗时,耀眼的闪电遮挡了摄影机穿过天窗的过程,然后径直下降到空旷的夜总会的内景,苏珊伏在一张桌子旁,喝得昏昏沉沉,悲伤沮丧(见图2-35)。在这一场景中,摄影机和记者都遇到许多障碍——雨、广告牌、玻璃天窗,首先得打通这些障碍我们才能见到苏珊。这种摄影机的升降运动就象征了新闻记者对私人生活、对隐私权的粗暴侵犯,以及对苏珊在悲痛时所设置的种种障碍的漠视。

图2-35 《公民凯恩》截图

在李兰的回忆中,李兰对苏珊的歌剧首演的叙述段落也是用了一个升降机的移动镜头。在这一段落中,当苏珊在芝加哥大剧院(那是凯恩为她专门建造的歌剧院)开始演唱时,画面由下至上渐渐发亮(图2-36左图),暗示大幕徐徐开启。摄影机随着舞台幕布的拉起开始上升,随着摄影机越升越高,离舞台越来越远,苏珊的歌唱声也逐渐变得越来越单薄,越来越虚弱。摄影机移过天幕,进入顶上密密麻麻的杆和绳子,最后升到舞台工作人员的吊桥上。两名工作人员看着下面的表演,听了一阵子,然后转过头来相对而视,右边那个用手捏了捏鼻子,做出滑稽的表情,仿佛在说,“她唱得真差”(图2-36右图)。我们知道,对于古典音乐表演者的水准,剧院工作人员比谁都有发言权,因为他们见多识广,口味很挑剔,而且深知大腕的薄弱环节。如帕瓦罗蒂等歌唱家的传记中,记述着乐团或剧院工作人员即兴鼓掌的事例,尤其是排练时及演员未成名时,因为这在业内被当作一种很高的荣誉。其次,把那两名工作人员安排在“高高在上”的舞台正顶端,有一种象征意义,暗示他们具有“上帝”一般的审视力。至于捏鼻子,那是因为英语中对糟糕的东西人们会说“很臭”(It stinks),于是才会有这个动作。

图2-36 《公民凯恩》截图

苏珊的回忆重复了这一段,但镜头是从台上对准观众席,台前的一排灯使得她无法看到台下的任何人。台下凯恩等三人的反应(凯恩紧张,如同他自己在演戏;伯恩斯坦打瞌睡,醒后热烈鼓掌;李兰撕破节目单)体现了三种态度,但真正普通观众的反应是通过画外音及凯恩的表情来体现的。

长镜头也往往与大景深摄影相结合,这被称为“景深式长镜头”。由于纵深焦距能同时纪录和对比摄影机不同距离处所发生的事件,因此大景深还可以提供多层次的信息。大景深镜头在前景、中景和背景上都有重要的信息。正是多信息的特点造成了大景深镜头的一种倾向,即鼓励观众主动地发掘一个镜头中所包含的信息。例如,在描绘苏珊企图自杀的场面中,开场的镜头就暗示了一种因果关系(见图2-37):在一个半明半暗的房间里,苏珊吃了一些致命的药物,奄奄一息地躺在床上。在前景是一只插着汤匙的空杯子和一瓶药的特写镜头,暗示药已被苏珊服下;在画面的中部是苏珊躺在床上微弱地喘息的中景,印证了已经发生的自杀行为;在画面的背景处是苏珊房间紧锁的门的全景镜头,敲门声音的急促显示了凯恩的不安,最后凯恩破门而入。这一场面调度的层次安排是一种视觉上的谴责:(1)致命的药物是由(2)苏珊·亚历山大·凯恩所服,这是由于(3)凯恩的冷酷无情所致。整个场景由一个长镜头一气呵成,空间的统一性、人物动作的连续性、事件过程的完整性,带给观众的是强烈的真实感。如果换成传统的分镜头处理,对空间和事件进行重新打碎和多景别镜头再组合,带给观众的是强烈的主观色彩和强制性效果。“景深就这样作为对传统的分镜头的反动,使作为整体的世界在电影里得到了表现:空间不再被分成碎块和时间化,而是作为整体呈现于我们。”

图2-37 《公民凯恩》截图

景深镜头/广角镜头的视觉效果是夸大了人物之间的距离,从而表现出分离、异化和孤独的象征性观念。例如在影片临近结尾时,凯恩在仙那都这座为苏珊而建的豪华宫殿里,从显得似乎有些夸张的台阶上走下来,经过高大的柱子,来到苏珊面前。此时的苏珊已经发誓不再唱歌剧了,她整天无所事事,常常独自在空荡荡的大厅里,以玩拼图游戏消磨时光。接下来是夫妻两人之间的一场面对面的谈话。两人相距很远,而影片又用景深/广角镜头进一步夸大了两人之间的空间距离,从而象征性地暗示了两人在人际关系上的疏远与隔阂(见图2-38)。

图2-38 《公民凯恩》截图

从编辑角度而言,长镜头又被称为“镜头内部蒙太奇”(in-camera editing)。这是因为长镜头通过对演员的调度和摄影机的调度,改变拍摄角度,调整景别距离,用一个镜头完成一组镜头所担负的任务,起到了和蒙太奇相同的作用,所以又叫作镜头内部蒙太奇,或称镜头内部剪辑、机内剪辑。简言之,镜头内部蒙太奇指的是长镜头中各种视听因素的关系和安排。

练一练

设计一个动作,用长镜头来记录这一动作过程。按照蒙太奇原理,将这一动作过程进行镜头分解,然后拍摄并编辑。比较一下这两个视频片段,总结长镜头与蒙太奇的区别。(www.zuozong.com)

在20世纪50年代,法国电影评论家安德烈·巴赞(Andre Bazin,1918-1958)总结了电影历史上对电影空间的创作探索,提出了他的电影空间美学——长镜头理论。

安德烈·巴赞不是导演,而只是评论家和理论家。他担任有影响的法国杂志《电影手册》的编辑多年。在该杂志上他提出了与普多夫金和爱森斯坦这些形式主义者针锋相对的电影美学。巴赞在他的文章中坚持认为,蒙太奇不是电影艺术的特性,而只是导演在创作影片时的可用技巧之一。他还认为在许多情况下,蒙太奇应该被禁止使用,因为剪辑可能损害一个场面的真实性的效果。经典剪辑法把一个统一的场面分成许多局部镜头,把事物主观化,因为每个镜头反映的是导演认为重要的,而不一定是我们观众所想看的。应该力求少用剪辑,以保持现实的真实性和暧昧性。

巴赞写过许多文章,公然或含蓄地批评剪辑的技巧,或者至少指出其某些局限性。与普多夫金的看法正好相反,巴赞认为,如果一个场面同时出现两个或两个以上的相关要素,那么导演就应保持实际时空的连续性。这类场面通过空间的统一,而不是通过单个镜头的并列来取得效果。可以运用长镜头、深焦距镜头、全景镜头以及宽银幕等手段来保持实际的时空,也可以通过摄影机的运动拍摄法而不剪成单个镜头来达到这一目的。

巴赞的主要论著是《电影是什么?》(4卷本)。这是一本论文集,收录了他自二战以来发表过的若干篇文章。巴赞在这本书的《被禁用的蒙太奇——评影片〈白鬃野马〉〈红气球〉〈异鸟〉》一文中明确提出:“若一个事件的主要内容要求两个或多个动作元素同时存在,蒙太奇应被禁用。”他在这篇文章的注释中,曾以一部英国影片《鹫鹰不飞的故事》中的一个段落为例,来比较单镜头和蒙太奇的不同效果,这就是巴赞著名的“狮子与孩子”的例子:影片描写的是在战争期间,一对年轻夫妇到南非某地创办和管理动物保护区。为了事业,夫妇俩带着一个孩子生活在密林中。某一天,孩子没有告诉父母就离开宿营地,遇到一只暂时离开母狮的幼狮。孩子不知道危险,竟然抱起小狮子把它带走。这时,母狮或是由于听到了响声,或是由于嗅到了人的气味,赶回巢穴,随后,追赶抱着幼狮的小孩。母狮离小孩只有一段距离。当小孩、幼狮和母狮来到宿营地附近时,父母见状惊恐万分。这一情景如果用蒙太奇式的分切镜头来表现,孩子一个镜头,母狮一个镜头,大多数观众紧张感不强,因为他们心里都清楚,狮子有可能是在动物园里拍摄的,孩子是在远离动物园的另一安全的地方拍摄的,这两个戏剧性元素不在同一个空间里。因此,对这样的分镜头的段落,观众可能漠然置之。如果不用镜头分切,而只用一个全景镜头,将狮子和孩子纳入同一个画面中,那么就创造了一种真实情境,创造了一种令人激动的效果。而这部影片也的确是这样表现的:在一个全景里,父亲叫孩子停下别动(母狮也停在附近的地方),然后,他让孩子把幼狮放在草地上,还要他不慌不忙地走过来。这时母狮也安稳地走过去,叼起幼狮,返回丛林。这时父母才放了心,连忙朝孩子那边跑去。巴赞通过这一例子所得出的结论是:同一场戏,用不同的方法处理(或蒙太奇,或全景镜头),可以有不同的结果,或者仅仅是拙劣的文学,或者成为伟大的电影。

巴赞的理论对现代电影创作有很大影响,它在很大程度上改变了人们对电影与真实关系的认识。他的观点对于纪实性节目的创作很有借鉴价值。

1945年,第二次世界大战刚结束,意大利就掀起了一个称为新现实主义的运动。这一运动逐渐影响了全世界的导演。意大利导演罗贝尔托·罗西里尼和维托里奥·德西卡是新现实主义的带头人,他们都贬低剪辑的重要性,而主张运用长镜头、深焦距镜头、全景镜头,以及严格限制使用特写镜头。在有人问罗西里尼为什么贬低剪辑的重要性时,他回答说:“现实就是那样,编排有什么用?”

思考与练习

一、名词解释

1.“最后一分钟营救”

2.苏联蒙太奇学派

3.“库里肖夫效应”

4.“创造的地理”

5.理性蒙太奇

6.电影眼睛

7.镜头内部蒙太奇

8.场面调度

二、简答题

1.简述电影剪辑的发展历史。

2.评述格里菲斯的电影剪辑观念和方法。

3.什么是交叉剪辑?请举例说明。

4.什么是“理性蒙太奇”?请举例说明。

5.简述“电影眼睛理论”的主要内涵。

6.为什么说长镜头是镜头内部蒙太奇?

实践训练

一、选取几段影视片段,总计长度为3分钟,运用重复剪辑、重叠剪辑手法,将其编辑扩展为6分钟,并尽可能使一般观众看不出镜头的重复使用。

1.实训目的

(1)了解、熟悉编辑工作流程;

(2)熟悉、掌握非线性编辑设备和软件的使用、操作,为以后的影视剪辑实训提供基础;

(3)掌握编辑素材中镜头的切分和重组;

(4)掌握影视叙事和表意时空的延伸、扩展,以创造出不同于现实生活的影视时间和空间;

(5)掌握影视剪辑的基本方法——镜头与镜头之间的交叉剪辑。

2.实训准备

(1)硬件:电脑

(2)软件:Premiere Pro或Edius

3.实训步骤

(1)切分和重组素材中的镜头;

(2)运用重复剪辑、重叠剪辑、交叉剪辑等手法;

(3)将3分钟的声画素材编辑扩展为6分钟。

4.实训评价

二、从若干部影视作品里选取镜头,以随机的顺序组合成长度约30分钟的声画素材,对这些素材进行重新剪辑。要求运用交叉剪辑手法,用镜头组接创造含义,创造表演,创造新的时间关系和空间关系。作业长度为3分钟。

1.实训目的

(1)了解、熟悉编辑工作流程;

(2)熟悉、掌握非线性编辑设备和软件的使用、操作;

(3)掌握编辑素材中镜头的切分和重组;

(4)掌握交叉剪辑方法,确立交叉剪辑观念;

(5)验证“库里肖夫效应”及“理性蒙太奇”,用镜头组接创造含义、创造表演;

(6)验证“创造性地理学”,用镜头组接创造新的时间关系和空间关系。

2.实训准备

(1)硬件:电脑

(2)软件:Premiere Pro或Edius

3.实训步骤

(1)将数个单独画面进行剪接,完成意义表述。

(2)将单独画面的镜头顺序进行调整,完成意义表述。

(3)对比单独画面与两个或两个以上画面剪接在一起后镜头含义的改变。

(4)将数个单独画面进行调整剪接,创造不同的时空关系。

(5)将两个(或两个以上)镜头各自切分为若干片段,在这两组(或两组以上)片段之间做交叉剪辑,体会交叉剪辑的效果。

4.实训评价

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。