苏联电影诞生于1919年8月27日,这一天列宁签署了一项法令,将旧俄的电影企业收归国有。同年成立了当时世界上的第一座电影学院——苏联国立电影大学。1922年,内战结束,恢复和平以后,列宁发出了这样的号召:“在所有的艺术中,电影对于我们是最重要的。”列宁之所以重视电影,主要因为它是创造特殊的社会风气和向群众进行宣传教育的工具。列宁的号召成了苏联电影的行动纲领,激励着一批青年电影艺术家去进行大胆的创造。在短短几年的时间里,就形成了苏联蒙太奇学派。

苏联蒙太奇学派实际上就是“电影剪辑学派”,而他们的蒙太奇理论实际上就是电影剪辑理论。他们在理论上的共同特点就是极力推崇剪辑的作用,认为影片的力量来自剪辑。这样的认识成为苏联蒙太奇学派的一句名言:优秀的电影是在剪辑台上完成的。

苏联蒙太奇学派的主要代表人物包括:库里肖夫、爱森斯坦、普多夫金、维尔托夫和杜甫仁科。

库里肖夫(Kuleshov,Lev Vladimirovich,1899—1970)是苏联国立电影大学最早的和最有影响的一个电影研究者。他在1919年建立了电影实验工作室,培养了普多夫金等一批电影导演和演员。

当时由于苏联刚刚成立不久,面临着严重的物质困难。白卫军在外国势力的支持下,曾得到暂时的胜利,他们每天都在宣称,“布尔什维克已面临末日”。战争破坏了国民经济,使苏联电影工作者缺乏电影器材和制片设备,特别是找不到足够的胶片来进行拍摄,这就造成了实验多而制片少的状况,这样反而促成了库里肖夫实验室的建立。在这个实验室里,库里肖夫和他的助手们不得不重新剪辑一些已经拍好的片子,把剪过的镜头,剪了再剪,创造出种种不同的视觉效果来。特别是他们对格里菲斯的影片《党同伐异》做了深入的研究,在这一过程中,他们发现了关于电影剪辑技巧的一些真谛,因而率先提出了蒙太奇理论。

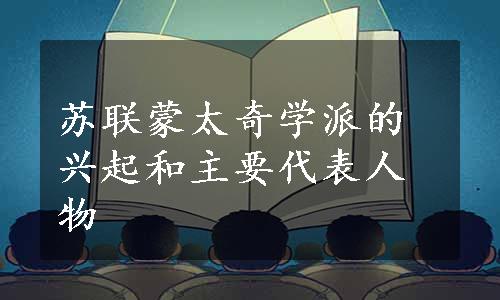

图2-24 “库里肖夫效应”示意图

1.库里肖夫效应

在库里肖夫的这些实验中,最著名的一个实验后来被称为“库里肖夫效应”。他从旧俄影片中,剪下曾经风靡一时的“电影皇帝”伊凡·莫兹尤辛几个静态的没有表情的特写镜头,并将这个镜头分别和其他影片的三个镜头相组接——其中一个镜头是一盘汤,第二个镜头是一具躺在棺材里的尸体,第三个镜头是表现一小女孩在玩一只滑稽的玩具狗熊(图2-24)。库里肖夫发现,不知内情的观众在观看这三组实验性蒙太奇镜头时,出人意外地赞扬演员的表演——他对着那盘忘在桌上没有喝的汤表现出沉思的表情;他看着孩子在玩耍时表现出慈爱和喜悦;面对遗体时,又表现得那样沉痛和悲伤。而实际上,在所有这三个组合中,特写镜头中的脸都是完全一样的。由此,库里肖夫得出结论说,造成这种情绪反应的,不是单独的镜头内容,而是几个画面之间的组接。

其实,这个“库里肖夫效应”所利用的是观看者根据生活经验所产生的一种心理活动,或者说,使观众把自己的心理感受投射到镜头里的莫兹尤辛的脸上。具体地说,观众的心理活动是这样产生的:第一个镜头里,演员莫兹尤辛的眼睛当然是向画外某处看。于是观众心里就会想:他在看什么?这时镜头正好切至一盘汤,于是观众就会认为,他是在看那盘汤,并且认为他想喝那汤。这正是镜头与镜头之间的时空关系的基本原理。

“库里肖夫效应”证明,剪辑不仅可以叙事,还可以创造表演,创造含义,或者创造某种情绪。库里肖夫据此创立了“电影模特”的理论。他认为:电影演员跟画家前面的模特差不多,只不过是按照规定好的动作活动起来而已(库里肖夫在他的“实验工作室”里特别为银幕培养了一些“活的模特儿”,即那些能以最富于表现力的方法为故事片服务的演员)。电影艺术并不始于演员的表演和各个场面的拍摄,这些只不过是准备素材的阶段。在导演开始把各种不同的镜头片段连接起来的那一刻,电影艺术才算开始。

2.创造的地理

1920年,库里肖夫曾做过另一个著名的蒙太奇实验,被称为“创造的地理”或“地理蒙太奇”。他按照以下顺序组接了五个镜头:

(1)一个青年男子从左向右走。

(2)一个青年女子从右向左走。

(3)二人相遇,握手。青年男子用手指向画外。

(4)一座有台阶的高大的白色建筑物。

(5)两人走上台阶。

这段组接表达的意思很简单:两个人或者是事先约好,或者是在路上偶然遇见了,男子请女子到附近一幢建筑物里去,于是两个人就沿着台阶,走了进去。这五个镜头连起来看,造成一种时间连续、空间统一的感觉。但是实际上,每一个镜头都是分别在不同的地点拍摄的:青年男子从左向右走的那个镜头是在莫斯科国营百货大楼附近拍摄的;女子的那个镜头是在果戈理纪念碑附近拍摄的;两人相遇、握手的那个镜头是在莫斯科大剧院附近拍摄的;而第四个镜头是从一部美国影片上剪下来的,实际上,它就是美国的白宫;至于最后走上台阶的那个镜头则是在莫斯科的救世主大教堂拍摄的。虽然这些片段是在不同的时间、不同的地点分别拍摄的,可是在观众看来,这一场却是一个整体。这个实验把几个原来在现实中互不相干的镜头剪接起来后,就创造出一个新的电影的地理空间,这就是库里肖夫所谓的“创造性地理”。也就是说,这个地理空间实际上并不存在,它只存在于银幕之上。

他们还把不同的人的身体的局部剪在一起,形成了一个现实中所没有的人:甲某的手、乙某的头、丙某的胸、丁某的腿等,他们把这称作“创造性解剖”。

库里肖夫的理论经爱森斯坦和普多夫金的丰富和发展,对世界电影理论产生了重大影响。他执导的影片有《西方先生的布尔什维克领土探险记》(The Extraordinary Adventures of Mr.West in the Land of the Bolsheviks,1924)和《遵守法律 》(By the Law,1926)等,著有《电影导演实践》《电影导演基础》和《镜头与蒙太奇》等。他的理论著作《电影导演基础》曾是新中国电影工作者和电影院校师生必备的参考书。

谢尔盖·米哈伊洛维奇·爱森斯坦(Sergei Mikhailovich Eisenstein,1898—1948)(图2-25)不仅摄制了世界电影史上的经典影片《战舰波将金号》,而且还建立了完整的蒙太奇理论,为电影艺术的发展作出了不可磨灭的丰功伟绩,成为电影发展史上里程碑式的人物。1924年他执导了第一部影片《罢工》,被《真理报》看作是“第一部真正无产阶级的影片”。这部影片在法国博览会上得了奖,这是苏联影片第一次在国际上获奖。紧接着1925年拍摄了他最具代表性的影片《战舰波将金号》(The Battleship Potemkin)。1927年,为纪念十月社会主义革命十周年,又拍摄了影片《十月》(October)。其后他拍了《总路线》(The General Line,又译《旧与新》)与《白静草原》。30年代拍摄了《墨西哥万岁》(Que Viva Mexico)、《亚历山大·涅夫斯基》(Alexander Nevsky)、《伊凡雷帝》(Ivan the Terrible)等作品。

图2-25 爱森斯坦在剪辑影片

1.电影代表作——《战舰波将金号》《十月》

《战舰波将金号》(1925年)是爱森斯坦最出色的一部影片,也是世界电影史上的一部经典之作。影片是为纪念1905年俄国革命20周年而摄制的。影片故事大意如下:战舰波将金号上的沙皇军官虐待水兵,把生蛆的腐肉给水兵吃;当水兵们提出抗议时,临时战地军法会议却决定逮捕水兵的代表,并处以死刑。但是,在开枪前一刹那,执刑队的枪手们却突然调转枪口,对准了军官们。忍无可忍的水兵们起义了!他们杀死军官,占领了军舰。军舰行驶到敖德萨港口,市民群众聚集在敖德萨阶梯上,向着大海中的战舰欢呼致意,声援水兵的革命行动。突然,沙皇军队出现在阶梯上,对无辜的市民群众展开了一场大屠杀。面对这血腥屠杀,战舰波将金号发出了愤怒的吼声,它摇起大炮,向反动军队猛烈开火。沙皇舰队的其他舰只奉命前来镇压“叛变”,但是这些舰上的水兵,却让起义者驾着“波将金号”逃到罗马尼亚去了。

这部影片最初并没有在苏联国内引起足够的重视,而是首先在国外引起巨大的轰动。德国方面,本来只是在一家偏远的小剧院放映,最后竟拓展到柏林12家大剧院同时上映。1925年的德国票房冠军就是这部《战舰波将金号》。当时的德国皇帝威廉二世看过这部影片后战战兢兢地说:“《战舰波将金号》比苏俄十个红军师还厉害。”德国政府还对这部影片进行了审判,一个检察官在法庭上说:“放映这部影片,就会造成一种促使国家发生政变的情绪。”荷兰海军“七省号”的水兵在看过这部影片后就起义了。在英国和法国,《战舰波将金号》被全面禁演,政府勒令必须焚毁每一个能找到的电影拷贝。在美国,电影检查机构同样不许该片上映,因为“该片会教给美国水手一个范例如何发动一场哗变”。宾夕法尼亚州还公开焚毁了《战舰波将金号》的拷贝。

英国著名的电影评论期刊《画面与音响》(或译作《视与听》,Sight and Sound)从1952年开始,每隔十年就要召集当时世界上最顶尖的影评人,让他们评选自己心目中“电影史上最伟大的10部电影”。而在每一次评选结果中,《战舰波将金号》都榜上有名。由此可见,《战舰波将金号》是能够经受住历史检验而屹立不倒的真正的经典。事实上,世界上任何一本电影教科书如果不提《战舰波将金号》,显然都不可能将蒙太奇理论的沿革和精髓讲明白。

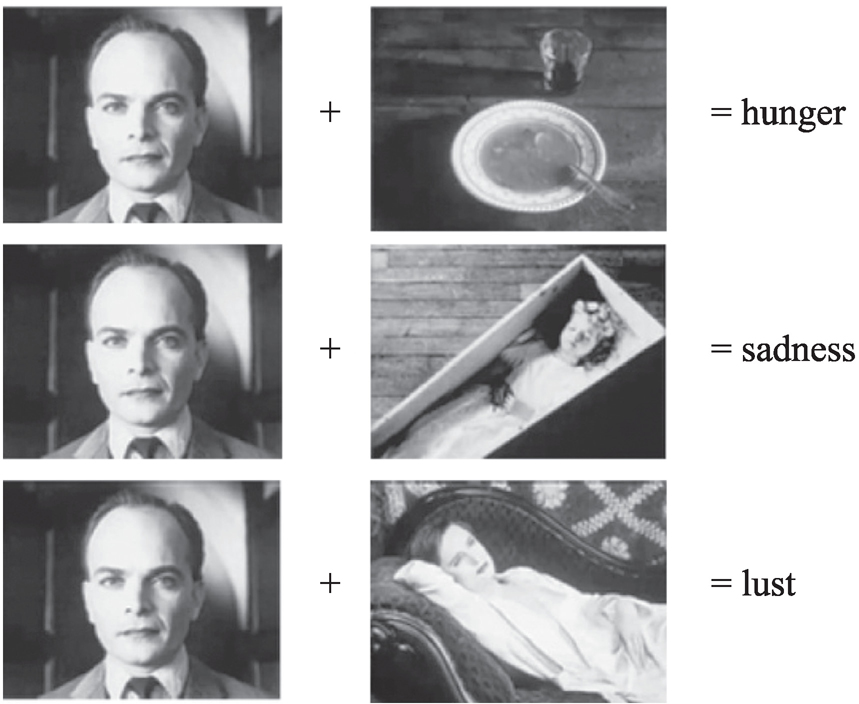

《战舰波将金号》创造了最为著名的蒙太奇段落——“敖德萨阶梯”(图2-26),这个经典段落充分展示了年轻的爱森斯坦的精湛技艺。

《战舰波将金号》的“敖德萨阶梯”由黄金分割点分为两个部分。在第一部分的欢腾场面中,我们看到敖德萨市民们向战舰招手,为水兵欢呼,并且可以注意到这样的一些人物:一位戴眼镜系白头巾的中年妇女、戴眼镜的男青年、手持阳伞的漂亮女性、没有双腿的残疾人、带夹鼻眼镜的老妇人、推婴儿车的年轻母亲、一个孩子和他的母亲一同观看军舰上的鲜红旗帜,等等。他们衣着整洁,笑容明媚,代表了不同职业身份的敖德萨和平居民。但是,银幕上突然出现了触目惊心的字幕——“突然”。这是本章的黄金分割点,欢乐的音乐被不祥的鼓声取代,犹如未开化部落中的杀戮或狩猎仪式。一位前面出现过的年轻妇女似乎受到重击,她的头部前后剧烈晃动;我们曾经看到的美丽阳伞旋转着顶到镜头前面;没有腿的残疾人以手拄地,仓皇逃窜;一个俯拍的全景交代了人们如此惊慌的原因——荷枪实弹的士兵列队走下敖德萨阶梯,前景左侧一个黑色的塑像背影与后景右侧的白色建筑物遥相呼应。人群混乱奔逃的脚步特写与一个相对时值较长的人群奔逃全景结合,造成人们跑得很慢、似乎永远也无法逃离恐怖的敖德萨阶梯的感觉。影片用三个镜头交代了一个男子中枪倒地的过程,这是屠杀场面的第一个重点细节。在下面的全景镜头中我们注意到人群的奔跑有了分流,方向的错乱、倒地人体的阻碍造成的混乱,使惨案发生的真实感更强烈;重复使用士兵的俯拍全景使危机感更强烈;摄影机在人群中的扛拍强化了动荡不安的心理;躲在阶梯侧面的人们使场面动中有静。如果说人群的分流和混乱就如同奔腾的水流遇到阻碍,激起层层水花和漩涡,那么,静止的人们就好像在河中心逐水漂流的小船,暂时的栖息带来的只是更大的恐慌和骚乱。我们所熟悉的母亲和孩子也在奔跑,这是屠杀段落中的第二个重点细节。枪支开火的特写镜头之后,孩子倒地,呼喊妈妈,人群踩踏着受伤流血的孩子;母亲看着这一切,作出惊恐和绝望的表情。她回转身,抱起孩子,逆着人流走上台阶,请求士兵停止开枪。这时带夹鼻眼镜的老太太也动员她身边的女人们前去哀求。哥萨克骑兵到来以后,人群的恐慌更为强烈,前景不断闪过的人群强化了视觉节奏。士兵们还是开了枪,母亲中弹倒地。在台阶下面,哥萨克骑兵继续冲散人群。之后,我们看到一个年轻的母亲用身体掩护一辆婴儿车,她中弹仰面倒下时碰到了婴儿车,婴儿车沿着台阶向下滚落,这是屠杀场面的第三个重点事件。在这位母亲中弹倒下的过程中,穿插了哥萨克进攻、人群逃跑、士兵开枪等二十多个镜头,婴儿车车轮子的特写镜头也反复出现了三次,然后,车子才从台阶上滚落下去。戴夹鼻眼镜的老太太、戴眼镜的男青年都看到了那辆婴儿车,面露惊恐的表情(事实上我们并不知道他们是否看到了这辆婴儿车,而是蒙太奇把这两者连在一起的);这个段落的最后,是婴儿车翻倒,一个哥萨克士兵挥起长刀,恶狠狠地砍下,这一动作被三次快速剪辑之后,我们看到戴眼镜老妇人的特写镜头,她的眼睛在汩汩地流血。这是段落中第四个,也是最残酷的重点细节。这段剪辑被爱森斯坦称为“完美的蒙太奇”,其实,我们根本没有看到长刀是如何砍在她的脸上的,而只是分别拍摄了单一的哥萨克士兵和戴眼镜老妇人的镜头,然后把它们合在一起,从而构成了一个新的概念。

图2-26 《战舰波将金号》:“敖德萨阶梯”

“敖德萨阶梯”段落创造了电影的时空。敖德萨阶梯原来并不很长,但影片通过反复组接,却使人感到阶梯又高又长。敖德萨的市民们在其上逃避着由上而下的沙皇的枪队,然而他们却仿佛没有任何可以逃脱的希望。同时,蒙太奇拉长了屠杀时间,使得屠杀场面的表现时间比实际事件的发生时间要长出几倍,形成影片的延时表现。

当“波将金号”向敌军总部开炮时,出现了著名的三个石狮子的镜头组接:一个卧着,一个正在起身,一个站起前腿咆哮。这三个镜头剪接在一起,使观众仿佛看到石狮也怒吼起来,奋起反对这场屠杀(见图2-27)。从这个例子,我们可以看到镜头形象快速转换所造成的独特艺术魅力。一系列短促镜头的转换,能使原来静止的人或物(被摄主体)变“活”,产生动态。影片不是一定非要依赖主体本身的运动。完全静止的被摄主体,由于我们巧妙地运用快节奏镜头,也可以造成视觉上的动态。

图2-27 《战舰波将金号》:三个石狮子的镜头组接

1927年,爱森斯坦拍摄了继《战舰波将金号》之后的又一代表作——《十月》(又名《震撼世界的十天》,Ten Days That Shook the World)。影片是为纪念十月革命胜利十周年而拍摄的,本身政治意味很浓,但爱森斯坦却把它拍成了一部趣味盎然的电影。电影以恢宏的气势完整再现了整个十月革命的过程:从二月革命推翻沙皇统治,到布尔什维克和列宁的策划准备;从阿芙洛尔巡洋舰上的炮声,到工人赤卫队攻打冬宫。影片以史诗的规模诠释了这次革命中的历史人物和整个事件。其中许多场面由于其惊人的表现力和真实感,一直被当作真实的历史镜头穿插在许多革命历史片中。

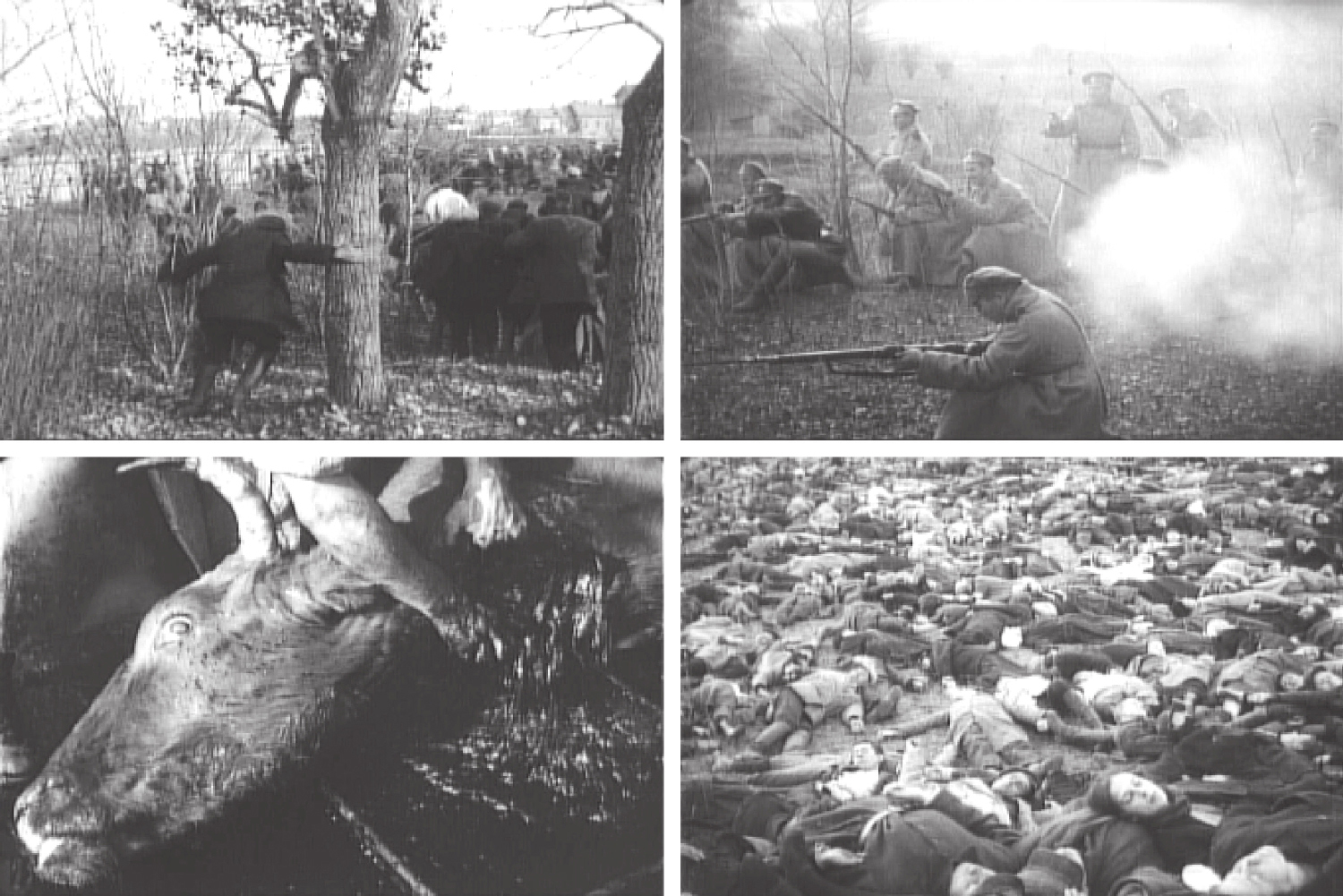

可以说,这部影片是蒙太奇的盛宴。在片中沙皇军队野蛮地向手无寸铁的工人游行队伍开枪的段落里,使用了两格为一个镜头的交叉剪辑(见图2-28),造成一种十分独特的、两个镜头重叠的视觉效果。

图2-28 《十月》:沙皇士兵与机枪的两个镜头的交叉剪辑

《十月》中吊桥的片段也广为人知。这一场景的剪辑也造成一种延时效果。在这一场戏中,革命者被白军追杀,打算冲过垂在涅瓦河上的吊桥,回到红军占领的对岸。但是,白军绞动缆绳,吊桥慢慢吊起,截断了革命者的退路。然而,革命者在最后关头,还是跨过分成两段的桥板,冲了过去。可是,有个姑娘在跨越障碍时被打死了。她的头枕在吊起的桥面上被慢慢提了起来。几个全景之后,又有一系列近景,从不同角度框入姑娘的身体和头部,她的头发被桥板卡住,整个身躯慢慢地往上提。但是,吊桥的运动一成不变,总是从零点开始升高二十多厘米(四个镜头),然后,从二十多厘米到五十厘米(另外四个镜头),反复出现,直到头发被拽了出来;姑娘的头无力地垂到地面上。在这里,爱森斯坦为了达到更强烈的艺术真实,又一次宁可破坏客观真实,把时间大大地拉长了,似乎吊桥永远也吊不起来。爱森斯坦用人为的方法吸引了观众的注意力,从而达到了对事件进行极端强调的目的。

2.理性蒙太奇

爱森斯坦从20世纪20年代初开始发表论文,到后来在苏联国立电影大学任教期间,对蒙太奇电影理论进行了深入的探索和研究,为形成较为完整的蒙太奇理论作出了极大的贡献。

爱森斯坦蒙太奇理论的核心是“杂耍蒙太奇”(Montage of Attraction),或谓“理性蒙太奇”(又译“思想蒙太奇”或“知性蒙太奇”,Intellectual Montage)。他主张在电影中通过镜头的并列组接,使观众将一定的视觉形象变成一种理性的认识。

爱森斯坦说,理性蒙太奇的原则可以用象形文字的作用来比较。“……水和眼睛的画面表示流泪;耳朵靠近门的画面表示听;狗+嘴=吠;嘴+孩子=号叫;嘴+鸟=鸣;刀+心=忧伤,等等。”爱森斯坦认为这种文字形式不仅是两个不同概念的简单结合,相反,一旦组合,它便形成了一个全新的概念,而这种概念是在这个字的各个单独部分所没有的。他在《电影感》一书中指出:“制作电影正是这种情况,它把那些描写性的、有单独意义的、没有限定内容的镜头连接在一起,由此获得一些具有思想意义的整体。”爱森斯坦正是把这一原则借用到电影中来,提出了“理性蒙太奇”理论。

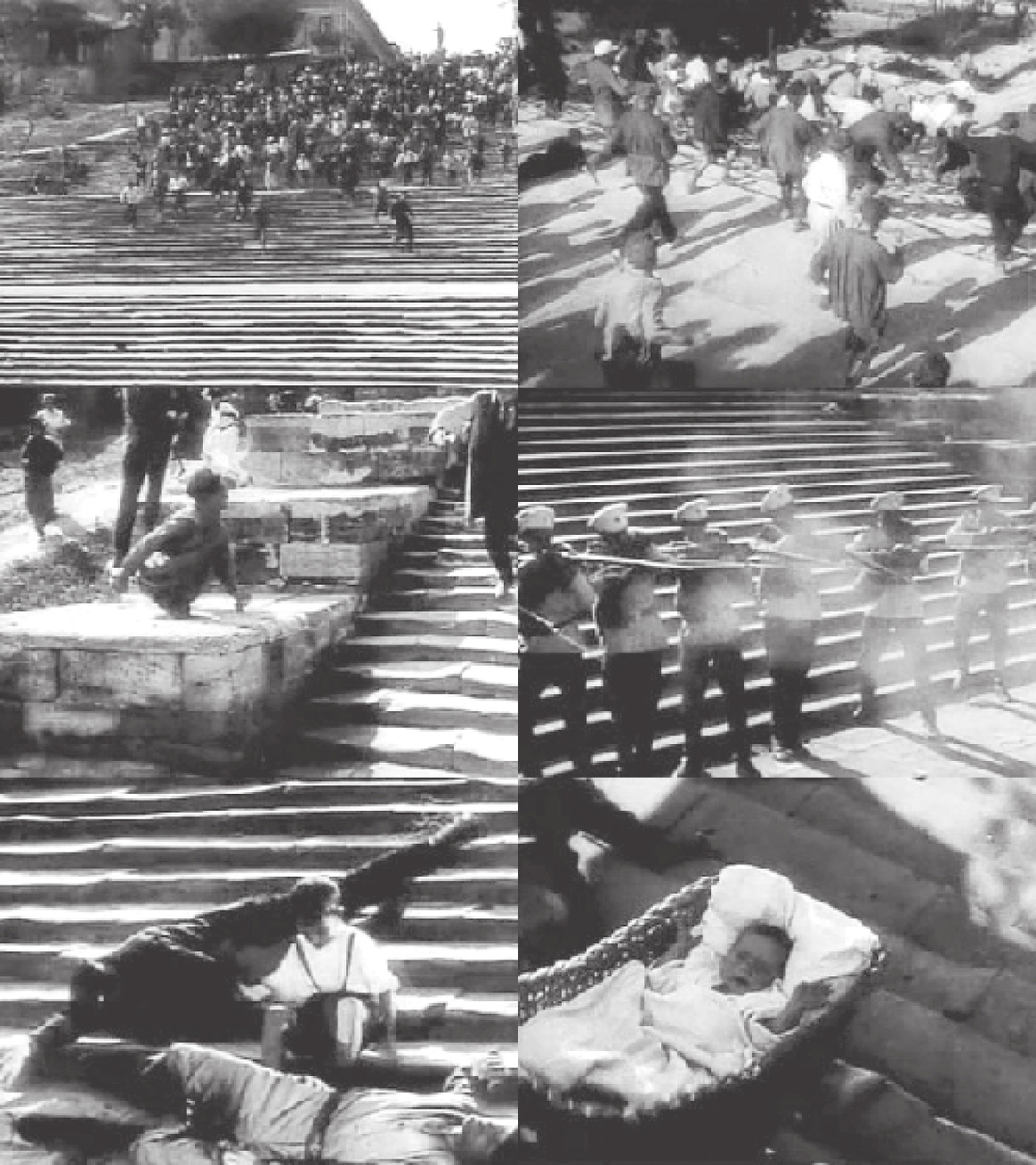

爱森斯坦在他创作的第一部影片《罢工》中,成功地实践了“理性蒙太奇”的理论。影片中有一段表现钢铁厂工人举行罢工和沙皇士兵大肆镇压的情节,在表现工人被追赶、遭枪杀时,插入了表现屠宰场中牲畜被宰杀的镜头(图2-29),两组镜头作为对比交替剪辑,形成了“工人被屠杀+牲畜被屠宰”的理性蒙太奇段落,隐喻了在帝俄统治下,工人正在像牲畜一样任人宰割。这两组镜头是按如下方式组接的:

图2-29 《罢工》:理性蒙太奇

1.原野,士兵们在进行射击。

2.屠宰场,一只握着刺刀的手在画面上出现。(特写)

3.(全景)一千五百多工人从山坡上跑了下来。

4.五十多名士兵从地面上站起来,双手托着枪。

5.士兵们的面孔。托枪瞄准。

6.一只公牛浑身战栗,然后倒地。

7.(特写)公牛临死前踢动的蹄子。

8.(特写)枪栓。

9.屠宰场。公牛的头被一根绳子捆在屠宰架上。

10.一千多名工人向前挺进。(www.zuozong.com)

11.一队士兵像是从地底下钻出来似的,出现在草地上。

12.(特写)公牛的头,睁着眼睛。

13.(特写)公牛的头被割下来,血流如注。

这是一个典型的理性蒙太奇段落。思想的表达是清楚的,但剧情逻辑却受到了损害。实际上,整个剧情发生在工厂中和街道上,在时间和空间上与屠宰场毫不相干,屠宰场的镜头是随意地、不合逻辑地插入进来的。这是导演借用剧情来灌输思想。

影片《十月》中也有类似的蒙太奇剪辑。影片表现了在攻打冬宫前,召开第二次苏维埃代表大会的情景,在表现孟什维克代表居心叵测的发言时插入了弹竖琴的手的镜头(图2-30)。这样剪接是为了说明孟什维克代表的发言是虚情假意的,是迷惑听众的高调。思想的表达尽管是有意义的,然而,在开会这个具体的客观现实中,竖琴和弹竖琴的人是怎么出现的?这一点让人觉得莫名其妙。

图2-30 《十月》:理性蒙太奇

在这场戏之后,我们看到当时的资产阶级临时政府总理克伦斯基(Kerensky)在政府部长们的簇拥下走进冬宫的情景。当他沿着阶梯拾级而上,走向沙皇寝室时,穿插进一组字幕,依次写着军事部长、大元帅、元首的字样,这里的用意是讽刺克伦斯基如何独揽大权。克伦斯基到了二层楼的楼梯口,站在门前等待门被打开,这时,影片里出现了一只孔雀的镜头。镜头在孔雀和克伦斯基之间来回多次交替剪辑,形成“克伦斯基+孔雀”的理性蒙太奇效果,隐喻了克伦斯基像孔雀一样爱慕虚荣、喜欢炫耀。但是,这种蒙太奇组接在剧情逻辑上也是讲不通的,孔雀镜头的加入只是为了创造一种抽象的理性概念。

电影中有一个为大家所熟悉的俗套,就是在表现农家院落里聊家常的两三个妇女的镜头之后,插进呱呱乱叫的一群鹅的镜头。假设动作发生在大城市中,鹅的镜头就是凭空虚设,就是人为的比喻,因为观众很难将其理解为城市大街上有一群鹅在转悠。这两个镜头的时空关系是不明确的,鹅的镜头的插入是随意的和强制性的,完全违反了叙事的逻辑,其目的仅仅在于制造某种抽象的喻义。反之,如果动作发生在农村,即使鹅并不是近在眼前,这种组接也是符合叙事逻辑的。因为鹅和妇女都存在于农村这个大的叙事环境中。如果更进一步,女人们在农家院落里闲聊个没完,在前景或后景处我们看到了鹅,这时,两者的关系所喻示的象征意义就更加真实具体了。可以说,爱森斯坦的理性蒙太奇就属于上述第一种情况。理性蒙太奇就是使用脱离现实的、脱离叙事情节的画面元素和组接方法,创造具有视觉冲击力和表意明确的电影文本,以此来表达作者的思想意志。

对爱森斯坦来说,电影艺术的目的不在于形象地表现现实,而在于表现概念。蒙太奇的重要性就在于它是一种传输思想的方式。

爱森斯坦为蒙太奇学说建立了一个完整的理论体系,他从这一时期蒙太奇大师们的理论和自己的创作中,总结出一系列关于蒙太奇理论的精辟论述。他说:“任何种类的两段影片放在一起,就会从那种并列的状态中不可避免地产生一种新的概念,一种新的性质。”他还提出:蒙太奇,就是“将描绘性的、含义单一的、内容中性的各个镜头组合成思想的前后联系的系列”;蒙太奇,就是镜头内部的冲突,是由两个并列的镜头冲突所产生的某一概念,从而造成有目的的主题效果。

爱森斯坦还把蒙太奇从一般艺术水平上升到思想方法的高度:“蒙太奇的思维是与整个思维的一般思想基础分不开的。”爱森斯坦试图通过蒙太奇把形象思维同逻辑思维沟通起来,把科学和艺术结合起来,力图以电影体现人的理性活动,加强电影的哲理化倾向。这本是十分可贵的,但爱森斯坦把蒙太奇的作用强调过了头,认为电影应当像历史科学那样,用蒙太奇手段来解释现实,可以避开人物塑造直接表达思想,他甚至打算将《资本论》搬上银幕。结果他的某些影片形象破碎,晦涩费解。

尽管如此,爱森斯坦对电影蒙太奇理论所做出的杰出贡献仍是不可磨灭的。在某种程度上,爱森斯坦和蒙太奇几乎成为同义语。所以,即使排除掉中国艺术教育体系推崇爱森斯坦的政治因素,他也的确配得上一代宗师的名号。

练一练

创作一个理性蒙太奇段落:根据爱森斯坦的理性蒙太奇理论,设计两个场面,使这两个场面时间并列、空间并列、内容相似,并将其分别拍摄为两组镜头,运用交叉剪辑的手法把这两组镜头组接在一起,体会理性蒙太奇“1+1>2”的效果。

弗谢沃罗德·伊拉里昂诺维奇·普多夫金(Vsevolod I.Pudovkin,1893—1953)曾在莫斯科大学主修自然科学,还没有毕业就上了前线。1920年,他进入苏联国立电影大学学习,1922年,转入库里肖夫的“实验工作室”学习与工作,进行电影语言方面的探索与实验,协助库里肖夫做了大量的电影实验。普多夫金对于电影制作的全部环节,包括布景、场记、编剧、表演、剪辑和导演,都非常了解,可以说他是比爱森斯坦更为全面的电影艺术家。

普多夫金在世界上赢得声誉的主要影片是《母亲》(Mother,1926)、《圣彼得堡的末日》(The End of St.Petersburg,1927)和《成吉思汗的后代》(The Heir to Genghis Khan,在国外放映时片名为《亚洲风暴》,Storm Over Asia,1928)。这三部影片被称为普多夫金的“思想觉悟三部曲”。20世纪30年代至50年代,他又拍摄了许多著名的传记片。

1926年普多夫金拍摄的《母亲》一片,是根据高尔基的同名小说改编的。影片主要反映1905年俄国工人运动状况,表现一个俄罗斯妇女在革命中逐渐觉醒,终于为了革命的胜利而参加斗争的故事:女主人公尼诺夫娜的丈夫不但酗酒成性,而且破坏罢工,后在穷困潦倒中死去。儿子巴维尔·荷拉索夫则受进步思想熏陶,参加了革命。由于母亲一时疏忽,沙皇宪兵发现了儿子藏匿武器的地方,巴维尔被捕入狱。生活的磨难和斗争的考验使尼诺夫娜提高了觉悟,加入了革命行列,并参加了营救被捕同志的活动。后巴维尔越狱成功,母子在游行队伍中相遇,但遭到沙皇军队镇压,巴维尔中弹牺牲。母亲怒火填膺,高举红旗挺身而出,毫不畏惧地站到了示威游行队伍最前列,也不幸牺牲。这部影片在国内外上映后受到很高的评价,与爱森斯坦的《战舰波将金号》一起,成为20年代苏联电影的巅峰之作。

20世纪20年代,普多夫金在进行电影创作的同时,还发表了许多重要的电影理论著作,如《电影导演和电影素材》《论电影的编剧、导演和演员》以及《电影剧本》等,因此,他和爱森斯坦一起创立了蒙太奇理论,为当时的电影美学的发展作出了显著贡献。

普多夫金同爱森斯坦一样,把蒙太奇视为电影艺术创作的基础。他指出,只改变一个场面中镜头的次序而不用改变镜头本身,就足以改变一个场面的意义。他引证了一个由三个特写组成的例子:①一个人在笑;②一把手枪直指着;③同一人的脸上露出惊惧的样子。照这样次序排列的镜头就使观众感到那个人是懦夫;但是如果把次序倒转过来,就会使观众感到那是一个勇敢的人。因此,普多夫金发现,剪辑的过程不仅仅是讲述一个连续性的故事,通过适当的组接并列方法,可以赋予镜头过去从未具有的意义。

普多夫金还创立了“联想蒙太奇”等电影语言的形式技巧,这使得他的影片具有诗意和抒情因素。“联想蒙太奇”把没有物质联系但却具有十分密切主题联系的视像并列起来。这是一种与诗的隐喻相类似的方法,但它的效果要比诗的隐喻更强烈。

出于对视听语言的了解,普多夫金对演员和场面的处理是独特的。他的表演原则是:演员在影片里无需真正的表演,因为在整部影片里,从头至尾的上下关系,它的布景,它的故事,它对物体的使用等都创造了表演。他相信“造型素材”——具体的物——能够比演员的面部表情更有效地传达感情和思想。他的画面中的影像是大自然:树、河流、天空、风。他对电影空间的组织是把从现实中拍到的镜头当作造型素材,然后在剪辑台上组成一个电影银幕上的空间。这个空间不一定能在现实生活中找到。最能说明问题的就是在影片《母亲》中所谓“囚犯的喜悦”的一场戏的处理方式。

在《母亲》中有这样一场戏:儿子巴维尔在监狱里坐着,忽然,有人偷偷地递给他一张条子,说第二天就要释放他了。他当然非常欣喜。问题是怎样使用电影手法来表现他那欣喜的感情。普多夫金说:“如果只拍出一个满面笑容的脸,就会显得平淡无味。因此就先拍了他双手的激动,然后拍他的下半个面部,嘴角的笑痕。”普多夫金还插入了其他几个空镜头——一条涨满春水的小溪;闪烁着阳光的水面;水鸟在乡村小池塘里戏水;最后是一个笑嘻嘻的小孩。他说:“把这些素材连接起来以后,我所表现的囚徒的喜悦就被形象地表达出来了。”就是说,不是通过演员的面部表情,而是运用镜头的“造型素材”来取代演员的很大一部分表演,运用复杂的蒙太奇段落来达到感情的效果。

在普多夫金的影片中,这种片段屡见不鲜,镜头之间的关系主要是思想的或感情的联系。然而,这种手法一般只能在影片的局部使用,而不能用它来统一全部镜头。普多夫金经常将这样一些具有诗意的“联想蒙太奇”穿插到他的类似情节剧的影片中去,取得了理想的效果。

普多夫金强调剧本创作的重要作用,他在《电影剧本》一书中,为自己的影片确立了一种叙事模式,即:“整个电影剧本分成若干部分,每个部分分成若干段落,每个段落又分成若干场面,最后,每个场面则由一系列从不同角度拍摄的镜头构成。”这实际上同格里菲斯的叙事形式之间没有本质上的差别,都是属于再现美学的传统形式。它们的区别之处在于,格里菲斯的影片通过演员的行为和动作向观众进行讲述,而普多夫金是以一系列精心设计的细节构成他的场景,而后靠它们的组接、并列来获得效果。

普多夫金的观念在电影的发展中曾产生过极大影响,特别是他的理论突出地强调电影的叙事性,这便在一定程度上支持了20世纪三四十年代苏联和美国的情节剧模式。普多夫金的“分镜头”的目的是为了突出细节的重要性,是通过对情节和事件的分解和组合,再现情节和事件,使蒙太奇成为剧情片段的连续,加强电影的叙事力量。在爱森斯坦看来,普多夫金的观念是把蒙太奇这一新的电影造型手段纳入传统的再现美学范畴中,是在现代主义美学道路上的倒退。普多夫金的创作道路也被20世纪20年代的先锋主义艺术家们看作是格里菲斯电影叙事结构的继续。

练一练

拍摄三张照片,内容分别是:A、人物在笑;B、拿枪直指;C、惊恐的脸。将这三张照片以不同的顺序排列,来感受采取不同排列方式所产生的不同效果。例如:A+B+C=怯懦,C+B+A=英勇。如此不同的镜头组合,会造成不同的含义变化。

吉加·维尔托夫(Dziga Vertov,1896—1954)的真名是丹尼斯·阿尔卡谢维奇·考夫曼(Denis Arkadievich Kaufman),“吉加·维尔托夫”是他的笔名,大意是旋转、旋回和永久运动。维尔托夫1896年2月生于一个俄属波兰家庭,他的父亲是一个图书管理员。维尔托夫有两个弟弟,大的叫米哈伊·考夫曼(Mikhail Kaufman),从小热衷于摄影,后来跟随维尔托夫拍摄纪录片;小的叫鲍里斯·考夫曼(Boris Kaufman),后来也成为摄影师。

1923年7月,维尔托夫发表了他著名的宣言《电影眼睛人:一场革命》,提出了著名的“电影眼睛”理论:

我是电影眼睛,我是机械眼睛。我是一部机器,向你显示只有我才能看见的世界。从现在起,我将把自己从人类的静止状态中解放出来,我将处于永恒的运动中,我接近,然后又离开物体,我在物体下爬行,又攀登物体之上。我和奔马的马头一起疾驰,全速冲入人群,我越过奔跑的士兵,我仰面跌下,又和飞机一起上升,我随着飞翔的物体一起奔驰和飞翔。现在,我,这架摄影机,扑进了它们的合力的流向,在运动的混沌中左右逢源,记录运动,从最复杂的组合所构成的运动开始。……我的这条路,引向一种对世界的新鲜的感受,我以新方法来阐释一个你所不认识的世界。

维尔托夫在这篇宣言中确立了一个重要的观点:摄影机比人的肉眼在性能上更优越、更完善,借助这一机械手段,人的肉眼能够看到更多、更好的东西。他说:“人的眼睛的视力是有限的,所以人们通过显微镜来探究遥远而未知的世界。电影摄影机就是发明来透视深层可见世界和探讨记录视觉形象的。”他认为,电影有可能以自己那种异乎寻常的、别人想不到的独特眼光去观察生活。维尔托夫研究了用电影摄影机观察生活的多种方法,在新闻纪录电影中采用了多种多样的拍摄角度(如仰拍、俯拍)以及快摄、慢摄和移动摄影等方法,以摄影机的机械手段对时空进行无微不至的分析,来帮助人们重新表现这个世界。

维尔托夫把摄影机比作人的眼睛,主张电影工作者通过摄影机来观察生活、记录生活,提倡运用“实景拍摄”甚至偷拍、抢拍的方法,即用一种类似眼睛一样的不为被摄者所觉察的方法客观地记录生活实景。因而,维尔托夫所拍摄的是纪录片,而非故事片。维尔托夫反对故事片,反对使用剧本、演员表演、摄影棚拍摄,等等。他把电影剧本、演员、场面调度、摄影棚等称之为资产阶级的发明物,统统加以排斥。他认为,电影的作用在于如实地记录现实,“‘电影眼睛’就是‘电影的真实’”。1929年,维尔托夫出访巴黎时曾对那里的听众说,“‘电影眼睛’的历史,是一部为了改变世界电影方向而进行不懈斗争的历史,它想在电影界为非表演类的电影争得比表演类的电影更为重要的地位,想用纪实(document)来代替场面调度(Mise-en-scene),想冲破剧院的舞台走向生活的广阔天地”。

“电影眼睛”理论虽然强调对生活的“忠实记录”,但并不是简单地摄录现实,简单地把记录下来的东西直接搬上银幕,而是强调将电影的画面素材加以组织,以新颖的蒙太奇手法加以并列和配合,从而引导观众达到明确的思想结论。维尔托夫重视蒙太奇的作用,他将蒙太奇的功能确定如下:选择电影观察的最重要的瞬间,将这些观察的素材按照联想的原则、有节奏地加以组接,并通过镜头画面与字幕的结合来解释拍摄在胶片上的事件的含义。他将“电影眼睛”称为蒙太奇的“我看”,换言之,“电影眼睛”即“用纪录手段对可见的世界做出解释”。

1929年,维尔托夫的“电影眼睛”的理论又有了进一步的发展,他发明了“电影眼睛”的公式:电影眼睛(kino eye)=我透过摄影机看(电影观察,kino see)+我用摄影机在胶片上记录(电影写作,kino write)+我剪辑(电影组织,kino organize)。这一公式包含两大要点:(1)对生活事实的系统记录(可见的视觉材料);(2)对纪实材料的系统组织(蒙太奇结构)。这种记录式的摄影再加上蒙太奇的剪接,就能创造出一个新的时间和空间。

1929年,维尔托夫摄制完成了一部杰出的作品——《带摄影机的人》(The Man with the Movie Camera)(图2-31)。在这部影片中,他所表现出的天才的电影才华至今仍令人眩晕和惊叹!

这部影片是一部“城市交响曲”,记录下了一个时代、一个城市的现实生活场景;本片还是维尔托夫“电影眼睛”理论的直观表现,是以胶片的形式发表的一份“电影眼睛”宣言,在影片中,维尔托夫将摄影机镜头及其运用和人眼及其运用进行对比,一只眼睛叠印在摄影机镜头上的镜头成为该片著名的招牌性标志;影片也是对“电影眼睛”工作方式的一种展示,它把观众带入了影片的开放结构之中,创造了“自我反射”的拍摄手法(即摄影者出现在影片中);在技术方面,本片创造了分割画面、二次曝光等剪辑手法,体现了制作者高度复杂的剪辑能力和控制能力;它没有剧本,没有布景,没有字幕,也没有演员、道具,是一场寻找“真正的国际化的绝对语言”的实验。

图2-31 《带摄影机的人》

1931年,维尔托夫拍摄了一部有声片《热情:顿巴斯交响曲》(Enthusiasm:Symphony of Don Basin),受到卓别林的赏识。1934年,又拍摄了一部杰出的作品——《关于列宁的三支歌》(Three Songs about Lenin )。为了摄制这部影片,维尔托夫搜集了所有关于这位已经逝世的伟大政治家的影片和唱片,在第二支歌曲里用杰出的蒙太奇手法把它们剪辑在一起。第三支歌曲描写社会主义的建设,充满优美的抒情情调。第一部分以中亚细亚一支民歌为内容,是最成功的一个插曲。它通过非常鲜明的形象和节奏感,描写了殖民地的人民获得解放时的喜悦,而且明显地表达了作者所规定的整部影片的主题,即“从过去到将来、从奴隶生活到自由生活的全部过程”。1937年,维尔托夫拍摄了《摇篮曲》。此后,他的理论受到猛烈的攻击,一直到1954年2月12日故去,维尔托夫再也没拍过自己的电影。

维尔托夫的电影实践与理论,在苏联以及全世界产生了很大的影响,它给予纪录电影以极大推动,成为后来“真实电影”和“直接电影”两大纪录电影运动的源头。

亚历山大·彼得洛维奇·杜甫仁科(Alexander Petrovich Dovzhenko,1894—1956),是一位出生于乌克兰的苏联电影导演,同时又是卓越的编剧、作家和诗人,他是苏联蒙太奇电影学派中最具个人魅力的一位大师。

杜甫仁科把自己创作的电影剧本叫作“电影长诗”,因此他的电影也被人们称作“银幕上的诗”。他的长诗所抒发的永恒主题是:生命、爱情、死亡和取之不尽的美丽富饶的大自然。他的电影代表作品是《兵工厂》(Arsenal,1929)和《土地》(Earth,1930),这两部影片都是世界电影史上的经典作品。

杜甫仁科1929年的杰作《兵工厂》奠定了他诗意的浪漫主义的抒情风格。影片以充满诗意的情调对乌克兰人民不可摧毁的革命精神进行了歌颂:乌克兰士兵季莫什·斯托扬从残酷而毫无意义的俄德战场回到了家乡,回到他曾经工作过的基辅兵工厂。在席卷乌克兰大地的革命浪潮中,兵工厂的工人响应革命号召举行了罢工,继而发动武装起义,起义者与盖达马克匪帮(反动的乌克兰极端民族主义武装)展开实力悬殊的战斗,在坚持了72个小时之后,兵工厂陷落,季莫什·斯托扬等起义工人全部壮烈牺牲。这部电影的视角是极其开阔的:残酷的第一次世界大战战场、在痛苦和绝望中挣扎的乌克兰人民、卷入战争的无辜的俄国士兵以及同样无辜的德国士兵、乌克兰大地上红军游击队与彼得留拉匪帮的殊死搏斗、工人阶级的觉醒、兵工厂起义者英勇壮烈的牺牲……并且,这一切都是用崇高的浪漫主义笔触来描绘的,杜甫仁科讴歌的是那些最勇敢无畏的、最美丽的、永远年轻的人。当威严而自豪的季莫什孤身面对盖达马克匪徒的枪口时,匪徒们惊惶失措,大声嚷着:

“机枪旁边是什么人?”

“一个乌克兰工人!”季莫什回答。

他们向他扫射,并且高声喊叫:

“倒下呀!倒下呀!”

他牺牲了,可是他并没有倒下。乌克兰工人季莫什屹立不动,他是打不死的。不朽的季莫什站立在那里。

在这一瞬间,他的象征意义并不逊色于波将金号战舰上升起的那面红旗。

1930年的《土地》使杜甫仁科蜚声世界影坛,该片于1958年在布鲁塞尔国际电影节上被评为电影问世以后12部最杰出影片之一。这部影片1931年输出国外,对法国和英国的年轻电影创作者产生了极大的影响。它的抒情风格使得纪录电影学派也修正了他们那种严格而有些拘谨的“电影眼睛”的做法。

杜甫仁科生前拍摄的最后一部影片《米丘林》(描写植物学家米丘林一生的彩色片),是传记片中的优秀作品。他导演的影片绝大多数由他自己编剧。他逝世后,他的妻子索伦采娃把他的剧本《海之歌》《烽火年代》等搬上了银幕。他的诗意叙事手法对世界电影创作具有一定影响。

以上几位苏联导演在电影风格和理论观点方面都有所不同,但是他们都坚信蒙太奇具有无与伦比的重要性。而且,他们不像格里菲斯只是模糊地意识到,而是清楚地了解到,蒙太奇之所以成为有效的手法,不仅是由于把一个场景分成几个镜头而使之表现得更为生动和现实,同时还由于连续的镜头中包括了它们之间的许多复杂关系,如思想上的关系、镜头长度上的关系、有形运动上的关系和形式上的关系,给予这些关系以巧妙的处理就可以有力地感动观众。苏联蒙太奇理论,作为一个独立、完整的电影实践理论的体系,被人们所公认,以至于影响了世界电影的面貌,影响了世界电影的理论。

“电影技术的发展……向来主要是剪辑技术的发展。”欧纳斯特·林格伦说的这句话,就无声片而言,是无可非议,言之成理的。鲍特、格里菲斯和爱森斯坦以及许多其他革新者发展了剪辑技巧,使得电影从一种简单的记录现实的工具变成一种具有高度敏感的美学手段。无声影片制作的历史就是通过精益求精的剪辑,努力打开电影的视觉感染力的历史。

练一练

选取几段影视片段(教师提供或学生自备),把它采集到非线性编辑系统中,借助剪辑软件,对影片片段按镜头进行分切。统计一下,这几段影视片段中有多少个场景?多少个镜头?把这些镜头按照蒙太奇方法(创造性剪辑)重新剪接后,会发生哪些表意的变化?

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。