在有关设计的艺术性问题讨论中,“趣味”这一概念与“美”有着同等重要的位置。在19世纪的“美学运动”及20世纪的现代运动中,有关趣味的批评常与设计功能发生联系,尤其是现代运动的设计家对材料本身的偏爱和选择表明与新的设计趣味有关的理论已被当时的人们奉为圭臬(准则)。尽管如此,趣味仍然是一个极易引起争论的话题。随着后现代主义的兴起,趣味在其更为传统的意义上再次引起讨论。传统的美学很少在大学课堂上讲授,这是因为有个潜在的难题,即好的趣味与坏的趣味是由社会环境所决定的,因此趣味有着极强的社会和政治因素。许多人觉得好的趣味来自富有和良好的教育,这当然并非事实。一种观点认为好的趣味由文化所决定,但是在20世纪40年代,这种观点受到责难。起源于英国的波普设计表明,艺术家与设计师正是要抛弃传统的趣味标准以迎合大众美学趣味。第二次世界大战后的一段时期里,高雅艺术与通俗艺术一直保持着相应的界限,但是到20世纪90年代,这种界限已被跨越。当高雅的歌剧咏叹调成了1991年世界杯足球赛的主题曲时,所谓高雅、通俗之分在当代已显得毫无意义。但是,长时间有意被回避的“趣味”在20世纪90年代再次成了热门话题。

设计的目的之一是满足人生而就有的猎奇心理,所谓猎奇心理的主要动因便是兴趣。往往意料之外的作品总能带给我们惊喜,这通常是因为一些回味无穷、充满趣味的优秀平面设计作品具有一个共性——趣味性。

提到饶有趣味的平面设计,不得不提到日本平面设计之父、设计大师福田繁雄(以下简称福田)。福田的海报语言简洁、幽默、巧妙并深刻,常由简练的线和面构成,具有强烈的视觉张力,充分显示了他对图形语言的驾驭能力。福田把异质同构、视错觉等理念,以视觉符号的形式重现在其海报作品上,并将这些原理以客观和风趣的形式呈现,使简洁的图形成为信息传递的媒介,因此其设计作品兼具了艺术性与精神性的内涵。

福田作品突显魅力的法宝,是对错视原理的精到掌握和应用。他善于运用图底关系、矛盾空间等错视原理,使其作品大放光彩。正如福田自己所说的:“我的作品,无论是平面的,还是立体作品的创作核心,都是围绕着以视觉感官的问题为前提来进行思考。”因此,他不断地对视错觉进行探索,将不可能的空间与事物进行巧妙的组合达到视觉上的新知,运用合理的与不合理的内容共同营造出奇异的视觉世界,在看似荒谬的视觉形象中透出一种理性的秩序感和连续性。

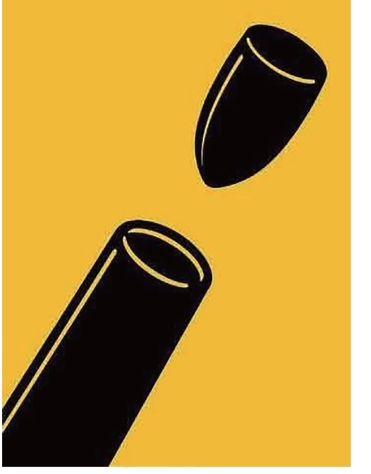

福田为纪念第二次世界大战结束而创作的《胜利1954》(如图4-9所示)海报,画面图形为一个粗大的炮筒和一颗像是刚刚发出的炮弹。福田非常巧妙地将炮弹的方向做了一个非正常的改变,使炮弹与炮筒形成了相反的、不合理的飞行方向,就是这么一个极富趣味性的改变,使“反对战争,祈祷世界和平”的作品主题在极为简洁明了的形式中得到了充分的展现,使作品的主题得到了升华,令人拍案叫绝。

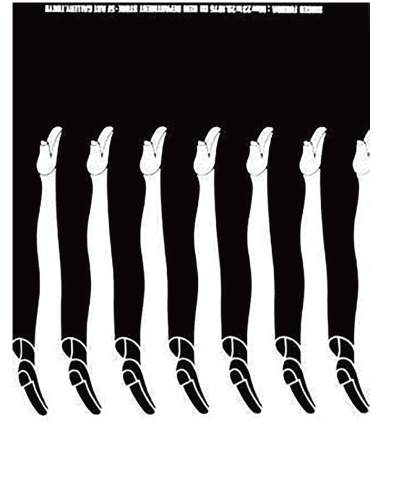

福田的另一个绝招是运用图底关系原理,它有时也被称为正负形、反转现象或视觉双关原理。福田对图底关系原理的运用不同于荷兰著名的版画大师莫里茨·柯内里斯·埃舍尔对该原理的解读。埃舍尔是在诠释数学理念的基础上,对自然形态进行图底反转的契合,给观者营造一个不可能的世界。而福田则是故意不明确交代图和底的关系,让图与底产生反转互融的现象,进而产生双重意象。福田的海报还追求图形的单纯化,即指在具象艺术范围内,力求相对单纯的形式与复杂的内涵间的统一,就形式而言,是以简约的结构包含复杂材料组合的有序整体。福田利用这种图形的单纯化来诠释“图”与“底”的关系,即前面所说的“图”与“底”发生反转并彼此融合成一个整体,进而产生双重的意象,同时赋予整个画面无限扩展的空间感。例如:在1975年为日本京王百货设计的宣传海报(如图4-10所示)中,福田就开始利用“图”“底”间互生互存的关系来探究错视原理。作品巧妙利用黑白、正负形成男女的腿,上下重复并置,黑色底上白色的女性腿与白色底上黑色的男性腿,虚实互补、互生互存,创造出简洁而有趣的效果,其手法为“正倒位图底反转”。作品中的男女腿的元素,也成为福田海报中具有代表性的视觉符号。

图4-9 福田繁雄经典海报《胜利1954》

图4-10 福田日本京王百货的宣传海报

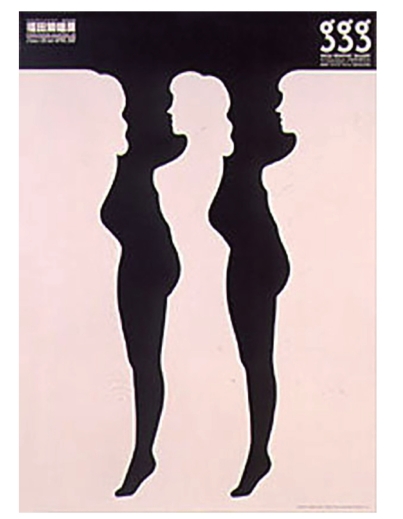

图4-11 福田繁雄海报设计之一

福田以简洁单纯和人性化的图形语言来展现他的视觉世界。因此,他使用最为简明的线、面造型,选择最有效的色彩表现形式,舍弃一切没有必要的视觉元素,使其作品主题释放出简洁明快,又具有视觉引力的特性。他的设计作品紧扣设计主题,富于幽默情趣,引人入胜。对任何创作主题他都拿捏得恰如其分。看似简洁,却耐人寻味,看似变化多端,却突显了一种严谨的连续性,看似荒谬,却透出一种理性的秩序感。无论其在错视原理上的精确把握,还是在异质同构上的出奇制胜,及一贯的幽默诙谐风格,都毫不例外地突显其设计的智慧和趣味。福田的每一幅作品都能使人产生新奇的联想,给人以人性化、哲理性和出人意料的视觉体验。这些都充分显示了这位国际平面设计大师对图形语言驾驭的游刃有余。他把设计的趣味性在设计中发挥得淋漓精致,这种趣味性往往会强化人们的记忆,对设计留下深刻的印象,使得设计无论是作为产品销售,还是作为艺术品观赏,都能引起人们的共鸣(如图4-11所示)。

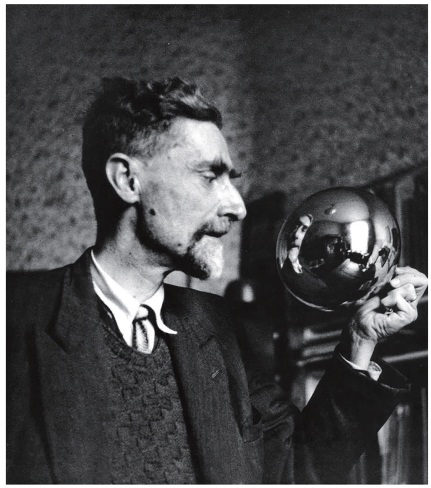

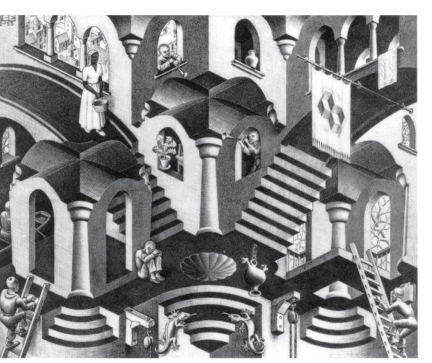

前面提到的荷兰著名版画大师莫里茨·柯内里斯·埃舍尔(如图4-12所示)也是通过视错觉将趣味性融入设计的大师。

许多人都不知道埃舍尔与毕加索是同时代的人。毕加索作品中那些变形的物体,既有其对新画风的探索,也有艺术家对眼前扭曲世界的感悟。埃舍尔的后期作品虽然多为建筑或几何图形等抽象的主题,但其所揭示的规则、合理表象下的矛盾与荒谬,还有那天使与魔鬼互为背景的拼图,谁能说不是埃舍尔对这个世界的思考呢?只是在他的脑袋里,世界是富有趣味的数学和空间的矛盾关系。他的很多设计让人看了都觉得很新奇,爱不释手,这怎能说不是呼应了人们对设计的兴趣呢?(www.zuozong.com)

图4-12 莫里茨·柯内里斯·埃舍尔

图4-13 埃舍尔矛盾图形设计作品《凹与凸》

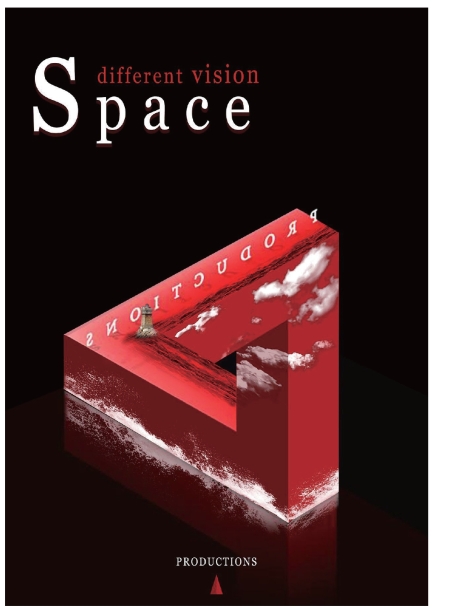

或许正是由于埃舍尔对数学、建筑学和哲学的深入了解,阻碍了他与同道的交流,他在艺术界几乎总是特立独行的,他甚至至今无法被归入20世纪艺术的任何一个流派。但是,他却被众多的科学家视为知己,甚至许多数学家认为他的作品中数学的原则和思想得到了非同寻常的形象化和对象化。他的版画曾被许多科学著作和杂志用作封面,1954年国际数学协会在阿姆斯特丹专门为他举办了个人画展,这在现代艺术史上是罕见的。如图4-13所示为埃舍尔的矛盾形设计作品《凹与凸》。20世纪90年代后期,人们发现,埃舍尔30年前作品中的视觉模拟和今天的虚拟三维视像、数字方法是如此相像,而他的各种图像美学也几乎是今天电脑图像视觉的翻版,充满电子时代和中世纪智性的混合气息。因此,有人说,埃舍尔的艺术是真正超越时代、深入自我理性的现代艺术。也有人把他称为三维空间图画的鼻祖。另外,埃舍尔的作品毫不拒绝观众,他所有的作品都充满幽默、神秘、机智和童话般的视觉魅力。哲学家、数学家、物理学家可以将其解释得很深奥,而每一个普通人也同样可以找到共鸣,即使是孩子。图4-14所示为矛盾图形在设计中的运用。

当然,设计的趣味性在很大程度上取决于我们对传统文化的继承和在新世纪里赋予它的新的内涵。设计巧妙的构思,可以把流传千百年的传说故事与现代产品相结合,用民族故事的趣味性来表达产品品质,以其独特、新奇、生动、有趣的创作手法来引起人们的关注,使观者难以忘怀,又在一定程度上传承了传统文化,这种设计作品的成功可以说在很大程度上是因为设计者把握住了传统文化的趣味特点,生动地运用了趣味性的创意,达到了很好的效果。

图4-14 矛盾空间在当代设计中的运用

如果我们将招贴设计中的趣味性加以转换,这里的趣味性实质上就是艺术性,是一种经过深思熟虑的创意和艺术加工后的表现形式。我们知道,一幅招贴作品的成功与否往往取决于其中艺术含量的高低。作品的艺术性越强,其招贴设计的震撼力和感染力也就越强。在某种程度上说,趣味性正是构筑招贴作品艺术性的关键,招贴艺术以其特有的语言表达方式,生动、有趣地揭示出作品的主题和内涵。

随着世界文化的兼容、优势互补,世界文化正在以地球村的形式扩张着,人们对于流行文化的认同感更强。在这种前提下,人们对于趣味性的理解也越来越能超越时间和空间的界限,设计中的趣味性犹如人与人交往时的微笑,拉近了人与人的距离,缩小了时间和空间的距离。为了使设计获得这种趣味性,在设计中对于设计兴趣的满足便成为设计的出发点之一。有趣味性的设计让设计受众产生兴趣,从而产生审美体验也是设计的目的之一。

就设计对于兴趣的呼应来说,满足人们对设计兴趣的需求是设计的一方面,而更重要的一面是,设计师如果想要设计出被更广泛的人群所接受的设计作品,其自身的兴趣也是推动设计进步的关键因素。同时,就正在学习设计的学生来说,兴趣是最好的老师,无数优秀的设计师毕生对设计抱有的浓厚兴趣才是支撑他们不断有好的新作品问世的关键。所以,设计专业的学生多涉猎与专业相关的书籍,培养自己对设计的兴趣,是十分必要的。

课后作业

1.思考题:从动机和目的的差异性出发,分析当代设计师的社会责任感如何在设计作品中体现。

2.思考题:从你所在的设计领域设计出发,考虑设计的主要动机应指向哪里?

3.分析你所在的设计领域中的经典作品,指出创作动机。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。