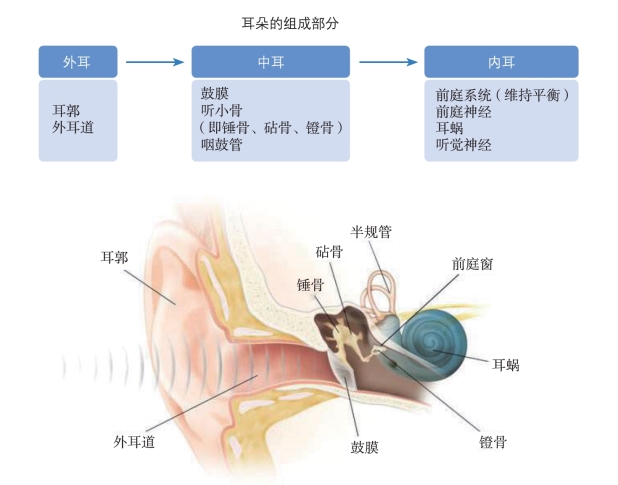

2.4.1.1 耳的构造与功能

耳朵是人的听觉器官。它由外耳、中耳、内耳三部分组成(如图2-67所示)。

外耳包括耳郭和外耳道。它的作用主要是收集声音。动物的耳郭形似喇叭,由肌肉控制它的运动,可帮助对声音的定向。人的耳郭的运动能力退化了,但仍有收集声音的作用。

图2-67 耳的构造和听觉的产生

中耳由鼓膜、三块听小骨、前庭窗和正圆窗组成。三块听小骨指锤骨、砧骨和镫骨。锤骨一端固定在鼓膜上,镫骨一端固定在前庭窗上。当声音从外耳道传至鼓膜时,引起鼓膜的机械振动,鼓膜的运动带动三块听小骨,把声音传至前庭窗,引起内耳淋巴液的振动。由于鼓膜的面积与镫骨覆盖的前庭窗面积的比为20∶1,因此,声音经过中耳的传音装置,其声压大约提高20倍一30倍。声音的这条传导途径称为生理性传导。声音的传导途径还有空气传导和骨传导。空气传导是指鼓膜振动引起中耳室内的空气振动,然后经由正圆窗将振动传入内耳。骨传导是指声波从颅骨传入内耳。骨传导效率差,但也排除了体内各种噪音的干扰。否则,人们在呼吸、咀嚼时发出的声音将影响人耳对外界声音的正常听觉。蜗液所充满的中介内,声音经过镫骨的运动产生压力波,引起耳蜗液的振动,由此带动基底膜的运动,并使毛细胞兴奋,产生动作电位,从而实现能量的转换。

2.4.1.2 听觉的基本现象

(1)音调

音调主要是由声波频率决定的听觉特性。声波频率不同,我们听到的音调高低也不同。音乐的音调一般在50—5000 Hz,言语的音调一般在300—5000Hz。人的听觉的频率范围为16—20000 Hz。其中1000—4000Hz是人耳最敏感的区域,16 Hz是人的音调的下阈,20000 Hz是人的音调的上阈。当频率约为1000 Hz、响度超过40dB时,人耳能觉察到的频率变化范围为0.3%。也就是说,人耳能够分辨10001 Hz与1003 Hz两种音调的差别,这是音调的差别阈限。

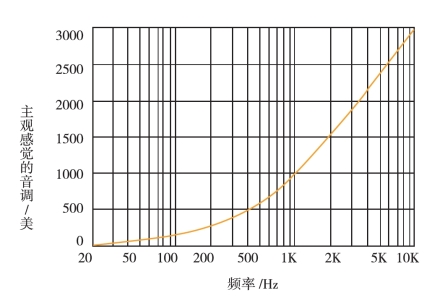

音调是一种心理量。它和声波的物理特性——频率的变化不完全对应。在1000 Hz以上,频率与音调的关系几乎是线性的,音调的上升低于频率的上升;在1000 Hz以下,频率与音调的关系不是线性的,音调的变化快于频率的变化(如图2-68所示)。

音调不仅决定于频率的高低,而且还受到一系列其他因素的影响,如声音的持续时间、声音强度和复合音的音调等。

(2)人耳对声音频率的分析

人耳怎样分析不同频率的声音,产生高低不同的音调?从19世纪以来,科学家们提出了各种不同的学说。

①频率理论

这是1886年由物理学家罗·费尔德提出的一种理论。这种理论认为,内耳的基底膜是和镫骨按相同频率运动的。振动的数量与声音的原有频率相适应。如果我们听到一种频率低的声音,连接前庭窗的镫骨每次振动次数较少,因而使基底膜的振动次数也较少。如果声音刺激的频率提高,镫骨和基底膜都将发生较快的振动。基底膜与镫骨的这种关系,类似于电话机的送话机和收话机的关系。当我们向送话机说话时,它的膜片按话音的频率产生不同频率的振动,使线路内的电流出现变化。在另一端,收话机的薄膜因电流的变化而振动,并产生与送话端频率相同的语音。这种理论也叫电话理论。

图2-68 音调和频率的关系

人们很快发现,频率理论难以解释人耳对声音频率的分析。人耳基底膜不能做每秒1000次以上的快速运动。这是和人耳能够接受超过1000 Hz以上的声音不符合的。

②共鸣理论

这是赫尔姆霍茨提出的一种理论。在他看来,由于基底膜的横纤维长短不同,靠近蜗底较窄,靠近蜗顶较宽,因而就像一部竖琴的琴弦一样,能够对不同频率的声音产生共鸣。声音的频率高,短纤维发生共鸣;声音的频率低,长纤维发生共鸣。人耳基底膜约有24000条横纤维,它们分别反应不同频率的声音。基底膜的振动引起听觉细胞的兴奋,因而产生高低不同的音调。共鸣理论(resonance theory)强调了基底膜的振动部位对产生音调听觉的作用,因而也叫位置理论(place theory)。

共鸣理论主要根据基底膜的横纤维具有不同的长短,因而能对不同频率的声音发生共鸣。但人们以后发现,这种根据并不充分。人耳能够接受的频率范围为20-20000Hz,最高频率与最低频率之比为1000∶1,而基底膜上横纤维的长短之比仅为10∶1。可见,横纤维的长短与频率的高低之间并不对应。(www.zuozong.com)

③行波理论

20世纪仞年代,著名生理学家冯·贝克西(Von Bekesy)发展了赫尔姆霍茨的共鸣说的合理部分,提出了新的位置理论行波理论(travelling wavetheory)。

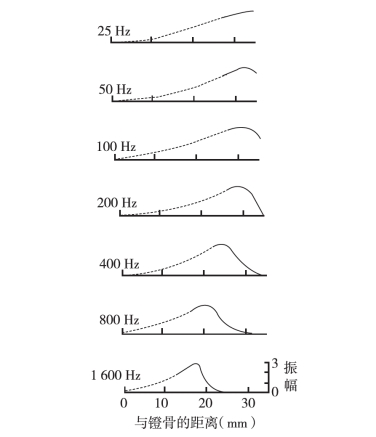

贝克西认为,声波传到人耳,将引起整个基底膜的振动。振动从耳蜗底部开始,逐渐向蜗顶推进,振动的幅度也随着逐渐增高。振动运行到基底膜的某一部位,振幅达到最大值,然后停止前进而消失。随着外来声音频率的不同,基底膜最大振幅。所在的部位也不同。声音频率低,最大振幅接近蜗顶;频率高,最大振幅接近蜗底(即镫骨处)(如图2-69所示)。从而实现了对不同频率的分析。

贝克西进行过一个著名的实验:在耳蜗管的管壁上钻一小孔,从小孔向基底膜上撒些铝粉,然后用玻璃将孔盖上,并观察在不同声音振动时基底膜的运动。结果发现,基底膜的不同部位对不同频率的声音进行反应。当镫骨按高频运动时,基底膜的底端振动较厉害;声音频率降低,基底膜的最大振动部位转向蜗顶。

贝克西认为,基底膜的某一部位振幅越大,柯蒂氏器上的盖膜就越弯向那个区域的毛细胞,因而使有关的神经元的激活比率上升。正是这些激活率最大的成组神经元,发出了声音频率的信息。

行波理论正确描述了500 Hz以上的声音引起的基底膜的运动,但难以解释500 Hz以下的声音对基底膜的影响。当声音频率低于500 Hz时,它在基底膜的各个部位引起了相同的运动,并对毛细胞施加了相等的影响。有人认为,声音频率低于500 Hz,频率理论是对的;声音频率高于500 Hz,位置理论是正确的。

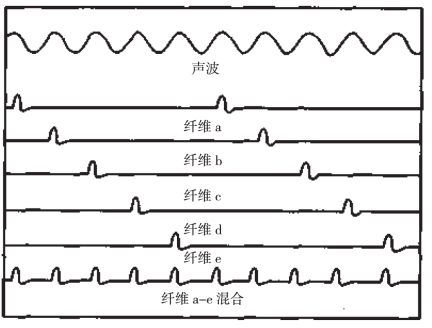

④神经齐射理论

20世纪40年代末,韦弗尔(Wever,1949)提出了神经齐射理论(neural volleying theory)。这个学说认为,当声音频率低于400 Hz时,听神经个别纤维的发放频率是和声音频率对应的。声音频率提高,个别神经纤维无法单独对它做出反应。在这种情况下,神经纤维将按齐射原则发生作用。个别纤维具有较低的发放频率,它们联合“齐射”就可反应频率较高的声音(如图2-70所示)。韦弗尔指出,用齐射原则可以对5000 Hz以下的声音进行频率分析。声音频率超过5000 Hz,位置理论是对频率进行编码的唯一基础。

图2-69 在25—1600 Hz频率范围内基底膜振动的模式

图2-70 神经齐射原理图

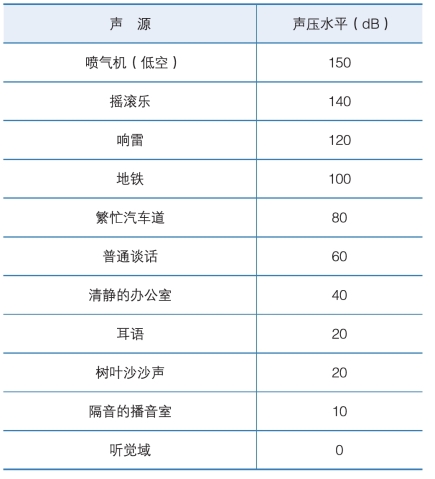

(3)音响

音响是由声音强度或声压水平决定的一种听觉特性。强度大,听起来响度高;强度小,听起来响度低。日常生活中,我们熟知的几种声音强度有(如表2-7所示):

表2-7 声音的声压水平

音响还和声音频率有关。在相同的声压水平上,不同频率的声音响度是不同的。而不同的声压水平却可产生同样的音响。音响与频率的关系,可以从等响曲线上看出来。

图内最下方的一条曲线代表听觉域限,也叫可听度曲线(audibility curve)。对不同频率的声音来说,听觉阈限是不一样的。1000 Hz声音的听阈是0 dB,而30 Hz声音的听阈是65 dB。可见,不同的声压水平产生了同样的响度。反之,一个30 Hz的声音,声压水平为70 dB,这个声音听起来很弱,而一个3000 Hz的声音,处在同样的声压水平(70dB)上,听起来就非常响了。可见,相同的声压水平产生了迥然不同的音响。另外,人耳还具有情感阈限(threshold offeeling),声压超过情感阈限将使人耳产生痛觉。

(4)声音的掩蔽

一个声音由于同时起作用的其他声音的干扰而使听觉阈限上升,称为声音的掩蔽。例如,在一间安静的房屋内,我们可以听到闹钟的嘀嗒声、暖气管内的水流声、电冰箱的马达声,而在人声嘈杂的室内或马达轰响的厂房内,上面这些声音就被掩蔽了。声音掩蔽有几种:①纯音掩蔽,用一个纯音为掩蔽音,观察它对不同频率的其他声音的影响;②噪音对纯音的掩蔽;③纯音和噪音对语音的掩蔽。

声音的掩蔽依赖于声音的频率、掩蔽音的强度、掩蔽音与被掩蔽音的间隔时间等。兹伟克(Zwicher)和沙尔夫(Scharfetal)等,用1200 Hz的声音作掩蔽音,变化它的强度(从20 dB—110 dB),然后观察它对其他声音的掩蔽作用。结果发现,与掩蔽音频率接近的声音,受到的掩蔽作用大;频率相差越远,受到的掩蔽作用就越小。频率太近,产生拍音。低频掩蔽音对高频声音的掩蔽作用,大于高频掩蔽音对低频声音的掩蔽作用。掩蔽音强度提高,掩蔽作用也增加。当掩蔽音强度很小时,掩蔽作用覆盖的频率范围也较小;掩蔽音的强度增加,掩蔽作用覆盖的频范围也增加。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。