Specifications for anticorrosion of hydraulic steel structure

中华人民共和国水利行业标准

替代SL105—95

施行日期:2008年2月26日

中华人民共和国水利部

关于批准发布水利行业标准的公告

2007年第16号

中华人民共和国水利部批准《水工金属结构防腐蚀规范》(SL105—2007)为水利行业标准,现予以公布。

二〇〇七年十一月二十六日

前 言

根据水规计〔2003〕540号文件和《水利水电技术标准编写规定》(SL 1—2002),修订《水工金属结构防腐蚀规范》(SL 105—95)。

本标准共7章21节101条和8个附录,主要技术内容有:

——涂装前钢材表面预处理的技术要求;

——涂料保护和金属热喷涂保护的材料、工艺要求及质量检验规定;

——牺牲阳极阴极保护的设计、施工技术要求和质量检验规定;

——防腐施工质量验收。

本次修订的主要内容有:

——增加了等效防腐的概念,对个人和施工单位资质、检测仪器计量检定提出要求;

——增加了术语和定义;

——修改了清洁度等级的一般要求及磨料种类和粒度范围的要求;

——增加了面漆颜色选择的条款、引水工程用环保涂料的配套体系、涂装作业安全的要求、拉开法定量测试涂膜附着力的内容、埋件防护技术要求,明确了涂膜厚度质量评定采用局部厚度的概念;

——修改了热喷涂金属在大气、淡水和海水环境中的材料选择要求,增加了金属涂层防护年限和厚度关系、拉开法定量测试金属涂层结合强度的内容,明确了金属热喷涂复合保护系统外观、厚度、结合强度的评定要求;

——增加了牺牲阳极阴极保护的内容。

本标准所替代标准的历次版本为:

——SL 105—95

本标准批准部门:中华人民共和国水利部

本标准主持机构:水利部综合事业局

本标准解释单位:水利部水工金属结构质量检验测试中心

本标准主编单位:水利部水工金属结构质量检验测试中心

本标准参编单位:南京水利科学研究院

本标准出版、发行单位:中国水利水电出版社

本标准主要起草人:张小阳 王占华 张志修 朱锡昶

胡广武 葛 燕 毕士君

本标准审查会议技术负责人:何文垣 吴小宁

本标准体例格式审查人:曹 阳

目 次

1 总则……………………………………………………………………1303

2 术语和定义…………………………………………………………1304

3 表面预处理…………………………………………………………1305

3.1 一般规定……………………………………………………………1305

3.2 表面预处理施工……………………………………………………1306

3.3 质量评定………………………………………………………………1307

3.4 喷射清理的安全与防护…………………………………………1308

4 涂料保护…………………………………………………………1308

4.1 一般规定……………………………………………………………1308

4.2 涂料选择…………………………………………………………1308

4.3 涂装施工…………………………………………………………1309

4.4 质量检验……………………………………………………………1310

4.5 埋件的防护…………………………………………………………1311

5 金属热喷涂保护…………………………………………………1312

5.1 一般规定……………………………………………………………1312

5.2 喷涂用金属材料及选择…………………………………………1312

5.3 金属涂层厚度及涂料配套………………………………………1312

5.4 热喷涂施工…………………………………………………………1313

5.5 金属涂层质量检验………………………………………………1314

5.6 金属热喷涂复合保护涂层质量检验……………………………1314

6 牺牲阳极阴极保护………………………………………………1315

6.1 一般规定……………………………………………………………1315

6.2 牺牲阳极阴极保护准则…………………………………………1315

6.3 牺牲阳极阴极保护系统设计………………………………………1316

6.4 牺牲阳极阴极保护系统施工………………………………………1317

6.5 质量检验……………………………………………………………1317

6.6 保护系统运行和维护………………………………………………1318

7 验收……………………………………………………………………1318

附录A 露点计算………………………………………………1318

附录B 面漆颜色的选择…………………………………………1319

附录C 涂料配套参考表…………………………………………1320

附录D 涂膜厚度检测方法……………………………………1323

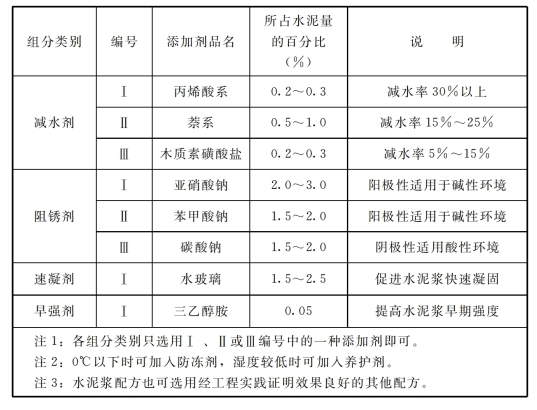

附录E 色漆和清漆 漆膜的划格试验………………………1324

附录F 水泥浆配方………………………………………………1326

附录G 金属涂层厚度和结合性能的检查…………………1326

附录H 牺牲阳极阴极保护系统设计计算…………………1328

标准用词说明……………………………………………………1331

条文说明…………………………………………………………1332

1 总 则

1.0.1 为了保证水利水电工程金属结构,包括闸门、拦污栅、启闭机、压力钢管、清污机及过坝通航金属结构等(以下统称为水工金属结构)的防腐蚀质量,延长其使用寿命,特制定本标准。

1.0.2 水工金属结构设计、制造、安装、验收及运行管理各阶段的防腐蚀技术、工艺和检验等应符合本标准的规定。

1.0.3 水工金属结构防腐蚀方案宜按照等效防腐的原则,综合考虑结构的使用环境、运行工况、维护管理条件等因素,通过技术经济比较论证选定。

1.0.4 为了保证防腐蚀施工质量,质检员和操作工应具备相关专业知识并持证上岗;施工单位应取得水工金属结构防腐蚀施工专业能力证书。

1.0.5 防腐蚀施工质量检测仪器应经计量检定合格并在有效期内。

1.0.6 本标准引用标准主要有以下标准:

《漆膜颜色标准》(GB/T 3181)

《铝—锌—铟系合金牺牲阳极》(GB/T 4948)

《锌—铝—镉合金牺牲阳极》(GB/T 4950)

《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》(GB 6514)

《船用参比电极技术条件》(GB/T 7387)

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB 8923,eqv ISO 8501—1)

《色漆和清漆 漆膜的划格试验》(GB/T 9286,eqv ISO 2049)

《金属和其他无机覆盖层 热喷涂 锌、铝及其合金》(GB/T 9793,eqv ISO 2063)

《金属和其他无机覆盖层 热喷涂 操作安全》(GB 11375)

《热喷涂 火焰和电弧喷涂用线材、棒材和芯材 分类和供货技术条件》(GB/T 12608)

《涂装作业安全规程 有限空间作业安全技术要求》(GB 12942)

《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定(比较样块法)》(GB/T 13288,mod ISO 8503)

《镁合金牺牲阳极》(GB/T 17731)

《牺牲阳极电化学性能试验方法》(GB/T 17848)

《涂覆涂料前钢材表面处理 表面处理方法 磨料喷射清理》(GB/T 18839.2,eqv ISO 8504—2)

《漆膜颜色标准样卡》(GSB 05—1426—2001)

1.0.7 水工金属结构防腐蚀施工除符合本标准的规定外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。

2 术语和定义

2.0.1 表面预处理 surface preparation

喷涂前对基体待喷涂部位的表面进行净化、粗化等以形成所希望的或规定的表面状态而进行的工作,又称前处理。

2.0.2 有限空间(涂装作业)confined spaces

仅有1~2个人孔,进出口受到限制的密闭、狭窄、通风不良的分隔间,或深度大于1.2m的封闭或敞口的只允许单人进出的通风不良空间。

2.0.3 封闭涂料 sealing coat

用以渗入、填充金属喷涂层孔隙并起到封闭作用的涂料。

2.0.4 局部厚度 partial thickness

在基准面上进行规定次数测量所得涂层厚度的平均值。

2.0.5 最小局部厚度 minimum and partial thickness

在单个工件上所测得各局部厚度中的最小值。

2.0.6 牺牲阳极 sacrificial anode与被保护结构偶接形成电化学电池,靠着自身的溶解而提供阴极保护电流的金属或合金。

2.0.7 最大保护电位 maximum protection potential

阴极保护条件下,所允许的绝对值最大的负电位值。

2.0.8 参比电极 reference electrode

在同样的测量条件下自身电位稳定的,用以测量其他电极电位的电极。

2.0.9 自然电位 natural potential

无外部电流影响时金属在介质中的腐蚀电位。

2.0.10 工作电位 working potential

有保护电流流出时,牺牲阳极的电位。

2.0.11 IR降 IR drop

电流在流过介质时电阻所造成的压降。

2.0.12 阴极极化 cathodic polarization

由于在电解质与电极之间的电流流动引起电极电位向负电性方向变化。

3 表面预处理

3.1 一般规定

3.1.1 水工金属结构在涂装之前应进行表面预处理。

3.1.2 设计文件应明确规定表面预处理清洁度和表面粗糙度级别。

3.1.3 表面预处理过程中,工作环境的空气相对湿度应低于85%或基体金属表面温度不低于露点以上3℃。露点可按附录A计算,也可使用精度优于0.5℃的露点计算器计算。

3.1.4 在不利的气候条件下,应采取遮盖、采暖或输入净化干燥的空气等措施,以满足对工作环境的要求。

3.2 表面预处理施工

3.2.1 金属结构在进行喷(抛)射清理除锈之前,应清除焊渣、飞溅、毛刺等附着物,并应用砂轮机对锐利的切割边缘进行处理,然后按下列方法之一清洗结构表面可见的油脂及其他污物:

1 采用溶剂清冼,如使用汽油等溶剂擦洗表面,溶剂和抹布应经常更换。

2 采用碱性清洗剂清冼,如用氢氧化钠、碳酸钠、磷酸三钠和钠的硅酸盐等配比混合溶液进行擦洗或喷射清洗,清洗后应用洁净淡水冲洗2~3遍,并应做干燥处理。

3 采用乳液清洗,用乳化液和湿润剂配制的乳化清洗液进行清洗,清洗后应用洁净淡水冲洗2~3遍,并应做干燥处理。

3.2.2 喷射或抛射清理的技术要求应按以下规定执行:

1 喷(抛)射清理后,基体金属的表面清洁度等级宜不低于GB 8923中规定的Sa2![]() 级。

级。

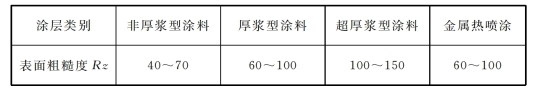

2 喷(抛)射清理后,表面粗糙度Rz值应为40~150μm,具体取值可根据涂层类别按表3.2.2选定。

表3.2.2 涂层类别与表面粗糙度选择范围的参考关系 单位:μm

3.2.3 喷(抛)射清理用磨料分为金属磨料和非金属磨料,其技术要求应符合GB/T18839.2的规定。金属磨料包括铸铁砂、铸钢丸、铸钢砂、钢丝段;非金属磨料分为天然非金属磨料和合成非金属磨料;天然非金属磨料包括橄榄石砂、十字石、石榴石、石英砂,合成非金属磨料包括炼铁炉渣、铜精炼渣、氧化铝熔渣等。磨料的选择应根据基体金属的种类、表面原始锈蚀程度、除锈方法和涂层类别来进行。金属热喷涂基体表面喷射清理应选用棱角状磨料。金属磨料粒度选择范围宜为0.5~1.5mm,非金属磨料粒度选择范围宜为0.5~3.0mm。

3.2.4 喷射清理可分为干式和湿式两种方法,相关规定应符合GB/T 18839.2的要求。干式喷射清理所用的压缩空气应经过冷却装置及油水分离器处理,油水分离器应定期清理;喷嘴到基体金属表面的距离宜保持在100~300mm,喷射方向与基体金属表面法线的夹角应为15°~30°;处理后应清除表面上的粉尘、碎屑和磨料。湿式喷射清理后,应用洁净的淡水把磨料和其他残渣冲洗掉,水中可含适当的缓蚀剂。

3.2.5 涂装前如发现基体金属表面被污染或返锈,应重新处理达到原要求的表面清洁度等级。

3.2.6 涂层缺陷部位可采用手工和动力工具除锈进行局部修理,表面清洁度等级应达到GB 8923中规定的St3级。

3.2.7 在役金属结构进行防腐维护时,宜彻底清除旧涂料涂层和基底锈蚀部位的金属涂层,与基体结合牢固且保存完好的金属涂层可在清理出金属涂层光泽后予以保留。

3.3 质量评定

3.3.1 表面清洁度和表面粗糙度的评定,均应在良好的散射日光下或照度相当的人工照明条件下进行。

3.3.2 表面清洁度等级评定时,应用GB 8923中的照片与被检基体金属的表面进行目视比较,评定方法应按GB 8923的规定执行。

3.3.3 表面粗糙度评定应采用比较样块法或仪器法按以下要求执行:

1 采用比较样块法应按GB/T 13288的规定进行评定。

2 采用仪器法应按以下要求执行:

1)用表面粗糙度仪检测粗糙度时,在40mm的评定长度范围内测5点,取其算术平均值为此评定点的表面粗糙度值;

2)每10m2表面应不少于2个评定点。

3.4 喷射清理的安全与防护

3.4.1 喷射清理用砂罐的使用应符合国家标准《压力容器安全技术监察规程》的规定。

3.4.2 在喷射作业时,喷砂工应穿戴防护用具,呼吸用空气应进行净化处理。

3.4.3 干式喷砂应注意防尘和环境保护,必要时应在配有除尘设备的封闭车间内施工。在易燃易爆的环境下宜采用湿喷砂施工。

4 涂料保护

4.1 一般规定

4.1.1 涂料保护应选用经过工程实践证明性能良好的产品;否则,应经过试验论证确认其性能优异并满足设计要求。

4.1.2 构成涂层系统的所有涂料宜由同一涂料制造厂生产;不同厂家的涂料配套使用时,应进行配套试验并证明其性能满足要求。

4.1.3 涂料生产厂家应提供产品合格证、涂料说明书和检验报告等资料,多组分涂料还应提供组分混合比及使用指导说明。

4.2 涂料选择

4.2.1 防腐蚀涂层系统宜由底漆、中间漆和面漆组成。底漆应具备良好的附着力和防锈性能,中间漆应具有屏蔽性能且与底、面漆结合良好,面漆应具有耐候性或耐水性。

4.2.2 面漆颜色色标应符合GB/T 3181的规定,具体选色要求应参照附录B执行。

4.2.3 涂层系统的选择应根据所处环境按以下要求执行:

1 防腐蚀涂层系统各层涂料之间的配套性可参照附录C表C-1。

2 水上设备及结构应选用耐候性和耐蚀性良好的涂层系统,可参照附录C表C-2选用。

3 处于水位变动区的水工金属结构,应选用具有良好的耐候性和耐干湿交替的防腐蚀涂层系统,可参照附录C表C-3选用。

4 处于水下或潮湿状态下的水工金属结构,应选用具有良好的耐水性和耐蚀性的涂层系统,可参照附录C表C-4选用。

5 有抗冲耐磨要求的压力钢管、泄洪闸门等金属结构,应选用耐水性和耐磨性良好的涂层系统,可参照附录C表C-5选用。

6 引水工程金属结构触水部位的涂料除具备耐水性外,还应符合卫生标准要求,可参照附录C表C-6选用。

4.3 涂装施工

4.3.1 涂装前应对表面预处理的质量进行检验,合格后方能进行涂装。

4.3.2 进行涂装施工时,环境空气相对湿度应低于85%或基体金属表面温度应不低于露点以上3℃。如涂料说明书另有规定时,则应按其要求施工。

4.3.3 表面预处理与涂装之间的间隔时间应尽可能缩短,在潮湿或工业大气等环境条件下,应在2h内涂装完毕;在晴天或湿度不大的条件下,最长应不超过8h。

4.3.4 涂装前,对不涂装或暂不涂装的部位,如楔槽、油孔、轴孔、加工后的配合面和工地焊缝两侧等应进行遮蔽。

4.3.5 涂装方法应根据涂料的物理性能、施工条件和被涂结构的形状进行选择,焊缝和边角部位宜采用刷涂方法进行第一道施工,其余部位应选用高压无气喷涂或空气喷涂。

4.3.6 涂装作业宜在通风良好的室内进行;如在工地现场施工,应在清洁的环境中进行,避免未干的涂层被灰尘等污染。

4.3.7 涂装过程中,应进行湿膜外观检查,不应有漏涂、流挂等缺陷,宜用湿膜测厚仪估测湿膜厚度。

4.3.8 在工地焊缝两侧各100~150mm宽度内宜先涂装不影响焊接性能的车间底漆,厚度应为20μm左右。安装后,应按相同技术要求对预留区域重新进行表面预处理及涂装。

4.3.9 涂层系统各层间的涂覆间隔时间应按涂料制造厂的规定执行,如超过其最长间隔时间,则应将前一涂层打毛后再进行涂装,以保证涂层间的结合力。

4.3.10 涂膜在固化前应避免雨淋、曝晒、践踏等。吊装、运输及安装过程中应尽量避免对涂层造成损伤,如有损伤应及时进行补涂。

4.3.11 涂漆工艺安全及其通风净化应符合GB 6514的有关规定。在箱形梁等有限空间内进行涂装作业时的安全防护应符合GB 12942的规定。

4.4 质量检验

4.4.1 涂膜固化后应进行外观检验。表面应均匀一致,无流挂、皱纹、鼓泡、针孔、裂纹等缺陷。

4.4.2 涂膜固化后应进行干膜厚度测定。85%以上的局部厚度应达到设计厚度,没有达到设计厚度的部位,其最小局部厚度应不低于设计厚度的85%。检测方法见附录D。

4.4.3 涂膜固化后应选用划格法或拉开法进行附着力检验。附着力检验为破坏性试验,宜做抽检或带样试验。

1 采用划格法进行附着力检验时,若涂膜厚度不大于250μm,应按照GB/T 9286的规定用划格法检查,检查方法见附录E。若涂膜厚度大于250μm,应用划叉法检查,在涂膜上划两条夹角为60°(![]() 60°)的切割线,应划透至基底,用透明压敏胶粘带粘牢划口部分,快速撕起胶带,涂层应无剥落。

60°)的切割线,应划透至基底,用透明压敏胶粘带粘牢划口部分,快速撕起胶带,涂层应无剥落。

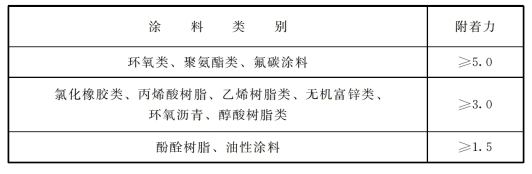

2 采用拉开法进行附着力定量测试时,附着力指标可参考表4.4.3或可由供需双方商定。拉开法可选用拉脱式涂层附着力测试仪,检测方法按仪器说明书的规定进行。

表4.4.3 涂层附着力定量指标 单位:MPa

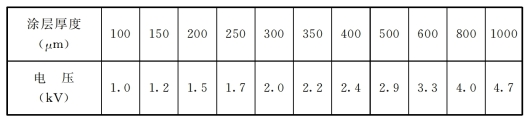

4.4.4 对于厚浆型涂料涂膜,应用针孔仪进行全面检查,发现针孔应及时处理。涂层厚度与针孔仪选用检测电压关系参见表4.4.4。

表4.4.4 涂层厚度与检测电压关系

4.5 埋件的防护

4.5.1 埋件外露部分的涂装可参照附录C表C-3或表C-4选用涂料,并延伸到埋入面20mm左右;其余与混凝土接触的埋入面可根据存放周期、环境条件决定是否选用水泥浆进行临时防护。

4.5.2 埋件涂装水泥浆的部位,其表面预处理清洁度等级宜不低于GB 8923中规定的Sa2级。

4.5.3 水泥浆厚度宜在300~800μm左右,其配方可参考附录F选用。

4.5.4 水泥浆涂装后应及时进行喷水养护。埋入前,水泥浆表面如有锈迹出现或开裂、脱落等现象,将失效的水泥浆予以清除即可。

5 金属热喷涂保护

5.1 一般规定

5.1.1 金属热喷涂保护系统包括金属喷涂层和涂料封闭层。金属热喷涂和涂料的复合保护系统应在涂料封闭后,涂覆中间漆和面漆。

5.1.2 金属热喷涂操作应符合GB 11375的有关规定。

5.2 喷涂用金属材料及选择

5.2.1 热喷涂用金属丝应光洁、无锈、无油、无折痕,其直径宜为2.0mm或3.0mm。

5.2.2 金属丝的成分应符合下列要求:

1 锌丝中锌的含量应不小于99.99%。

2 铝丝中铝的含量应不小于99.5%。

3 锌铝合金宜选用Zn-Al15。

5.2.3 大气环境中的水工金属结构,金属热喷涂材料宜选用铝、铝合金、锌铝合金、锌;淡水环境中金属热喷涂材料宜选用锌、锌铝合金;海水环境中金属热喷涂材料宜选用铝、铝合金、锌铝合金、锌。

5.3 金属涂层厚度及涂料配套

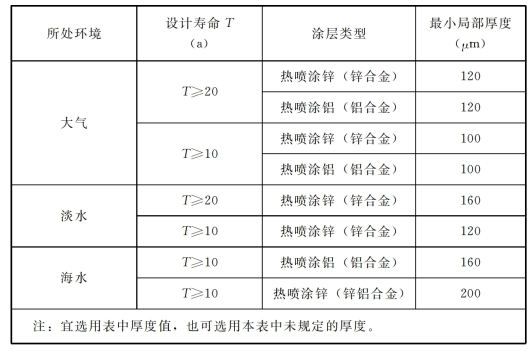

5.3.1 金属热喷涂复合保护系统中金属涂层的厚度可参照表

5.3.1选用。

5.3.2 封闭涂料应与金属喷涂层相容,黏度较低且具有一定耐蚀性。宜选用环氧封闭涂料,pH>7的水环境中可选用磷化底漆。

5.3.3 中间漆、面漆的品种及厚度应根据使用环境参考附录C选用。

表5.3.1 金属涂层厚度分类表

5.4 热喷涂施工

5.4.1 金属热喷涂前应对表面预处理的质量进行检验,合格后方能进行喷涂。

5.4.2 金属热喷涂施工与表面预处理的间隔时间应尽可能缩短,在潮湿或工业大气等环境条件下,应在2h内喷涂完毕;在晴天或湿度不大的条件下,最长不应超过8h。

5.4.3 热喷涂工艺应按以下要求执行:

1 喷涂用的压缩空气应清洁、干燥,压力不应小于0.4MPa。

2 喷嘴与基体表面的距离宜为100~200mm。

3 喷枪应尽可能与基体表面垂直,喷束中心线与基体表面法线之间的夹角最大不应超过45°。

4 相邻喷幅之间应重叠1/3。

5 上下两遍之间的喷枪走向应相互垂直。

5.4.4 金属喷涂层检查合格后,应在任何冷凝发生之前进行涂料封闭;涂料封闭宜采用刷涂或高压无气喷涂的方式施工。

5.4.5 在工地焊缝两侧各100~150mm宽度内宜先涂装不影响焊接性能的车间底漆,厚度20μm左右。安装后,应按相同技术要求对预留区域重新进行表面预处理及涂装。

5.4.6 因碰撞等原因造成金属喷涂层局部损伤时,应按原施工工艺予以修补。条件不具备时,可用环氧富锌漆修补,然后再涂面漆。

5.5 金属涂层质量检验

5.5.1 金属涂层外观应均匀一致,没有金属熔融粗颗粒、起皮、鼓泡、裂纹、掉块及其他影响使用的缺陷。

5.5.2 金属涂层厚度检验要求最小局部厚度不应小于设计规定厚度,检测方法见附录G。

5.5.3 结合强度检验为破坏性试验,宜做抽检或做带样试验,检验方法应按以下要求执行:

1 采用切割试验法时,在方格形切样内无金属涂层从基底上剥离或剥离发生在涂层的层间而不是在涂层与基底界面处,则认为合格。出现金属涂层与基底剥离的现象则判定为不合格。检查方法见附录G。

2 采用拉开法进行结合强度定量测试时,结合强度应不低于3.5MPa或由供需双方商定。拉开法可选用拉脱式涂层附着力测试仪,检测方法应按仪器说明书的规定进行。

5.6 金属热喷涂复合保护涂层质量检验

5.6.1 复合保护涂层的表面应均匀一致,无流挂、皱纹、鼓泡、针孔、裂纹等缺陷。

5.6.2 复合涂层的最小局部厚度不应小于设计规定的金属涂层厚度和涂料涂层厚度之和,检测方法见附录D。

5.6.3 复合涂层结合强度的检验应按5.5.3条规定的切割试验法进行。

6 牺牲阳极阴极保护

6.1 一般规定

6.1.1 牺牲阳极阴极保护应和涂料保护联合使用。

6.1.2 牺牲阳极阴极保护的金属结构应与水中其他金属结构电绝缘。

6.1.3 牺牲阳极阴极保护系统的设计使用年限可根据钢结构的设计使用年限或维修周期确定。

6.2 牺牲阳极阴极保护准则

6.2.1 水工金属结构采用碳素钢或低合金钢时,牺牲阳极阴极保护宜使用在含氧环境中,其金属结构的保护电位应达到-0.85V或更负(相对于铜/饱和硫酸铜参比电极);若在缺氧环境中,金属结构的保护电位应达到-0.95V或更负(相对于铜/饱和硫酸铜参比电极)。最大保护电位应以不损坏金属结构表面的涂层为前提。

6.2.2 水工金属结构包括不同材质的金属材料时,保护电位应根据阳极性最强材料的保护电位确定,但不应超过金属结构中任何一种材料的最大保护电位。

6.2.3 自然电位和保护电位的测量应在金属结构设备表面具有代表性的位置进行,测量保护电位时应测量距阳极最远点和最近点的电位值,并应考虑电解质中IR降的影响。

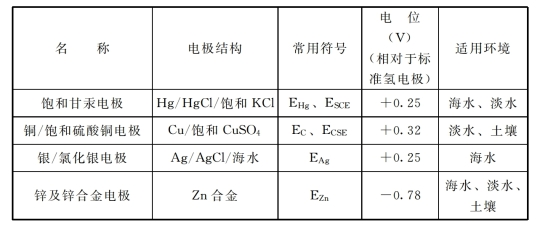

6.2.4 参比电极应根据金属结构设备所处的环境选用,其技术条件应符合GB/T 7387的规定。常用参比电极的主要参数和适用环境应符合表6.2.4的规定。

表6.2.4 常用参比电极的主要性能和适用环境

6.3 牺牲阳极阴极保护系统设计(www.zuozong.com)

6.3.1 牺牲阳极阴极保护设计前,应掌握以下资料,必要时应进行现场勘测:

1 金属结构的设计和施工资料。

2 金属结构表面涂层的种类、状况和寿命。

3 金属结构的电连续性以及与水中其他金属结构的电绝缘情况。

4 介质的化学成分、pH值、电阻率、污染状况以及温度、流速、潮位变化。

6.3.2 牺牲阳极材料和规格应按以下要求执行:

1 锌基、铝基和镁基合金是常用的牺牲阳极材料。锌合金适用于海水、淡海水和海泥环境,铝合金适用于海水和淡海水环境,镁合金适用于淡水和淡海水环境。

2 牺牲阳极的性能应符合GB/T 17731、GB/T 4948、GB/T 4950的要求。

3 牺牲阳极的电化学性能测试应符合GB/T 17731和GB/T 17848的要求。

4 牺牲阳极的规格应根据金属结构形式、保护电流和牺牲阳极的使用年限,参照GB/T 17731、GB/T 4948、GB/T 4950设计。

6.3.3 牺牲阳极阴极保护系统的设计计算见附录H。

6.4 牺牲阳极阴极保护系统施工

6.4.1 保护系统施工前应进行以下工作:

1 测量金属结构的自然电位。

2 确认现场环境条件与设计文件一致。

3 确认保护系统使用的仪器设备和材料与设计文件一致,如有变更,应经设计方书面认可,并加以记录。

6.4.2 牺牲阳极的布置和安装应依据设计文件并满足下列要求:

1 牺牲阳极的工作表面不应粘有油漆和油污。

2 牺牲阳极的布置和安装方式应不影响金属结构的正常运行,并应能满足金属结构各处的保护电位均符合6.2.1的要求。

3 牺牲阳极与金属结构的连接位置应除去涂层并露出金属基底,其面积宜为1dm2左右。

4 牺牲阳极应通过钢芯与金属结构短路连接,宜优先采用焊接方法,也可采用电缆连接或机械连接。

5 牺牲阳极应避免安装在金属结构的高应力和高疲劳荷载区域。

6 采用焊接法安装牺牲阳极时,焊缝应无毛刺、锐边、虚焊。采用水下焊接时,应由取得相关资质证书的水下焊工进行。

7 牺牲阳极安装后应将安装区域表面处理干净,并按原技术要求重新涂装,补涂时严禁污染牺牲阳极表面。

6.5 质量检验

6.5.1 牺牲阳极阴极保护系统施工结束后,施工单位应提交牺牲阳极安装竣工图,应核查阳极的实际安装数量、位置分布和连接是否符合要求。

6.5.2 当牺牲阳极采用水下焊接施工时,可通过水下摄像或水下照相方法对焊接质量进行抽样检查,抽样数量应不少于牺牲阳极总数的5%。

6.5.3 保护系统安装完成交付使用前,应测量金属结构的保护电位,确认金属结构各处的保护电位均符合6.2.1的要求。否则,应对牺牲阳极的数量和布置方式进行调整。

6.6 保护系统运行和维护

6.6.1 牺牲阳极正常使用后,应定期对保护系统的设备和部件进行检查和维护,确保在使用年限内有效运行。

6.6.2 使用单位应至少每半年测量一次并记录金属结构的保护电位,若测量结果不满足要求时,应及时查明原因,采取措施。

7 验 收

7.0.1 防腐施工质量验收应符合本标准质量评定及质量检验的有关规定。

7.0.2 涂装施工验收时,施工单位应提供以下资料:

1 设计文件和设计变更通知。

2 原材料出厂合格证或复验报告。

3 表面预处理及涂装施工记录。

4 检测报告和检测记录。

5 施工过程中对重大技术问题的处理情况报告。

7.0.3 牺牲阳极阴极保护施工验收时,施工单位应提供以下资料:

1 设计文件和设计变更通知。

2 牺牲阳极出厂合格证及性能检测报告。

3 牺牲阳极安装竣工图和检测报告。

4 系统运行维护手册。

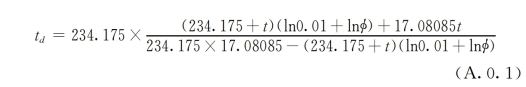

附录A 露点计算

A.0.1 在不同空气温度t和相对湿度φ下的露点值td可按式A.0.1计算(当t≥0℃时有效)。

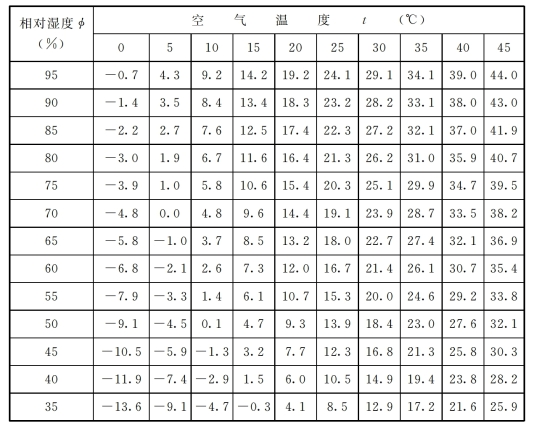

A.0.2 部分空气温度t和相对湿度φ下的露点计算值应按表A.0.2取值。

表A.0.2 露点计算值

附录B 面漆颜色的选择

B.0.1 根据GB/T 3181选择面漆颜色标号时,应结合《漆膜颜色标准样卡》(GSB 05—1426—2001)一起确定。

B.0.2 特殊部位的漆膜颜色应按以下要求执行:

1 警示部位宜采用黄色和黑色相间的斜道。黄道和黑道的宽度相等,宜为100mm,也可根据机械的大小和安全标志位置的不同,采用适当的宽度。在较小的面上,每种颜色应不少于两道,斜道宜与水平面成45°角。警示部位也可采用红白道。

2 对于裸露且未加防护的转动部件,如飞轮、皮带轮、齿轮、行星轮等的轮辐及外露转动轴的端部均应涂红色。

3 润滑系统的油嘴、油杯、油塞、注油孔、注油器、压力润滑器等外表面或安装部位均应涂红色。

4 防险装置:防险装置的按钮、紧急信号指示器、安全标志等表面应涂红色。

B.0.3 各种管路漆膜应分别涂以下颜色:

1 压力管路涂红色。

2 回油管路涂黄色。

3 空气管路涂浅蓝色。

4 蒸汽管路涂棕红色。

5 高压水管涂红色。

6 一般水管涂绿色。

7 氧气管路涂红色。

8 电线管路涂灰色。

附录C 涂料配套参考表

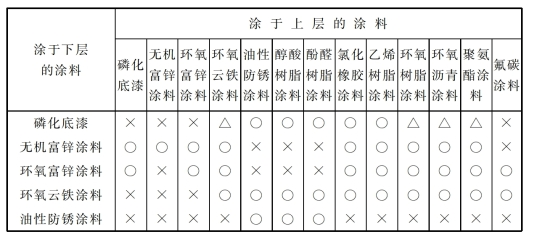

表C-1 涂料配套性参考表

表C-1(续)

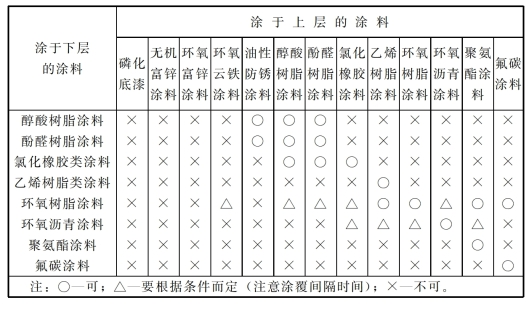

表C-2 水上设备及结构涂料配套参考表

表C-3 水位变动区(干湿交替)水工金属结构涂料配套参考表

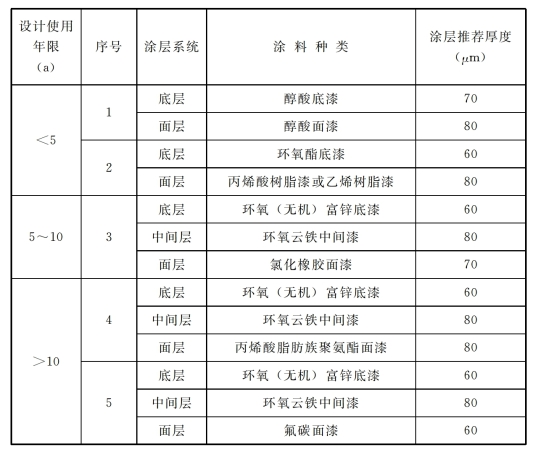

表C-4 水下(潮湿)水工金属结构涂料配套参考表

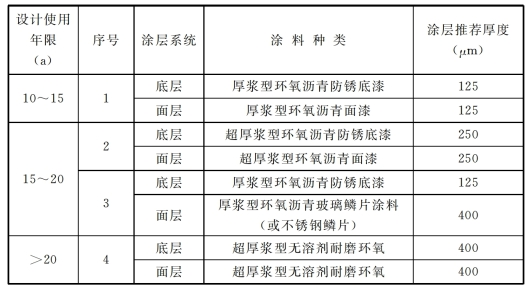

表C-5 压力钢管内壁、泄洪闸门涂料配套参考表

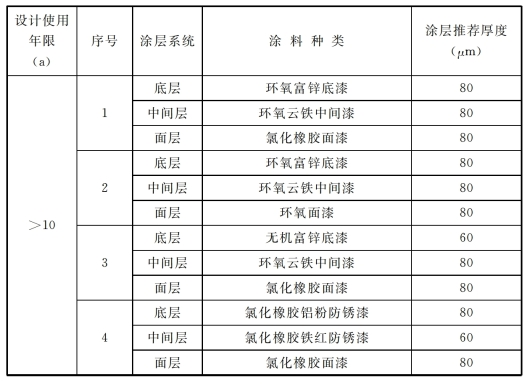

表C-6 引水工程金属结构涂料配套参考表

附录D 涂膜厚度检测方法

D.0.1 检测涂膜厚度使用的测厚仪精度应不低于±10%。

D.0.2 测量前,应在标准块上对仪器进行校准,确认测量精度满足要求。

D.0.3 测量时,应在1dm2的基准面上作3次测量,其中每次测量的位置应相距25~75mm,应取这3次测量值的算术平均值为该基准面的局部厚度。对于涂装前表面粗糙度大于100μm的涂膜进行测量时,其局部厚度应为5次测量值的算术平均值。

D.0.4 平整表面上,每10m2至少应测量3个局部厚度;结构复杂、面积较小的表面,宜每2m2测一个局部厚度。测量局部厚度时应注意基准面分布的均匀性、代表性。当产品规范或设计有附加要求时,应按产品规范或设计执行。

附录E 色漆和清漆 漆膜的划格试验

E.0.1 切割用刀具应符合以下要求:

1 单刃切割工具的刀刃应为20°~30°。

2 6个切割刀的多刃切割刀具,刀刃间隔应为1mm、2mm或3mm。

E.0.2 采用的透明压敏胶带宽应为25mm,黏着力(10±1)N/25mm或商定。

E.0.3 切割图形每个方向的切割数应是6。

E.0.4 每个方向切割的间距应相等,切割的间距应取决于涂层厚度,按以下要求执行:

1 涂层厚度0~60μm,间距1mm。

2 涂层厚度61~120μm,间距2mm。

3 涂层厚度121~250μm,间距3mm。

E.0.5 手工法切割涂层时,应按以下步骤执行:

1 确认涂层实干的前提下,握住切割刀具,使刀垂直于基体表面,对切割刀具均匀施力,并应采用适宜的间距导向装置,用均匀的切割速率在涂层上形成规定的切割数。所有切割都应划透至底材表面。重复上述操作,再作相同数量的平行切割线,与原先的切割线成90°角相交,以形成网格图形。

2 均匀拉出压敏胶带,除去最前面的一段,然后剪下长约75mm的胶带,把该胶带的中心点放在网格上方,方向应与一组切割线平行,然后用手指把胶带在网格区上方的部位压平,胶带长度应至少超过网格20mm。为了确保胶粘带与涂层接触良好,用手指尖用力蹭胶带。胶带与涂层全面接触时试验结果方为有效。

3 在贴上胶带5min内,拿住胶带悬空的一端,胶带的撕拉部分与粘贴部分成60°夹角,在0.5~1.0s内平稳地撕离胶带。

E.0.6 在检查的试件上至少进行3个不同位置的试验。如果3次结果不一致,差值超过一个等级,在3个以上不同位置应重复上述试验。如果试验结果仍不一致,则应报告每个试验结果。

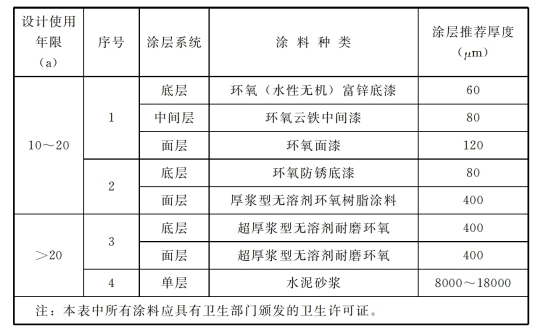

E.0.7 试验结束后应对试验结果评级。在良好的照明条件环境中,应用正常的或校正过的视力,或应经过有关双方商定用目视放大镜仔细检查试验涂层的切割区,应按表E.0.7进行试验结果评级。

表E.0.7 试验结果分级

E.0.8 结果判定应按以下要求执行:

1 对于水工金属结构防腐蚀涂装0级、1级为合格。如设计另有规定,则应按设计规定级别判定是否合格。

2 对于多层涂层体系,应报告界面间出现的任何脱落(是涂层之间还是涂层与底材之间)。

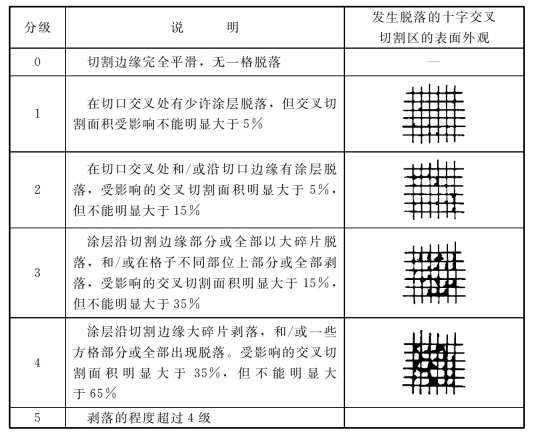

附录F 水泥浆配方

表F 水泥浆中添加剂配比参考表

附录G 金属涂层厚度和结合性能的检查

G.1 金属涂层厚度检查

G.1.1 测厚仪的精度要求及调节应符合D.0.1条和D.0.2的规定。

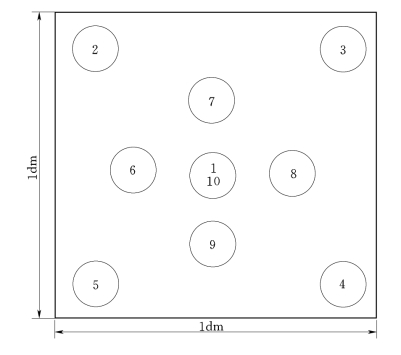

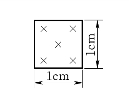

G.1.2 当有效表面的面积在1m2以上时,应在一个面积为1dm2的基准面上用测厚仪测量10次,取其算术平均值为该基准面的局部厚度,测点分布见图G.1.2-1;当有效面积在1m2以下时,应在一个面积为1cm2的基准面上测量5次,取其算术平均值为该基准面的局部厚度,测点分布见图G.1.2-2。

图G.1.2-1 在1dm2基准面内测量点的分布

图G.1.2-2 在1cm2基准面内测量点的分布

为了确定涂层的最小局部厚度,应在涂层厚度可能最薄的部位进行测量。测量的位置和次数,可由有关各方协商认可,并在协议中规定。当协议双方没有任何规定时,应按照分布均匀、具有代表性的原则来布置基准表面,宜在平整的表面上,每10m2不少于3个基准表面,结构复杂的表面可适当增加基准面。

实测涂层的最小局部厚度不应小于设计规定的厚度。

G.2 金属涂层结合性能检查

G.2.1 检查原理是将涂层切断至基体,使之形成具有规定尺寸的方形格子,涂层不应产生剥离。

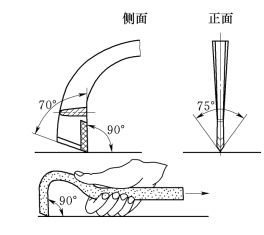

G.2.2 检查应采用具有硬质刃口的切割工具,其形状见图G.2.2。

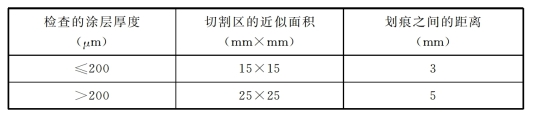

G.2.3 在使用图G.2.2规定的刀具时,应切出表G.2.3中规定尺寸的格子。切痕深度,应将涂层切断至基体金属。如有可能,切割成格子后,采用供需双方协商认可的一种合适胶带,借助于一个辊子施以5N的载荷将胶带压紧在这部分涂层上,然后沿垂直涂层表面方向快速将胶带拉开。如不能使用此法,则测量涂层结合强度的方法就应取得供需双方同意。

图G.2.2 切割工具

表G.2.3 格子尺寸

G.2.4 如无涂层从基体金属上剥离,则可认为合格。如在每个方格子的一部分仍然黏附在基体上,而其余部分粘在胶带上,损坏发生在涂层的层间而不是发生在涂层与基体界面处,也可认为合格。

附录H 牺牲阳极阴极保护系统设计计算

H.1 保护电流计算

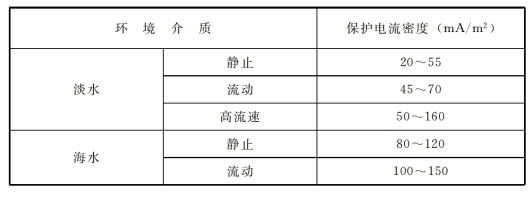

H.1.1 无涂层钢常用保护电流密度值应符合表H.1.1的规定。

表H.1.1 无涂层钢保护电流密度参考值

H.1.2 有涂层钢保护电流密度可按式(H.1.2)计算:

![]()

式中 ic——有涂层钢的保护电流密度,A/m2;

ib——无涂层钢的保护电流密度,A/m2;

fc——涂层破损系数,0<fc≤1。

常规涂料初期涂层破损系数应为:水中1%~2%,泥中25%~50%。涂层破损速率为每年增加1%~3%。

H.1.3 保护电流可按式(H.1.3-1)和式(H.1.3-2)计算:

式中 I——结构总的保护电流,A;

In——分部位的保护电流,A;

K——安全系数,宜取1.1~1.2;

in——分部位的保护电流密度,A/m2;

Sn——分部位的保护面积,m2。

保护面积应包括金属结构在水中和泥中的面积,并应考虑影响金属结构阴极保护效果的其他金属结构的面积。

H.2 牺牲阳极阴极保护系统计算

H.2.1 牺牲阳极的输出电流可按式(H.2.1-1)计算:

![]()

式中 Ia——单只牺牲阳极的输出电流,A;

ΔV——牺牲阳极的驱动电压,V;

R——回路总电阻,Ω,一般情况下其值近似等于牺牲阳极的接水电阻Ra。

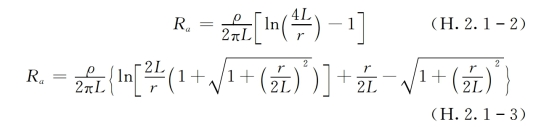

接水电阻Ra应根据阳极形状分别按以下方法计算:

1 长条阳极,若L≥4r,可按式(H.2.1-2)计算;若L<4r,可按式(H.2.1-3)计算:

2 板状阳极,可按式(H.2.1-4)计算:

![]()

3 镯形状阳极,可按式(H.2.1-5)计算:

式中 Ra——阳极接水电阻,Ω;

ρ——介质电阻率,Ω·cm;

L——阳极长度,cm;

r——阳极等效半径,cm,对非圆柱状阳极,![]() 为阳极截面周长,cm);

为阳极截面周长,cm);

S——阳极长度和宽度的算术平均值,cm,且长不小于2×宽;

A——阳极的表面积,cm2。

H.2.2 牺牲阳极的数量可按式(H.2.2)计算:

![]()

式中 N——牺牲阳极的数量;

I——结构总的保护电流,A;

Ia——单只牺牲阳极的输出电流,A。

H.2.3 牺牲阳极的净质量可按式(H.2.3)计算:

式中 Wi——单只牺牲阳极净质量,kg;

Im——金属结构的平均保护电流,A;

t——牺牲阳极的寿命,a;

q——牺牲阳极的实际(电)容量,A·h/kg;

K——安全系数,宜取1.1~1.2。

H.2.4 牺牲阳极寿命可按式(H.2.4)校核:

![]()

式中 t——牺牲阳极的寿命,a;

Wi——单只牺牲阳极的净质量,kg;

Eg——牺牲阳极的消耗率,kg/(A·a);

I'a——牺牲阳极在使用年限内的平均输出电流,A,I'a=(0.5~0.6)Ia;

f——牺牲阳极的利用系数,长条状牺牲阳极取0.90,其他形状阳极取0.85。

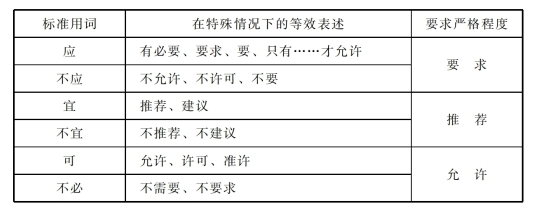

标准用词说明

中华人民共和国水利行业标准

水工金属结构防腐蚀规范

SL 105—2007

条文说明

目 次

1 总则……………………………………………………………………1334

3 表面预处理…………………………………………………………1334

4 涂料保护…………………………………………………………1338

5 金属热喷涂保护…………………………………………………1340

6 牺牲阳极阴极保护………………………………………………1340

1 总 则

1.0.3 在水工金属结构防腐蚀设计时,合理地选择防腐蚀方案是很重要的,它关系到结构的使用寿命、维修周期及工程造价。但最优的防腐蚀措施,往往需要较高的成本,这就需要通过技术经济论证来选定合理的方案。

等效防腐是本标准修订时引入的新概念,其含义是水工金属结构各个部位应具有相同的防护年限。根据等效防腐的原则,设计人员除考虑水工金属结构的强度和功能外,还应照顾到防腐蚀工艺性需要。第一,结构设计时,应尽可能避免采用容易积水的结构形式,否则应在适当的地方开排水孔。对难于进行内部防腐施工的箱形梁等结构应尽可能采用封闭腔体形式。第二,既不能满足防腐蚀工艺要求又不能采用封闭腔体的部位,应加大钢材的腐蚀裕量。第三,结构设计时,应尽量避免异种金属接触形成电偶腐蚀现象,绝对不能出现大阴极小阳极的情况。第四,选用不锈钢或不锈钢复合板时,应考虑焊接对热影响区的金相组织和电化学性能影响,否则容易出现点蚀、晶间腐蚀等现象。第五,高强螺栓连接面在表面预处理质量合格后,宜覆盖40μm的热喷锌或无机富锌层。普通螺栓连接面在表面预处理质量合格后可涂环氧富锌、无机富锌或环氧云铁中间漆一道,厚度40μm。第六,止水压板应与闸门迎水面的防腐要求相同,紧固件应采取必要的防腐蚀措施,如采用达克罗或镀锌处理等。第七,长年不接触水的表孔闸门背水面等腐蚀较轻的部位,可以在设计时适当降低涂层厚度要求。

3 表面预处理

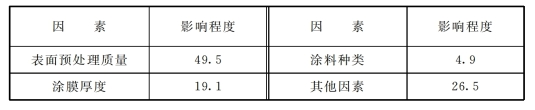

3.1.1 防腐蚀涂层的有效寿命与各种因素有关,如涂装前钢材表面的预处理质量、涂膜厚度、涂料种类及涂装的工艺条件等。表1列出了上述因素对涂膜寿命影响的统计分析结果。

表1 各种因素对涂膜寿命的影响 单位:%

对于金属热喷涂,影响涂层与基底结合力的诸因素中,基体表面预处理质量的重要性更为显著。可见,决定水工金属结构防腐蚀涂层寿命的最主要因素是表面预处理质量。

3.1.2 表面清洁度是指钢材表面的氧化皮、铁锈和其他附着物的除净程度。清洁度等级越高,同样厚度的涂层保护年限越长。

表面粗糙度指表面凹凸不平的轮廓,粗糙度的大小影响着涂层与基体之间的结合力。粗糙度太小时结合力达不到要求,太大则涂膜的有效厚度不足。对于不同种类及厚度的防护体系,其适宜的表面粗糙度范围是不同的。

由于钢材表面的原始锈蚀程度、腐蚀环境、防腐方法、涂料品种及防护年限不同,表面预处理的要求也应有所区别。因此,本标准规定设计应明确表面清洁度和表面粗糙度级别。

3.1.3 表面预处理后新裸露出来的基体金属表面处于活化状态,当相对湿度大于85%时,或基体金属表面温度接近露点时,温度稍有降低,就会结露,预处理后的基体金属容易返锈,将大大影响涂层的结合力。

3.2.1 脱脂净化的目的是除去基体金属表面的油、脂、机加工润滑剂等有机物。这些有机物附着在基体金属表面上会严重影响涂层的附着力,并污染喷(抛)射清理时所用的磨料,当磨料回收利用时,又会污染工件。

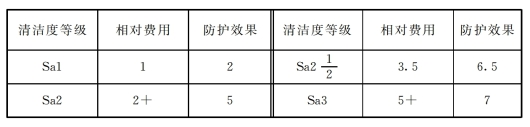

3.2.2 表面预处理的清洁度等级越高,其防护效果就越好,但随着清洁度等级的提高,预处理费用会急剧增加。表2列出了表面清洁度等级、相对费用和防护效果之间的比较关系。在确定选择清洁度等级时,应从经济技术效果方面来进行综合考虑。

表2 清洁度等级、相对费用和防护效果比较关系

从表2中可以看出,由Sa2级到Sa3级,预处理费用增加了150%,而其防护效果仅增加了40%,显然清洁度成本的增加与防护效果的提高不成比例。Sa2级不能满足热喷涂及一些高性能涂料的要求,Sa3级在放置过程中很容易发生降级,对涂装间隔时间要求也比较苛刻,除了在某些极恶劣腐蚀环境中使用的钢结构或部分要求较高的金属热喷涂(如喷铝及铝合金)外,较少采用Sa3级。而Sa2![]() 级能满足绝大部分金属热喷涂和高性能涂料的涂装要求,且成本相对不高,所以本标准定为Sa2

级能满足绝大部分金属热喷涂和高性能涂料的涂装要求,且成本相对不高,所以本标准定为Sa2![]() 级。

级。

此次修订了表面粗糙度参数的符号,因国标GB/T 3505《产品和技术规范表面结构轮廓法表面结构的术语定义及参数》中已将Ry改称为Rz。

3.2.3 本次修订将河砂从可选用磨料中删去,因为河砂在工程实践中出现的质量问题较多:一是河砂中不可避免地夹杂一些泥土,在喷射处理后容易残留在钢铁粗糙表面,造成涂层和基体结合强度下降,且容易发生锈蚀;二是河砂硬度不够,形成的粗糙度多数情况下不能满足要求。

在金属热喷涂中,喷涂颗粒与基体金属表面的机械咬合是涂层与基底结合的主要形式。因此,要求表面轮廓呈粗糙的尖角形,应使用棱角状磨料。

根据工程实际应用情况,本次修订适当增大了非金属属磨料的粒度选择范围,粒度较大的磨料宜和回收利用的小粒度磨料混合使用。

3.2.4 湿喷砂主要作为干喷砂方法的一个补充,常用于环保要求较高和易燃易爆的场合。采用湿喷砂时宜在水中加入一定量的缓蚀剂,缓蚀剂类型分为阳极型、阴极型和混合型,目前使用较多的一种缓蚀剂是亚硝酸钠。当水砂混合物以一定的压力与速度喷射到钢铁表面时,不仅可以得到适合涂料或金属喷涂所要求的表面特性,而且在一定时间内能够使钢铁表面不出现锈蚀。

3.2.6 手工除锈不能除去附着牢固的氧化皮,动力除锈也无法将蚀孔深处的锈和污物除净,且动力除锈有抛光作用,抛光后的表面会影响涂膜的附着力。因此,这两种方法都不适用于对防腐蚀要求较高的水工金属结构表面预处理,只能作为辅助手段用于涂膜的局部修理和无法进行喷射清理的个别场合。

3.3.2 GB 8923为评定钢材除锈质量提供了明确的依据。应用时,必须充分注意因钢材种类、原始表面状态、所用磨料及除锈方法不同而导致和标准中的照片可能存在差异,即使属于同一等级的表面,外观上也可能存在差异。铸件的除锈清洁度不适合用GB 8923中的照片进行对比。

3.3.3 经喷(抛)射清理后的钢材表面轮廓外形呈极不规则性,没有一种方法能够对其外形测量给出一个精确值。根据其特殊性,国际标准化组织专门制定了评定喷(抛)射处理后钢材表面特性的标准——《涂装前钢材表面的处理——喷、抛射清理钢材表面的粗糙度》(ISO 8503)。我国也于1992年制订了相应的国标《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定(比较样块法)》(GB/T 13288),规定了涂装前钢材表面经磨料喷(抛)射清理后产生的表面粗糙度的视觉评定方法(比较样块法)和评定等级。由于此方法直观、易行且具有针对性,适合于水工行业推广,故本标准引用比较样块法来评定表面粗糙度。

仪器法作为一种定量测量方法,在水工行业中长期普遍应用,优点是容易统一检验尺度。但其测量结果是一种近似Rz值。

3.4.1 喷射清理用的砂罐属压力容器,其设计、制造(组焊)、安装、使用、检验、修理和改造均应符合国家技术监督局颁布的《压力容器安全技术监察规程》的规定。

4 涂料保护

4.1.2 由同一涂料生产厂家生产的底漆、中间漆、面漆之间一般都有良好的配套性。如果一个涂层系统采用不同厂家的产品,配套性难以保证,一旦出现质量问题,不易分析原因,也难以区分责任者。非同一厂家的产品可通过试验确认其配套性的优劣。

4.2.3 附录C中所有涂料配套均推荐环氧云铁作为中间漆,因其颜料云母氧化铁呈鳞片状,在漆膜中层层叠积排列,大大延滞了引起金属腐蚀的水、氧气和其他有害离子的渗入,具有较好的耐水、酸、碱的能力;又因云母氧化铁光敏性弱,化学稳定性好,因而具有较好的耐候性;其漆膜略微粗糙,有利于面漆的结合,具备了作为中间漆的各种优点。

附录C表C-3中1、3、4配套的面漆均采用了氯化橡胶,其优点是耐候、耐干湿交替,具有良好的防锈性能,长期曝晒下漆膜稳定,低温下仍能施工;其缺点是润湿性略差,易出现针孔。配套2中采用的环氧面漆耐水、耐酸、耐碱,与中间漆有良好的附着力,缺点是表面易粉化。配套3中无机富锌底漆对表面预处理要求较高,应采用棱角状磨料进行处理。配套1、2中的环氧富锌底漆具有优异的附着力与防锈性能。根据对海军导弹驱逐舰船壳干舷的跟踪检查,除不足1%的面积受到机械损伤出现锈蚀外,其余部位无锈蚀现象发生。有些部位的面漆和中间漆被撞脱落,富锌漆漆膜上虽有明显的擦伤痕迹,但漆膜仍大部分完好,历次维修中,环氧富锌底漆从未重新涂装过,使用19年仍完好。

4.3.3 钢铁的临界相对湿度约为60%,在这个湿度条件下,开始缓慢形成铁锈。当相对湿度超过70%时定义为潮湿大气,腐蚀速度会急剧增大,应尽快涂装,不应超过2h。

4.3.5 涂装方法一般有刷涂、辊涂、压缩空气喷涂和无气高压喷涂。工程中禁止使用辊涂方法施工,因其容易产生针孔和夹杂。

4.3.8 工地焊缝防腐处理质量直接影响涂层的整体防腐寿命。实践证明,压力钢管和大型闸门的工地安装焊缝等防腐施工难度较大,防腐质量往往较差,在运行过程中容易发生腐蚀破坏,造成设备提前报废。工地安装焊缝补涂施工难度大,成本高,应单独考虑其费用。

4.4.2 目前,各行业涂膜厚度的检验判定一般采用两个80%或两个90%的原则,如美国钢结构协会涂装标准(SSPC)则规定每100ft2(9.3m2)测5点,其平均值须达到设计要求,最低值不低于设计值的80%。本标准规定按两个85%的原则执行。

4.4.3 关于附着力划格法的检查,按照GB/T 9286中的规定,在涂层厚度小于或等于250μm时采用划格法。对于厚度大于250μm的情况,本标准规定采用划60°交叉线方法。

当出现涂层间剥离时,说明涂层间结合性能不好。其原因可能是施工引起的,也可能是涂料配套不当引起的,应查明原因,并在检测报告中写明。

拉开法可以定量测定涂层结合力,对于检验涂层施工质量具有定量指导意义。对涂层系统来说,只能检验出涂层系统中各层间结合强度的最小值。本条中各种涂料附着力指标源于大量的试验数据并参考了中国长江三峡工程开发总公司发布的《三峡三期工程涂料质量检测标准》[TGPS·J05(序)—2004]中的规定。

4.4.4 对于非厚浆型涂料,要达到规定膜厚一般需经过多道涂装,即使每道涂层有个别针孔产生,几道涂层的叠加,针孔贯穿整个涂膜的几率很小。对于厚浆型涂料,一次成膜较厚,干燥相对困难,产生针孔的可能性较大,由于一道或两道即可达到规定膜厚,产生贯穿性针孔的几率较大,所以应作针孔检查。

4.5.1 与混凝土接触的埋入面,如果从制作到安装的时间间隔较长,环境相对湿度较大时(RH>60%),预计钢板可以产生大量的锈蚀,应使用水泥浆进行临时防护。如果环境长期相对干燥,钢板只产生轻微锈蚀,其并不影响混凝土握裹力,可以不采用水泥浆进行临时防护。

5 金属热喷涂保护

5.2.3 虽然铝的标准电极电位比锌低,但由于铝的钝化倾向很大,钝化后铝的电极电位较高,在电导率较低的淡水中对钢铁基体没有阴极保护作用,所以淡水中不推荐使用铝及铝合金;而海水的电导率较大,氯离子含量较高,可以破坏铝表面的钝化膜,使铝能较好的发挥阴极保护作用,所以在海水中可以使用铝及铝合金。锌在海水中腐蚀速度较快,对工业大气中的酸性物质比较敏感,限制了其在海水和工业大气中的使用。国家科研项目“材料(制品)淡水环境腐蚀试验站网及数据库”的试验结果证明,在淡水环境中喷锌(锌铝合金)比喷铝(铝合金)具有更稳定的保护效果。

5.3.2 推荐环氧封闭漆和磷化底漆两种封闭涂料。磷化底漆由于其成分中含有锌铬黄,在酸性介质环境中易发生水解失效,在pH<7时不宜使用。封闭涂料施工后不要求形成可以测出厚度的覆盖层。

6 牺牲阳极阴极保护

6.1.1 阴极保护技术包括外加电流和牺牲阳极两种方法,其原理是通过外加电流或者牺牲阳极的溶解使被保护的金属电位降到腐蚀电位以下,从而避免被保护金属发生腐蚀。

外加电流阴极保护受水工金属结构运行和水位的影响较大,且运行维护管理较为复杂,其应用受到很大限制;牺牲阳极阴极保护在海水、淡海水和电阻率较小(600Ω·cm以下)的淡水环境中都可应用,施工和维护也较为容易,本标准推荐采用牺牲阳极阴极保护方法。

牺牲阳极和涂料保护配合应用时可降低所需的保护电流,延长牺牲阳极的使用寿命。牺牲阳极安装时要注意保护涂层质量的完好,另外要避免保护电位过负,防止局部出现过保护而破坏涂层。

6.1.2 采用牺牲阳极阴极保护时形成完整的电流回路是很重要的,如果不能保证和其他水中金属结构电绝缘,则保护电位达不到设计要求,保护效率就较低。无法电绝缘时应考虑其他金属结构设备对牺牲阳极阴极保护系统的影响。应尽量避免保护系统对邻近结构物的干扰。

6.2.3 正确解释保护电位测量值,必须考虑通过金属结构设备和电解质界面的电压降。

美国腐蚀工程师协会标准《Control of external corrosion on underground or submerged metallic piping systems》(NACE RP0169)指出,“考虑”意味着使用以下正确做法:测量或计算IR降;检查阴极保护系统以往的效果;评价金属结构设备及其环境的物理和电性能;确定是否存在腐蚀的直接证据。

美国陆军工程师兵团工程手册《Engineering and design cathodic protection systems for civil work structures》(EM 1110-2-2704)规定,测量保护电位时参比电极应放在距离金属结构表面200mm以内的电解质中。

6.3.3 附录H中保护电流密度的选择主要参考了美国军用手册《Electrical engineering cathodic protection》(MIL-HDBK-1004/10)、美国三军统一装备标准《Design:Electrical engineering cathodic protection》(UFC 3-570-02N)和《腐蚀控制设计手册》(李金桂,化学工业出版社,2006年2月第1版)。涂层破损系数的选择参考了英国国家标准《Cathodic protection for harbour installations》(BS EN 13174)。

6.4.2 第7款要求严禁污染牺牲阳极表面,如果沾有油漆和油污时,则阳极溶解速度降低,无法提供足够的保护电流,保护电位也就无法满足要求。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。