1.屏蔽原理

所谓屏蔽,一般是指电磁屏蔽,主要用来防止交变电场的影响。电磁屏蔽一般指高频交变电磁屏蔽。在交变场中,交变电场和交变磁场总是同时存在的。在频率较低的条件下,交变电磁场在近场表现较为突出,但电场和磁场的大小在近场随着干扰源的性质不同而存在很大的差别。一般而言,对于高电压、小电流干扰源,应以电场干扰为主,磁场干扰可以忽略不计,此时就可只考虑电场屏蔽;反之,针对低电压、大电流干扰源,则电场干扰可忽略不计,以磁场干扰为主,只考虑磁场屏蔽即可。

在频率很高的情况下,电磁辐射能力增强,产生的辐射电磁场趋向于远场干扰。远场干扰中的电场干扰和磁场干扰都不能忽略,既要进行电场屏蔽,也要进行磁场屏蔽,即电磁屏蔽。远场电磁屏蔽可采用高电导率材料制成的屏蔽体,并良好接地。这种屏蔽措施对近场高频电磁屏蔽效果也不错。

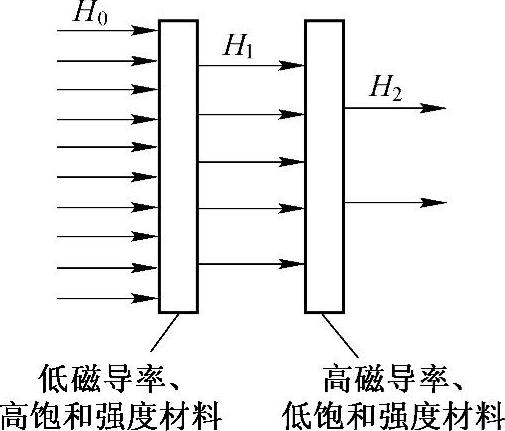

如果需要屏蔽的磁场强度很强,此时单独使用高磁导率材料就会在强磁场中饱和,丧失屏蔽效能;而使用低磁导率材料,由于吸收损耗不足,则不能满足要求。针对这种情况,可考虑多层屏蔽,双层屏蔽如图11-9所示。

第一层屏蔽体磁导率低,不易饱和;第二层屏蔽体磁导率高,容易饱和。第一层屏蔽先将磁场衰减到一定的强度,不会使第二层饱和,第二层高磁导屏蔽体再做一次屏蔽,充分发挥其屏蔽效能。

2.常用屏蔽材料

图11-9 双层屏蔽

一般金属材料,如铜、铝、铁、金、银及其他合金等皆可作为屏蔽材料。根据各种金属材料的磁导率、电导率的不同可用在不同的屏蔽场合。

金属材料的电导率、磁导率并不是固定不变的,会随外加电磁场、频率、温度等的变化而发生变化。不同厚度的材料的频率特性也不一样。比如高磁导率材料具有如下性质:

1)磁导率随着频率的升高而降低。

2)高磁导率材料在机械冲击的条件下会极大地损失磁性,导致屏蔽效能下降。因此,屏蔽体在经过机械加工后,如敲击、焊接、折弯、钻孔等,必须经过热处理以恢复其磁性,这个过程叫做煨磁过程。

3)磁导率还与外加磁场强度有关。当外加磁场强度较低时,磁导率随外加磁场的增强而升高;当外加磁场强度超过一定值时,磁导率急剧下降,材料发生了饱和现象。一旦饱和,就失去了磁屏蔽作用。材料的磁导率越高,就越容易饱和。因此,在强磁场中,高磁导率材料可能并没有良好的屏蔽性能。在选取屏蔽材料时,关键之处是选择同时具有适当饱和特性和足够磁导率的材料,或者在一种材料屏蔽体难以满足屏蔽效能时,就要采取双层屏蔽或多层屏蔽。

磁屏蔽需要高磁导率材料,尤其在低频时,高磁导率材料的磁屏蔽效能高于高电导率材料。但在高频时,高电导率材料的磁屏蔽效能就可能高于高磁导率材料。频率升高时,吸收损耗增加,磁导率降低,波阻抗升高,反射损耗增加,因而屏蔽效能就高。所以可以在高磁导率材料表面涂覆高电导率材料,以增大屏蔽效能。磁屏蔽效能与材料的厚度、磁导率成正比,磁导率还与频率有很大关系,一般只用于1kHz以下。

3.导线屏蔽

实践表明,干扰波的传播途径大多数都是由连接各电路的导线辐射的,而且这种干扰波是从有电流通过的导线上辐射,因此有必要对导线进行屏蔽,以阻止导线上电流产生的电磁干扰向外辐射干扰其他敏感设备,或者抵御外部干扰源辐射的干扰波。在测控系统中使用较多的往往是低电平信号导线,这些导线对外部辐射电磁波很敏感,因此有必要将这些导线屏蔽起来,防止电磁干扰。导线屏蔽大致分为以下几种:(www.zuozong.com)

1)铠装电缆,即利用铁皮编织或铝皮编织制成铠装导线将芯线包起来,既增加强度、保护导线,又起到电磁屏蔽的作用,主要用于电力电缆中。

2)铜丝编织屏蔽线,即利用铜丝编织同轴电缆的外导体屏蔽层,将芯线包裹、屏蔽起来。屏蔽线分单芯电缆、多芯电缆,主要用于远距离传输信号电平。

另外,在有些场合还可使用铜管、钢管、铝管等作为导线管,套在导线外起屏蔽作用。

4.外壳屏蔽

测控系统的电子设备、电路模块的机箱壳体材料一般有金属和塑料两种。如果将外壳作为一个屏蔽体,那么就要遵循一定的规则对外壳进行屏蔽处理,并不是随意用金属做一个机箱,罩在电子设备外面,就能起到电磁屏蔽作用。实际电磁屏蔽体结构材料制作选取应当遵循以下原则:

1)适用于底板和机壳的材料大多采用金属导体,如铜、铝等,可以屏蔽电场,主要的屏蔽机理是反射信号而不是吸收。

2)对磁场的屏蔽采用铁磁材料,如高磁导率合金和纯铁等,主要的屏蔽机理是吸收而不是反射。

3)在强电磁环境中,采用双层屏蔽,同时屏蔽电场和磁场两种成分。

4)对于塑料外壳,为了使其具有屏蔽作用,通常用喷涂、真空沉积和贴金属膜技术,使机箱上包一层导电薄膜,这种屏蔽称为薄膜屏蔽。由于薄膜屏蔽的导电层很薄,吸收损耗可以忽略不计,因此以反射损耗为主。

从理论上讲,影响屏蔽体屏蔽效能的因素有两个:一是整个屏蔽体表面必须是导电连续的,另一个是不能有直接穿透屏蔽体的导体。也就是说,用金属板做一个密闭的容器,其屏蔽效果最好。而实际上,由于某些需要,在金属板材接缝处难免存在缝隙,在外壳上需要开设电源线、控制线及信号线等的出入孔。另外,为了满足维修、安装附件、进出冷却水、散热等要求,也要在外壳上开设孔洞。还有诸如外壳连接处的涂覆层以及橡皮垫圈等,这些为绝缘体,或者在机壳使用一段时间后连接处生锈、腐蚀,会使接触状态变差。总而言之,诸多因素都能使外壳的导电不连续,孔缝破坏了屏蔽体的完整性,从而造成电磁泄漏,降低金属壳体的屏蔽效能。

综上所述,外壳屏蔽技术的关键是如何保证屏蔽体的完整性,使其电磁泄漏降低到最小程度。抑制外壳电磁泄漏,通常采取下面的措施:

1)接缝。屏蔽壳体上的永久性缝隙一般采用氩弧焊密封焊接。对于非永久性缝隙,通常采用螺钉、螺栓或铆钉在连接处紧固连接。在安装之前必须将接缝处理干净,刮掉接触部分的涂覆层,使其导电良好。为了更好地提高屏蔽效能,目前导电衬垫已被广泛用于接缝连接处,可以消除配合面不平整或变形接触不可靠现象。常用的导电衬垫有卷曲螺旋弹簧、金属丝网屏蔽条、铍铜指形簧片、导电橡胶等。

2)通风孔。机壳上需要开通风孔,满足散热要求。通风孔如果处理不当,会产生很大的电磁泄漏,一般采用穿孔金属板或者金属丝网覆盖通风孔,来减少电磁泄漏,提高屏蔽效能。

3)传输线。必须对传输线进行屏蔽,传输线的屏蔽外皮必须伸入到外壳或连接器内部。

4)开关、表头安装孔。外壳上有时因需要安装开关、熔丝座、插头、表头等元器件而开孔。伸出外壳的开关要通过导电衬垫与外壳连接起来。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。