◎甄 锐

访谈人物简介

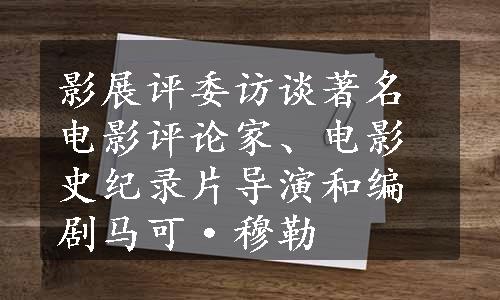

马可·穆勒(Marco Müller),出生于意大利罗马,著名的电影制片人、电影史家、影评人,先后担任多个电影节的主席,是把中国电影推向世界的第一人。2004年起,马可·穆勒任威尼斯国际电影节主席(artistic director)。在此期间他对威尼斯国际电影节做了一些改革,使之成为一个“灵活轻快”的电影节。第61届威尼斯国际电影节删除了“逆流而上单元”,第62届威尼斯国际电影节更是大量精简了影片数量,并将纪录片归入了“地平线单元”。

2005年8月31日,在第62届威尼斯国际电影节开幕的同一天,马可·穆勒主编的一本旨在让更多的观众真正了解中国电影走过的道路,关于中国电影历史的书《电的影子》出版。他曾保证“到中国电影诞生100周年的时候,威尼斯国际电影节一定会想办法用最美丽的方式来祝贺”,而第62届威尼斯国际电影节也确实兑现了他的诺言,并在威尼斯国际电影节设立了“中国电影史”单元。

2015年1月,北京国际电影节组委会宣布,马可·穆勒离任罗马电影节主席之后,正式接受北京国际电影节组委会的邀请,将担任第五届北京国际电影节首席顾问,为中国电影走向世界和促进中外电影交流合作出谋划策,同时聘请其团队的其他成员担任选片顾问。[1]

2016年6月,首届澳门国际影展暨颁奖典礼确认由马可·穆勒担任影展总监。

马可·穆勒先生可谓十足的“中国通”。他曾经说过:“正是因为中国电影才让我觉得我应该继续把时间奉献给电影,甚至去主办大型的国际电影节。”

最近,中国传媒大学老师甄锐就电影和微电影的相关问题采访了马可·穆勒。

一、电影与微电影

甄锐:马主席,您好,很高兴能有此次机会向您请教一些微电影的问题。您参加了第三届中国(杭州)国际微电影展,您认为中国“微电影”和国际“电影短片”有无区别?有何区别?您怎么看待微电影的发展?

马可·穆勒:欧洲也有类似中国微电影这种形式,但叫网络电影(WebMovies)。在数字化时代,新媒体的电影拍摄、制作和传播方式,首先是使电影的拍摄成本大大地降低了,使电影的实验性到达了一个前所未有的高度。电影的拍摄制作不再受到设备的限制,也不再受到时间空间的限制。同时,给电影制作和拍摄带来了更多的可能性,也使电影艺术以及电影的表现手法更加大众化。电影人不仅仅是要拍摄,更要在电脑上剪辑、制作完整的电影。所以,新出现的这种电影形式,也就是欧洲所说的网络电影,也开始运用电影的表现手法,不仅与电影的表现手法相交叉,也与电影艺术相交叉。

现在一些著名的导演在拍广告的时候,也会将电影的叙事手法、拍摄手法融入广告拍摄之中,包括灯光的角度、剪辑的角度。但这种现象并不能给电影行业带来真正的革命性变化。而电影真正的革命性变化开始于网络电影时代,在这个时代,电影产业的各个领域具有各种可能性和未知数,电影制作的理念和视角开始有了360度全方位的提高。用一句话来说,就是电影行业是在迅速前进的过程中,而同时这个前进过程是360度全方位的。

但是,网络电影的质量参差不齐,从业余的作品到学院派的作品,乃至更高水平的微电影都混杂在网络环境中。与此同时,很多知名的导演在拍摄和制作过大量的网络电影之后,也开始思考网络电影的拍摄手法和表达方式到底应该是怎样的。比如,四年前我在担任罗马电影节主席的时候,当时荷兰的电影导演保罗·范霍文(PaulVerhoeven),在罗马电影节期间首映了一部网络电影,反响很好。保罗·范霍文找到了一个很好的电影创作方法,把这些短片和那些使用网络的人(netusers)联系在了一起。保罗·范霍文当时把这部网络电影故事的核心内容,公开放在了网络上。他去向那些网友请教,希望他们给出这个故事的发展脉络。当然,为了电影的观赏性,他最后并没有选择网友投票最高的结局。但是,他根据网友的建议来修改自己的剧本。他也会和网友说,因为你们的建议,我决定将故事做了这样的修改。因此,在四年前,保罗·范霍文的这种做法被专业电影人认为是一个非常疯狂的举动。然而,正是因为这个举动、这种制作方式,他的网络电影拥有了几百万的点击量。这种电影制作方式的成功,也引来其他导演纷纷效仿。但保罗·范霍文将这部网络电影在罗马电影节首映并且在网络上征集剧本发展走向的举动是开创先河的例子,为电影制作打开了一个新的话题,为电影创作增添了更多的可能性。在这部网络电影红遍网络的时候,电影界产生了这样的一种讨论,到底什么样的文学形式是可以和网络环境相结合、相对应的?

我们知道,从电影初期开始,电影相对应的应当是中篇小说,那么和微电影(网络电影)相对应的是怎样的小说形式?这个话题引起了业内的争论和探讨,最终得出这样的结论:网络电影讲述的故事应当是文学上的短篇小说。

而这种死板的对应关系又引发了电影创作者的思考,为什么不能将长篇小说转换为曾经的章回体小说的形式,即类似于电视剧、剧集的形式。如果网络电影有了这样一个可能性,剧作者就会在每集最后时刻制造一个紧张的情节点,既引发观众的思考并且让他们亟待知道下一集会发生什么,又增加了网络电影的观赏性。

网络电影的飞速发展,使得视觉艺术家、诗人开始搭短片电影的顺风车,他们开始制作网络电影,来宣传自己的创作理念。这也说明电影行业又一个创新的阶段已经开始了,就像20世纪60年代,欧洲在电影行业大胆地实验和创新,现在又将重新爆发一次新的电影革命。

甄锐:在欧洲,网络电影的市场也像中国一样庞大?欧洲的观众也对网络电影有极高的热情?

马可·穆勒:在欧洲,人们对于小屏幕的依赖性没有那么强,小屏幕对欧洲人生活的重要性并没有凸现出来。欧洲人和手机的关系,从来就不会像中国人那样,无法比拟中国网民对小视频、对小屏幕的热爱和执着。在欧洲,还没有形成像中国人一样在小屏幕上观影的习惯。所以,在欧洲,网络短视频仅仅有一个开端。用户习惯导致此类网络电影没有一个持续的发展,没有达到电影行业质的飞跃。网络电影(微电影)在欧洲没有发展起来,这类电影在欧洲没有和商业接触的机会,没有得到大量投资。在各种原因下,欧洲的网络电影就没有像在中国一样的发展势头,在电影行业中也没有占有很大的比重。直到四五年前,在欧洲谈到网络电影,大家都会有这样一种固有观念,网络电影就是低成本、低质量,网络电影与商业大制作是不可能相提并论的。

然而,四五年以来,很多奢侈品牌商、时装品牌商进入欧洲的网络电影制作行业,他们发现了这个领域的商机。例如,普拉达(PRADA)公司曾邀请韦斯·安德森(Wes Anderson)导演为其拍摄品牌宣传网络电影。普拉达公司向韦斯·安德森导演承诺,普拉达将为这部网络电影提供和长篇电影一样的预算,而此部网络电影的时长却仅仅只有15分钟。普拉达公司的这种做法也使得许多著名品牌商有了拍摄网络电影的想法。这些品牌商希望他们的网络电影,首先在电影节亮相,同时,在电影节当晚就将网络电影发布在网络上。这种方式给这些品牌商带来更多的好处,首先,基于电影节的影响力,此类品牌网络电影在电影节做了一个很好的宣传,其次,电视新闻对电影节的报道,也无形中给此类品牌做了大量的宣传;最后,这类网络电影一旦在网络公映,就会赚取大量的点击量。

图1 普拉达网络电影

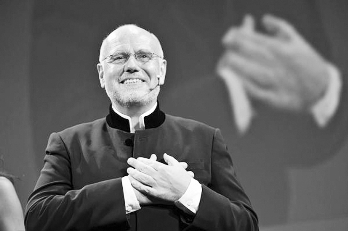

这样的传播效果,使得此类型的网络电影引起了各类品牌商的极大兴趣。澳门最大的赌场之一、澳门新濠影汇酒店(Studio City Hotel)的负责人希望与我合作一部有关这个赌场的网络电影,名字希望叫《选角风云》(The Audition),由著名导演马丁·斯科塞斯(Martin Scorsese)执导,演员阵营堪称豪华,包括马丁·斯科塞斯、罗伯特·德尼罗、莱昂纳多·迪卡普里奥、布拉德·皮特等巨星。

(www.zuozong.com)

(www.zuozong.com)

图2 网络电影The Audition

为什么澳门新濠影汇酒店(Studio City Hote)会斥巨资拍摄这部网络电影呢?因为在澳门,酒店与赌场相结合的经营模式下,新的赌场需要进行大量宣传,来达到众所周知的效果,而要达到全球范围内的宣传效果,必须是大制作。网络电影独特的表现方式、极强的宣传力度,使这个赌场获得了极高的知名度。在拍摄过程中,他们也给了该片导演马丁·斯科塞斯讲故事的自由度,让导演尽情发挥其艺术表现手法,唯一的条件就是该影片至少有一半以上的镜头要表现赌场和酒店。这部网络电影的成功,不仅使该酒店得到了广泛的宣传,也给了导演更加自由地做电影的可能性,可谓是一举两得。

甄锐:中国微电影怎样走向国际市场?怎样带动微电影产业的发展?

马可·穆勒:谈到微电影的发展,中国(杭州)微电影展的创办是非常重要的。中国(杭州)微电影展的成功之处在于,从创办初期,就邀请著名导演来担任评委,来评选出真正优秀的微电影作品。在邀请业界著名评委的前提下,每一届中国(杭州)微电影展都会有不同的主题,通过对不同主题的探讨,探索微电影发展的不同方向和可能性。欧洲这么多年想要达到的网络电影发展的效果,在中国互联网+的环境下却是一种自然而然的结果。

甄锐:为什么在欧洲微电影(网络电影)的发展受到了阻碍?

马可·穆勒:在中国,只要是在网络通畅的情况下,就会看到人们拿着手机观看相对较短的视频(微电影),微电影时时刻刻存在于中国人的生活中。而在欧洲,无论是大制作的电影还是网络短片,对大多数人来说,都只是在家观看的一种休闲方式。他们不会选择在地铁上、公交车上观看电影,因为欧洲人还没有形成像中国人一样的移动观影习惯。欧洲人对手机的依赖性很低,手机只是一个通信设备,而不是电影的传播载体。他们甚至不希望在坐火车、公交车、地铁的时候,还有人在给他们讲故事。

甄锐:电影的商业性和艺术性的争论是一个由来已久的话题,欧洲的电影短片的艺术性普遍浓厚,作者的个性表现得很强烈,而中国类似的微电影商业性较为浓厚,两者之间应该如何平衡?

马可·穆勒:电影的商业性和艺术性的争论已经有15年了,电影行业应该审视和整理电影和电影周边的东西,基于电影但却超过电影的这些东西,去开拓超过电影的新空间。

其实,电影的艺术性和商业性是不冲突的,包括在电影行业里面,要在保持电影本身很高的艺术性的前提下,也要让电影具有商业价值。对电影而言,艺术性和商业性是要兼备的,这样才能更好地发展电影产业。

甄锐:在当前中国电影行业,十分推崇IP(Intellectual Property),您对此有何看法?这对中国微电影的发展有什么影响?

马可·穆勒:首先,在推崇IP的时代,制片人或者创作者就要充分了解自己创作出来的电影产品的各种发展的可能性,在创作初期就形成一种IP概念。在许多国家,电影的创意性和创作积极性都处在沉睡状态。然而,网络大电影的流行,使得沉睡状态的电影创作又恢复了应有的积极性。电影故事片的制作人为了保证电影票房,会要求著名电影导演拍摄一个和他最成功的、最有票房影响力的电影相类似的作品,而网络大电影的制作人却给电影导演留出了一个更宽广、更自由的创作空间。在印度,这样的网络大电影得到了导演们的推崇。因为在拍摄的过程中,导演感到很自由,不需要再去重复那些电影当中的常规部分,这就给了导演更多的创作空间,使电影增添了更多的可能性,给电影行业增添了更多的可能性。

二、电影节与微电影节

图3 第三届中国(杭州)国际微电影展

甄锐:中国(杭州)国际微电影展上,您最感兴趣的题材领域是什么?当前中国微电影最薄弱的领域是什么?

马可·穆勒:首先,我最喜欢的还是不同类型的微电影带来对不同创作可能性的一种探索。我个人更感兴趣的是视觉艺术和诗歌的结合,由诗歌转化成的微电影具有独特的艺术魅力。另外,我对长篇故事比较感兴趣,它们被改编成像章回体小说一样的系列微电影。这种微电影看起来像是传统意义上的电视剧。然而,在电视剧的制作过程中,无论是制作者还是观看者,都不知道这个电视剧会有多长。很多时候,电视剧的系列长度由市场的反馈决定。在电视剧的播放过程中,我们会发现其中有很多无用的讲述。但长篇故事改编成的微电影不同,因为选择讲述的是一个长篇故事,故事的长度是既定的,所以微电影的叙事就更加集中、更加明确,故事的脉络更加明了。通过这种类似章回体小说改编的微电影,观众可以看到故事新的转折点和剧情的转变。通过这种长篇故事的改编,包括像手机这样拍摄设备的使用方式,使得人物的存在感更强,更加贴近观众的生活,更加容易被观众接受。通过手机这样的拍摄,使得观众和剧情的关系更进一步,也会使观众更愿意跟随剧情探索下一步的发展。微电影的叙事方式和表现形式,减弱了观众的被动性。观众必须紧紧跟随剧情发展,因为只要稍稍分神,就有可能跟不上剧情的发展了。

美国电影通过颜色、灯光、背景音乐等,会给观众留出一个可以分神的剧情点;当剧情有所转变的时候,电影也会通过灯光、音乐等给观众以提示,让剧情拥有足够的吸引力。但是现在有些电影,包括很多中国电影存在的问题就是,电影没有足够的吸引力,观众可以分神的地方很多,这方面是亟待改进的。

甄锐:如今,电影技术的发展日新月异,使得电影制作差距日益增大,同时,由于拍摄设备的普及,每个人都可以成为电影人。您怎么看待这种两极化差异?这种差异会不会使电影的质量有所下降?

马可·穆勒:当然会影响电影的质量,正是因为这个原因,所以需要每年都要举办各类电影节、论坛来展示微电影当中最优秀的作品。要告诉人们,制作优秀的微电影是怎样起到引领作用的。但是确实有一些新锐的电影导演,他们的毕业作品已经有了很突出的成就。这也说明很多毕业生低成本的电影也会获得很大的成功,也是非常优秀的。在中国,微电影行业存在的问题是,微电影生产过剩,有些微电影更像是拉长版甚至“加水版”的音乐短片(Music Video),电影节的评选过程会逐渐将此类微电影剔除出去,所以这种情况在慢慢改进的过程中。

甄锐:现在很多微电影在制作上更多地是为了获取点击量,所以制作者就会用一些博人眼球的内容来满足观众的猎奇心理,而微电影本身制作粗糙、内容低俗,您怎么看待这种现象?

马可·穆勒:因为只有在这种章回体的微电影里面,才需要剧作者在剧情上有更多的考量。我们知道,电影本身是一个多人合作的作品,不能说是某一个人做了一部电影。电影的各个环节都需要专门的人员来负责、来制作,每个人都有他自己的对电影的贡献。但是,在微电影的制作过程中,可能一个人就可以完成整部电影的制作,或者电影制作者只需要极少数的伙伴即可完成。像中国传媒大学,有很多人独立完成微电影的拍摄和制作,并且也在举办有关微电影拍摄和制作的培训,这些方式都可以逐步提高微电影的整体质量。通过微电影节的举办,也让网友提高欣赏品位,那么,微电影中较为低俗的部分会逐步消失。

甄锐:微电影比较好的发展渠道就是举办微电影节、微电影展,那么为了更好地发展微电影产业,像杭州微电影展应该如何扩大她的影响力?您对杭州微电影展走向的预期是什么?

马可·穆勒:为了更好地发展微电影产业,杭州成立了杭州微电影小镇。因为微电影本身是散落在网络中的,所以,杭州微电影小镇就是一个微电影行业的中心,把好的微电影聚集在一起,她的影响力自然而然就会慢慢扩大。而中国(杭州)国际微电影展会举办不同的论坛,将微电影行业的大咖聚集在一起,为微电影的发展提供了更多的可能性。

[甄锐:硕士,中国传媒大学协同创新中心教师]

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。