1.最初的刘易斯模型与刘易斯转折点。

刘易斯(1954)提出了著名的二元经济理论,即刘易斯模型。在该理论模型中,刘易斯针对发展中国家的情况,假定存在二元经济,即在经济发展初期,一个国家或地区的经济由使用土著方法生产、劳动生产率和工资水平低下的乡村传统农业部门,以及使用现代化方法生产、劳动生产率和工资要远远高于前一部门的城市现代工业部门共同组成;在乡村传统农业部门中,人口出生率高,人口持续增长,劳动人口不断成长,形成劳动无限供给的状态,出现大量闲置的剩余劳动力,而农业劳动力的边际生产率却非常低下,几乎为零。在这种背景下,由于剩余劳动力众多,从农业部门转移劳动力并不会减少农业总产量,传统农业部门仍然只能维持在生存工资的水平。而在城市现代工业部门,资本积累直接推动了工业部门的生产扩张,对劳动力的需求迅速上升,出现城市劳动力需求超过城市劳动力成长的局面,这就为进一步吸引乡村农业部门剩余劳动力创造了基础条件。随着现代工业部门持续扩张,乡村农业部门剩余劳动力逐渐减少,劳动力短缺问题开始显现,这时乡村工资也面临上涨压力,逐渐地接近城市现代工业部门的工资水平,最终传统农业部门和现代工业部门的劳动力市场最终走向一体化。最初的刘易斯模型表明,在工业化和城市化发展过程中,劳动力市场供求状况会呈现一个转折性的拐点,这个拐点即刘易斯转折点。这时,劳动力市场供给从无限剩余阶段进入到劳动力相对短缺阶段。

2.拓展的刘易斯模型与刘易斯转折点。

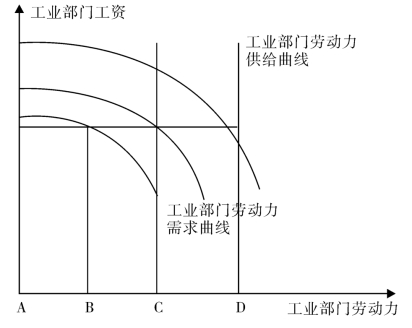

拉尼斯和费景汉(1961)在刘易斯模型的基础上,针对刘易斯模型的缺陷进行进一步的修正,形成拓展后更为接近实际的刘易斯模型,即刘易斯—拉尼斯—费模型。这一模型把最初的刘易斯模型中劳动力市场的跳跃性变化演变为一个渐进式的变化。该模型用维持生存水平的制度工资、隐蔽失业等概念,将劳动力市场的渐进式变化分为三个阶段即无限供给阶段、有限剩余阶段和一体化阶段(图6-1)。在第一阶段,即农业部门剩余劳动力可以无限供给的劳动力转移阶段,如图6-1的线段AB所示,由于农业部门存在大量剩余劳动力(闲置的劳动力资源),故其边际生产率为零,这时农业劳动力转移并不影响农业产出,农业产品剩余(即农业产出与农民消费之差)可以满足转入工业部门劳动力的粮食需求。因此,这一阶段乡村农业部门劳动力的人均收入不变,城市工业部门工人的工资水平也不变。当无限供给的剩余劳动力进一步转移,农业部门劳动力的边际生产率已经由零转为正数,如图6-1的BC段所示,B点即为刘易斯第一转折点。这时,农业劳动力供给进入有限剩余阶段,农业部门劳动力的边际生产率为正数仍低于制度工资,随着农业部门劳动力的持续转移,已经开始导致乡村农业部门产出出现下降,供给城市工业部门农产品不足,全社会人均劳动剩余也出现下降。这样就全面地引起农产品价格和工业部门工资的上涨,这时就进入到一个新的发展阶段,即传统农业部门和现代工业部门劳动力市场供给进入一体化阶段。在这一阶段,乡村农业部门劳动力的边际生产率大于维持生存的制度工资,劳动力在传统农业部门和现代工业部门的配置将由实际的劳动边际生产率来决定,如图6-1的CD线段所示,在该C点上劳动边际产出正好等于制度工资,该点被称为刘易斯第二个转折点。由于现代经济增长是一个工业化与城市化相互促进的发展过程,也是一个人均收入水平不断提高、人口迁移结构发展根本性变化的过程。在上述一系列动态变化过程中,两个刘易斯转折点的到来,都意味着工业化、城市化进入到一个劳动力供给截然不同的发展阶段。在刘易斯第一个转折点出现之后,由于农业部门剩余劳动力转移的数量足以带来的农业剩余下降和粮食相对短缺,导致农产品价格和劳动力成本的上涨,两大部门之间的贸易条件对工业日趋不利,从而使农业部门劳动力向工业部门的转移的速度和总量受到影响。如果农产品价格上涨,阻滞农业剩余劳动力的转移,就会造成工业部门劳动力成本上升过快,工业部门的资本积累和生产扩张受到抑制,进而工业增长放缓甚至出现停滞的问题。在刘易斯第二个转折点出现之后,意味传统农业部门的剩余劳动力转移殆尽,城乡劳动力的配置取决于劳动边际生产率。这两个刘易斯转折点是一个经济发展从量变到质变的过程,其对于新阶段经济社会发展具有战略性政策含义。

图6-1 刘易斯—拉尼斯—费模型(www.zuozong.com)

3.刘易斯转折点与城乡空间均衡。

现实中,刘易斯转折点是否到来,成为许多经济学者关注的问题。郑杨、刘明志、顾铭德、白当伟、王最、傅勇、宋诚等(2011)认为刘易斯转折点尚未到来。由于本文的目的不在于讨论刘易斯转折点是否到来的问题。我们关注的问题是:若果刘易斯转折点到来是否意味着中国的城市化进程进入到一个拐点?空间城市化进程会否停留在一个均衡点上?我们在城市化上的决策计划应该如何因应等问题。从理论本身来看,确实存在这样一个刘易斯转折点。与空间城市化联系比较密切的是刘易斯第二个转折点。这个转折点到来,意味人口城市化进程进入停滞阶段。从实际来看,中国人口结构发生转变,乡村向城市化地区供给劳动力的能力在日渐衰减,伴随乡城劳动力转移的人口城市化进程将会逐渐趋缓,人口总量增长趋缓和人口老龄化也将进一步奠定刘易斯转折点的到来基础。从技术因素看,城市和乡村劳动生产率的差异会影响农村剩余劳动力转移的愿望、动机和速度,乡村劳动生产率的变动也会影响农村剩余劳动力的数量,这实际上,也会促进乡村工资水平与城市工资水平的均等化进程。从现实制度因素看,惠农政策的实施以及户籍管理、社会保障、农民工子女入学等一系列制度的改革,会加速刘易斯转折点的到来。因此,农村剩余劳动力转移会出现总量减少、结构转型、速率下降的趋势,进而人口城市化过程趋缓的势头应该不可逆转,空间城市化进程也会出现一个均衡的状态。因此,刘易斯转折点与人口城市化、空间城市化进程的均衡点在时序上应该具有同一性。目前,全国范围的刘易斯转折点还可能没有出现,但是,局部性区域性的刘易斯转折点可能已经初步显现,如全国不少地区都已经成为全域城市化地区的现象,实际已经证明了刘易斯转折点的局部性、区域性存在。

图6-2 刘易斯转折点与城乡空间均衡点及其偏移示意图

另外,从空间城市化的内在经济动力看,决定乡城空间均衡状态的两个要素是聚集效应和付租能力。当集聚效应和经济主体的付租能力变化时,城乡土地利用不同用途间的转移边际点发生空间位移,部分地域单位土地上将有更多的资本、技术、劳动力等生产要素投入,形成更高水平上的区位聚集和新的空间均衡状态。在此过程中,政府还要均衡私人效益与社会效益、私人成本与社会成本的关系,从而也使城乡空间均衡的均衡点发生位移,如图6-2均衡点O0所示,城乡空间均衡点从O0调到了O1点。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。