为了解释短期总供给曲线向右上方倾斜的原因,许多经济学家强调了名义工资调整的滞后。在许多行业中,名义工资由长期合约确定,因此,当经济状况变动时,工资不能迅速调整。即使在没有正式合约的行业中,工人与企业之间的隐含协定也会限制工资变动。工资还会取决于演变缓慢的社会规范与公正概念。由于这些原因,许多经济学家认为在短期中名义工资是黏性的。

对向右上方倾斜的短期总供给曲线的最广为接受的解释是黏性价格模型(sticky-price model)。该模型强调了企业不能针对需求变动即刻调整它们索取的价格。有时价格是由企业与顾客之间的长期合约决定的。甚至在没有正式协议时,企业也可能保持价格的稳定,以避免频繁的价格变动给自己的长期顾客造成困扰。一些价格有黏性是因为某些市场的组织方式:一旦企业印制和分发了它的产品目录或价格单,改变起来就成本高昂。企业基于生产成本来定价,工资可能依赖于随着时间逐渐演变的社会规范和公平观念。

黏性工资模型说明了黏性名义工资对总供给的影响。考虑当物价水平上升时,产出会发生什么变动:

(1)当名义工资不变时,物价水平上升减少了实际工资,使劳动变得便宜;

(2)较低的实际工资使企业雇用更多劳动;

(3)雇用的额外劳动生产出更多产出。

物价水平与产出之间的这种正相关关系意味着,当名义工资不能调整时,总供给曲线向右上方倾斜。

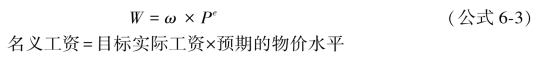

为了更加正式地分析这种总供给情况,假设工人和企业在他们了解当他们的协议实施时物价水平将如何变动之前就名义工资进行谈判并达成了协议。谈判双方,工人和企业都想着目标实际工资。目标可能是使劳动供求均衡的实际工资。更可能的情况是,目标实际工资高于均衡实际工资:在此情况下,工会的势力和效率工资考虑往往使实际工资高于使劳动供求平衡的水平。

工人和企业根据目标实际工资和他们的物价水平预期Pe决定名义工资W。他们确定的名义工资是:

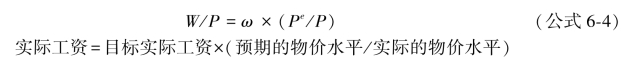

在名义工资确定之后和劳动被雇用之前,企业知道实际物价水平Pe实际工资结果将是:

(www.zuozong.com)

(www.zuozong.com)

这个式子表明,如果实际物价水平与预期的物价水平背离,实际工资就与其目标背离。当实际物价水平高于预期物价水平时,实际工资小于其目标;当实际物价水平低于预期物价水平时,实际工资大于其目标。

黏性工资模型的最后一个假设是:就业由企业需求的劳动量决定。也就是说,工人和企业之间的谈判并没有事先决定就业水平;相反,工人同意按事先决定的工资提供企业希望购买的劳动量。我们用劳动需求函数描述企业的雇用决策。

![]()

即实际工资越低,企业雇用的劳动越多。劳动需求曲线如图6-7(a)所示。产出由生产函数决定:

![]()

此式说明,雇用的劳动越多,生产的产出越多,这可以从图6-7(b)中看出。

图6-7(c)表示的是所推导出的总供给曲线。由于名义工资是黏性的,因此未预期到的物价水平变动使实际工资背离目标实际工资,而且实际工资的这种变动影响所雇用的劳动量以及产出。总供给函数可以写为:

![]()

如图6-7所示,(a)图表示劳动需求曲线。由于名义工资W是不变的,物价水平从P1上升到P2使实际工资从W/P1下降到W/P2。较低的实际工资使劳动需求量从L1增加L2。(b)图表示生产函数曲线。劳动量从L1增加到L2,使产出从Y1增加到Y2。(c)图表示反映物价水平与产出之间关系的总供给曲线。物价水平从P1上升到P2,使产出从Y1增加到Y2。

图6-7 黏性工资模型

当物价水平与预期物价水平背离时,产出与其自然水平背离。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。