澄阳小学 沈 鑫

【摘要】 《义务教育音乐新课程标准(2011年版)解读》一书中写道:“音乐教材的审美因素包括:立意美、情境美、音韵美、曲调美、和声美、音色美。”句中所谓的情境美,从字面的含义理解,笔者认为必定包括两个部分,一为情,二为境。情是情绪、情感,境是环境、场景,二者合一,就勾勒出一个人的内在感觉和外部因素交互作用所形成的音乐教学特有的情感境界。从另一个角度也不难理解,音乐是以流动的音响塑造形象的情感艺术,在音乐教学中我们教师要创设一种可以让学生听、视、感、触的环境,以激发、感染、陶冶、诱导学生的情感。为此在音乐课堂上引人入胜的情景创设不仅能够激发学生的课堂学习兴趣,而且能够更有效地引导学生融入课堂,收获丰富的音乐情感体验,促进学生音乐审美能力和音乐素养的形成。

【关键词】 语言描绘带入情境;学科综合优化情境;实践探究升华情境

2013年11月26日,笔者有幸观摩了江苏省第七届中小学(小学组)音乐课评比,来自13个大市的27堂音乐课从教师素养、教学理念、课堂设计各方面给予笔者深深的震撼,特别是在课堂情境创设方面,参赛的老师们有的采用语言描绘渲染情境,有的舞上一段优美的舞蹈,引人入胜……他们通过形、声、色、光等教学手段,在课堂上创设了各种教学情境,声画并茂、动态呈现的效果使学生们在充分感知的基础上,实现了多种感官的有机结合,产生了强大的表现力、感染力和吸引力,从而使音乐多层次、多角度、直观形象地展示于学生的面前,使学生更容易走近音乐。为此,笔者认为良好的课堂情境创设既能活跃课堂气氛、调动学生的学习兴趣,又能激起学生的求知欲,达到音乐课堂教学的最优化。本文中笔者想从此次活动中的几个教学片段谈开,探讨良好的情景创设对丰富学生情感体验、激发学生学习兴趣的推波助澜的作用。

一、语言描绘带入情境,在初探音乐的过程中获得诱发动机的乐趣

【课堂实录1】

舞台上的灯光被调得暗暗的,有一种朦胧的感觉。缪陈玮教师带着微笑柔声地说:“孩子们,夜深了,天上的星星、月亮都困得闭上了眼睛;地上的鸟儿、虫儿嗓子累了,也停止了歌唱。我们家的小宝宝因为玩闹了一天,也想好好地休息了。”缪老师边说边走到孩子们跟前,轻轻抚摸着他们的头深情地说:“孩子们,请闭上你们的小眼睛,让歌声伴随你快快进入甜美的梦乡。”由于课堂上老师角色的变换,话语中时时透露着妈妈般的真挚的情感,给学生以温馨与关怀,孩子们渐渐进入情境。缪老师顺势播放了歌曲《都睡着了》的旋律,并轻轻哼唱歌曲,在舒缓、柔和的意境中,随着老师深情的演唱,孩子们情不自禁地当起了听话的小宝宝,一起随着音乐声轻声唱起了歌曲。幽静迷人的氛围瞬时弥散全场,听课的老师们也都仿佛被带到了美丽的夜空下。随着缪老师精彩的发问:“在这个宁静的夜晚大伙都睡着了,小朋友觉得还会有谁依旧在坚守岗位,没有睡着呀?”学生顺理成章地走进“钟声”这一课堂主题。

【笔者小谈】

这是来自镇江市中山路小学缪陈玮老师的参赛课《顽皮的钟》,课题实录的这一环节,缪陈玮老师在设计意图中这样写道:“通过柔美的语言、聆听《都睡着了》,创设宁静的课堂情境,使学生在他们熟悉的生活场景中感受音乐,发现钟声,从而激发学习的兴趣。”回顾整堂课,缪老师抓住了课堂语言这一重要因素,时时运用抑扬顿挫的语言描绘,将学生带入特定的情境,引发学生思维、激发其情感,使其如身临其境、产生共鸣,促进了学生去理解音乐所要传达的信息和美感,有效地把学生的情感带入到音乐的世界中,成功诱发了学生的学习动机,提高了学生课堂学习兴趣。

《音乐教学新视角》中提到:“音乐教师的课堂语言应该是生动、形象和富有感染力的。”笔者认为音乐本身作为一种艺术,具有极强的表现力和感染力,而想要学生进入所创设的情境中,我们教师的语言必须得精辟而简练、生动且形象,这样才能把音乐作品所蕴含的艺术形象、艺术氛围鲜明地展示在学生的眼前,从而激发学生的想象力,使其真正融入音乐情境中,丰富其情感体验。

二、学科综合优化情境,在感知音乐的过程中获得审美体验的乐趣

【课堂实录2】

课堂上学生们端坐在舞台中央,耳边萦绕着《姑苏风光》的优美旋律,屏幕上循环播放着各种优雅的图片。岁月悠悠的石板路、芳草萋萋的名人桥、狭窄悠长的小弄堂、粉墙黛瓦的深庭院,尽显江南的典雅……张小勤老师着一身淡蓝色旗袍,撑上一把油纸伞,伴着《姑苏风光》柔和的旋律,跳上了一支婀娜多姿的江南舞,一举头、一转身、一侧步都展示着江南的韵味。形象的图片、婉转的旋律、柔美的身姿,化身为江南才女的张老师凭着她的一颦一笑深深地吸引住了孩子们,仿佛时光转化,置身在了恬静舒适的江南小镇。

【课堂实录3】

“江南好,风景旧曾谙……”委婉悠长的一首《忆江南》从远方轻轻地飘来,汪文嘉老师柔柔地说道:“这里是温婉秀丽的水乡泽国,这里是白墙青瓦的小桥流水人家,今天就让我们一起荡起小桨。泛起小舟一览这美景如画的鱼米之乡,一赏这姑苏风光!它到底有多美,请你用手跟着音乐画一画旋律线条,想一想,这线条像江南的什么?”伴着《忆江南》歌声,学生们用手在空中来回比划着。就像课堂上一位学生说的那样:“力度柔、速度缓、蜿蜒曲折真像一条条江南的小河。”

【笔者小谈】

以上两堂课是来自苏州市东中市实验小学张小勤老师执教的《姑苏风光》和南京市南化实验小学汪文嘉老师的《忆江南》。在教学目标中张小勤老师写道:“通过舞蹈、律动、音画结合,领略江南水乡风情,感受苏南民歌柔美、抒情的风格特点。”而汪文嘉老师在导入环节的设计意图中则这样写道:“让学生通过自主动手画旋律线,感受乐曲的走向,掌握音高位置,培养学生聆听音乐的习惯以及对音乐的感受能力。”笔者认为这两位老师都是熟练运用了音乐与舞蹈、音乐与美术之间的学科综合,结合“通感”这一心理现象,在短短的几分钟为学生创设了恬静优雅的江南情境,奠定了整堂课的教学基调,对学生的音乐认知有着一定的指向性帮助,丰富了学生对音乐的情感体验。

《义务教育音乐课程标准(2011年版)解读》中提到:“在音乐课程中贯彻关注学科综合的原则是把音乐与包括舞蹈、戏剧、美术等在内的其他艺术形式结合起来进行教学。”苏联著名音乐教育家卡巴列夫斯基也曾说过:“只要音乐是形象的,即使是不同的体裁,都能使孩子接受。”笔者认为舞蹈、图画、图谱都是音乐教学活动中经常运用的辅助教学工具,它是一种视觉符号,也是一种材料,它可以把音乐材料简单化、形象化,虽然表现形式不同,但能互融互补,彼此间的相互借用,在激活学生情感体验方面往往会收到意想不到的教学效果。

三、实践探究升华情境,在表现音乐的过程中获得创造的乐趣

【课堂实录4】

师:同学们,你们听这是什么声音?(课件播放鼓声)

生:老师,这是鼓声。

师:你想来敲敲它吗?(www.zuozong.com)

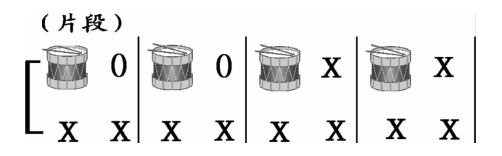

(师生尝试敲击,并明确 代表击鼓,

代表击鼓, 代表鼓棒相击)

代表鼓棒相击)

师:同学们,老师还为大家准备了一段鼓声,你瞧,能看懂吗?(出示课件)

生:能。

师:那我们一起来感受一下吧。

(师示范、生学习)

师:同学们学得真快,现在我们伴着这段音乐(即《春节序曲》引子和第一部分)配上鼓声吧。请看!(出示课件)

(师带学生慢、快节奏练习)

师:同学们,刚刚我们敲了敲鼓,好玩吗?你觉得刚刚这段鼓声配上刚刚那段音乐,我们去到了哪里?给你留下了什么感受?

生1:感觉非常热闹,喜洋洋的。

生2:老师,我觉得好像春节到了,人们在闹新年。

……

师:是呀,刚才我们一起表演的那段音乐就是《春节序曲》,作者是李焕子先生,他用隆隆的鼓声营造了一种普天同庆的欢乐氛围,今天就让我们走进这首乐曲吧!

【笔者小谈】

《春节序曲》是宿迁市沭阳县第一实验小学李阳老师的参赛课,正如李老师在教学目标中所写:“通过击鼓、扭秧歌、演唱,让学生接受节日文化的熏陶,感受音乐要素在乐曲中的不同作用。”课堂上李老师充分运用学生好奇、好玩、好动的天性,设计了不同形式的配乐击鼓环节,潜移默化地把学生带入了喜气洋洋的学习氛围中,为学生的音乐情感体验做好了铺垫工作。

《音乐课程标准(2011年版)》中提到:“学生在亲身参与这些实践活动过程中,获得对音乐的直接经验和丰富的情感体验,为掌握音乐相关知识和技能、领悟音乐内涵、提高音乐素养打下良好的基础。”笔者认为李阳老师充分把握了音乐课程性质中的“实践性”原则,把不具有语义、没有事物形态的音乐音响,通过聆听、演唱、探究、综合性艺术表演和音乐编创等方式变得形象易懂,使学生置身于情境中得到了充分的情感体验。李老师创设的教学情境不仅营造了浓厚的教学氛围,而且有效激发了学生的课堂兴趣,在学生音乐素养的提高上也有一定的导向性作用。

英国教育家柏西·布克在《音乐家心理》中强调:“一名教师,你首要的紧迫任务就是去创造一种吸引力。”从江苏省第七届小学音乐评比课的观摩活动中,笔者深深体会到:在小学音乐教学中,学生学习兴趣的激发、想象创造能力的培养和审美能力的发展,都需要我们教师遵循音乐作品的意境,创设一个自然、愉悦、美好的学习情境。如运用多媒体的视听、运用语言艺术的描绘、师生实践活动的创设、课堂中的问题情境等,使音乐课变得有趣、生动、活泼,激起学生参与的欲望,引起学生心理的满足,唤起学生情感的共鸣。这样我们的学生便会饶有趣味地学习音乐。真可谓:以境动情、情景交融、乐在其中。

【参考文献】

[1]王安国,吴斌.义务教育音乐新课程标准(2011年版)解读[M].北京:北京师范大学出版社,2011.

[2]吴文漪.音乐教学新视角[M].北京:人民教育出版社,2005.

[3]金亚文.小学音乐新课程教学法[M].北京:高等教育出版社,2003.

(本文发表于《中小学音乐教育》2014年第6期)

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。