(1)建筑景观演替

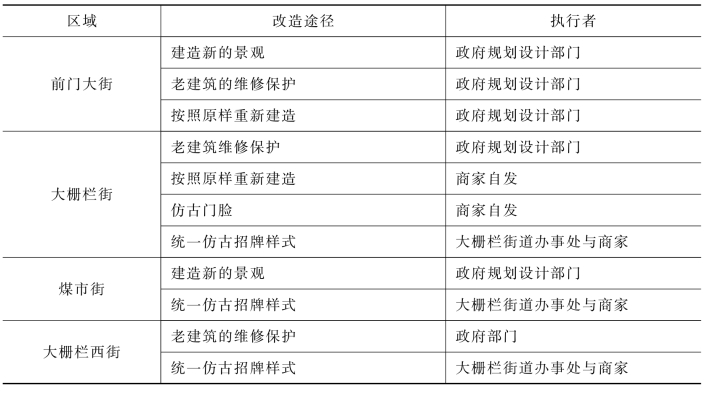

2001—2010年,前门—大栅栏商业区经过政府所主导的更新改造计划,建筑景观发生了一系列变化。因其被建筑物的高度控制条例所约束,属历史风貌保护区,因此,与西单地区的拆迁改造大有不同,无法在新的地块上建设新的购物中心(Shopping Mall)和百货大楼。所以,针对前门大街、大栅栏街、大栅栏西街和煤市街的改造范围,主要以历史建筑的修缮和仿古建筑的修建为主。在2007年前门地区改造之前,崇文区文物保护处对前门地区的建筑进行了调查,结果显示基本所有建筑都破败不堪,即将倒塌的建筑更占了50.7%。其中,69.3%的沿街建筑不属于当地典型风格,12.4%的建筑风格过于现代,与历史商业区的身份不吻合(千龙网,2008)。前门大街、大栅栏街、大栅栏西街和煤市街建筑景观的更新有如下四种途径:

第一种途径是,规划师和建筑师按照北京文化设计方案建造新的景观。主展示区为前门大街,改造后的前门大街有8个宫廷灯笼状的街灯、56个拨浪鼓形街灯、38个鸟笼形街灯和24个糖葫芦形街灯。拨浪鼓是古代沿街叫卖者呼唤人们购买他们商品的器具,建筑师们用拨浪鼓作为老商业区的象征。鸟笼是老北京人(尤其是皇亲贵族)“提笼架鸟”生活的符号化。糖葫芦则是深受老北京群众喜爱的市井街头小吃,设计师将糖葫芦灯用于表征北京的传统商品。所以,改造后的前门大街,不仅存在体现北京文化的新景观,更有代表中国文化的景观,例如饰有祥云图案的垃圾箱和长凳,煤市街设计了中国传统风格的长廊作为公共空间。

第二种途径是,整体的建筑是按照原有老商业区的传统建筑形式重新建造而成,前门大街采取了此种途径,帮助其重新复原了传统的历史建筑。除9处建于20世纪二三十年代的建筑被保留了下来以外,其余均依照历史建筑重新建设。这其中的52座建筑严格依照资料馆里的老照片进行修建。

第三种途径是,对老建筑的维修保护。这类更新所占据的比重最小,主要用于大栅栏街和大栅栏西街。譬如,瑞蚨祥绸缎庄的大门、大栅栏街大观楼的门楼等皆保留了清朝的建筑部件。

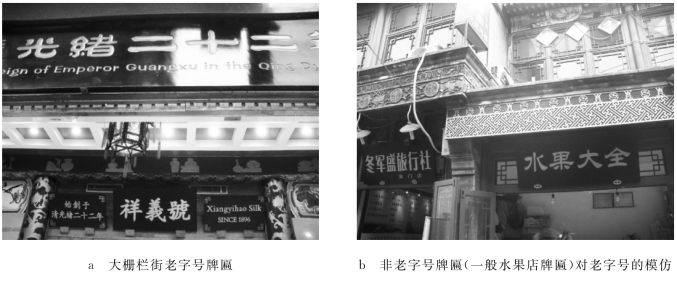

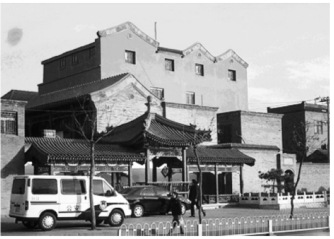

第四种途径是,针对店面增加代表传统元素的部件,主要用于大栅栏街和大栅栏西街。譬如,某些并不属于历史建筑的店铺,在其门脸前重新装饰了垂花门。大栅栏街和大栅栏西街的店铺都使用了统一的黑底金字的招牌,以此来彰显中国传统文化的特色(图6-2至图6-4,表6-1)。

图6-2 大栅栏地区老字号店铺的招牌与非老字号店铺的招牌

图6-3 在原来店铺前加上了垂花门的大栅栏街

图6-4 煤市街的公共空间

表6-1 前门—大栅栏商业区建筑景观演替的改造途径与执行者

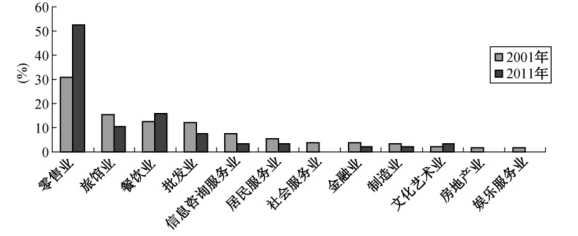

(2)行业构成的变化

2001—2010年,前门—大栅栏商业区的店铺数量呈现增长趋势,其中零售业和餐饮业的增加最为明显。居民服务业的企业所占比例与之相比有所下降,这说明商业区的表征更加外向化。根据统计数据可知,在零售业中,服装鞋帽类和食品类店铺的增长最快;工业、原材料类与其他类店铺则相对下降。旅馆业的数量虽有所增加,但总体来看,其所占的百分比呈下降态势(图6-5)。

图6-5 2001年与2011年前门—大栅栏商业区不同类型店铺数量所占比例

(3)规模构成的变化

在2001年,规模较大的商店集中于大栅栏街和大栅栏西街。小规模企业(从业人员在15人以下)在前门—大栅栏商业区占据了80%(根据2001年基本单位数据统计)的市场份额,主要集中于门框胡同、廊房头条、廊房二条、珠宝市街和粮食店街。门框胡同、廊房头条、廊房二条一带店面的营业面积平均在2m2左右,此类规模较小的餐饮店占据主导。珠宝市街以服装零售为主,小店铺和小摊位密集,几乎达到“有墙就有店”的程度。门脸低矮破旧,服务设施简陋,再加上管理不到位,大栅栏的经营给人一种混乱不堪的印象(张首民,2005)。通过实地调查发现,由于对门框胡同和廊房头条一带进行拆迁改造,小型个体店铺相继离开了大栅栏地区。类似的情况也出现在前门地区,改造后平均的营业面积基本呈现增加趋势。截至2012年,无大中型购物中心和商场进驻这一地区。与2001年前相比,虽小规模商业企业有所减少,但整个地区的商业零售业仍然以中小规模的商店为主。

(4)品牌构成的变化

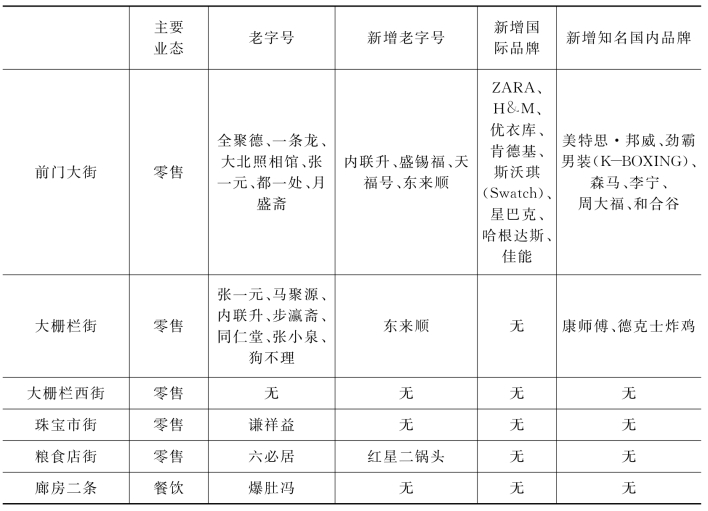

根据基本单位调查数据的显示,可以初步估计,在2001年,大栅栏地区100多家零售业企业中(不包括同仁堂和全聚德),6家老字号企业的收入占这一地区零售业总收入的35%,其他零售业企业总和只占65%。由此可见老字号在这一地区的影响力。2008年是大栅栏街改造后的第一年,同仁堂、张一元、内联升、瑞蚨祥、步瀛斋等老字号企业的销售收入平均同比增长50%,约占商业街总收入的75%。2009年的前5个月,大栅栏商业街的内联升、张一元等5家老字号企业的销售额已达1.6亿元,同比增长超出三成(吴文治,2009)(表6-2)。

表6-2 2001—2011年前门—大栅栏商业区典型品牌的构成变化

在2007年改造完毕之后的前门大街,除了保留原有的老字号之外,还增加了许多国际品牌。至2011年,前门大街约有商铺103家,其中国内品牌约占市场71%的份额,国际品牌约占29%(包括ZARA、H&M等在内的知名品牌)。知名国内外品牌集中扎堆于大栅栏街和前门大街地段。进入这一地区的品牌是以中低端为主,高端奢侈品品牌并无进驻。

2)消费者的升级与消费文化的转变

(1)消费者社会特征的演替

在改造之前,前门—大栅栏商业区被定位成一个北京市级的商业中心,主要的消费群体是附近社区的居民以及老北京市民。随着北京市中心西单和王府井之同等级商业中心的进一步改造更新和外围商业区的快速扩张,前门—大栅栏商业区在商业空间结构中的地位逐渐下降,辐射范围越来越小。

2007年,前门—大栅栏商业区的人口近5万人,根据《北京市区中心地区控制性详细规划》可知,大栅栏地区的规划人口应控制在2.8万人以内(李海东,2004)。大栅栏地区拆迁的地块主要包括门框胡同、廊房头条附近和甘井胡同片区。前门地区的改造至少疏散了6000户居民(安竹君等,2007),致使在消费者构成这一项,附近社区中本地居民所占据的比重在进一步减少。但因外来人口的增多,大栅栏地区附近社区的外来人口比重又有所增加。而且,有研究显示,经常去前门消费的多为内城老年居民以及低收入、无固定职业者(沈洁等,2006)。在2011年的消费者调查中,通过询问消费者10年前是否到过大栅栏,来粗略估计大栅栏地区10年前消费者的构成。调查结果也显示出,曾在2001年光顾前门—大栅栏商业区的消费者主要是大栅栏附近的居民和外地务工人员这类群体。

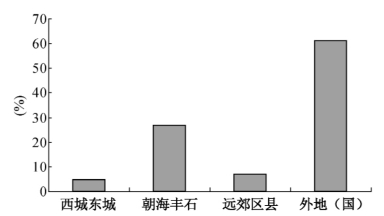

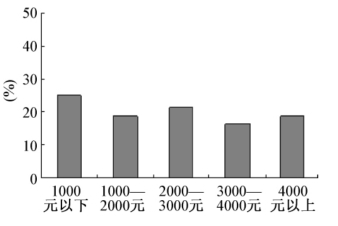

2007年的一项调查结果显示,当时大栅栏地区的外来消费者(包括外国游客)占据全部消费者的77%,本地居民占23%,游客比重远高于当地居民(党宁等,2007)。在2011年初对大栅栏地区消费者进行的抽样调查结果显示,前门—大栅栏商业区吸引的消费者群体以外地人和外国人为主,占据了60%以上。虽然,外地游客的加入使得整体消费者的购买力水平有所提高,但是与其他商业区相比,消费者的收入水平相对比较低(参见附录2)。

2001—2011年,前门—大栅栏商业区消费者的社会特征演替情况:消费者群体中的本地社区消费者呈减少态势,游客呈增加趋势,消费者的购买力略有提高。不同的消费者存有不同的消费偏好,消费者群体的改变必然导致消费者文化的改变(图6-6、图6-7)。

图6-6 2011年前门—大栅栏商业区消费者来源构成

图6-7 2011年前门—大栅栏商业区消费者家庭人均月收入分布

(2)消费者的文化演替

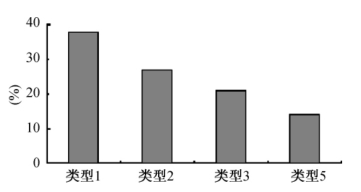

根据2011年对三个商业区(前门—大栅栏、南锣鼓巷、西单)消费者价值和生活形态的调查结果进行总结,笔者将这三个商业区的消费者类型划分为五类(参见附录3)。前门—大栅栏商业区的消费类型以类型1(谨慎型)和类型2(节俭型)为主,基本上,这一地区的消费文化是趋于谨慎、节俭、朴素类风格。本地消费者构成和外地消费者文化存有不同程度的区别。本地消费者文化类型主要以类型1(谨慎型)和类型3(小资居家型)为主,外地游客则是兼具四类,以类型3为主。类型3的消费者向往小资生活,更倾向于消费具有文化符号特征的商品。2001年,外来旅游类消费者占据的比重远低于2011年,因此可推论出,2001年的消费者文化并没有偏向消费具有文化符号特征的商品(图6-8)。

3)节事活动形成镶嵌的文化空间

将文化空间视为符号,其对应所指的关系是长期社会文化实践的结果。例如,老北京人提起大栅栏就会想到其是老字号集聚区。根据目前大多数约定俗成的情况来看,前门—大栅栏这一空间的能指是一处地名,所指就是“传统文化空间”。具体分开来看,厂甸琉璃厂一带所指的是传统文化商业街,前门大街、大栅栏街道、鲜鱼口地区所指的是传统商业街区,大栅栏地区的胡同是北京南城传统居住区。节事活动也是地方的社会文化实践活动的一部分,节事活动在固定时间和地点举办,或者影响原来能指和所指之间既定的契约关系,或者建立新的契约关系,最终改变文化空间的符号所指。下面我们将依次分析这一地区的节事活动如何通过在特定的文化空间内进行文化生产的实践活动,来改变地方文化空间的所指。这就是节事活动所带来的地方文化空间演替效应。

本书搜集了历年来节事活动的相关文本(新闻报道、网站资料等),结合实地考察、问卷调查,就节事活动对地方文化资源的利用和展示程度、节事活动生产的文化符号进行了分析。

(1)节事活动的内容分析

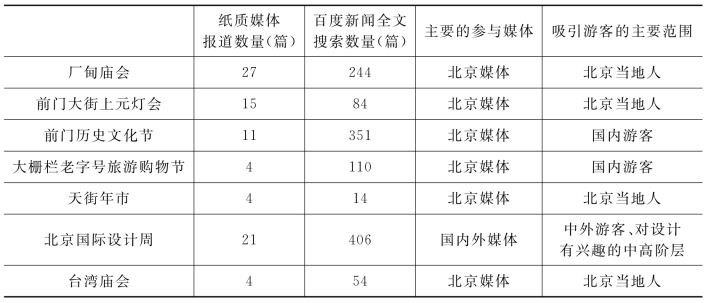

2008年,前门地区和大栅栏地区相继完成了城市更新改造,这一地区的实体空间、社会群体构成也发生了巨大的变化。改造之后,地区环境更为优化,地区性的节事活动也比之前更为活跃,除去传统的厂甸庙会,前门—大栅栏商业区近年新增的主要节事活动截至2012年有:北京国际设计周、前门历史文化节、大栅栏老字号旅游购物节、前门大街上元灯会、天街年市、台湾庙会、厂甸庙会(表6-3)。其中前门大街上元灯会和天街年市在分别举办了三次和两次后就终止了。(www.zuozong.com)

图6-8 2011年前门—大栅栏商业区消费者文化类型分布

注:类型5为果断型。

表6-3 前门—大栅栏商业区主要的节事活动

续表6-3

注:厂甸庙会和北京国际设计周的活动地点并不局限于大栅栏地区,这里列出的是该项节事活动在前门—大栅栏商业区举办的活动。

厂甸庙会是前门—大栅栏商业区传统的节事活动。厂甸庙会起源于厂甸胡同,每年举办一次,自清朝乾隆、嘉庆以来已有两百多年的历史。它是北京历史上八大庙会之一,也是八大庙会中规模最大、影响范围最广、最负盛名的一个[1]。厂甸庙会在大栅栏地区的活动内容包括书市、庙会商业活动和各种民俗活动,与琉璃厂地区的传统商业文化资源很自然地融合在了一起。

前门大街上元灯会是近期短暂在前门大街举办的节事活动。前门大街上元灯会汇集了舞龙舞狮、民间花会、老北京杂耍等传统的踩街表演活动。与现代节日相比,灯会更具备中国传统的文化元素,吸引了大量游客的驻足。这项节日活动与前门—大栅栏商业区的地方性文化资源的结合并不明显,活动主要利用的是前门大街这一场所。

前门历史文化节主要有三大板块,即庆典活动板块、文化板块和商业板块。庆典活动板块旨在营造欢乐、祥和的节日氛围,譬如老北京的“叫卖秀”活动,这是对北京传统商业文化的展示。文化板块主要是对前门历史文化进行展示,如“前门商贾文化变迁”图片展、绘制《盛世前门》手卷、中华老字号发展前门论坛,都展现了前门的文化魅力。商业板块主要以前门地区老字号企业的商品、手工艺和企业文化展示为主。大栅栏老字号旅游购物节、天街年市与前门历史文化节的内容大同小异。节日的内容主要围绕商业活动和文化活动两方面展开。在商业活动方面,主要是商品展示、促销活动;在文化方面,结合当地的文化资源举行老北京生活摄影展、老北京传统手工艺展、传统商业文化技艺展等。这些活动与当地的商业活动和旅游活动紧密结合,让游客更多地感受到了前门—大栅栏商业区的景观、风俗、历史,甚至是老字号的商业精神(人民网,2013)。

北京国际设计周是2009年开始在北京举办的,历年来其主办和承办单位涉及了教育部、文化部、科技部、中国文联、清华大学、北京歌华文化发展集团、北京工业设计促进中心等各个单位。从2011年起,大栅栏就成为了北京国际设计周的固定场所,成为连接中外艺术创意的平台。北京国际设计周的宗旨是汇聚国际设计资源,形成富有中国特色的设计作品展示推广交易平台(北京国际设计周,2013)。北京国际设计周的展示区集中在大栅栏西街、大外廊营胡同8号和杨梅竹斜街,利用的是城市改造中腾退出来的胡同院落和废旧厂房。从2011年和2012年两年的情况来看,北京国际设计周在大栅栏的活动主要有两类:一类是将大栅栏的明清建筑作为艺术展示的场所。二是结合大栅栏的历史特色,向外展示了大栅栏地区的历史文化。前者作为北京国际设计周的主旨,占据了活动内容的大多数。2011年主要的展示活动是和北欧艺术节一起合作的,展现了很多外国艺术家的作品,这一活动内容与本地文化并无联系。但是随着活动的进一步展开,主办者也注意与大栅栏本地文化特色的结合,2012年的活动策划就进一步结合了大栅栏街区的改造和历史特征。

前门大街开办的台湾庙会是以新开放的台湾文化商务区的核心部分台湾会馆作为活动的举办中心。台湾庙会展示了各种台式花车、小车、文化创意产品、生活用品以及节庆旅游纪念品。其展示的文化资源和前门的传统文化要素没有直接的联系,主要是利用了前门地区的区位和人群效应来吸引消费者。

(2)节事活动中的地方文化空间演替

①节事活动强化了地方传统文化空间

除了传统的庙会活动之外,经营书籍古玩、字画文具是厂甸庙会区别其他庙会的特色。近年来,厂甸庙会除了举办书市、坚持庙会传统的文化以外,还汇集了北京地区的传统文化元素。厂甸庙会引进了北京传统花会、旧京民俗老照片展、传统商业“幌子”展、老天桥绝活表演、京剧传统剧目演出,是对传统文化符号的一个延续。

现代性的节事活动设计都不约而同地强化了这一地区传统的符号所指。在现代营销性的节事活动如前门历史文化节、天街年市、大栅栏老字号旅游购物节中,也都有专门的历史文化板块展现地方原生文化,如设立历史文化展、手工艺展,讨论老字号发展等。北京国际设计周在2012年举办的时候,进一步强化了现代艺术手段与街区历史人文的结合,用增强现实的手段在杨梅竹斜街上将过去的历史场景进行投影,设置了一条“时空穿梭”路线,用新的展现形式强化了大栅栏杨梅竹地区作为传统居住区的意义(北京国际设计周,2013)。这些节事活动的内容旨在强调了前门—大栅栏商业区传统文化空间这一所指。

②节事活动再生产了新的文化空间

在北京国际设计周、前门历史文化节和台湾庙会的活动中,文化空间的再生产表现得很明显。北京国际设计周是在国际尺度展开的设计文化交流平台,因此国外的与国内的、现代的乃至后现代的文化创意活动与这一地区传统的建筑背景融合在一起。而在前门地区举办的台湾文化展示和台湾庙会,也同样营造了一个与原来所指不同的文化空间。台湾庙会通过各种小吃、花车、文化创意产品、生活用品以及节庆旅游纪念品的展示和销售,增添了前门—大栅栏商业区的文化符号内容。节事活动生产的新的文化空间能否得到认同仍然需要拭目以待。

③节事活动促进了地方文化空间的商品化

文化商品化分为两个不同的层次:一是以信息作为内容来满足精神需求,并采取商品形态的文化现象,即文化产业化;二是以信息作为辅助或主要手段来实现商品销售和资本增殖的文化现象,即文化附加值。本书所说的文化商品化就是第二种。传统农业社会的节事活动更多的是自娱自乐的文化生产,而现代的节事活动总是与商业活动紧密相连。

节事活动将商品活动和文化消费联系在一起,促进了文化商品化。例如,在前门历史文化节和大栅栏老字号旅游购物节期间,众多老字号以及部分传统特色企业携手推出形式多样的促销活动以回馈新老顾客。北京国际设计周除了设计品的展销之外,在2012年也增加了更多商业休闲消费的成分,例如特别组织并宣传了北京传统小吃和美食的活动(网易家居,2013)。节事活动利用地方历史文化的符号和意义的信息,说服人们购买商品。人们在参与节事活动的同时,也无意地消费了文化符号并促进了产品的销售。

如前文所述,这些节事活动的社会文化实践延续了传统的文化空间,甚至有些“传统文化”并不是这一地区的传统。节事活动也加强了文化空间的商品化。此外,节事活动生产了新的文化空间,即设计文化创意产业空间、现当代艺术展示空间、“台湾文化”空间。这使得前门—大栅栏这一文化空间符号的所指更多元,除了传统的商业文化之外,还指向了国际艺术创意产业、外来的“台湾文化”。但是这些文化空间能否得到人群的认同,还有待考证。

(3)节事活动与消费人群的改变

现代节事活动除了生产文化符号之外,对于文化空间演替还有另一重作用,即节事活动利用了组织活动效应和传播效应,扩大了区域的影响力。可以认为组织节事活动的政府部门级别越高,媒体的传播范围越广,吸引的参与节事活动的民众游客的空间范围就越大。这使得参与构建地方文化实践活动的人群更为多元化,促进了新型的消费者与商业区的关系发展。本书简单比较了前门—大栅栏商业区几个常办节事活动的影响力(表6-4)。其中,北京国际设计周的影响力显得尤为突出。与其他节事活动不同,北京国际设计周的主办单位除了有熟谙地方文化的地方一级部门,还有国家部委级、北京市级的强有力的组织方,因此,北京国际设计周所涉及的社会网络和动员的社会资源范围很广,对媒体的影响力也是这一地区所有节事活动中影响力最大的。2011年北京国际设计周吸引了20多个国家的设计机构和设计师共同参与。活动期间,组委会新闻中心共接待注册媒体149家,其中境外(含港澳台)媒体21家;知名报刊媒体报道110篇,电视媒体报道80篇,电台报道60篇,网络媒体报道3540篇,国外媒体报道150篇(北京国际设计周,2013)。其他节事活动的组织方,包括了当地的政府部门和旅游部门,参与的电视媒体以北京电视台等当地媒体为主,参与的主要是入驻在前门—大栅栏商业区的商业企业,因此没有北京国际设计周的国际性。前门大街上元灯会、天街年市、厂甸庙会举办的时间是在春节假期,春节期间北京的外地人口比例较少,因此其文化传播的范围主要是北京地区的民众,相比其他几个节事活动,其影响力就显得相对有限。

表6-4 前门—大栅栏商业区主要节事活动的时空影响力

注:统计截至2011年12月30日。

这些节事活动集合在一起,形成了参与地方文化实践人群的多样化。具体而言,参与前门—大栅栏商业区节事活动的消费人群主要有以下几种类别:一是主办部门;二是参与的商业企业;三是民众游客。具体而言,民众游客还可以进一步细分:①外地游客。这些人以前从未接触和了解节事活动和地方文化空间,但是易于被这些有特色的文化空间所吸引。从目前的情况来看,外国人对北京市的传统文化空间具有更强烈的兴趣。②北京地区的“外地人”。他们是长期在北京工作生活的外地人,对北京的传统文化相对陌生和不了解,他们对这一地区文化含义的理解与外地游客类似。③北京市内其他地区的北京本地人,他们是出生在北京,对北京文化较为熟知的人,但是由于生活经历的不同,他们对这一地区也有着不同的理解。④居住在本地社区,对社区历史文化很有感情的本地居民。在节事活动之后,前两类民众和游客急剧增加。

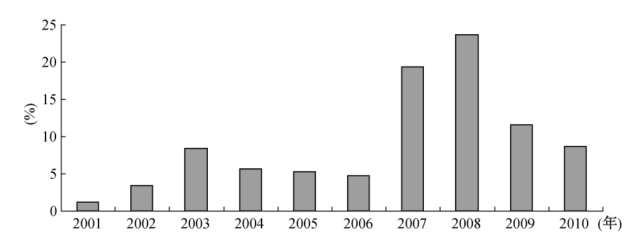

4)整体商业区文化形象的替代更新

笔者收集了2001—2010年中国重要报纸全文数据库(清华同方)关于前门—大栅栏商业区的新闻报道,并统计了不同年份的报道数量占2001—2010年新闻报道总数量的比例(图6-9)。经统计分析,2001年以来,针对这一地区的新闻报道呈现增长的趋势。2003年尤为突出,因为这一年前门—大栅栏商业区的改造经北京市政府批准,开始进入实质性阶段。2005年之后,以2007年和2008年的报道最甚,因为这一期间完成了对该地区的基本改造。而且在2008年(奥运年),这一地区作为北京传统商业文化的展示窗口进入到中外游客的视野中。

图6-9 2001—2010年前门—大栅栏商业区各年报纸新闻报道数量比例的变化

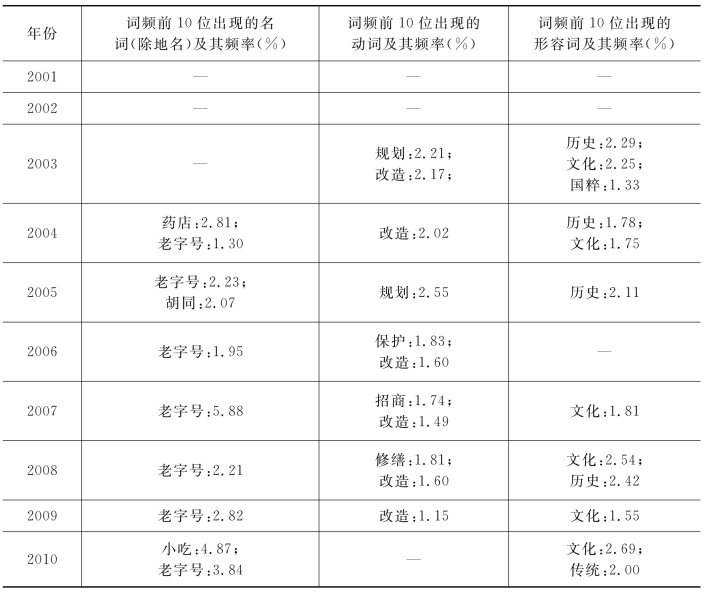

笔者利用了反剽窃检测软件(ROS-TCM6)对历年报纸中出现的反映商业区形象的段落进行了词频统计研究(表6-5)。

在2001年和2002年间,有关前门—大栅栏商业区的报道数量并不多(两年各有一篇),两篇报道均将大栅栏地区当作居住区或者历史文化保护区来对待。在新闻中,不曾出现“商业区”的字眼。由此可见,这一地区虽是具备悠久历史的商业区,但大家并不曾给予关注。

2003年有关前门—大栅栏商业区的报道内容可以分为两类,一类是关于前门—大栅栏商业区的危改,另外是有关大栅栏商业区未来的改造发展“方向”。在这次报道中,出现了“国粹”一词,并以此形容该商业区的特征。

表6-5 有关前门—大栅栏商业区在报纸新闻内出现频率最高的词及其词频

注:有的年份新闻报道数量不太适合进行词频统计。

2004年,因前门—大栅栏商业区改造拆迁步骤的进一步展开,新闻报道开始进一步讨论大栅栏地区未来的发展方向。但于2003年和2004年出现的此类新闻报道并不能代表现实商业区的状况。2004年媒体出现最多的内容是前门—大栅栏商业区药店的经营。在2004年,有关商业区形象和商业区文化的讨论并无显现。

2005年、2006年,随着前门—大栅栏商业区改造的持续进行,新闻报道的数量也开始逐渐增多。这一期间出现频率最高的关键词是“老字号”。新闻报道中对前门—大栅栏商业区老字号这一商业物质文化进行了集中描述。

2007年,新闻开始集中报道前门—大栅栏商业区的改造,大部分报道内容集中关注、探讨老字号的搬迁问题。从2008年开始,对于现实的前门—大栅栏商业区的活动和文化开始真正进行了相关的关注报道。在这期间出现的主要关键词仍然是“老字号”,新闻报道的焦点也始终停留在对前门—大栅栏商业区物质景观层面的关注上,再次确立了这一地区的“历史文化”和“老字号”形象。2009年,关于商业区活动和节庆的报道显著增加,呈现出老字号应该如何与传统文化结合进行营销的系列报道,这时,前门—大栅栏商业区关于老字号的精神文化才算真正进入了公众的视野。

综上所述,近10年来,每当新闻媒体在谈论前门—大栅栏商业区的商业形象之时,“老字号”“历史”“文化”之类的词汇频繁出现。在公共文化中,对前门—大栅栏商业区的商业物质文化(景观、业态)进行了广泛的报道。与其他商业区相比,关于商业精神文化的“诚信”“质量”“创意”等形容词则关注太少,老字号“文化兴商”“诚信”这一类商业文化精神并没有直接反映在区域商业文化中。可以说,前门—大栅栏商业区的商业文化空间特色仍旧止步于“老字号”这一物质层面中。而事实上,前门—大栅栏商业区的老字号和商业文化拥有灿烂、悠久的历史。但前门—大栅栏商业区的所谓高层次商业精神文化没有真正进入到公共文化的视野之中,或者说,相对于精神文化来说,商业区的物质文化对公共文化的影响成分较重。因此,在公众眼中,前门—大栅栏商业区的商业文化虽具特色,但厚重不足,人们无法切实感受到商业区真正的立足之本——商业精神文化。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。