品牌危机研究将理论焦点与实践重心放在危机处理方面,而忽视了危机预防。Norman R.Augustine(2001)曾指出,危机的第一个阶段是危机的预防,但令人惊奇的是,作为控制潜在危机花费最少、最简便的方法,它却经常被完全忽略[1]。或许是因为“莫非定律[2]”让人觉得危机是不可避免而有意识地选择性忽视,或许是因为“危机是由一系列细小事件逐渐发展而来的”,太过于常识化而理所当然地无视。总之,无论是学界还是业界,都聚焦于危机爆发后的应对方法与控制策略,对于危机爆发前处于萌芽状态,不是很明显、不易察觉的带有征兆性质的微小危机不太重视,没有洞察到这种形态微小的危机具有一种独特的理论质性,也就没有去深入探寻其内在的发生机理与演化机制,只是将其简单纳入品牌危机预警的范畴,简化为发现、识别危机征兆的纯技术问题,一种带有新的理论质性的危机形态被遮蔽了。

信息时代社会化媒体深刻改变了品牌危机的阶段形态,阶段理论与分析框架的塌陷使被遮蔽的新的危机形态重新呈现出来。Manuel Castells(2011)指出,“根植于信息技术的网络,已成为现代社会的普遍技术范式使社会结构和社会形态发生变化,从而使人类社会进入了一个新的时代,即信息时代”[3]。在信息时代,社会化媒体不仅建构了个体日常生活的价值观念[4]、社会认知[5]、情感经验[6]、行为方式[7]和个体的社会化过程[8],也建构了崭新的社会空间与时间形态。刘涛(2015)认为在社会化媒体所创设的新的“社会语境”下,社会各要素共同创建了碎片空间形态[9],孙梦晗(2015)认为信息社会是一个信息内爆、同步传播、瞬时传播的时代,社会化媒体所塑造的新型时间观转移了传统意义上的时间参考标准,呈现出瞬间性、零散化和无序性新特征[10]。在碎片化的时空环境中,品牌危机的阶段框架发生了严重的扭曲变形,品牌危机的阶段界限变得模糊甚至消失。以前消费者要投诉某企业,他们只能选择拨打客服电话,或者直接到店面来抗议,只要不惊动媒体,对企业的影响可以说微乎其微,而现在,消费者只需拍几张问题产品(服务)的照片或几分钟视频,然后通过微博、微信等社会化媒体的高速度大范围传播,就很可能演变成一场品牌危机,给企业带来前所未有的灾难。那些碎片化的、微小的危机征兆发展为影响面极广的剧烈的危机只需要很短的时间,甚至直接相连,在时间的分布上只有脉冲式的时点轨迹,已经没有了阶段的形态。因此,有的研究者做加法,将阶段更加细化,李彪将网民对网络事件的关注划分为潜伏期、爆发期、蔓延期、反复期、缓解期、长尾期六阶段[11];有的研究者做减法,直接分为危机确认期与危机爆发期两个阶段[12](陈倩月,2016)。无论是做加法,还是做减法,都说明危机阶段划分界限越来越不分明,危机的阶段性特征模糊化,危机的阶段划分成为一个难题[13](曾繁旭,2013)。其实,这不仅仅是一个阶段划分操作层面的难题,说明危机阶段理论与分析框架的解释力在消退,我们的研究需要用一种新的理论视角与方法,重新将被遮蔽的那种新的危机形态纳入研究视野,建构新的理论体系。有的研究者深刻意识到了这一点,认为危机管理陷入深刻的危机之中,危机管理的危机在于危机管理理论的基础和文化产生了深层次的变化,提出“危机管理的危机”,认为危机管理研究亟待新的理论突破和实践创新(崔晓明,2014)。郭小平(2008)认为危机传播的研究应该向危机发展的前端延伸,在危机预警中发掘新的研究课题。碎片化时空中,关于形态微小化的危机的研究理应成为我们的理论焦点与实践中心,这也会推动品牌危机管理的价值取向转向预测与预见。

大数据为碎片化、形态微小的危机的理论建构提供了一个新的理论视角与方法论。Viktor Mayer-Schönberger(2013)在《大数据时代:生活、工作与思维的大变革》一书中将大数据的思维特征总结为:全体数据优于采样数据、非结构数据强于结构数据以及相关性替代因果律[14]。运用大数据全样本的思维,就会全面搜集到所有的危机碎片与危机征兆,形态微小的危机在大数据的逻辑上呈现出来,在大数据的视角下,我们能够发现与识别这些微小的危机,而且运用大数据显微镜思维来洞悉危机碎片与危机征兆之间的关联性,来达到对这些微小危机演变的预测。在某种程度上,对于微小危机的关注是大数据思维与方法重塑品牌危机内涵的必然结果,是大数据逻辑的自然呈现。在大数据理论视角与方法论的关照下,微小危机的理论建构都将是大数据思维与逻辑的自然呈现。

Norman R.Augustine(2001)指出“留心那些细微的征兆,将是非常有益的[15]”,可能只是出于对经常忽视危机征兆与危机预防的管理者的提醒,却成为对品牌危机的理论焦点与实践重心发生转移的预见。我们沿着Norman R.Augustine提供的思路,在大数据视角下,将那些微小的、碎片化的、模糊的、带着危机症候的危机萌芽作为研究对象,提出品牌微危机的概念。

品牌微危机可能是一种信号,也可能表现为一个问题。Guth(1995)认为管理者不仅要关注危机是否会发生,更要关注危机将在什么时候,以什么形式发生[16]。实际上,任何商业环境下的巨变之前都会有警示信号产生[17],Kappelman(2011)研究IT项目的失败原因时也指出,在项目失败前很长一段时间内已经有明显征兆或早期预警信号显示[18]。Brabandere(2005)从信号学角度指出公司刻板守旧的深层原因是对弱信号不敏感,认为企业要关注5类现象背后的弱信号:各种瑕疵,如顾客抱怨等:氛围失和、意见相左,如与经销商、供货商的紧张关系;经营过程中的意外;似是而非的理由和顾虑重重的决定;谨记居安思危。危机的端倪永远只是弱信号,等到见形成态的阶段,危机已经很难管理[19]。所以,危机管理需要从断断续续的弱信号开始,从萌芽状态抓起,组织管理要有“小题大做”的能力,小题往往是系统溃散的引信,在对小问题“上纲上线”的讨论过程中,组织能够学会防患于未然。我们常说“三分医,七分养”,如果将品牌比成一个人的话,将危机视作疾病,是“医”的对象的话,那么问题管理则可视作“养”的过程,通过养的过程积极预防,及时发现危机的萌芽。研究问题的管理,本质上是研究危机的前兆。美国危机管理机构ICM根据2014年度报告,即对媒体报道的危机所做的量化统计发现,2/3的危机属于积发性的危机,且是可以避免的,不至于成为媒体的头条闻,只有1/3的危机才是突发的。因此有一个提法,叫做“冒烟的危机”[20],意思是说,大部分品牌危机是由一系列微小的容易被公司高层领导忽视的事件综合而引发的,这种危机在其潜伏期内,往往有许多像冒烟的导火索征候表现出来。

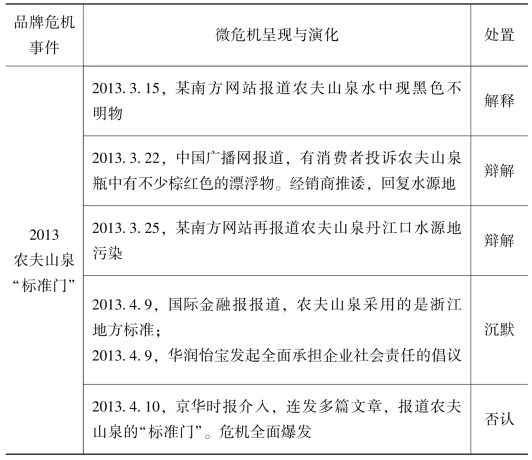

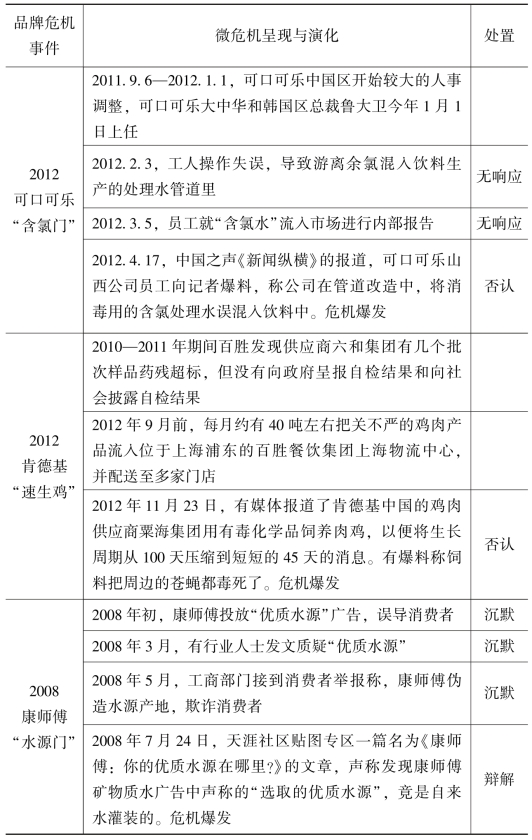

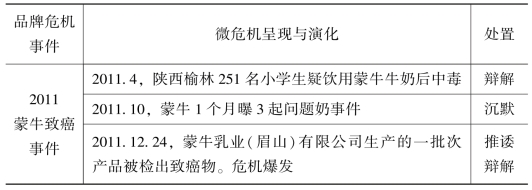

品牌微危机在现实的危机事件中普遍存在。比如三鹿奶粉品牌危机事件,从2007年12月企业陆续接到消费者关于婴幼儿食用三鹿牌奶粉出现疾患的投诉,而企业沉默不语,对消费者不闻不问开始,品牌微危机就已经形成了。到2008年3月南京出现全国首例肾结石婴儿病例,此后甘肃、广东、湖南、北京等地不断出现因食用三鹿奶粉引发肾结石病例。再到2008年6月三鹿奶粉中发现非蛋白氮含量异常,8月1日三鹿确定其产品中含有三聚氰胺,原因在于奶源中有三聚氰胺掺入。可以看到,从2007年12月到2008年,都是品牌微危机形成与演化的时间,如果三鹿集团能够采取正确的互动策略,品牌微危机就不会进一步演化为全面危机。现实生活中像这样的例子不胜枚举,部分案例如表3-1所示。

表3-1 品牌微危机呈现与演化案例(部分)(www.zuozong.com)

续表

续表

我们以农夫山泉的“标准门”为例来说明品牌微危机的存在与演变。农夫山泉“标准门”的爆发时间是在2013年4月10日,这个时间点通过百度指数也可以得到验证。在危机全面爆发之前,出现许多危机征兆,比如消费者投诉、媒体报道以及经销商的推诿与不适当的对消费者的回应,这些都说明利益相关者对于农夫山泉的产品质量出现了不满与不信任,最起码表现了担忧,这个时候品牌微危机已经形成了,是需要应对的。但是可惜的是,农夫山泉并没有采取应对微危机的措施,不管是对消费者,还是对媒体,不是置之不理,就是辩解坚持产品没有问题,是符合相关标准的,在受到相关媒体质疑后,却又保持了沉默,终于在《京华时报》介入后,引发网络媒体大量转载,此时农夫山泉也没有采取相应措施,建立良好的媒体关系,避免危机扩大,微危机演进为全面危机。由此,我们可以看到,最初面对微危机,农夫山泉并未高度重视,采取有效的策略去解决问题,错失了消融微危机的良机。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。