一篇作品的思想内容犹如灵魂,组织结构好似骨架,语言文字好比血肉。在表达上要言之有物,言之有序,言之有意,这是艺术作品创作的基本要求。言之有物是指文章内容不空洞;言之有序是指文章结构严谨;言之有意是指文章意蕴内涵深刻。在教学中语文教师对文本“意”之解读,就是剖析作品的思想灵魂。既是一个价值取向问题,也是一个如何教化学生的问题。新课程改革以来,语文教材脱离了“政治枷锁”,语文课堂脱离了“教参主义”,从教材到课堂都发生了可喜变化,教师思想得到了松绑,学生思维空前活泼。但是,教师对文本“多元解读”的过热追捧,对“独特体验”的过分珍视,使得部分教师的一些课堂不免走入了另一个极端,出现了“脱离文本的旁逸斜出的创造性阅读”,“以偏概全的多元解读”,甚至有的是不顾作者本意和文本价值取向的任意曲解,“多元解读”出现了对文本不忠的“越轨”现象。

如有的教师在教学《狐狸和乌鸦》一文时,学生把狐狸骗取乌鸦的言行说成是狐狸“聪明”,教师认为这是学生对文本的创新理解,也持赞同的观点;在教学《一夜的工作》时,有的教师甚至认为是对周总理艰苦朴素的可贵品质,简朴的生活作风的高度赞扬,是一种理想化、虚高化的理解,已经脱离了现实生活人的正常需求。把《卖火柴的小女孩》中“这个小女孩坐在墙角里,两腮通红,嘴上带着微笑”。“谁也不知道她曾经看到过多么美丽的东西,她曾经多么幸福,跟着她奶奶一起走向新年的幸福中去”。解读为小女孩对幸福生活的向往,对美好事物不屈不挠的追求,在她身上闪现出人性的美,让孩子从小就要有在困境面前坚持下去,拥有一颗真、善、美的心。这样的解读,教师无疑是偏离了作者所要表达的主题思想,脱离了作者生活的时代背景,是一种对文本的曲解和误读。

《语文课程标准》要求阅读教学“要珍视学生独特的感受、体验和理解”。“在理解课文的基础上,提倡多角度、有创意的阅读……但要防止逐字逐句地过深分析和远离文本的过度发挥”。可见新课标强调创造性阅读,关注学生阅读个性的张扬,倡导并鼓励“多元解读”。但“多元解读”不能远离文本天马行空,要从文本承载的本意和文化的角度两方面去解读,引导学生获得正确的价值观,从而达到教化学生的目的。

人教版五年级下册《自己的花是让别人看的》,是国学大师季羡林先生笔下一篇精美隽永的散文。该文讲述的是季老先生在德国留学期间,见到的德国小镇哥廷根人独特的养花方式,以及由此折射出的独特的民族修养和人性魅力。短文中有一句颇耐人寻味的话:“人人为我,我为人人”,在文章的结尾之处也有一句让人过目不忘的短句:“多么奇丽的景色!多么奇特的民族!”在教学中不乏有许多老师仅仅抓住以上两句话去解读文章作者的写作本意,是一叶障目,以偏概全的。有的教师认为:“人人为我,我为人人”是我国传统美德助人为乐的最高境界,它的道德寓意在于,如果每个人心中都有他人,自己也必在他人心中。于是便以此为该篇短文的主旨和意图教育学生,要努力提高自己的思想道德觉悟,发扬“人人为我,我为人人”的良好风尚,把语文课上成思品说教课。但有的教师则认为:将季老的《自己的花是让别人看的》解读为“人人为我,我为人人”的道德说教是违背作者初衷和编者意图的,异域风情、异国文化才是本文价值的唯一主题。

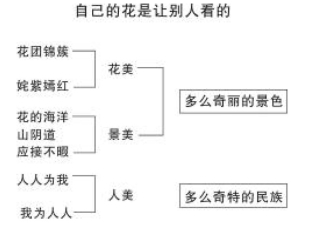

以上两种对文本的价值取向之所以存有异议,正是因为每个人解读文本的立足点不同,一种是站在思想道德的角度去解读;而另一种则是从文章所叙述的文化背景上去解读。我认为二者都没有错,关键是如何把二者有机地融为一体。其实有很多教师忽略了此文开篇的一句短语:“爱美大概也算是人的天性吧。”写“美”是这篇文章的主线,“家家户户的窗子前都是花团锦簇、姹紫嫣红”——这是花美;“许多窗子连接在一起,汇成了一个花的海洋,让我们看的人如入山阴道上,应接不暇”——这是景美;“他们的花不像在中国那样,养在屋子里,他们是把花都栽种在临街窗户的外面。花朵都朝外开,在屋子里只能看到花的脊梁”,“每一家都是这样,在屋子里的时候,自己的花是让别人看的;走在街上的时候,自己又看别人的花。人人为我,我为人人”——这是人美。文章是怎样描写这“三美”的?我们不妨走进文本去细品一下:花美,抒发了德国人爱花的真切;景美,表达了德国人独特的养花方式,这种养花方式折射出的是一个民族特有的文化——“花文化”,就像我国独特的八大菜系,折射出的是中华民族特有的餐饮文化一样。正因为德国人爱花的真切,养花的独特,创造出了一个浪漫温馨的美好世界。季老漫步街头,置身于花的海洋,花的世界,才领悟到一种至高无上的人生境界——“人人为我,我为人人”,从而体现出人性之美。这真是“多么奇丽的景色!多么奇特的民族!”本文不同于一般描写景物风情类的文章,不是纯粹描写景物,而是像拉家常一样娓娓道来。在讲述德国风景民俗的同时,用最精练概括的语言点明了通俗易懂但又意味深长的哲理,读起来让人既开眼界,又回味无穷,颇受教育。

如果透过德国人真切爱花、独特养花的文化背景,“人人为我,我为人人”的高尚情操就不难领悟,本文的价值取向就会统一到异国文化、异域风情与季老先生的写作意图和本文主旨上来。

【案例】《自己的花是让别人看的》课堂实录

(一)复习导入

师:同学们,这节课我们继续跟随国学大师季羡林走进那美得像童话一样的地方——德国的哥廷根。(相机板书课题:自己的花是让别人看的)

师:这个课题有点特别,里面有一对反义词,大家知道吗?

学生:“自己”一“别人”

师:嗯,自己的花,别人看,蕴含什么特别的意义呢?我们怎样来读懂这篇文章呢?下面我们一起来学习。

(二)品味景色之美,感悟异域风情。

师:本文开篇的第一句话是怎么写的?谁读给大家听听。

学生:“爱美大概也算是人的天性吧。”

师:读得刚劲有力,不错。大家再齐读一遍。

(学生齐读)

师:爱美既然是人的天性,那么毫无疑问德国人也爱美。在季老的这篇短文中有哪些地方是写美的?大家快速默读一遍课文,勾画出文中描写美的句段。

(学生全班默读)

师:分组讨论:你勾画出的句段具体描写的是什么美?

(学生四人一组进行讨论)

师:谁来说说你勾画出了哪些句段。

学生:“走过任何一条街,抬头向上看,家家户户的窗子前都是花团锦簇、姹紫嫣红。”

师:这位同学读书认真,这一句找得不错。还有其他同学勾画这句的吗?举手看看。

师:出示课件(让全班齐读):“走过任何一条街,抬头向上看,家家户户的窗子前都是花团锦簇、姹紫嫣红。”

师:从这句话中你读出了什么?

学生1:我读出了花很多,很美。

学生2:我读出每户都在养花,而且花养得非常好,非常美丽。

师:两位同学很会读书,从一句话中读出了这么多信息:户户在养花,养的花很多,花开得非常美丽。那你是从哪些词语中读出来的呢?

学生:家家户户、花团锦簇、姹紫嫣红。

(师相机板书:花团锦簇、姹紫嫣红)

师:读书就要像这位同学一样,从词语中读出信息。同学们当你读到“花团锦簇”这个词语,眼前出现了什么?读到“姹紫嫣红”呢?(想象)

学生:眼前出现了一团团、一簇簇的花朵,形容花很多很美丽。

师:这里两个词语都形容花很美很多,不是重复了吗?对比理解“花团锦簇(多而茂,重形态)、姹紫嫣红(艳而娇,重色彩)”的意思。

师:(播放PPT图画,让学生观看)这些娇艳的花一朵紧挨着一朵,一朵紧压着一朵,它们挤在一起,靠在一起,相互簇拥着,有时候都分不出它们谁是谁了。花儿的这种形态就叫作——花团锦簇。各色鲜花聚在一起就是——姹紫嫣红。(师相机板书:花美)

师:全班再读一遍——(学生齐读)“走过任何一条街,抬头向上看,家家户户的窗子前都是花团锦簇、姹紫嫣红。”

师:还有哪位同学勾画出写美的句子?

学生:我勾画的是“许多窗子连接在一起,汇成了一个花的海洋,让我们看的人如入山阴道上,应接不暇。”这一句。

师:不错。这也是一句写美的句子,大家读一读。

(全班齐读)

师:这一句写的是一家一户的花,还是写整条街道的花?你是从哪些词语中读出来的?

学生:这一句写的是整条街道的花。我是从“花的海洋、山阴道、应接不暇”这些词中读出来的。

师:这位同学读书非常认真仔细,从词语中读出了信息——写的是整条街道的花。当你读到“花的海洋、山阴道、应接不暇”时,你有什么感受(想象)?

学生:我觉得这儿的花很丰富。

师:丰富。丰富除了表现在色彩鲜艳多彩,美丽多姿外,还表现在哪儿?

学生:我觉得这儿的花很多。我是从“花的海洋”这个词看出来的。

师:还有哪个词也可感到花多呢?(www.zuozong.com)

学生:我从“应接不暇”这个词语感受到花也很多。

师:这句除了写花的多外,还写了美吗?大家从哪里可以感受到写美?

学生:“让我们看的人如入山阴道上,应接不暇。”这句写的是街道的美。

师:你是怎么读懂的?

学生:走在街上,如入山阴道。山阴道两边有树有花,景色非常美。

师:是啊!这是多美的街道啊!人走在街道上,就像是走在山阴道上,能够感触到枝叶拂面,花香扑鼻,这里写的是景色美。

(师相机板书:景美)

师:我们分男女生来PK一下吧,看哪一组能够把街道的景色读得更美。

学生:(两大组赛读)“许多窗子连接在一起,汇成了一个花的海洋,让我们看的人如入山阴道上,应接不暇。”

师:大家都读得很好,把老师带到了奇丽的哥廷根。给你们一个奖励吧!(播放PPT出示哥廷根街道图片)我带你们去哥廷根的大街小巷走一走。

师:(引背)“走过任何一条街,抬头向上看”——

学生:(齐背)“家家户户的窗子前都是花团锦簇、姹紫嫣红”。

师:(引背)“许多窗子连接在一起”——

学生:(齐背)“汇成了一个花的海洋,让我们看的人如入山阴道上,应接不暇”。

师:(引背)“是啊,每一家都是这样,在屋子里的时候”——

学生:(齐背)“自己的花是让别人看的”。

师:(引背)“走在街上的时候”——

学生:(齐背)“自己又看别人的花”。

(三)品味人性之美,感悟奇特民族文化。

师:刚才前面大家勾画了季老写花美、景美的句子,还有没有勾画出写其他美的句子?

(学生迟疑)

师:透过花美景美,我们现在感觉到德国的人怎么样?

学生:人也美。

(师相机板书:人美)

师:从文中的哪个句子可以读出来?

学生1:“他们的花不像在中国那样,养在屋子里,他们是把花都栽种在临街窗户的外面。花朵都朝外开,在屋子里只能看到花的脊梁。”

学生2:“你这样养花是给别人看的吧!她莞尔一笑,说:‘正是这样!’”

师:你是怎样读出来的呢?

学生:这两句告诉我们,他们养花把花朵朝窗外,让别人看花,自己看花的脊梁。他们这样做觉得很正常。

师:这是一种什么样的境界?

学生:(齐)“人人为我,我为人人”的高尚境界

师:是啊!从德国人这种独特的养花方式中可以看出这个民族有让人分享、彼此关怀和心中有他人的思想境界。

师:现在大家再读一下课题,从课题的反义词中你读懂了什么?

学生:(齐读)“自己的花是让别人看的”。

学生:从课题中我读懂了“我为人人”。

学生:我读懂了德国人养花不像中国人这样,他们养的花是给别人看的,而自己也欣赏了别人的花。这就是“我为人人,人人为我”。

师:你的感受非常深刻。这是一个怎样的民族?

学生:“奇特的民族”!

师:从德国人独特的养花方式可以看出这个民族是一个“奇特的民族”,奇特之处就在于“我为人人,人人为我”。

(师相机板书:多么奇特的民族!)

(四)回扣课题,总结提升

师:有了这么一个“奇特的民族”,造就了哥廷根奇丽的景色。所以季老第二次来到哥廷根时,发现变化是有的,但是美丽并没有改变,不得不深深地发出感叹:这是一个——

学生:(齐)“多么奇丽的景色!多么奇特的民族!”

师:现在再来看看这个题目,我们应该这样理解:(指着板书提示)(这个题目既表现了德国的美丽,更包含了德国这个民族的传统风尚,每朵花上都承载着人心灵的美好。放在窗台上悦人悦己,人让花美,花让人更美)

板书:

本堂课的教学,以“美”为线索,通过品味语言文字去欣赏美,透过各种“美”去领略异域风情文化,感悟“人人为我,我为人人”的思想境界。教学中清晰地引领学生获取正确的价值观,不失为对文本的独到解读。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。