武士类石刻,一般雕刻在墓室门柱内侧,武士面对面站立,共同守护墓主人。这种武士其实就是我国历史上广为流行的“门神”观念,在地宫环境营造的体现。

门神崇拜,源于原始自然崇拜。门的出现,一为自身出入提供方便,二是为防范敌害闯入。由于门户是房屋与外面世界相通的地方,便产生了对门户的崇拜。早在先秦时代,上自天子下及庶人即已形成门神崇拜,《礼记·祭法》云:“夫圣王之制祭祀也:法施于民则祀之,以死勤事则祀之,以劳定国则祀之,能御大灾则祀之,能捍大患则祀之。”[12]“门”在生活中作为“御大灾”“捍大患”的最后屏障,成为《礼记》中“五祀”的重要内容。故《祭法》中“王为群姓立七祀”“诸侯为国立五祀”,皆有“国门”,“大夫立三祀”“适士立二祀”,皆有“门”,“庶士、庶人立一祀,或立户,或立灶”。人们赋予门神驱邪魔、卫家宅、保平安、助功利、降吉祥等多种功能,道教因袭这种信仰,将门神纳入神系,加以祀奉。门神包括捉鬼门神、武将门神、文官门神、祈福门神等四类。

门户之祀起源于西汉。初起时,人们以“桃人饰门”“画虎于门”“户贴画鸡”等非人格化的神来守卫门户。而后出现的人格化的门神是“神荼”“郁垒”,典出王充《论衡·订鬼篇》所引《山海经》佚文,曰:“沧海之中,有度朔之山,上有大桃木,其屈蟠三千里,其枝间东北曰鬼门,万鬼所出入也。上有二神人,一曰神荼,一曰郁垒,主阅领万鬼。恶害之鬼,执以苇索,而以食虎。于是黄帝乃作礼以时驱之,立大桃人,门户画神荼、郁垒与虎,悬苇索以御。凶魅有形,故执以食虎”[13]。“神荼”“郁垒”作为门神,除了文献还有实物为证,汉画像石上就有神荼、郁垒执虎饲鬼的形象,与上述文献“执以食虎”的所述一致。

图3-13 神荼(右)、郁垒(左)(哥伦比亚大学东亚图书馆藏)

神荼和郁垒之后,门神有了唐代秦琼(秦叔宝)和尉迟恭(尉迟敬德)两位著名的武将门神。贞观十七年(643)二月,唐太宗李世民为怀念当初一同打天下的众位功臣(当时已有数位辞世,活着的也多已老迈),建凌烟阁,命阎立本绘二十四位功臣图像,时常前往怀旧。秦琼、尉迟敬德位列其中。元明间,随着小说《西游记》《隋唐演义》的流行,二人转型为门神。《西游记》写道:二将军“头戴金盔光烁烁,身披铠甲龙鳞,护心宝镜幌祥云,狮蛮收紧扣,绣带彩霞新,这一个凤眼朝天星斗怕,那一个环睛映电月光浮;他本是英雄豪杰旧勋臣,只落得千年称户尉,万古作门神”。《隋唐演义》写得更邪乎:“唐太宗李世民成就帝业,其间杀人无数,即位后身体极差,夜间梦寐不宁,多做噩梦,李世民惧之,受不住折磨,召众将群臣商议,让元帅秦琼与大将军尉迟恭二人每夜披甲持械守卫于宫门两旁,果然无事。然久而久之,太宗念秦琼,尉迟恭二将日夜辛劳,便让宫中画匠绘制二将之戎装像,怒目发威,手持鞭锏,悬挂于宫门两旁,此后邪祟全消。”此后民间也逐渐张贴门神二将军。

但中国民间传说中最能打鬼驱除邪祟的神是钟馗。旧时中国民间常挂钟馗的像辟邪除灾,是中国传统文化中的“唐·赐福镇宅圣君”。宋代传李嵩作的《岁朝图》,所绘为宋代新年习俗,画中外门贴武将门神,内门贴文官门神,文官门神有五子登科、父子状元、带子上朝、福神魏征等。后世又有祈福一类门神,包括天官赐福、福禄寿三星、麒麟送子、双喜临门、一团和气、聚宝盆等。

中国民间传统事死如生。在中国的民间信仰中,没有真正的死亡观念,一个人死了,只不过是回到原来的所来之地,死是生的开始,因此在人死后营造一个生活场景,为其提供生活服务在中国古代民俗中是一个普遍而重要的事。合江宋代石室墓仿人间生活,墓室中间多有石板拼成的棺台,墓室左右两壁和后壁砌壁龛,既然人生前要在住宅门前置门神御邪,墓中置武士门神镇墓就不难理解。

合江武士类石刻,其技法均为高浮雕或浅浮雕,物象外剔地较深,物象浮起较高,细部层次起伏明显,立体感较强,其规格大小视墓室规模不同有所差别,一般高110~192厘米,宽41~69厘米,厚9~15厘米。武士基本形象为头戴兜鍪,顶有缨饰,身披铠甲,手执兵器,足穿靴,脚踏祥云。

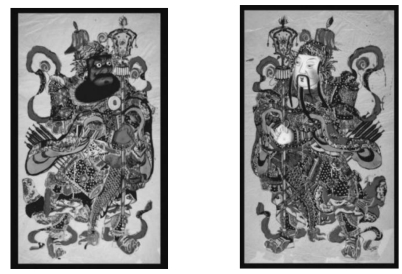

冷兵器时代战事中,军队将士们身着护身衣,头戴护头帽,这就是所谓“甲胄”。“甲,铠;胄,兜鍪也。”甲是围在人体或物体外面起保护作用的装备,用金属、皮革等制成;胄就是兜鍪,以金属制造,故有人将兜鍪称为头上的铠甲,即“首铠”。《释名》记载:“铠或谓之甲,似物孚甲以自御也。”兜鍪是古代战士戴的头盔。秦汉以前称胄,后叫兜鍪。大多数兜鍪除了能保护头部外,还能护全头、颈、喉,兼护部分面部及肩部。战国前头盔称之为胄,战国后称为“兜鍪”。殷商时期就有青铜头盔,战国时期出现铁头盔。

图3-14 春秋时期青铜头盔[14]

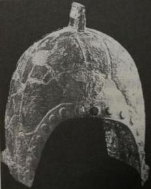

古代的“甲”属于防御功能极强的服饰部分。最初“甲”以皮制作,故只称“甲”不称“铠”。古代的“甲”主要以犀牛皮和野牛皮制成,并以皮做成鞲,戴在手臂上。西周时期设有专门负责鞣革制甲的“函人官”,甲分为犀甲、兕甲、合甲三种。甲质地极其坚硬,据说犀甲可以使用一百年,兕甲可以使用二百年,合甲则可使用三百年。甲穿在身上,按衣裳的位置分布,可以分为腰以上部位和腰以下部位。西汉时期铁铠甲取代了先前时期的皮甲,西汉铁甲称为“玄甲”(甲上涂黑漆)。唐朝宣宗时期,出现一种将纸经过鞣制做软,一层层叠放钉牢做甲,再用水浸湿,箭很难穿透的纸甲。到宋代,根据宋史记载,宋代军服分为两类,一类是继承传统,以实战要求装备的头盔铠甲,有皮制和铁制两种,另一类用于仪仗、巡逻、守卫,定为战袍和战袄,这种军服紧身窄袖。宋代铠甲,基本形制继承唐代风格而略有变化,包括兜鍪、甲衣、披膊、吊腿。

图3-15 宋代武士铠甲[15]

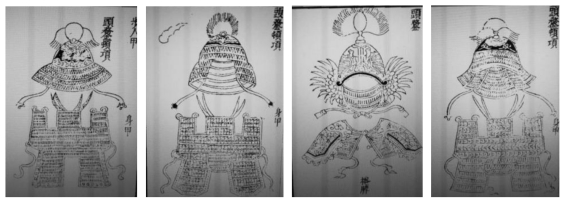

《武经总要》对宋代时期的兜鍪做了详细图示,如下图所示:

图3-16 《武经总要》中的“头鍪顿项”[16]

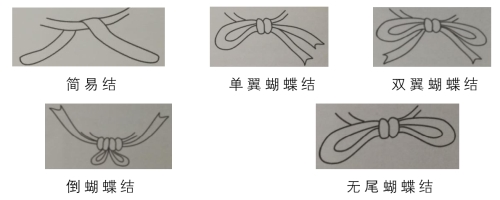

从《武经总要》所载的图我们看到,兜鍪整体呈圆形覆钵状,盔面装饰花纹,盔顶有缨饰,两侧有护耳,后缀护项,即所谓“顿项”。兜鍪种类多以形象设定,有虎头兜鍪、凤翅兜鍪、狻猊兜鍪等,其中尤以凤翅兜鍪多见。兜鍪由两条巾带在颏下系结固定,结饰多种多样,根据张春新的研究,宋墓石刻中武士兜鍪的结主要有简易结、单翼蝴蝶结、双翼蝴蝶结、倒蝴蝶结、无尾蝴蝶结几类,如下图所示[17]:

图3-17 宋墓石刻武士衣结

合江宋墓武士石刻的兜鍪多见凤翅,结则以倒蝴蝶结为主,如下图所示:[18]

图3-18 合江宋墓石刻武士头部

合江宋墓石刻的武士头部除戴头盔外,还有戴所谓“幞头”者。幞头是一种头巾,亦名“折上巾”,巾子起源于北周,初唐定型。孟元老《东京梦华录》载:“楼下用枋木垒成露台一所,彩结栏槛,两边皆禁卫排立,锦袍,幞头簪赐花,执骨朵子。”[19]这是北宋时期军士的头饰。

图3-19 唐章怀太子墓 壁画中人物所着幞头

图3-20 合江宋墓石刻软裹幞头武士头部

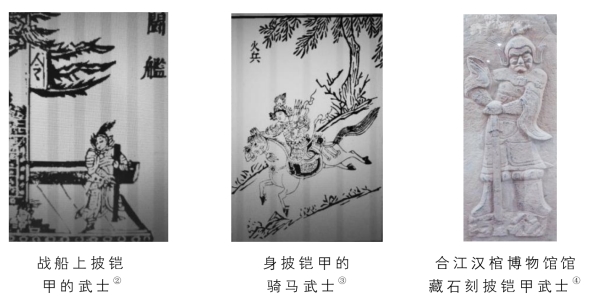

宋代军服有内着袍、外着甲和内着甲、外罩袍两种形制。前者常见,铠甲有身甲、披肩、护膊。《武经总要》对铠甲材质和形制记载如下:“有铁、皮、纸三等,其制有甲身,上缀披膊。下属吊腿,首则兜鍪顿项。”[20]并绘有披铠甲的武士图:

图3-21 披铠甲武士

②[宋]曾公亮等:《武经总要》前集·卷十三,《中国兵书集成》,北京:解放军出版社,1994年,第493页。

③[宋]曾公亮等:《武经总要》前集·卷十三,《中国兵书集成》,北京:解放军出版社,1994年,第513页。

④ 合江文物画册编委会:《合江文物画册》,第74页。

对比《武经总要》和合江宋墓石刻的武士形象,可以发现,合江宋墓石刻的武士,其盔(兜鍪)、护耳、身甲、披肩、护膊、护腕、膝裙、吊腿多有一致之处,唯石刻更为写实,细部刻画更为细腻。

宋代重文轻武,对武人的装束有严格的压制要求。这就是“武随文服”。禁军九品以上的将校军官,通常有三种服饰:朝服、公服和时服。朝服又名“具服”,是隆重朝会时所穿的服饰,按其性质不属于戎服范围。公服也谓“从省服”,是武官上朝视事所穿之服。武官的朝服、公服与文官相同。“武随文服”对宋朝将领铠甲外所穿之衣有很大影响。这使得宋代武将有一个显著的衣着特征——“衷甲”。所谓“衷甲”,就是“披甲于内,而加衣甲上”。即在铠甲外罩上战袍或者一种短身绣衫,《宋史·仪卫志》中称作“绣衫”。这种绣衫无扣,用衣襟下缘的垂带在胸前系结,绣衫上有绣纹,绣纹是区分各军的标志:“凡绣文,金吾卫以辟邪,左右卫以瑞马,骁骑以雕虎,屯卫以赤豹,武卫以瑞鹰。”[21]绣纹位置在后背。到了南宋,“衷甲”的宽袖短衫变成了广袖、大翻领、右衽,长及脚背,无带扣以腰带系束的一种类似公服的宽大长袍。衣身宽松、袖子宽广不便于战场上作战,将领需在袖子上打一个结。显然,这种衣身宽松、袖子宽广的衣服不是出于实战功能的考虑,而是一种体现文人荣誉感的穿着。在合江宋墓石刻中,内着铠甲外罩袍的武士形象较常见。

合江宋墓石刻武士战袍以领来划分,分为三种形制(图3-22):大翻领、圆领、交领。同样的战袍样式在泸州市博物馆、泸县宋墓石刻博物馆也找得到。在这几类外袍中,合江宋墓出土的大翻领战袍尤其具有强烈的装饰性,领的式样和其裁剪、缝纫工艺给人以穿越的感觉,视觉冲击十分强烈。

图3-22 合江汉棺博物馆馆藏石刻罩外袍武士

图3-23 泸州地区宋墓石刻大翻领外袍武士

图3-23的武士,左藏于合江汉棺博物馆,右藏于泸州市博物馆,均着大翻领战袍。比较二图,合江出土者视觉冲击力更强。泸州市博物馆所藏大翻领武士,神情略显呆滞,闭目眼帘下垂,似有所思;而合江汉棺博物馆所藏大翻领武士,在宋墓石刻的武士群像中可谓独树一帜。头戴兜鍪,身着大翻领战袍,仰头向天,睥睨而视,有着一种凛然不可侵的气势,其高傲与不屑的神态与别样的服饰结合在一起,使得武士显得出类拔萃。

合江宋墓石刻武士均手持武器,武器种类包括剑、斧、骨朵等。

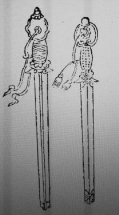

剑是中国传统兵器。《说文解字·卷四》“刃部”云:剑,“人所带兵也。从刃,佥声”,《武经总要》载宋代剑的式样:(www.zuozong.com)

图3-24 宋代剑的式样[22]

合江宋墓石刻武士所持的剑,其式样与《武经总要》所载完全一致,惟武士持剑的姿态有以下三类:

一类是拄剑于地:

图3-25 合江汉棺博物馆馆藏石刻拄剑武士

图3-25中,图3-25-1为国家三级文物,2005年7月9日合江县车辋乡派出所拨交。石刻高130厘米,宽41厘米,厚10厘米,红砂石质,高浮雕,墓室构件,竖长方形。武士头戴兜鍪,顶有缨饰,两侧护耳向上;面像英武,双眼微闭,方口略张,身着袍式甲胄,肩佩护膊,腿前有护甲,甲至膝下,足登靴;左手握剑柄,剑锋向下立于基座上,右臂高抬,右手抚握于左手手背上。

图3-25-2为国家二级文物,1992年3月合江县合江镇仁家沟采集。石刻高162厘米,宽53厘米,厚8厘米,高浮雕,墓室建筑构件,长方形。武士头呈半侧面,头戴兜鍪,顶着缨饰,护耳向上,顿项系扎结于颏下;面像方阔,双目圆睁,方口微闭,表情严肃;身着甲胄,肩佩虎形甲披膊,双肩凤翅上卷,腰束革带,腰两侧系垂带,垂带飘拂;腿前护甲至膝下,内裙下摆多折褶,足登短靴,双足分立于祥云上;右执剑于左腰腿前,剑垂于左脚内侧,左手抚握右手腕于腰前。

图3-25-3为国家一级文物,长110厘米,宽55厘米,厚13厘米。1999年3月合江县合江镇仁家沟采集,石质,打制雕刻而成,整体作长方体,武士头戴兜鍪,顶有缨饰,护耳高翘,双目圆睁,嘴紧闭,面像圆胖,顿项系扎蝴蝶结于颚下。身罩甲,腰束革带,两垂带于膝间向右翻卷,右手持箭置于腰前,左手于腰前紧握右手腕,足登尖头靴,两足呈外八字形立于基座。

一类是武士斜持剑:

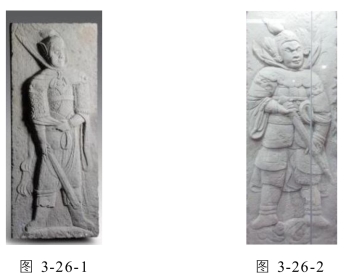

图3-26 合江汉棺博物馆馆藏石刻斜持剑武士

图3-26-1为国家一级文物,1992年3月合江县合江镇仁家沟采集。石刻长115厘米,宽50厘米,厚15厘米。打制雕刻而成,整体作长方体,四边及背面无图案,正面雕刻武士,武士呈站姿,头戴兜鍪,顶饰缨向后飘,两侧护耳向上,顿项系带扎结于颏下,两端往后向上飘,护耳上翘;面像丰满,双目圆睁,方口紧闭,呈威严状;身着甲胄,佩披膊,着护手,肩披战巾系结胸前,腰系革带,两腿裙掩至膝下;左手握巾带,右手握剑,剑身斜至左脚膝下,足登靴,两脚呈外八字立于基座上。

还有一类是武士斜举剑:

这类持剑武士较为少见。图3-27中,武士右手握剑柄,左手握剑鞘。头绾髻,着袍,交领,足登靴,两脚呈外“八”字立于基座上。

图3-27 合江汉棺博物馆馆藏石刻斜举剑武士

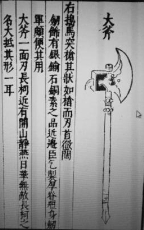

斧也是古代常用兵器,黄帝时即有斧钺之名,刀口形状一般为弧形。斧、钺通常被联称,二者的形制相似,都是用来劈砍的长兵器。区别在于钺是一种大斧,刃部宽阔,呈半月形,在斧背上有钩或斧上有枪刺。斧作为一种实战工具一直在城市防御战、水战中发挥作用,用它来砍斫敌人的攻城器具,斩截敌舰帆缆等。唐宋时期,斧钺流行军中,成千的军士持长斧作战。两宋斧的运用更普遍,宋朝军队的主要敌手是西夏、契丹、女真的骑兵,宋军在骑战中常处于劣势,主要靠步战取胜。所以宋兵多持斧钺抗击辽金铁骑的冲击,以临敌制胜。《武经总要》所载大斧、凤头斧,即是隋、唐遗制。

图3-28 宋代的斧[23]

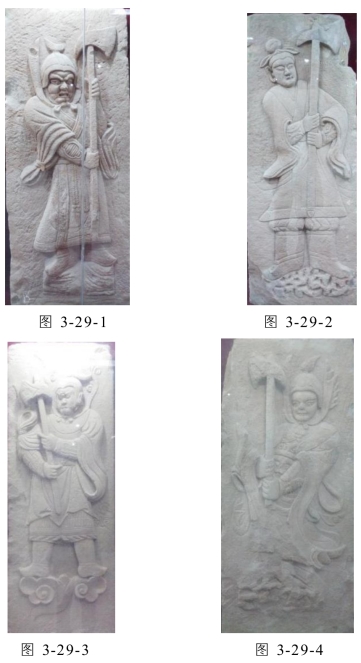

合江宋墓石刻持斧武士大体有两类形象。一类斧上举,分为左举和右举两式。

图3-29 合江汉棺博物馆馆藏石刻举斧武士

图3-29-2是国家三级文物,2005年7月9日合江县车辋乡派出所拨交。石刻高130厘米,宽41厘米,厚9厘米。红砂石质,高浮雕,墓室构件,竖长方形。武士头绾髻,饰巾,面像丰满,隆鼻,大耳,眼微闭,嘴略张;身着对襟,宽袖,战袍,手膊着护甲;双手紧握钺柄中部置于胸前,柄端至双膝间,钺首于头左侧,高出头顶;足登宽靴,双足呈外“八”字形站立于基座上。

一类是斧拄地,分为斧柄拄地和斧头拄地二式。

图3-30 合江汉棺博物馆馆藏斧拄地武士

图3-30-1是国家三级文物,高185厘米,宽64厘米,厚11厘米。1984年1月合江县合江镇田湾农行宿舍出土,高浮雕,墓室建筑构件,长方形。武士头戴兜鍪,顶有缨饰,贺脸、高鼻方嘴,双目圆睁,面像英俊、两侧护耳向上,鍪项下沿绦带系结于颏下,内着长裙,外着铠甲,肩着披膊,腰束革带,两垂带下垂至膝间,左手握斧头上端置于腹前,斧柄向下于两脚间着于座,右手抚于左手,脚穿靴,双脚向外立于祥云上。

骨朵也是宋墓石刻武士所持的常见兵器。“骨朵”为铁或硬木制成,长棒的顶端安装有石质或金属的头,头呈圆形、蒜头形等多种。《武经总要·器图》:“右蒺藜、蒜头骨朵二色,以铁若木为大首,迹其意本为胍肫。胍肫,大腹也,谓其形如胍而大,后人语讹,以胍为骨,以肫为朵(其首行知不高,或如蒺藜,或如羔首,俗也随呼之)。短柄铁链皆骨朵类,特形制小异尔。”[24]后世所谓金瓜,多用于仪仗,《宋史·仪卫志二》:“凡皇城司随驾人数,崇政殿应亲从四指挥,共二百五十二人,执擎骨朵充禁卫。”[25]

图3-31 《武经总要》中的骨朵

合江宋墓石刻持骨朵武士,有左举和右举两式。

图3-32 合江汉棺博物馆馆藏持骨朵武士

图3-32-2是国家一级文物,2001年合江县白鹿镇采集。石刻长105厘米,宽48厘米,厚10厘米,石质,打制雕刻而成,呈竖长方形。武士头戴兜鍪,顶缨饰向后飘,顿项系带扎结于颏下;护耳上翘,面像丰满威严,双目圆睁,双唇紧闭;身着长裙战袍,系护腰,护腰扎巾,腰下垂带飘向左侧;双手上下执骨朵柄斜向左肩,斜靠于左肩上;足登方靴,两脚向外呈“一”字形立于云纹上。

图3-32-3为国家二级文物,2001年5月合江县城三转盘出土。石刻高105厘米,宽49厘米,厚10厘米,石质,打制雕刻而成,头戴兜鍪,顶缨饰向后飘,顿项系带扎结于颏下;护耳上翘,面像丰满威严,双目圆睁,双唇紧闭;身着长裙战袍,系护腰,护腰扎巾,腰下垂带飘向左侧;双手上下执骨朵,柄斜向左肩,斜靠于左肩上;足登方靴,两脚向外呈“一”字形立于云纹上。

图3-32-4是国家二级文物,宋高浮雕持骨朵武士石刻,2005年7月合江县车辋乡派出所从文物贩子处追回。石刻高14.4厘米,宽56厘米,厚9厘米。红砂石质,高浮雕,墓室构件,竖长方形。武士头戴兜鍪,顶有缨饰,顿项系带扎结于颏下,两端呈凤翅往后向上飘,两护耳向上;面像英俊,高鼻凤眼,神态威严;身着甲胄,佩披膊,肩披长巾,着护手,腰系革带,两垂带下垂膝后往右飘,足登靴,向外呈“八”字形站立于座基,右手在上,左手在下,紧握骨朵长柄于右。骨朵形如圆锤,柄垂直向下。

在合江宋墓石刻武士群体形象中,有几方女武士形象尤为突出。

图3-33 合江汉棺博物馆馆藏女武士

图3-33-1为国家一级文物,长128厘米,宽47厘米,厚13厘米。1992年3月合江县合江镇仁家沟采集,石质,打制雕刻而成,整体作长方体,四边及背面无图案,正面高浮雕武士,武士面容清秀,头戴兜鍪,顶有缨饰,护耳上顿项系带扎蝴蝶结于颏下,头后巾帛呈环饰,身外着皮,肩佩皮护膊,胸束绦带系结于胸,腰束带,两垂带腹前翻卷,身内着广袖战袍,腿裙垂至膝下,双手执钺柄斜横于腰间,钺头在左肩上方,柄端于右腿外侧,足登靴,两足呈外“八”字站立于基座上。

图3-33-2为国家一级文物,1999年3月合江县合江镇仁家沟采集。石刻长115厘米,宽50厘米,厚15厘米。石质,打制雕刻而成,整体作长方体,四边及正面无图案,正面高浮雕武士像,武士头戴凤帽,面像微笑,身着广袖战袍,右袖系蝴蝶结往右后扬,左袖垂于左膝下,腰束宽带,垂带下垂于膝下,双手握钺柄于左腰间,钺头紧靠左肩,柄端置于两足间,脚着靴分立于基座。

图3-33-3是国家一级文物,长110厘米,宽55厘米,厚13厘米。1999年3月合江县合江镇仁家沟采集,石质,打制雕刻而成,整体作长方体,武士头戴兜鍪,顶有缨饰,护耳高翘,双目圆睁,嘴紧闭,面像圆胖,顿项系扎蝴蝶结于颏下。身罩甲,腰束革带,两垂带于膝间向右翻卷,右手持箭置于腰前,左手于腰前紧握右手腕,足登尖头靴,两足呈外八字形立于基座。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。