税收管理产生的原因,即为什么要进行税收管理?本部分从以下几个方面来讲述并论证税收管理的必要性:

1)一个理论现象——原生性税收遵从

原生性纳税人行为是指在不存在税收管理的条件下,纳税人面对业已确定的税收制度所作出的各种纳税行为选择。原生性税收遵从指在不存在税收管理的条件下,纳税人面对业已确定的税收制度所作出的依法纳税行为。“原生性税收遵从”包含了以下三个最基本的假设:①纳税人都能知道(了解并理解)税法;②纳税人能够认同税收的作用;③在知道税法的基础上,纳税人都能够并且愿意依法纳税。这就意味着:如果现实中所有的纳税人都符合“原生性税收遵从”的假设条件,那么税收管理是毫无必要的。但需要注意的是:“原生性税收遵从”在理论上可以进行探讨,即在理论上不排除其可能,但在实践中几乎是不存在的。实践中往往大量存在着原生性税收不遵从。所谓原生性税收不遵从指在不存在税收管理的条件下,纳税人面对业已确定的税收制度所作出的各种不依法纳税行为。主要表现为:纳税人不能完整、准确地理解税收法律与法规;不能正确认识税收的性质与作用;不能自觉、准确、及时地履行纳税义务。税收管理是否必要,主要取决于在不存在税收管理的条件下,纳税人的行为是原生性税收遵从,还是原生性税收不遵从。

2)实践中的真实情况——税收不遵从

在实践中,由于税收触犯了纳税人的利益,降低了其税后可支配收益。因此,“尽可能地少纳税”几乎是所有纳税人的“共同愿望”。这就导致了实践中的“税收不遵从”现象。

例如,某企业高管,其年薪为120 万元。如果不纳税,他可以用40 万元作为首付买一栋住房,用80 万元换一辆新车。但事实上不纳税是不可能的,按照我国修订后的个人所得税法,他要按照45%的税率交纳个人所得税。全年纳税额=[(10-0.35)×45%-1.350 5]×12=35.904(万元)。这样,仅就其当年的薪金而言,买房就换不了车,换车就买不了房。再如,对低收入者也是一样,即使他只交几十块钱的税,他也不愿意。对企业而言,也是同样的道理。

在实践中,税收不遵从可以大致分为以下几种类型:

(1)无知性不遵从

无知性不遵从是指纳税人因不知道税法而不纳税。主要表现为:

a.不想知道,懒得知道。

b.想知道而不得而知。

c.不完全知道。有的实体知道,程序不知;有的程序知道,实体不知。

例如,在实践中有很多的纳税人,由于不知道税法而从未办理税务登记,也从未申报纳税,就属于无知性不遵从。

(2)故意性不遵从

故意性不遵从是指纳税人在知道税法的情况下故意不纳税。根据不同的表现形式,可以将故意性不遵从分为:

a.隐蔽性不遵从。隐蔽性不遵从通常通过以下几种方式实现:

ⅰ.隐瞒税籍。即隐瞒纳税人身份。例如,故意不办理税务登记。

ⅱ.隐瞒税基。例如,偷税(故意多列支出,不列或少列收入)。

ⅲ.隐瞒纳税能力。例如,故意性欠税,逃避追缴欠税。

b.公开性不遵从。公开性不遵从通常通过以下几种方式实现:

ⅰ.软方式。例如,骗税。

ⅱ.硬方式。例如,抗税。

(3)被动性不遵从

被动性不遵从主要是指非故意性欠税,即纳税人虽然知道税法,也想依法纳税,但由于各种原因不能按期缴纳或者解缴。

例如,某些企业纳税人在生产经营中可能会遇到以下特殊困难:

ⅰ.因不可抗力导致纳税人发生较大损失,正常生产经营活动受到较大影响的。

ⅱ.当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费后,不足以缴纳税款的。

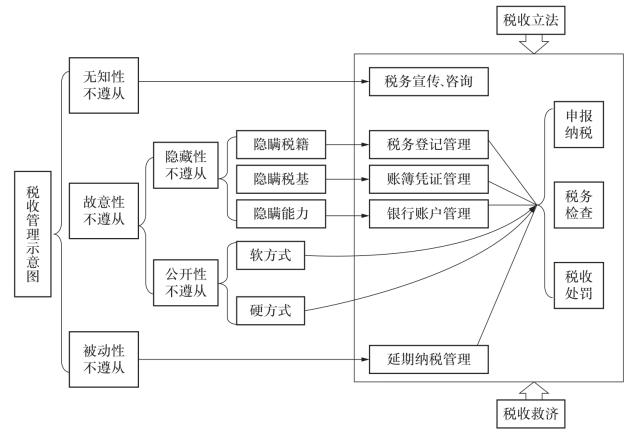

上述税收不遵从的类型如图1.2 所示。

图1.2 税收管理示意图

由图1.2 可以看出,在实践中,税收不遵从可以大致分为无知性不遵从、故意性不遵从、被动性不遵从。其中故意性不遵从又分为隐藏性不遵从和公开性不遵从。隐蔽性不遵从通常通过隐瞒税籍、隐瞒税基、隐瞒纳税能力这几种方式来实现。公开性不遵从通常通过骗税等软方式、抗税等硬方式来实现。如果没有税收管理,纳税人就不能自觉地依法履行纳税义务。因此,为了保证纳税人依法履行纳税义务,就必须进行税收管理。

消除各种原生性税收不遵从,促使纳税人由税收不遵从转化为税收遵从,在税收管理中必须采取以下措施:

①纳税服务。为促使无知性税收不遵从转化为税收遵从,税务部门必须为纳税人提供正当、有效的纳税服务。通过有效的纳税服务,无知性税收不遵从将转化为引导性税收遵从。

②税收监控。为消除自私性税收不遵从产生与存在的条件与途径,促使一部分自私性税收不遵从转化为税收遵从,税务部门必须对纳税人实施正当、有效的税收控制,这样,一部分自私性税收不遵从会因为没有逃税的机会而转化为约束性税收遵从。

③税收保卫。为消除自私性税收不遵从产生与存在的动因,消除对抗性税收不遵从,税务部门必须采取正当、有效的税收保卫措施,及时发现并严厉处罚逃税者,一部分自私性税收不遵从和对抗性税收不遵从才会转化为防卫性税收遵从。

④税收救济。税务部门征管工作中有可能发生各种不当行为,侵犯纳税人的合法权益,诱发新的税收不遵从。为保护纳税人的合法权益,应有正当、有效的税收救济措施。

通过采取以上措施,各种原生性税收不遵从分别转化为引导性税收遵从、约束性税收遵从与防卫性税收遵从。这三种税收遵从共同构成了转化性税收遵从。它们与原生性税收遵从一起构成了全部的税收遵从。

由此,遵从理论提示,没有税务管理,原生性税收不遵从就无法转化为转化性税收遵从,税务管理的目标就无法全部实现。由上述税收不遵从的现实情况可以看出,如果没有税收管理,纳税人就不能自觉地依法履行纳税义务。因此,为了保证纳税人依法履行纳税义务,就必须进行税收管理。

现实中,税收制度与税收管理都是同时产生且长久并存的。税收不遵从是世界各国面临的共同难题。据坦桑尼亚《每日新闻》2014 年12 月29 日报道,坦桑尼亚中央银行发布《2003—2012 年不正当资金流出报告》,报告称在过去10 年,由于发票不规范等原因,坦桑尼亚政府的潜在税收损失为4.62 亿美元。2010 年,英国税务海关总局(HMRC)公布了《税收流失估算报告(2010 年版)》,显示了英国2008—2009 财年HMRC 管辖的全部税种的税收流失额及其流失率。据此报告,英国两个财年的税收流失额为420 亿英镑,流失率为8.6%。2000 年,美国国内收入局重新启动“国家研究项目”(NRP),继续进行税收流失估算研究,该项目最新的估算成果是2006 年发布的2001 年度的税收流失情况。2001 年度美国联邦税收流失总额为3 450 亿美元,税收流失率是16.3%。

案例1.1 税务纠纷引发的血案

2010 年2 月18 日,一名52 岁的软件工程师驾驶一架轻型飞机撞向美国得克萨斯州奥斯汀市联邦税务局办公大楼,现场浓烟滚滚,烈焰翻腾,大楼内200 多税务官员惊慌失措,纷纷逃离。(www.zuozong.com)

驾机撞楼的是一名软件工程师,名叫约瑟夫·斯塔克,此人非常有才华,为人也正直,为什么会做出如此极端的选择呢?从他留下的遗书可以看出端倪。

一是认为税制不公平。他在遗书中说:在他很年轻的时候,就知道了“没有代表就不纳税”,这句名言推翻了君主制,建立君主立宪制。斯塔克认为美国1986 年的税制改革使中低收入者多缴了税,而且在金融危机中政府帮助了富人,不仅税收不公平,而且分配也不公平。

二是税制太复杂。斯塔克在遗书中说:“到目前为止,我们拥有专业学者都难以理解的最复杂的税制体系,几乎无人可以准确计算,法律还要求纳税人在纳税申报表底部签字,对此负责。”复杂的税制不仅增加了纳税人负担,也影响纳税人的遵从。

三是权益得不到保护。斯塔克在创办公司的过程中,曾经因为欠税,税务当局粗暴地关闭了他开办的公司。斯塔克说:“1978 年,我曾经花费了5 000 美元,至少1 000 个小时写信给参议员、众议员或者任何一个能听我申诉的懒汉,但是没有人听我的,他们全部认为我是在浪费他们的时间。”斯塔克的愤懑心情无法排解,最后忍无可忍。他在遗书中写道:“好吧,国税局的兄弟们,让我们试图有所改变吧,拿走我的一磅新鲜的肉,你们可以高枕无忧了。”美国的救济制度是相对比较完善的,但在这一个案中,却没有落实到位,这是血的教训。

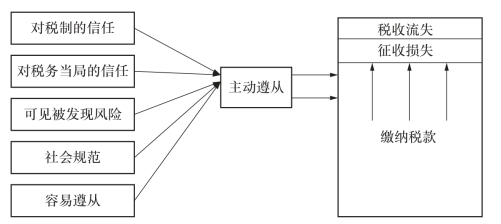

因此,要提高税收遵从必须采取以下措施:设计尽可能简单易懂的税收制度;构建透明清楚的执法过程和程序;营造较低遵从成本的内部环境;创造良好纳税服务的外部环境;夯实有效信息监管的技术支撑;实行严格税收执法的混合策略。不同效果的链条图示如图1.3所示。

图1.3 不同效果的链条图示

3)税务机关的选择:混合策略

(1)纯策略与混合策略

只选择一种策略,称为“纯策略”。纯策略通常不可能是最优策略,例如:打球或游戏老是采取同一种打法;警察老是在同一时间、同一地点巡逻;税务机关每本账都不查,导致纳税人胆大妄为;每账必查,账本积压,也导致纳税人胆大妄为。因此,必须变换策略,以各种不同的概率来选择实施几种不同策略,此称“混合策略”。如何混合,则需要根据对方的收益矩阵(支付矩阵)来预测对方的行为,从而作出博弈决策。

假定:

a.税务机关不查账,纳税人不逃税:税务机关得到税金a,纳税人纳税a: (a,-a)。

b.税务机关查账,纳税人不逃税:税务机关得到税a,查账付出成本为C,纳税人纳税a:(a-C,-a)。

c.税务机关不查账,纳税人逃税:税务机关未得税金,纳税人未缴税金:(0,0)。

d.税务机关查账,纳税人逃税:纳税人罚款F,税务机关得到F,付出成本C,故利益函数分别为:(a+F-C,-a-F)。

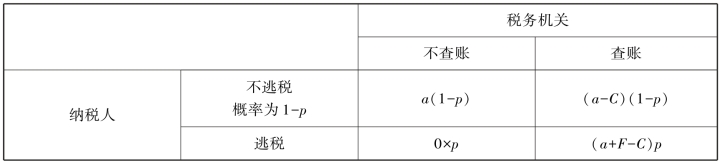

由此,可以建立收益矩阵:见表1.1,从收益矩阵中可以看出,面对税务机关查账与不查账的选择,纳税人无论选择逃税还是不逃税,其收益要么为0,要么为负,因此没有最优纯策略。

表1.1 收益矩阵

(2)纳税人的混合策略(逃避概率)分析

纳税人的策略空间:纳税与逃税

要取得最大利益,不能采取纯策略,而是采取混合策略:有时纳税,有时逃税,即采取逃税概率p,这就是需要求解的决策结果。为此必须考察在纳税者采取混合策略p 时,税务机关的利益矩阵(支付矩阵),而税务机关利益最大化决定了逃税概率p 的值。所以,逃税人要分析自己的逃税概率对于税务机关利益矩阵的影响,从而产生逃税概率p。

设逃税概率为p,税务机关的支付矩阵见表1.2。

表1.2 税务机关支付矩阵

查账预期收益:(a-C)(1-p)+(a+F-C)p=a-C+Fp

不查账预期收益:a(1-p)+0×p=a(1-p)

根据税务机关的利益函数,理性的逃税人猜测税务机关的行为,由此产生了逃税概率:

税务机关:查账预期收益(a-C+Fp),不查账预期收益a(1-p)。

当a-C+Fp> a(1-p)时,即p>C/(F+a)时,税务机关选择查账的利益大于不查账;当p<C/(F+a)时,税务机关选择不查账的利益大于查账。

逃税人根据税务机关的这一理性决策,将其逃税概率控制在p≤C/(F+a),因为这时税务机关一般不查账,打击逃税的目的就是使逃税率低于此值。

再假设罚款F=fa,f 为罚款系数,C=ca,c 为平均每元钱所花费的查账成本,则得逃税概率:p≤C/a(f+1)=c/(f+1)。可见罚款系数越高,逃税概率越小,所以应当施行重罚,才有利于税收征管。同时,平均每元钱查账成本越低,逃税概率越小。所以大笔税收逃税率相对较小。

4)税务机关混合策略(查账率)分析

税务机关的策略空间:查账与不查账。要取得最大利益,不能采取纯策略,而是有时查账,有时不查账,即采取查账率为r,此数即是我们要求解的税务机关的博弈策略。这个最大利益必须通过分析纳税人的利益函数才能得到。在一定查账率决定了逃税人的利益矩阵(支付矩阵)中所采取利益最大化策略。所以,税务机关必须通过查账率对纳税人的行为的影响,来决定其策略。

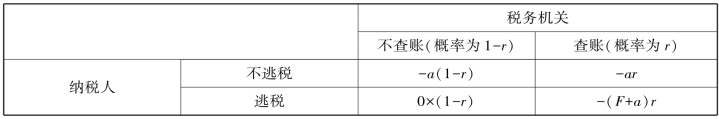

假设税务机关查账概率为r(不查账的概率就为1-r),由此可以得出纳税人选择逃税与不逃税的支付矩阵,如表1.3 所示。从表1.3 中不难看出纳税人不逃税的预期收益:-a(1-r)-ar=-a,逃税的预期收益是:0-(F+a)r=-(F+a)r。

表1.3 纳税人支付矩阵

纳税人的策略决定于税务机关的查账概率r:当纳税人不逃税收益为-a,逃税预期收益-(F+a)r。当-(F+a)r>-a,即r<a/(F+a)时,他的理性选择是逃税;当r>a/(F+a)时,他的理性选择是不逃税。而税务机关知道纳税人的理性计算,所以为了防止纳税人逃税而决定:查账概率r≥a/(F+a)。再设罚款F=fa,f 为罚款系数,则:r≥1/(f+1),罚款系数越高,查账率可以越小。

于是有:税务机关的理性的查账概率r≥1/(f+1),这是税务机关的“混合策略”。可见罚款系数越高,查账概率可以越低。纳税人的理性逃税概率p≤c/(f+1),这是纳税人的混合策略。可见查税平均成本越高,逃税概率越高;罚款越高,逃税概率越小,如此形成双方的“理性博弈”。

混合策略的普遍意义:上述方法可以被用于很多管理事务中,如:警察与小偷;贪官与检察官;不确定性的价格战;制造污染的企业与环保部门;违纪职工与领导;等等。加大惩罚系数,减少平均检查成本,是减少违法现象发生概率的基本途径,从而真正实现“管理的经济”。

博弈论是使用严谨的数学模型研究冲突对抗条件下最优决策问题的理论。政府征税减少了纳税人的既得利益,政府征税与纳税人追求自身利益最大化的目标是相悖的,从而在政府与纳税人之间形成了一种税收博弈。因此政府宏观调控政策的制定、税制的设计,必须充分考虑到纳税人会从自身利益最大化的角度,针对政府调控行为有可能采取的各种少纳税或不纳税的应对措施。为此,应形成鼓励纳税人诚实纳税的机制,使纳税人从追求自身利益最大化的角度,在现实的税收制度下必须按照税法的规定诚实纳税,积极创造社会财富,没有任何积极性去采取非法手段逃避纳税义务,反之会使其既得利益进一步减少。这样在税制设计上,才能使税收制度成为一种“纳什均衡”。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。